OLGAの導入事例

法務案件の“個人に依存”を脱却 グループ全体のナレッジを集約し業務効率化に成功したOLGA導入事例

日本管財ホールディングス株式会社

事業内容

- ・建物総合管理事業

- ・保安警備事業

- ・環境施設管理事業

- ・マンション管理事業

- ・人材派遣事業

従業員規模

〜499名

お話を伺った方

法務室

係長 亀田 博美 様

日本管財ホールディングス株式会社亀田様に、OLGAの導入背景や目的、導入後の変化について伺いました。

事例の概要とOLGA導入前後の変化

会社や事業の概要を教えてください

亀田様:

日本管財ホールディングスは、主要10社のグループ会社を擁する持株会社です。不動産の管理・運営・所有に関わる関連事業を国内外で展開しています。高い専門性を有したグループ各社が、オフィスビルや商業施設・ホテル・公共施設・マンション ・環境施設といった様々な不動産に対して、最適なソリューションを提供することで、社会課題の解決にも貢献しています。

法務の体制と具体的な業務内容について教えてください

亀田様:

当社の法務室は、役員を含めて現在7名体制です。内訳としては役員が1名、室長が1名、弁護士が2名、担当者が3名います。当社は東京と関西に本社を置く二本社制をとっています。これはBCP、事業継続計画の観点から、もし災害が起こった時にどちらかが本社として機能できるようにしているためです。そのため、主要な管理部門は東京と関西の両方に配置しています。私たちの主な業務としては、契約書の審査や作成などの契約法務があります。これに加えて、社内からの法律相談に対応したり、顧問弁護士事務所との連携、訴訟対応も行っています。あとはコンプライアンス関連業務として、コンプライアンス委員会の運営や社内研修の実施、公益通報窓口の対応なども行っております。月間の相談件数は大体50件前後で、今年の4月は62件ありました。そのうち契約審査が40件、法律相談が22件ですね。

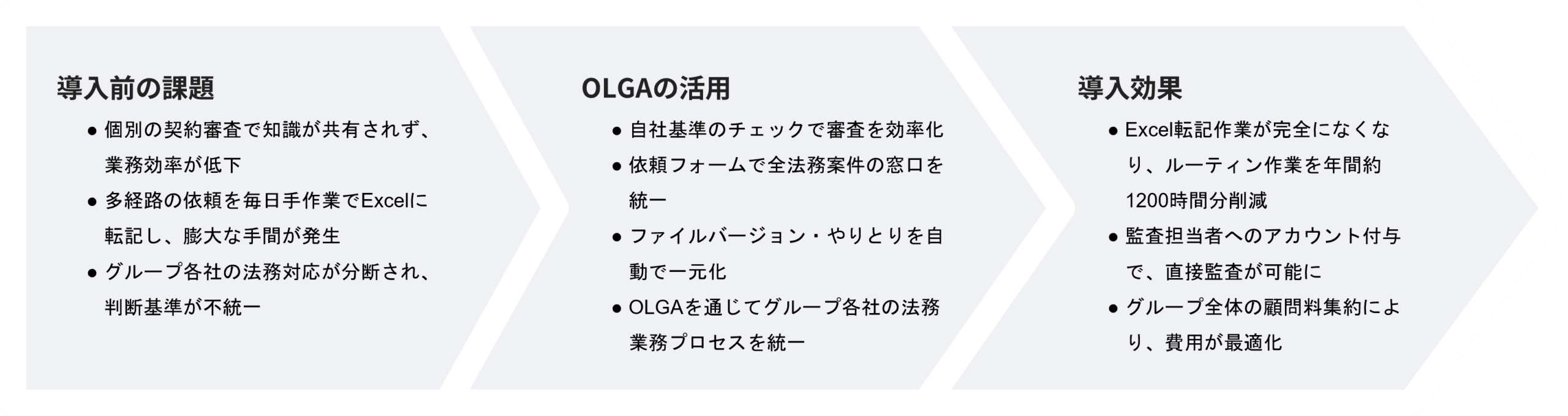

OLGAを導入する前に抱えていた課題についてお聞かせください

亀田様:

AI契約レビューを導入する前、私がまだ今の部署に着任する前の話になるんですが、社内弁護士がそれぞれ個別に契約審査を行っていたんです。条文の作成もオーダーメイドで、一人ひとりが丁寧に対応していたため、ナレッジが共有されず、業務が個人に依存していました。自分の担当したものは再利用できても、他の弁護士が担当したものは共有が難しく、条文を修正する際も個別に対応していたので、業務効率化が大きな課題となっていました。

また、案件管理をExcelで行っていました。依頼はメール、電話、社内チャットと様々な経路で寄せられていて、一応専用のメールアドレスも設けてはいたんですが、なかなか定着しなくて。今すぐ返事が欲しいような急ぎの案件は、電話やチャットで来ることも頻繁にあったんです。それを専任の担当者が一つ一つExcelに転記して記録していくという、非常に煩雑な作業が発生していました。記録としてはすごく素晴らしいものだったんですが、その作業自体が膨大な手間と時間を要していました。法務相談で誰から、いつ、何で依頼が来たのか、概要、やり取りの内容、関連資料などを全てそのExcelシートに貼り付けてまとめていたんです。監査上、全ての法務案件の記録が必要だったためこの方法を取っていたんですが、月に50件を超える案件のやり取りを入り口から経緯まで全てまとめる作業は、専任の担当者が毎日対応しなければならないほどの量で、本当に大変なルーティンワークでした。この作業が、社内の人員体制変更やDX推進の流れの中で、何とか削減できないかという大きな課題となっていたんです。

OLGAはどのように知りましたか

亀田様:

社内全体でDX推進の動きがあり、IT部門を中心に各部署で様々なシステムの導入検討が進められていました。法務部門もその流れの中で2020年頃からシステム導入を検討し始め、複数のサービスを比較検討する中でOLGAを知りました。当時の記録を見ても、かなり広範囲に調査していたようです。

OLGAの導入はどのように進められましたか

・他社サービスと比較してOLGAに決定した要因はなんでしたか

亀田様:

まずはAI契約レビューから導入し、その後、法務データ基盤も導入しました。導入の大きな要因の一つは、ホールディングスとしてグループ全体の法務案件を集約するというミッションがあったからです。ホールディングスができたのが2年前で、ホールディングス化を機に、管理部門系の業務を集約させていくことになり、法務の集約もその一環としてミッション化されました。それまでは各社がバラバラに顧問弁護士に相談していたので、もし大きなトラブルがあったとしても、情報が後になってから入ってくるような状況だったんです。グループ会社間の法務対応が分断され、ナレッジが共有されない、担当者ごとに判断基準が違う、同じようなことを別々にやっているといった課題を法務室内の審査が個人に依存していただけでなくグループ全体としても感じていました。

そこで、グループ全体の案件を一元管理する必要があると考えました。OLGAの法務データ基盤の存在を知った時、「これなら業務効率化も図れるし、案件集約という私たちのミッションも解決できるのではないか」と思い、導入に向けて動き出しました。

導入にあたっては、事業会社から法務案件の集約に対する反発も正直ありました。「今までは顧問弁護士事務所に直接連絡すればよかったのに、わざわざ法務を通すのは煩雑だ」という声が多く聞かれたんです。そこで、OLGAの依頼フォームを使うことで、「これに入れてもらえれば、それだけで大丈夫ですよ」と説明し、ユーザーに負担なく集約できることをアピールしました。部門長が集まる会議にも積極的に顔を出し、OLGAのシステムと運用フロー、そして導入によって私たちが得られるものは何かについて対話を重ねました。あとは社内全体へ通達したり、メールの署名に依頼フォームへのリンクを貼るなどして、定着を促していきました。

他社サービスと比較してOLGAに決定した要因として、AI契約レビューについては、自社基準の細かさに対応できる点で、単なる雛形比較ではなく、条文ごとにチェックポイント入力が可能なこと。そして、チェック指摘の精度が高い点です。さらに、トライアルが提供されていたので、実際にシステムをじっくり操作して納得した上で導入を決められたことも大きかったです。

法務データ基盤については、既にAI契約レビューを導入して使い勝手の良さを感じていたので、そこに別の他社サービスを導入するよりも、OLGAのシステムで連携させた方が効率的だと考え、比較検討は行いませんでした。社内には様々なシステムが導入されていて、個人的には連携がうまくいっていないと感じるものあったりして、できるだけシステムをまとめていきたいという方針もありましたね。また、各グループ会社からの依頼に対応するため、依頼者側がアカウント発行不要で利用できる点も、導入における大きな決め手となりました。

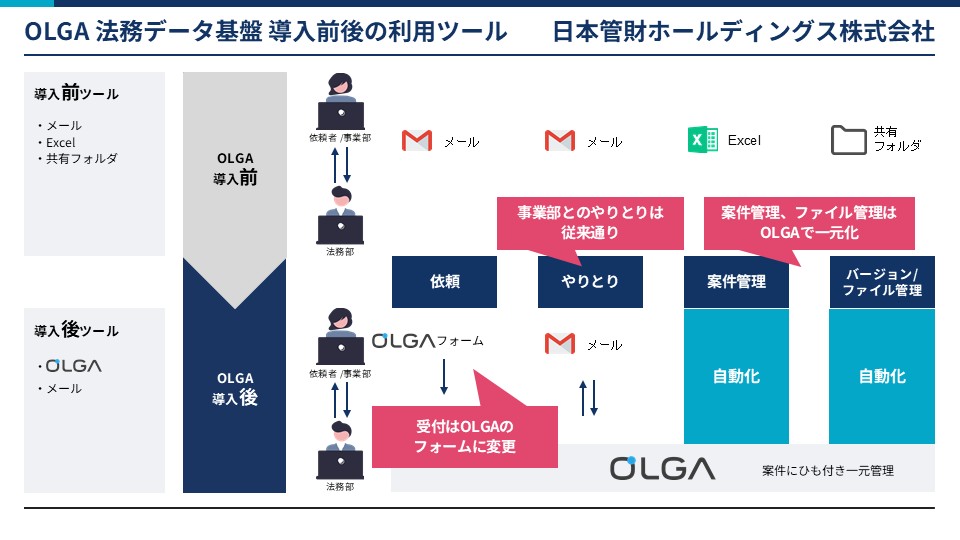

・導入後、法務の業務フローはどのように変更されましたか

亀田様:

導入後は、依頼者はOLGAの依頼フォームから法務に連絡するフローに統一しました。以前は直接外部の顧問弁護士に相談していた案件も、いったん法務室で受けてから、必要に応じて連絡を代行する形に変更しています。顧問弁護士とのメールでのやり取りについても、OLGAの外部連携アドレスを使うことで、内容が法務室で把握できるようにしています。これにより、依頼から完了までのプロセスがOLGA上で一元管理されるようになりました。

事業部への展開はどのように進められましたか

・事業部(依頼者側)からはどんな反応がありましたか

亀田様:

部門長クラスへの説明やデモでは、新しいシステムに対する不安の声もありました。でも、運用開始直後から若手や中堅社員を中心に、何の抵抗もなくスムーズに相談が届いたんです。使い方が分からないといった声や、面倒だという意見は今のところ届いていません。当初は導入研修が必要かという意見もありましたが、「直感的に操作できるから大丈夫ですよ」と伝えて導入した結果、皆さんしっかり使ってくれていますし、非常によかったと感じています。ユーザーからの意見を取り入れ、今後課題が見つかればフローの工夫などで対応していきたいです。

導入して抱えていた課題はどの程度解決または改善されましたか

亀田様:

まず、ホールディングスとしての法務案件集約というミッションを達成できたことが大きいです。これまではグループ各社で個別に顧問弁護士事務所と契約していたのですが、案件集約に伴い、ホールディングスで顧問契約を集約する交渉にもつなげることができました。これにより、全体的な費用が適正化されたという改善の副産物もありました。

あとは、OLGAの導入によって、自然とグループ全体の法務業務フローが標準化されたことも一番大きいかなと思います。

これまで専任の記録係が毎日行っていたExcelへの手作業での転記作業が全くなくなり、ルーティン作業が大幅に削減されました。また、内部統制上のルールで全ての法務案件の記録が監査対象であるため、依頼者アカウントを監査担当者に付与することで、全ての案件を直接確認できるようになり、監査対応の作業も大幅に削減できたんです。法務案件の対応に限らず、法務における手続き全般が、大きく改善できたと感じています。

導入して想定外のメリットや効果を感じている点はありますか

亀田様:

4月に新入社員の弁護士が入社したのですが、OLGAがOJTのツールとしても非常に役立っています。過去の案件のやり取りや資料が全てOLGA上に残っているので、新入社員がそれらを見て学ぶことができるのは大きなメリットだと感じています。

OLGAで気に入っている機能は何ですか、またその理由を教えてください

亀田様:

特に気に入っている機能は、チームチャットと依頼者チャットが分かれている点です。これにより、社内でのやり取りと依頼者とのやり取りを明確に区別でき、スムーズなコミュニケーションが可能です。

また、各種設定の絶妙な連携も魅力ですね。例えば、監査担当者向けに全ての文書を閲覧可能にする設定を一度行えば、その後の重複設定が不要で、非常に効率的です。自由度がありつつも設定が煩雑にならない点が、とてもありがたいと感じています。

AI契約レビュー機能と法務データ基盤の連携については、まだ使いこなせていない部分もありますが、新任の弁護士からは好評です。過去案件の検索機能も便利で、契約先や相手方、契約書の類型で検索できるだけでなく、類似案件も提示されるため、過去の相談内容をすぐに確認できます。先日も、事前に相談を受けていた債権回収の案件について、再度依頼が来た際にOLGAの「同じ取引先の案件があります」とのレコメンド表示のおかげで、過去のやり取りを確認しながらスムーズに回答できました。本当に便利で、良かったと感じる場面が多々あります。

今後OLGAに期待していることを教えてください

亀田様:

今後のOLGAには、案件完了までの所要時間ややり取りの総数などから案件の難易度を判断してくれる機能を期待しています。そのようなデータ分析が可能になれば、さらなる業務改善につながると考えています。

また、人事評価の観点からもOLGAを活用できると良いと思っています。法務部門の業務は定量的に測りにくいことが多いのですが、案件の難易度や処理時間といった数値データがあれば、個々の担当者の目標設定や評価に活かせると考えているんです。例えば、難易度の高い案件をどれだけこなしたか、早く完了まで持っていけたかといった指標は、個人の成長やモチベーション向上にも繋がります。自分で目標設定をして、達成度を決めていくというプロセス重視の人事評価制度においては、自身の業務が数値として可視化されることは、エンゲージメント向上にも繋がるはずです。

最後に、他の会社の法務の方へのメッセージをお願いします

亀田様:

これまで私たちがやってきた記憶と経験に基づく対応というのは、非常に多くのエネルギーを要します。私たちもまだ使い始めて間もないですが、特に一人で法務を担当されている企業も多いかと思いますので、OLGAのようなシステムに任せられる部分は任せ、より本質的な業務に時間を確保することは非常に重要だと、身をもって体感しています。同じ法務部門として共にシステムと協働し、より良い仕事ができるようになることを願っています。