法務コラム

法務のナレッジ管理で失敗しないためのポイント

投稿日:2025.10.02

法務部門は日々膨大な量の契約書や法律相談に追われ、組織の法的リスク管理に奮闘されているケースも多いのではないでしょうか。実際に、貴重な知見やノウハウが個人のPCや共有フォルダに散逸し、必要なときにすぐに見つけられない、といった声もよく聞かれます。

この記事では、法務のナレッジ管理がいかに重要であるかを7つの観点から解説します。また、具体的な導入事例やツール選定のポイント、失敗しないための導入手順まで、網羅的に解説します。

目次

法務のナレッジ管理とは

法務のナレッジ管理とは、個々の法務担当者が持つ知識やノウハウ(知見)を組織全体で体系的に共有・活用することで、業務の最適化、品質の標準化、そして法的リスクの低減を目指す管理手法です。

働き方の多様化やテレワークの普及が進み、業務が特定の担当者に依存したりする「属人化」のリスクが高まっています。このような状況において、IT技術の進歩によって情報共有が容易になったこともあり、組織全体のスキルを底上げし、業務効率化を図るナレッジ管理に注目が集まっています。

法務におけるナレッジ管理の具体的な目的は、契約書作成やチェックの方法といったノウハウの共有が中心です。契約書のテンプレート、チェックすべき条項の背景、過去のトラブル事例などを部門全体で共有することで、自社が不利にならない契約書作成を迅速に行うことができ、トラブル発生時にも的確な対応が可能になります。

なぜ法務のナレッジ管理は重要なのか?

法務部門のナレッジ管理は、単なる情報整理にとどまらず、組織全体の法的リスク軽減と生産性向上に直結する重要な取り組みです。ここでは、ナレッジ管理の重要性を、7つの具体的な目的から見ていきましょう。

業務効率化

業務を効率化するためには、以下のような法務部門の非効率的な情報管理を解消することが不可欠です。

(1)契約書のひな型(テンプレート)や過去のレビュー資料が個人のPCや共有フォルダに分散しており、必要な文書を探すのに多大な時間を費やしてしまう

(2)最新版と旧版が混在するため、誤った文書を使用するリスクもある

ナレッジ管理システムは、最新のひな型を一元管理する機能を提供し、これらの課題を解決します。たとえば、バージョン管理や強力な全文検索機能を備えたツールを導入することで、担当者は必要な文書を瞬時に見つけ出し、常に正しい情報に基づいた業務遂行が可能です。

結果として、日々の業務にかかる時間を大幅に削減し、法務担当者がより複雑な案件や戦略的な業務に集中できるという大きなメリットが得られます。

トラブル防止

トラブルを未然に防ぎ、企業の防衛力を高めるためには、過去の知見を最大限に活用することが重要です。しかし、契約の交渉経緯や過去のトラブル事例が個人のメールやチャットに埋もれた場合、次のような課題が発生します。

(1)担当者以外が詳細を把握できず、担当者不在時に情報がブラックボックス化してしまう

(2)過去の失敗から学ぶ機会が失われ、同様のトラブルが再発するリスクが高くなる

これに対し、ナレッジ管理は、交渉記録や判断理由を体系的に記録し、トラブル事例をナレッジとして共有できるため、これらの課題を根本的に解決します。過去の対応策や教訓を全担当者が参照できるデータベースを構築すれば、問題発生時に迅速かつ的確な対応が可能となり、企業の法的リスクを効果的に低減することも可能です。

属人化の防止

業務の属人化を防ぎ、組織としての安定性を確保するためには、ナレッジ管理が欠かせません。法務部門では、特定の担当者しか知らないノウハウや判断基準が多く存在し、担当者の異動や退職が業務停滞の大きなリスクとなります。とくに専門性が高いほど、後任への引き継ぎが困難になりがちです。

ナレッジ管理システムに法務相談の回答や業務上の判断基準を記録・共有すれば、個人の知識に依存しない安定した業務運営を実現できます。スムーズに業務が引き継がれる体制が構築されるため、持続可能な事業運営が可能となります。

組織全体のスキルアップ

組織全体の法的スキルを向上させるためには、法務部門の知見を全社で活用できる状態にすることが重要です。しかし、法務部門の専門知識が他部署に共有されず、事業部門や営業部門の法的リテラシーが低いという課題も発生しています。そのため、リスクの芽を早期に発見することが難しくなるという現状があります。

これに対し、ナレッジ管理システムは、法務担当者以外でも簡単に法的知識にアクセスできる仕組みを提供可能です。たとえば、契約書のチェックポイントやよくある質問と回答を共有することで、営業担当者が契約締結前に自身で基本的なリスクを確認できます。法務部門への問い合わせ件数を減らすだけでなく、企業全体の法的リスク意識を向上させ、全社的なスキルアップに貢献します。

継続的な事業成長への貢献

事業成長に貢献するには、法務部門がビジネスのスピードに対応できることが不可欠です。しかし、契約書のレビューや法務相談に時間がかかり、新規事業の立ち上げや意思決定を遅らせる「ボトルネック」になってしまうという課題があります。

ナレッジ管理は、定型的な業務を効率化し、法務担当者がより迅速な意思決定を支援できる環境を構築します。過去の契約データや判例をスピーディーに参照し、最適な提案を提示できるため、ビジネスのスピードが加速し、企業の競争力向上につながります。

法務担当者のアウトプットの標準化

法務担当者のアウトプットを標準化するためには、対応品質のばらつきをなくすことが重要です。しかし、担当者によって、契約書レビューや法務相談の回答に差があり、品質が均一でないという課題があります。これは、部門全体の信頼性にも関わる問題です。

ナレッジ管理システムに過去の相談ログやベストプラクティス(推奨される判断基準や文言集など)を蓄積することで、新人や経験の浅い担当者でも質の高いサービスを提供しやすくなります。この仕組みにより、安定したサービス品質を保つことができ、法務部門全体の信頼性を高めることができるでしょう。

ブラックボックス化の防止

法務部門の透明性を高め、ブラックボックス化を防ぐためにもナレッジ管理は不可欠です。法務部門の業務内容や判断理由が他部署から見えにくい場合、他部署との連携がスムーズにいかず、部門の正当な評価がされにくいという課題が生じます。

ナレッジ管理システムを活用すれば、業務プロセスや判断基準をナレッジとして可視化・共有することで、法務部門の業務をオープンにできます。結果として、他部署は法務部門の役割や判断理由を理解し、より円滑な連携が可能となるため、企業全体としての一体感を高めることにつながります。

【OLGAの導入事例】ナレッジ管理で業務が劇的に改善した3つのケース

法務部門のナレッジ(知識・知見)は、案件データや契約書、メール履歴などに分散し、活用できないことが大きな課題です。

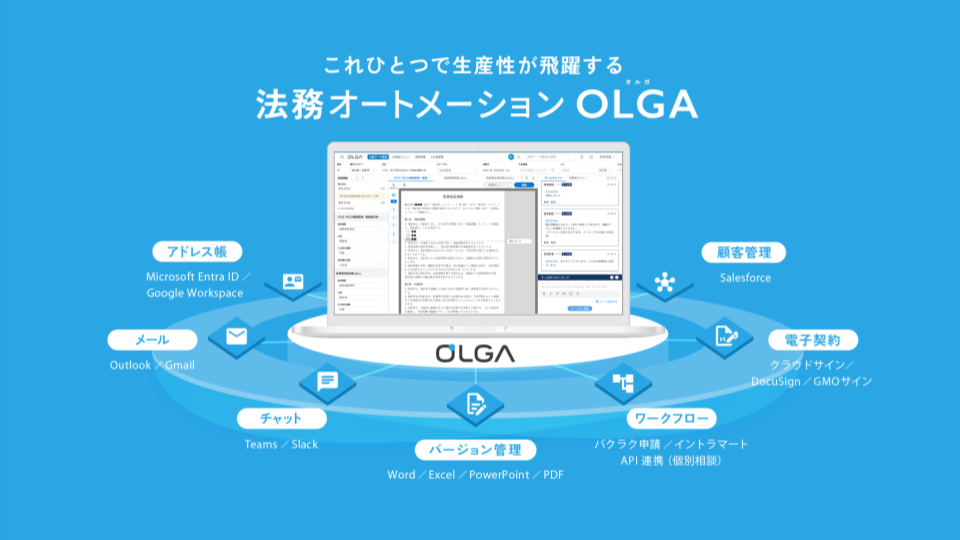

法務オートメーションシステム「OLGA(オルガ)」は、分散している情報を自動で集約・整理し、法務部門のナレッジを「生きたデータ」として活用できるようにするデータ基盤です。繰り返しの業務を自動化し、法務担当者が高度な判断業務に集中できる体制を実現します。

ここでは、OLGAを導入し、ナレッジ管理を成功させた3つの企業の事例をご紹介します。

属人化の解消とノウハウを組織の財産として蓄積

株式会社安永様では、法務部門の立ち上げ期において、案件情報が担当者ごとに分散し、ノウハウが属人化していました 。

しかし、OLGA導入後は、すべての案件情報やチーム内の議論が自動で一元化され 、類似案件や過去の経緯を簡単に検索できるようになっています 。結果として、新任メンバーでも効率的に業務を遂行でき、ノウハウが組織の財産として蓄積されています。

詳しくはこちらの記事から

https://olga-legal.com/case/yasunaga/

ナレッジ管理によって年間2,700件の相談件数が900件に

ミサワホーム株式会社様では、法務相談の窓口が統一されておらず、ノウハウが属人化していました。OLGAの導入によって、案件情報が自動で一元化され、チーム全体でノウハウを共有・活用できるようになった結果、年間2,700件あった相談件数が、現在では年間900件以下に減少する見込みです。

詳しくはこちらの記事から

https://olga-legal.com/case/misawa/

法務相談ログの有効活用

住信SBIネット銀行株式会社様では、多忙な業務の中でナレッジ管理に時間を割くことが難しく、過去の案件をメールで検索することに課題を抱えていました 。しかし、OLGA導入後は、案件情報が自動で集約され、過去のノウハウ検索がOLGA内で完結するようになっています 。

担当者は必要な情報に素早くアクセスできるようになり、業務効率が大幅に向上しています。

詳しくはこちらの記事から

https://olga-legal.com/case/sbi_sumishin_net_bank/

法務ナレッジ管理ツール選びで失敗しないための5つのポイント

ナレッジ管理の重要性を理解しても、適切なツールを選ばなければ導入は失敗に終わってしまいます。次の5つのポイントを意識して、自社に最適なツールを選びましょう。

必要な機能は何か?

法務部門の業務を効率化するためには、単なるファイル共有ツールではなく、法務に最適化された機能が必要です。

(1)強力な全文検索機能: 契約書や議事録など、あらゆる文書の中から必要な情報を瞬時に見つけ出す

(2)バージョン管理機能: 文書の修正履歴を自動で記録し、最新版がどれであるかを明確にする

(3)ワークフロー管理機能: 契約書のレビューや承認プロセスを可視化し、進捗状況をリアルタイムで把握できる

(4)権限管理機能: 部署や役職に応じてアクセスできる情報を細かく設定し、機密情報を保護する

導入に失敗しないためにも、必要な機能が何かを明確にしてツールを選定することが重要です。

導入・運用コストはどのぐらいか?

ツール導入には、初期費用だけでなく、月額の利用料やメンテナンス費用も考慮する必要があります。また、導入後のトレーニングやナレッジを蓄積・更新していくための運用リソース(工数や人件費)も考慮しなければなりません。

ツールによっては、無料のトライアル期間を設けているものもあるため、まずは試してみて、自社の予算と業務内容に見合うか検討しましょう

(1)初期費用と月額費用

(2)トレーニングやサポート費用

(3)運用にかかる人件費

これらのコストを総合的に評価し、費用対効果を判断することが重要です。

セキュリティ体制は万全か?

法務部門が扱う情報は、企業の機密情報となります。そのため、ツールが提供するセキュリティ体制を以下のような項目でチェックすることも必要です。

(1)データの暗号化:通信時や保存時にデータが暗号化されているか

(2)アクセスログの管理:誰がいつ、どの情報にアクセスしたかの記録が残るか

(3)第三者認証の取得:国際的なセキュリティ認証(ISO27001など)を取得しているか

(4)バックアップ体制:万が一の障害に備え、データのバックアップが定期的に行われているか

セキュリティ機能が十分に備わっているか、ベンダーに確認しましょう。

他システムとの連携性は?

すでに社内で利用している電子契約システムやCRM(顧客管理システム)、ワークフローシステムとスムーズに連携できるかも重要なポイントです。たとえば、システム間でデータのやり取りができない場合は、手作業での情報入力が必要となり、業務効率が下がってしまう可能性があります。

API連携の有無や連携実績があるかなども、事前に確認しましょう。

導入後のサポートは充実しているか?

ツールを導入するだけでは、ナレッジ管理は成功しません。導入後もツールの使い方に関するサポートやナレッジ蓄積の進め方に関するコンサルティングが受けられるかを確認しよう。

(1)導入支援サービス:初期設定やデータ移行をサポートしてくれるか

(2)ユーザーサポート:操作方法やトラブル発生時の問い合わせ窓口が整備されているか

(3)カスタマイズ・機能追加の柔軟性:自社のニーズに合わせて機能を追加・変更できるか。

サポート体制が整っているベンダーを選ぶことで、導入後のつまずきを避けやすくなります。

おすすめ資料:法務ナレッジが活⽤されない3つの原因と再現性ある運用へ変える実践ステップ

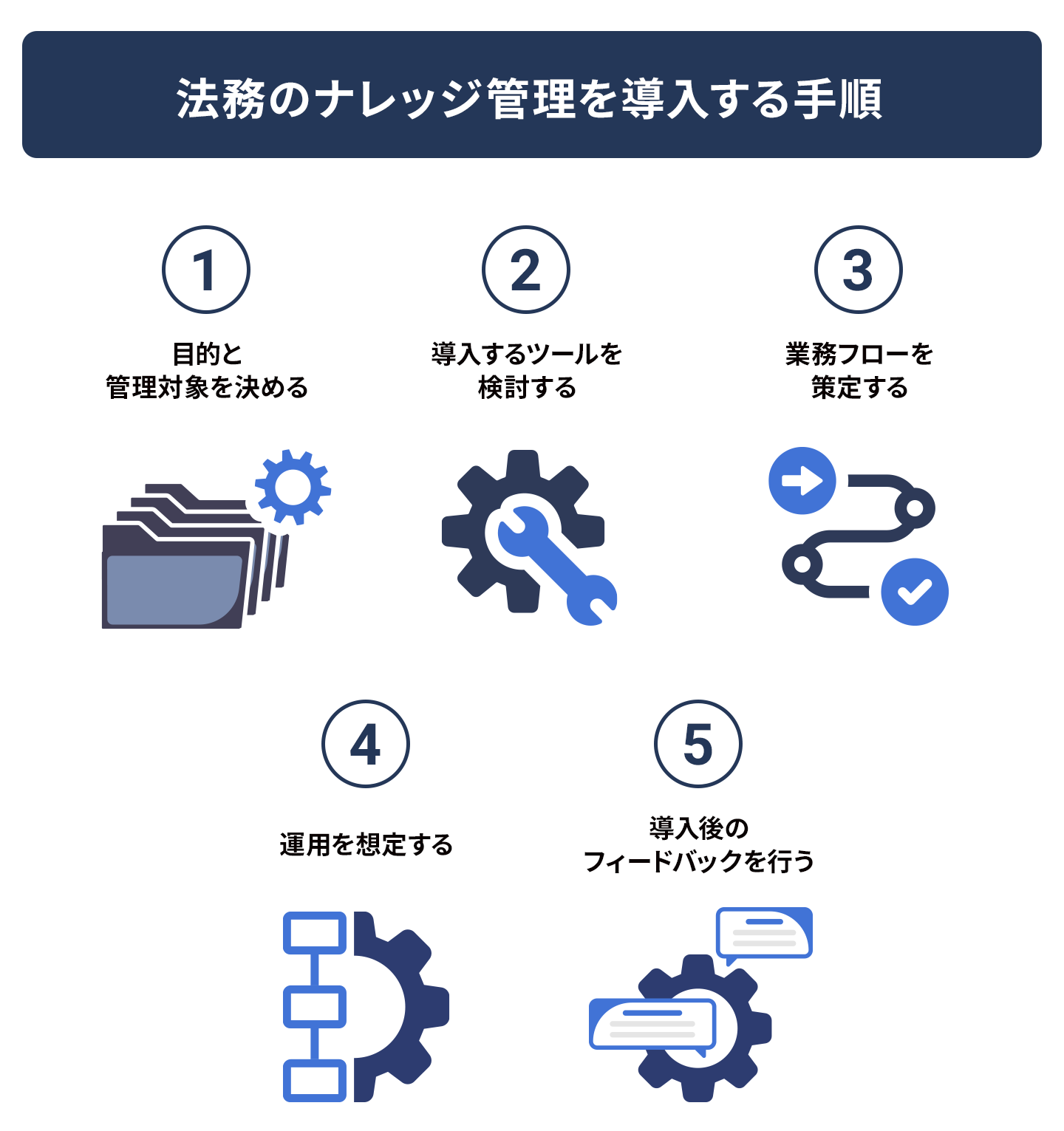

法務のナレッジ管理を導入する手順

法務の業務を効率化し、さまざまなメリットをもたらすナレッジ管理。ここからはそれらのツールを導入する際の手順や注意点について紹介します。

ナレッジ管理の目的と管理対象を決める

ナレッジ管理を行う前に、その目的や管理対象などを明確に定めておくようにしましょう。さまざまなメリットが見込まれるからといって、闇雲に導入を急いでも期待する効果を発揮させることはできません。

特に大切なのが、契約書のテンプレート共有ややり取りの履歴など、ナレッジ管理する対象を決めること。ここが明確になることで、ツールを導入すべきなのか、導入するとしてどのような機能を持ったツールにすべきなのか、といった情報が見えてくるようになります。

導入するツールを検討する

上でも紹介したOLGAの法務データ基盤モジュールのような、ナレッジ管理に有効な各種ツールにはさまざまな種類があり、それぞれ機能や特徴、費用などが異なっています。そのため、自社の目的に合わせて、適切なツールを選ぶことが必要不可欠です。

また導入に際しては、現場の意見をしっかりとヒアリングしておくようにしましょう。導入したツールを実際に使うのは現場であり、現場が欲しい機能が備わっていなければ、コストをかけて導入してもあまり喜ばれないものになってしまうかもしれません。

業務フローを策定する

ナレッジ管理用のツールを導入することで、業務フローが従来と変わってくる可能性があります。そうした事態に対応できるよう、事前に誰が何をすることになるのか、ツール導入後の業務を整理しておくと良いでしょう。

それぞれの業務にあたる各担当者のアクションを計画に、具体的な業務フローに落とし込んでおけば、ツール導入後に混乱が発生してしまうこともありません。

運用を想定する

そもそもナレッジという言葉が「共有」を意味している通り、ナレッジ管理やそのためのツールは、使われてこそ効果を発揮するものです。導入時には、事前に勉強会を開催するなどして、社員全体が導入の意味を理解し、ツールを活用しようという気持ちにさせることが大切。

そうしなければ、ナレッジは共有されない、ツールも使われない、といった事態にもなりかねません。

導入後のフィードバックを行う

初めてツールを導入する場合、最初からすべての機能を完璧に使いこなすのは難しいものです。導入後も定期的に見直しを行い、業務フローに問題がないか、ナレッジの共有は正しくできているか、検証するようにしましょう。

そうしてPDCAを回していけば、より効果的にツールを活用できるようになり、得られるメリットもより大きなものになっていくはずです。

法務オートメーション「OLGA」がもたらす解決策とメリット

ここまで見てきたように、手作業と既存ツールに依存した従来の法務ナレッジ管理は、案件数が増え、関係者が増えるほどに、非効率性やミスの危険性、属人化といった構造的な課題が浮き彫りになります。

「できる限り工夫はしたが、それでも限界がある」

そう感じたときこそ、法務業務を抜本的に効率化するための一手が必要です。

法務案件を依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化する法務オートメーション「OLGA」をご紹介します。

OLGAを導入することで、事業部は日常的に使い慣れたメールやフォームから簡単に依頼でき、法務部門は情報の転記やファイル整理の手間なく、すべての案件情報を整理・蓄積・活用できる仕組みを構築できます。

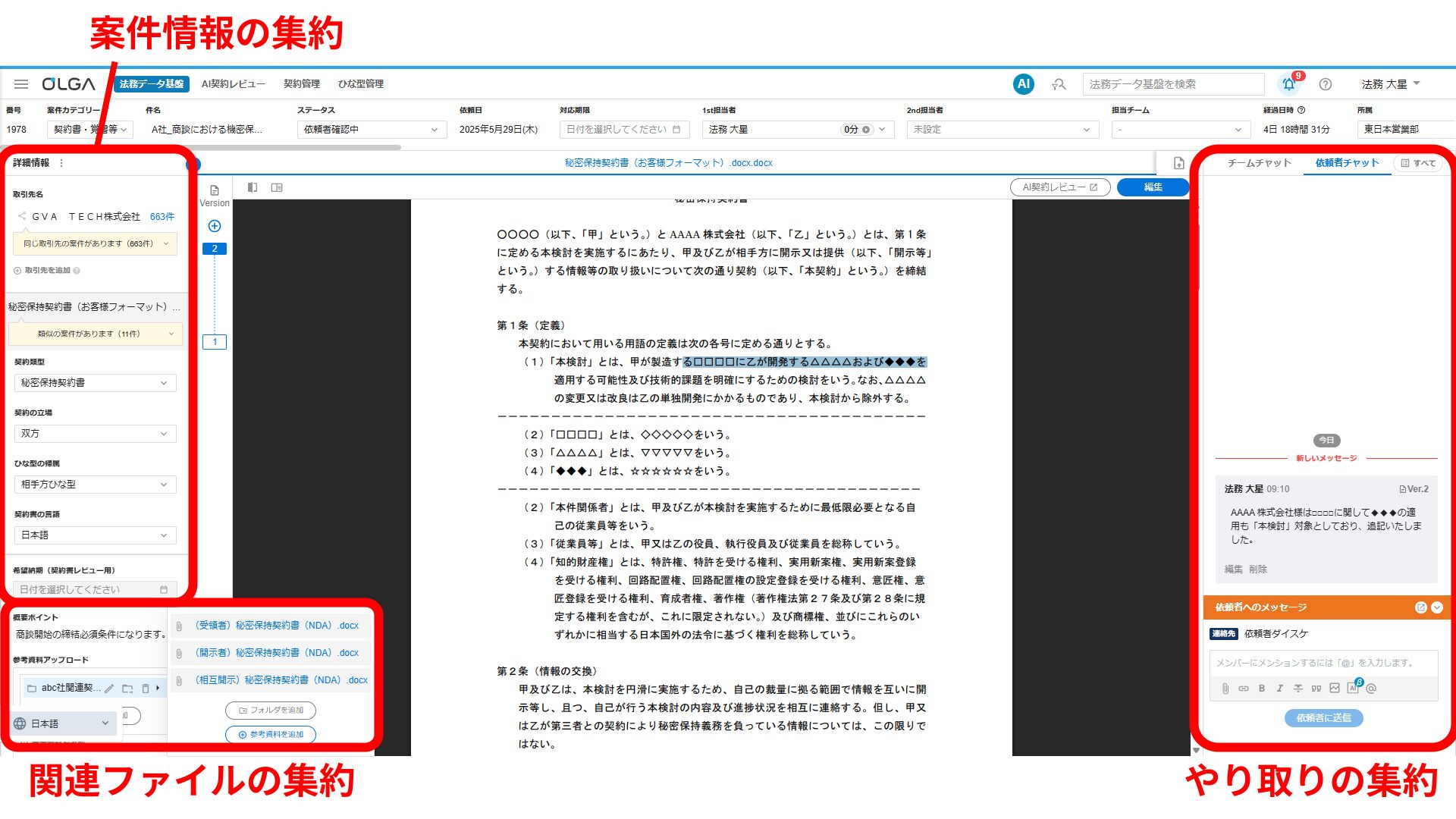

案件対応と同時にナレッジが蓄積される

OLGAでは、案件対応の過程で自然とナレッジが蓄積されるため、手作業による記録・整理・分類の負担を大幅に削減できます。

(1) ファイルの自動集約

依頼ややり取りの中で、契約書などの関連ファイルが自動で案件ページに格納されるため、手動でのファイル移管作業が不要になります。部門ごと、顧客ごとなど、ファイルの属性に応じてフォルダ構成を整える工数も案件ごとに発生しません。

(2) 案件情報の一元化

メール・契約書・やり取り・ステータスなどが案件単位で自動整理されます。別途まとめる必要なく、「残っているのに、見つからない」がなくなります。

案件に関するファイル、やり取り、その他の情報がOLGAの案件ページに集約されるため、案件のページが見つかれば必要な情報すべてにアクセスできます。契約書以外の参考資料なども案件ページに集約され、案件の振り返りが容易になります。

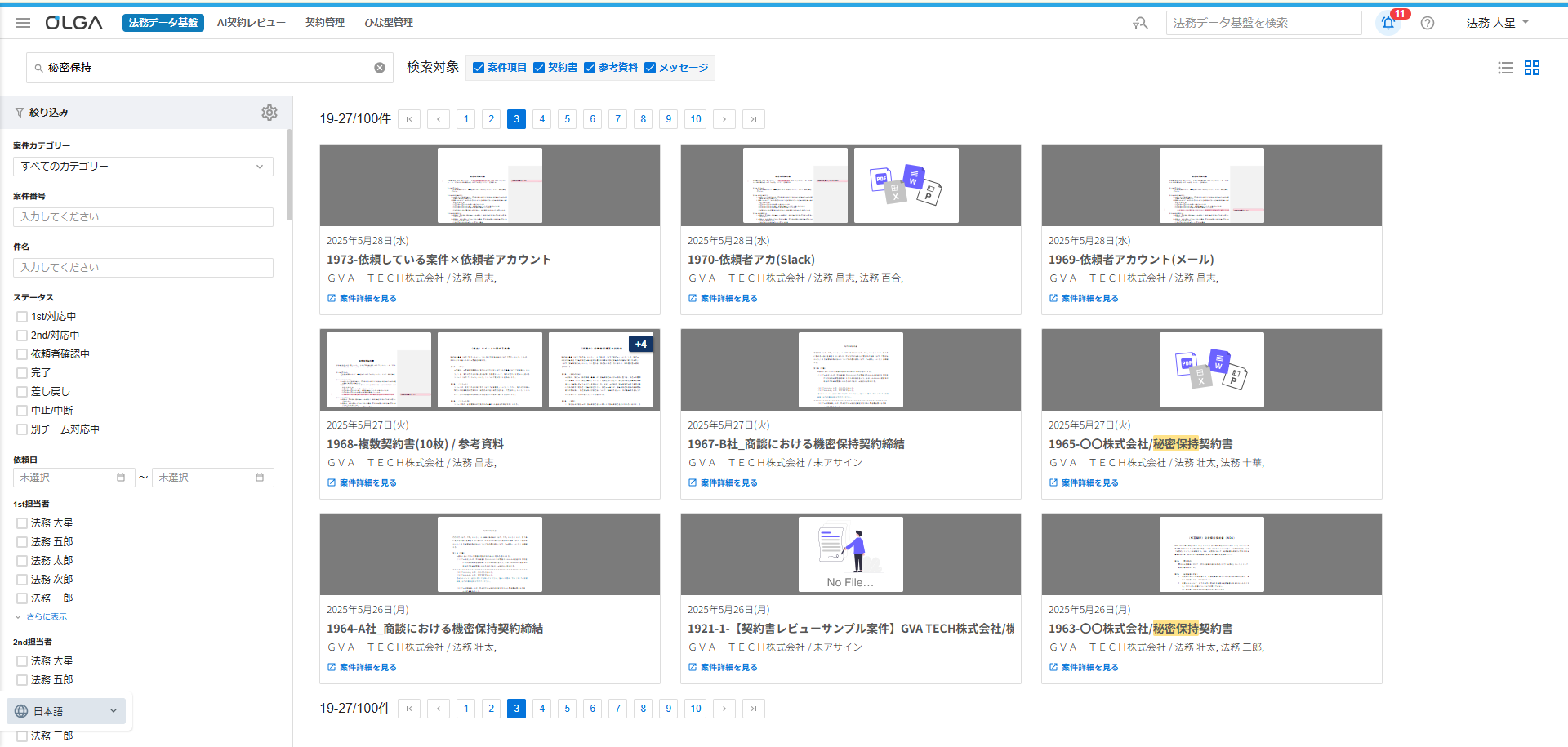

(3) 検索効率の向上

OLGAの案件ページには、依頼情報やファイル、やりとりの内容など案件に関するあらゆる情報が集約されているため、必要な情報を効率的に検索し、参照することができます。

契約書内のテキスト検索や、取引先などの項目による絞り込み検索など、優れた検索性を有しています。また、取引先名や契約書情報による自動の類似検索なども有しており 、法務担当者は必要な情報を素早く見つけ出すことができ、過去の類似案件の調査などに要する時間を大幅に短縮できます。

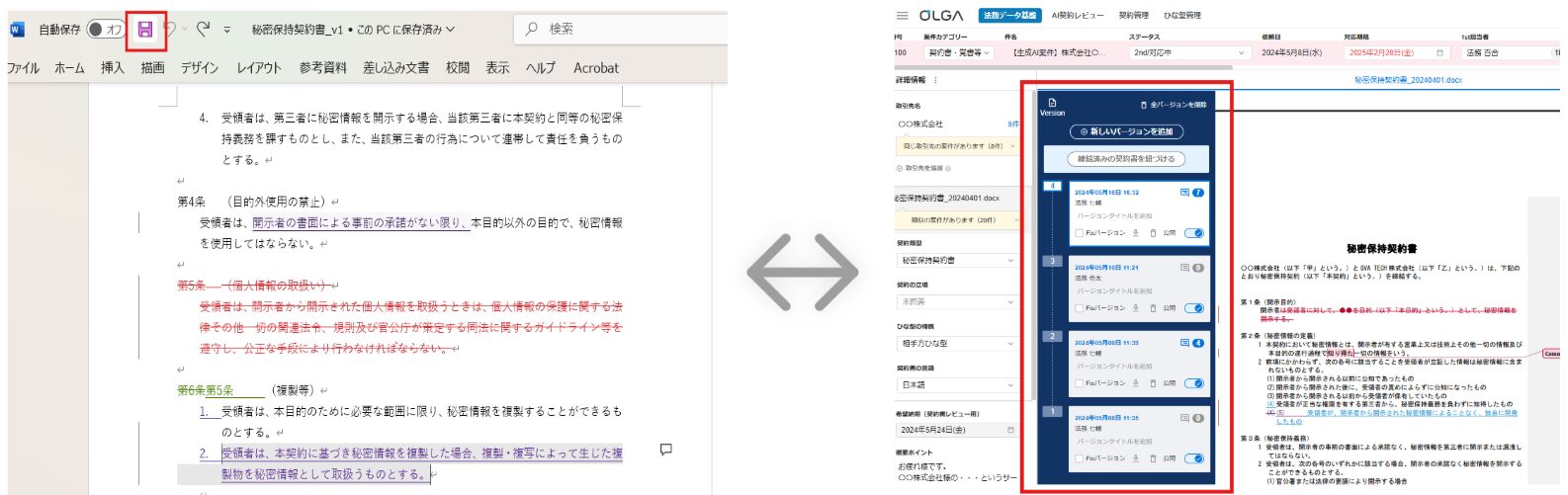

契約書の自動バージョン管理と差分把握

OLGAは、Wordで編集するだけで自動的にバージョン管理され、過去のバージョンとの差分も瞬時に把握できます。

(1) Word連携と自動反映

自社側で契約書ファイルを編集する際も、案件ページからWordを立ち上げ、編集して保存するだけで編集内容が新バージョンとして保存されます。Word上で保存するだけで、自動で案件ページに反映されます。

(2) 時系列の自動整備と可視化

過去のバージョンもすべて案件ページに自動蓄積され、日時も表示されるため、最新版を瞬時に確認することが可能です。上から最新の日時順に表示されます。

これにより、編集する度に契約書のバージョンを手動で共有フォルダに格納していた手間がなくなります。

(3) ワンクリックで差分比較

自動蓄積された全バージョンの契約書と、新旧対照表の形式でワンクリックで差分比較することが可能です。元の文書を見比べながら変更内容を確認できるため、変更履歴の見方に慣れていない方でも、内容を簡単に把握できます。

これにより、複数タブやフォルダを何度も行き来して変更箇所を探す手間がかかるという課題が解決されます。

ナレッジ活用を促進する機能

OLGAは、単に情報を蓄積するだけでなく、それを効率的に活用するための機能も備えています。

(1) 同一取引先の過去案件レコメンド

案件対応の画面で、同一取引先の過去案件が自動でレコメンドされます。これにより、同じ取引先との過去の対応履歴を素早く確認し、スムーズな業務遂行に役立てることができます。

(2) 類似案件のAI検索

プレビューファイルの登録内容が一致する案件が自動検索されるなど、AIが過去の類似案件を判断し、対応可能です。これにより、過去のケースを参考にしながら、新たな案件への対応をより効率的に進めることができます。

(3) 判断の根拠の蓄積

「なぜその条文にしたのか」「どうリスク評価したか」といったやり取りが、ドキュメントと一緒に蓄積されます。これにより、他メンバーの意思決定に活用され、新人法務担当者でも判断の根拠理解が深まり、基礎的な業務対応を自力で進めやすくなります。

OLGA導入で実現する3つの効果

OLGAの導入は、法務部門に具体的な3つの効果をもたらします。

新人の法務担当者が育つ

新人法務担当者でも、OLGAで過去の類似事例や判断理由を容易に検索・参照することで、判断の根拠理解が深まり、基礎的な業務対応を自力で進めやすくなります。また、先輩担当者の負担を軽減し、早期戦力化が見込めます。

これにより、ナレッジの属人化を防ぎ、組織全体の知見を継承しやすくなります。

生産性が上がる

OLGAで過去の類似対応履歴や関連情報を即座に参照可能なため、類似案件への対応における調査・検討時間を大幅に削減できます。

これにより、担当者はより複雑な案件や戦略的な業務に集中できるようになり、法務部門全体の生産性向上が見込めます。

例えば、郵船ロジスティクス株式会社様では、毎日1時間半行っていた案件受付業務がゼロになり、業務キャパシティが格段に向上した事例があります。また、株式会社エムティーアイ様では、年間1万件以上のExcel管理・ファイル格納の工数が0になり、過去の案件の検索や分析時間が圧倒的に効率化されたと報告されています。

クオリティが上がる

経験豊富な法務担当者の知識や判断プロセスがOLGAに自動蓄積されるため、組織全体で即座に共有でき、新人を含む全ての担当者が質の高い対応を行えるようになります。

また、判断のばらつきが減少することや、担当者が変わっても一貫した水準のサービス提供が可能なため、法務部門全体の専門性と信頼性が向上します。

法務のナレッジ管理に関するよくある質問(FAQ)

ここでは、ナレッジ管理に関するよくある質問についてみていきましょう。導入したいツールによって仕様が大きく異なるため、具体的な内容はベンダーに確認することが大切です。

Q1. ナレッジ管理は、大企業でなければ導入できませんか?

A.企業の規模に関係なく導入可能です。たとえば、組織全体のイノベーションの創出や業務効率化、生産性の向上や属人化の解消など、それぞれの課題に合わせて導入しましょう。

Q2. 導入には、専門的なIT知識が必要ですか?

A.高度なIT知識は必須ではありません。現在では、法務部門向けに開発された直感的に操作できるクラウドサービスやツールが多く提供されており、導入から運用までをスムーズに進めることが可能です。

Q3. すでに使っているシステム(SFA、ERPなど)との連携は可能ですか?

A.多くのナレッジ管理ツールは、APIなどを通じて他のシステムと連携できます。契約情報や営業履歴などを自動で取り込み、法務ナレッジとして一元的に管理することが可能です。

Q4. ナレッジ管理ツールを導入する際、最も重要なポイントは何ですか?

A.目的を明確にすることです。「情報を共有する」だけでなく、「契約書の作成時間を短縮する」「過去の判例を迅速に検索する」といった具体的な目的を設定することで、必要な機能や自社に適したツールが見えてきます。

Q5. ナレッジ管理を定着させるためのコツはありますか?

A.現場の担当者が使いやすい仕組みを構築したうえで、経営層が重要性を理解し、積極的に推進することが重要です。また、最初は小さなプロジェクト(例:特定の種類の契約書テンプレート共有のみ)から始め、成功体験を積み重ねていくと浸透しやすいでしょう。

まとめ

法務部門におけるナレッジ管理は、単なる業務改善策ではなく、企業の法的リスクを低減し、事業成長を加速させるための戦略的な投資です。ナレッジ管理システムを導入し、法務の知見を組織全体で共有すれば、業務効率化や属人化防止などのメリットを享受できます。

本記事で解説したポイントを参考に、法務業務のナレッジ管理を進めましょう。