法務コラム

【弁護士が教える】変更契約書・覚書の書き方と作成ポイントを解説。テンプレート付き

投稿日:2025.07.07

変更契約書(変更覚書)を作成するにあたっては、シンプルな文書でありながら、法的な文書として十分な内容となっているか否か不安に感じる方は多いでしょう。

また、弁護士やベテランの法務部員により作成する場合でも、依頼者とのやりとりが必要であったり、覚書等のひな型を探しにいったりと、なんだかんだ手間がかかるものです。

この記事では、変更契約書(変更覚書)の書き方をご案内するのと同時に、変更覚書の作成作業を効率化する「OLGA」というツールについてご紹介します。OLGAを使えば、変更覚書作成の効率化が実現し、本来注力すべき業務に集中できるようになります。毎日忙しくて、変更覚書の作成作業を、楽にしたい、効率化したい、と考えている方必見です!

記事の最後に無料でダウンロードいただける覚書ひな型もあります!

目次

1. 変更契約書(変更覚書)を作成する際のポイント

変更契約書(変更覚書)を作成する際のポイントは以下のとおりです。

タイトル

「変更契約書」や「変更覚書」のように、どのような書面であるかを明確に記載します。「〇〇の変更に関する覚書」や「〇〇に関する変更覚書」といった表現も考えられます。

対象となる契約を特定する

誰と誰の間の、どの契約について、変更契約書(変更覚書)を締結するのかを明確にします。例えば、頭書きにおいて次のように記載して明確にします。

変更内容を明確にする

この点が一番重要となります。1-2で特定した契約について、何をどのように変更するのか、具体的かつ明確に記載します。変更内容はケースバイケースですが、例えば次のようなものが考えられます。

- 条文をまるっと削除する

例:第●条を削除する。 - 条文を追加する

例:第●条として、新たに以下を追加する。 - 売買金額、納期、有効期間などを変更する

例:第●条に定める「売買金額」を以下のとおり変更する。

例:第●条に定める「納期」を以下のとおり変更する。

例:第●条に定める「有効期間」を以下のとおり変更する。

効力が発生する日を明確にする

1-3で定めた変更内容について、いつから変更するのかを明確にします。例えば、次のように記載して明確にします。

その他の事項

以上の他、必要な定めを記載します。例えば次のようなものが考えられます。

- 定義

元の契約書で使用されている用語と、変更契約書(変更覚書)で使用する用語が同じ意味であることを明確にすることがあります。

例:本覚書で使用する用語の意味は、本覚書に特段の定めがある場合を除き、原契約で使用する用語の意味に従うものとする。

- 変更契約書(変更覚書)の効力

変更する書面なので当たり前ではありますが、元の契約書で定めた事項と、変更契約書(変更覚書)で定める事項に矛盾が生じる場合に、どちらの定めが優先するかを明確にすることがあります。

例:本覚書の規定と原契約の規定が矛盾又は抵触するときは、本覚書の規定が優先されるものとする。

- 変更契約書(変更覚書)に記載のない事項の取扱い

変更契約書(変更覚書)に記載されていることは、当事者間の契約内容のほんの一部であるため、記載されていない他の事項について、引き続き元の契約が適用されることを明確にすることがあります。

例:本覚書において規定された事項以外の事項については、原契約に定めるとおりとする。

2. これまでの変更契約書(変更覚書)作成フローの問題点/限界

変更契約書(変更覚書)の作成業務の限界や問題点について詳しく見ていきましょう。これらの問題点は、特に業務効率に影響を及ぼす可能性があります。

最低限必要となる作業の存在

変更契約書(変更覚書)は、金額を変更する場合や納期を変更する場合など、様々なシーンに合わせて作成する必要があります。そのため、これまでのようにひな型を用意して運用を行うとしても、1種類だけでは十分とはいえませんし、複数種類用意したとしても、適切に選択することが困難な場合があります。

また、同様の過去事例において作成した書面を流用する運用を行うとしても、莫大な量の過去事例から探索したうえで編集する必要があります。このように、これまでのフローを前提とすると、変更契約書(変更覚書)を作成するためにどうしてもひな型や過去事例を探索・選択して編集するという作業が発生してしまいます。

人の手による入力がもたらす人的ミスの回避不可能性

変更契約書(変更覚書)の作成は、前述したようなひな型や過去事例を用いた運用を行っていても、そうでなくても、Wordなどを使って書面を編集して作成する必要があります。

このとき、契約当事者名、元の契約書の契約締結日、署名欄などの定型的な情報であっても、人の手による編集を行うことから、どうしても人的ミスが発生する可能性があります。例えば、契約締結日を記載すべき箇所に効力発生日を記載してしまったり、「ワタナベ」さんの漢字を間違えてしまったりというものが考えられます。

変更契約書(変更覚書)作成フローの硬直性

変更契約書(変更覚書)は、元の契約書のどこをどのように変更するかという点について合意したことを証する書面であり、作成の度に元の契約書も異なれば、変更点も異なります。

そのため、

- 事業部から作成依頼

- 法務部門によるヒアリング

- 法務部門にて起案

- 事業部による確認

- 法務部門による修正

- 事業部による確認

必要に応じて繰り返し

という過程を経て変更契約書(変更覚書)を作成するのが一般的です。

一口に変更契約書(変更覚書)というと、前述の通り、案件ごとに詳細が異なり、検討すべき事項が多岐にわたる場合もあるため、事業部において判断して変更覚書を作成することは難しく、法務部門に作成を依頼しなければならないとの結論になるでしょう。

しかし、変更覚書は、法務部門が関与すべき複雑で難易度の高いものもありますが、契約金額や契約期間を定型的に置換するだけの単純で簡単なものも存在します。

ところで、発注書や発注請書については、変更契約書(変更覚書)と法的効力が同じであるにもかかわらず、法務部門が関わることなく事業部にて完結するケースはよく見られます。

発注書や発注請書についてこのような運用が行えるのは、発注書や発注請書が、成果物の欄、委託料の欄、または納期の欄など、定型的な項目を埋めるだけで完成させられる書面であるからと考えられます。この点、変更契約書(変更覚書)も、委託料をX円からY円に変更、成果物をAからBに変更など、定型的な置換を行う単純で簡単なものについては、実は、発注書や発注請書と同じ運用が可能であると考えることができます。

定型的な置換を行うだけの変更契約書(変更覚書)であっても、「変更契約書(変更覚書)」というだけで、前述の①から⑥の過程を経て作成することとなっているのが現状であり、必要以上に工数が発生してしまっています。

これらの問題点は、ひな型を用意したり、過去事例のものを流用したりといった運用をもってしても解消することが難しいものです。そのため、より効率的で正確なツールを導入することが、業務効率化の観点から重要になってきます。

3. OLGAがもたらす解決策とメリット

以上の課題を解決するのが、GVA TECHが提供する法務オートメーション「OLGA」です。OLGAは、AIを活用した高度な覚書作成機能により、皆様が抱える課題を解消し、業務効率化を実現します。

最初の設定だけで完結 あとは誰でも簡単に覚書作成

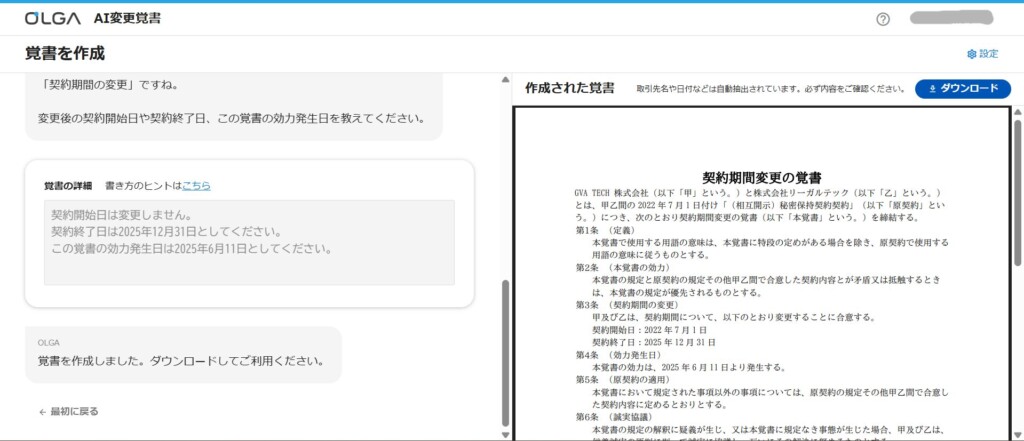

OLGAは、業務効率化を実現する様々な機能を備えておりますが、その中の1つとして「AI変更覚書」があります。

AI変更覚書は、変更内容を入力するだけで、自動で変更覚書を作成できる機能であり、誰でも簡単に変更覚書を作成することができます。

- ポイント1:変更する項目を選ぶだけで、適切な変更覚書を作成

AI変更覚書では、「契約期間の変更」や「金額の変更」その他の項目を複数種類用意しており、ユーザーは、項目を選択するだけで、適切な変更覚書を自動で作成することができます。作成時に選択する項目毎に覚書のひな型をセットすることができるため、複数種類の変更覚書作成に対応することができます。AI変更覚書により、ユーザーのユースシーンに応じて、都度、適切な変更覚書を作成することができるため、ひな型の選択や過去事例の探索が大幅に減少します。

- ポイント2:定型的な情報を自動で反映

AI変更覚書では、契約当事者名、元の契約書の契約締結日、署名欄、契約金額など、変更覚書に必要となる定型的な情報を、元の契約書からAIが自動で読み取り、該当箇所に反映させます。これまで人が手作業で転記していた情報をAIが自動入力することで、人為的な入力ミスを大幅に減らし、業務効率を向上させます。また、手入力や確認作業にかかっていた時間や手間が削減され、担当者はより重要な業務に集中できるようになります。

- ポイント3:変更内容を入力するだけで、自動で変更覚書を作成

AI変更覚書では、変更する項目を選択した後、具体的な変更内容を入力するだけで、自動で適切な変更覚書を作成することができます。操作は単純でわかりやすく、法務業務の知識や経験がない方でも簡単に適切な変更覚書を作成することができます。

AI変更覚書により、法務部門による定型的な変更覚書作成業務を大幅に減らすことができます。

4. まとめ:法務業務の効率化を実現するならOLGA

法務担当者が人力で行う変更覚書作成業務の効率化には、前述のとおり限界があります。変更覚書作成業務により必要以上に多忙となり、より重要な案件や業務のクオリティを落としてしまうことは避けたいものです。

OLGAは、AI変更覚書機能により、より効率的に変更覚書を作成することができます。

その他にも、OLGAには、法務業務を効率化するための様々な機能を搭載しています。例えば、法務依頼案件の管理、業務負荷分析、AIによる差分抽出や新旧対照表形式での表示による契約書比較、過去の対応記録に基づいたAIによる提案などが可能です。

OLGAを導入することで、変更覚書作成のストレスのみならず、他部門から依頼を受けた案件の管理をするためのExcel作成や、過去対応した案件を探し出す検索負荷などから解放され、本来法務担当者が注力すべき業務に集中できるようになります。