法務コラム

OLGAで実践!「法務ナレッジマネジメント」の構築と活用術

投稿日:2025.08.18

法務業務を行う上で、「過去案件の対応内容が整理されておらず、毎回一からリサーチを行う羽目になる」「同一の取引先と過去との整合性が保てない」といった状況でお悩みではないでしょうか。

法務の仕事は、企業の事業活動を円滑に進める上で不可欠であり、その業務内容は専門性と多様性に富んでいます。そのため、個々の案件で蓄積される経験や知識が非常に重要となるケースが多く発生します。

しかし、多くの重要な情報がやりとり内容を記録したメールやチャット、契約書ファイル、個人のメモなど、多岐にわたる媒体に分散しているのが現状です。情報管理の不足によって、特定の担当者の経験に過度に頼る「業務の属人化」を引き起こしやすく、法務部門全体の生産性や効率性を阻害する要因となっているといえるでしょう。

この記事では、現在の管理方法が抱える課題を客観的に把握し、問題が発生する理由や原因を掘り下げます。また、既存のメール・Excel・共有フォルダといったツールを最大限に活用し、業務を一時的に改善するための具体的な工夫とOLGAを使用した課題解決方法についてもみていきましょう。

目次

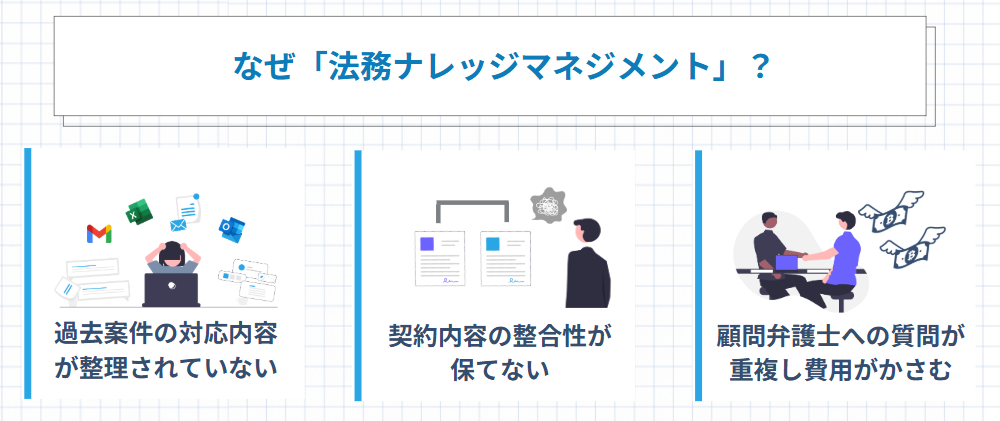

なぜ「法務ナレッジマネジメント」?

はじめに、なぜ「法務ナレッジマネジメント」が重要なのかについて考えていきましょう。法務の仕事では経験や知識が重要となるケースが度々発生します。一方で、その元となる情報はやり取りの内容や契約書、個人のメモなど多岐にわたる媒体に分散しているのが実情です。そのため、特定の担当者の経験に頼りがちで、業務が属人化しやすいという特徴があります。以下のような苦労をした経験はないでしょうか。

過去案件の対応内容が整理されていない

過去の案件対応内容が整理されていないため、毎回ゼロからリサーチを行う羽目になることがあります。これにより、業務効率が著しく低下し、本来集中すべき業務に時間を割けない状況が生まれています。

契約内容の整合性が保てない

同一の取引先との過去の契約内容を見返す環境がないために、契約内容に過去との整合性を保てないという課題があります。これは、特に継続的な取引がある企業にとって、契約リスクを高める要因となります。

顧問弁護士への質問が重複し費用がかさむ

同じ質問を顧問弁護士に繰り返し投げかけてしまい、その都度弁護士費用がかさんでしまうケースも少なくありません。これは無駄なコストを発生させるだけでなく、法務部門の費用対効果を悪化させる要因にもなります。

「マイ・ナレッジベース」構築の具体的な方法:身近なツールを駆使する実践術

ここでは、今日から実践できる、あなたの「マイ・ナレッジベース」を強化するための具体的な方法を紹介します。法務担当者として日々増え続ける情報の中で、自身の知識や経験を「ナレッジベース」として体系的に蓄積し、活用することは、業務効率化と個人の成長に不可欠です。

新たなシステムを導入せずとも、日頃使い慣れているExcelやメール、共有フォルダといった身近なツールを最大限に活用することで、効果的な「マイ・ナレッジベース」を構築し、日々の業務に役立てられるでしょう。

メールの活用:案件情報の「知の起点」化と体系化

日々の案件依頼メールは、そのまま放置すれば情報が埋もれてしまいます。少しの工夫「マイ・ナレッジベース」の強力な情報源に変えられます。

(1) 依頼フォーマットの定型化

「案件種別」や「関連部署」「希望納期」「主要論点」などの必須項目を明確にした依頼フォーマットを作成し、事業部にその利用を促す。依頼段階で必要な情報が網羅され、後から案件内容を振り返る際の検索性が格段に向上する

(2) メールの分類と保存ルール

案件が完了したメールや重要なやり取りを含むメールは、案件名やキーワードでフォルダ分けして保存する。Gmailのラベル機能やOutlookのカテゴリ機能などを活用し、後から特定の案件やテーマに関するやり取りを素早く見つけられるようにすることで、過去の経緯や判断の背景を迅速に参照できる

(3) 「ポイント」や「解決策」の追記

案件対応中に得られた重要な知見や解決策、参照した法規や判例などは、関連メールに追記したり、返信時にポイントとして明記したりする習慣をつける。単なる記録ではなく、実践的なナレッジとして活用しやすくなる

Excelの活用:案件管理と「ナレッジマップ」の作成

多くの法務担当者が使用するExcelは、個人の案件管理ツールとしてだけでなく、自身の「ナレッジマップ」を作成するための強力なツールとなり得ます。

(1) 案件管理台帳のナレッジ特化

案件管理台帳に「案件名」や「担当者」、「依頼種別」、「進捗状況」といった基本項目に加える。また、「主要論点」や「法的根拠/参照条文」、「解決策/判断基準」、「関連URL/ファイルパス」といったナレッジ蓄積のための項目を追加する。項目に詳細を記述することで、個々の案件があなたの具体的なナレッジとなる

(2) 検索性と可視化の強化

ドロップダウンリストや入力規則を設定して入力ミスや表記ゆれを防ぎ、データの正確性を保つ。また、条件付き書式で進捗や期限を色分けし、優先順位を視覚化することで、効率的な案件管理とナレッジの抽出を両立させる。フィルターや関数機能を活用すれば、特定のキーワードを含む案件や類似案件を素早く検索し、過去の経験を即座に活かせる

(3) ナレッジ間のリンク

類似案件や関連性の高いナレッジは、案件管理台帳内でハイパーリンクを設定し、相互参照できるようにする。点在するナレッジをまとめられるようになるため、より体系的な知識構造が形成される

共有フォルダを「知のライブラリ」化する

共有フォルダは、単なるファイル置き場ではなく、個人的な「知のライブラリ」として機能させることができます。

(1) 体系的なフォルダ構成

「案件種別(例:契約書レビュー、〇〇相談)」、「年度」、「依頼元部署」など、後から情報を探しやすいように、共通のルールに基づいたフォルダ階層を作成する。直感的に理解できる構造にすることで、必要な情報へのアクセス時間を大幅に短縮できる。

(2) 厳格なファイル命名規則

ファイル名には「YYYYMMDD_案件名_契約種別_VerX.docx」のように、日付や案件名、バージョン情報など、内容を特定できる要素を必ず含めるルールを徹底する。

検索性が向上し、誤ったファイルの参照や重複作業を防ぐとともに、あなたの「マイ・ナレッジベース」から必要なファイルを素早く検索できるようになる

(3) 重要資料の専用カテゴリ

頻繁に参照する契約書テンプレートや過去の重要案件の最終成果物、法務部の標準プロセス資料など、業務に不可欠な重要資料は、アクセスしやすい専用のカテゴリやフォルダに集約する。必要な情報に素早く到達し、作業効率を高められる

その他の工夫:検索スキルの磨きと「個人ナレッジ活用サイクル」の確立

身近なツールを最大限に活用するためには、個人の情報検索スキルを磨き、ナレッジ活用の習慣を確立することが重要です。

(1) 各ツールの検索機能の習熟

メールやExcel、共有フォルダそれぞれが持つ検索機能を深く理解し、使いこなすことがナレッジ活用のカギ。AND/OR検索や期間指定、ファイル形式指定など、高度な検索オプションを積極的に活用し、目的の情報をピンポイントで特定するスキルを磨く

(2) キーワード選定能力の向上

情報を探す際の「キーワード」選定能力は、検索効率に直結する。様々な視点からキーワードを検討し、類義語や関連語も考慮に入れる。検索漏れを防ぎ、求めるナレッジにたどり着く可能性を高められる

(3) 「振り返り」と「記録」の習慣化

案件完了後や週の終わりに、その週に得られた新しい知見や解決に時間を要した論点、活用できたナレッジ、今後の業務に役立つと感じた情報などを振り返る。そして、自身の「マイ・ナレッジベース」に追記する時間を設ける習慣をつける。ナレッジが「点」ではなく「線」となり、持続的に蓄積され、活用されるサイクルが生まれる。

工夫によって、日々の業務に追われながらも、少しずつ個人のナレッジを形成し、自身の「マイ・ナレッジベース」を強力な武器へと育てていくことが可能です。自分自身の法務業務における専門性と生産性を高めるための効果的なアプローチになるといえるでしょう。

従来の個人における法務業務ナレッジマネジメントの課題

前章では、既存の一般的なツールを駆使したナレッジマネジメントの工夫について紹介しました。しかし、それらは日々の手動での整理が前提となっており、実際には多くの時間を割けないのが実情かと思います。

法務部門の担当者が日常的に直面している具体的な課題は、従来のフローの中に隠されています。たとえば、手作業に依存したプロセスは、業務効率の低下や思わぬリスクの発生につながる可能性があります。現代の複雑な法務業務では、手作業はすでに限界を迎えているといえるでしょう。

(画像挿入指示:法務担当者が大量の書類やメール、チャットに囲まれ、頭を抱えている様子。情報が散乱している状況を示すイラスト)

案件発生から完了までの情報分散

法務業務では、事業部門からの依頼を受けて案件が発生し、法的な検討や関係部署との調整、契約書作成・レビューといったプロセスを経ることになります。そして、各プロセスの情報は、メールのやり取りやビジネスチャットのログ、WordやExcelで作成されたファイル、個人のメモなど非常に多くの媒体に分散して保存されがちです。

情報が分散している場合、一つの案件に関する全ての情報を集めることは事実上困難です。Excel台帳内にやりとりのメモを転記し、ファイルの格納場所のリンクもつけておく、とすれば疑似的には可能かもしれませんが、これらはすべて手動で行われ、ミスや時間の浪費と隣り合わせとなっています。

情報の分散は法務業務の効率と品質に大きな影響を与えるといえるでしょう。

契約書管理と整合性の課題

企業活動において、契約書は最も重要な法務文書の1つです。しかし、多くの企業では、契約書の管理方法が統一されていないことから、様々な課題が生じています。同一の取引先との契約であっても以下のような状況が珍しくありません。

(1) 過去の契約内容が共有フォルダの奥深くに埋もれている

(2) 担当者個人のPCにしか保存されていない

契約書が上記の状態にある場合、必要な契約書をすぐに探し出すことが困難です。

その結果として、新しい契約を締結する際に、次のような問題が発生する可能性があります。

(1) 過去の契約内容を正確に把握することが難しい

(2) 内容の整合性を保つことが困難である

(3) 特約や覚書、取引履歴に基づく特別な条件などを見落とすリスクがある

契約内容の一貫性が欠如すると、将来的な法的リスクや取引上のトラブルの原因となります。たとえば、以前合意した条件と異なる条項を盛り込んでしまうケースもあるでしょう。その結果、後から取引先との間で問題が発生するといった事態も考えられ、企業の信頼性やブランドイメージにも影響を及ぼす可能性も否定できません。

以上のとおり、各担当者の手動での整理に依存した方法は、構造的に限界を抱えています。法務担当者が負担なく「法務ナレッジマネジメント」を行うには、それ専用の”仕組み”が必要不可欠となるのです。

法務オートメーションOLGAがもたらす解決策とメリット

法務オートメーション「OLGA」は、前章であげた「構造的な限界」を一挙に解決します。

ここでは、法務業務における根深い課題に対して、法務オートメーションOLGAの主要な解決策やメリットを中心に具体的にみていきましょう。

OLGAの導入は、法務部門の業務を劇的に変革し、価値を最大限に引き出す可能性を秘めています。

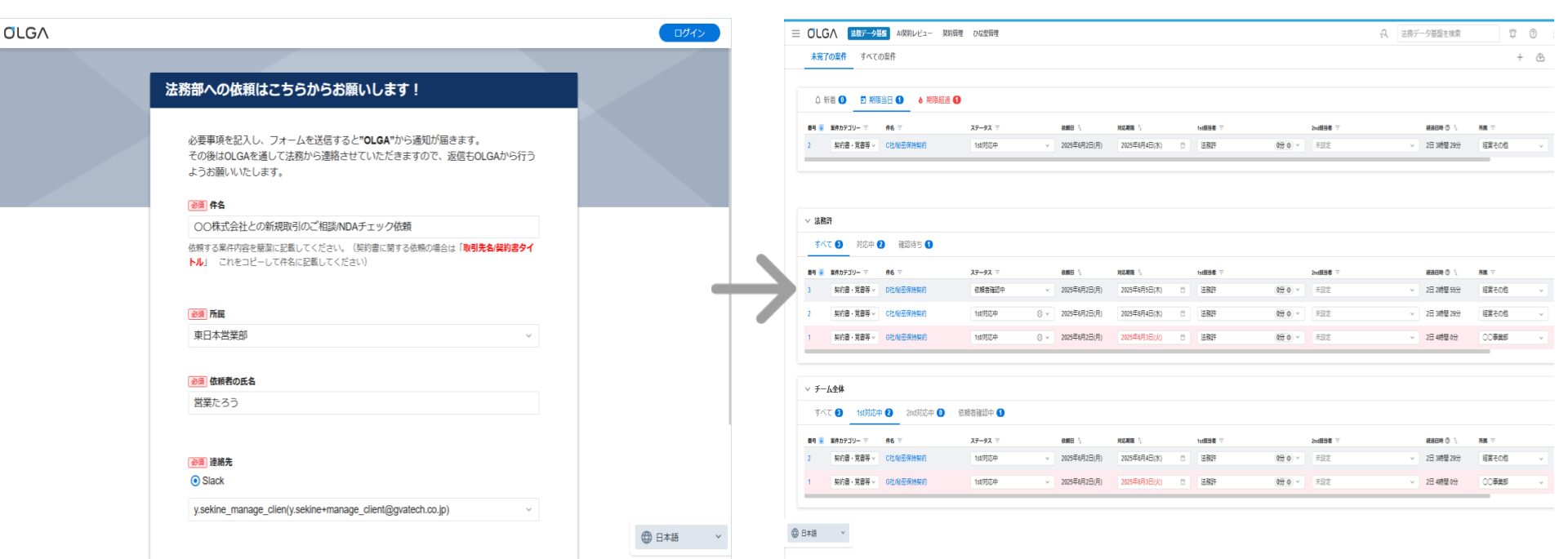

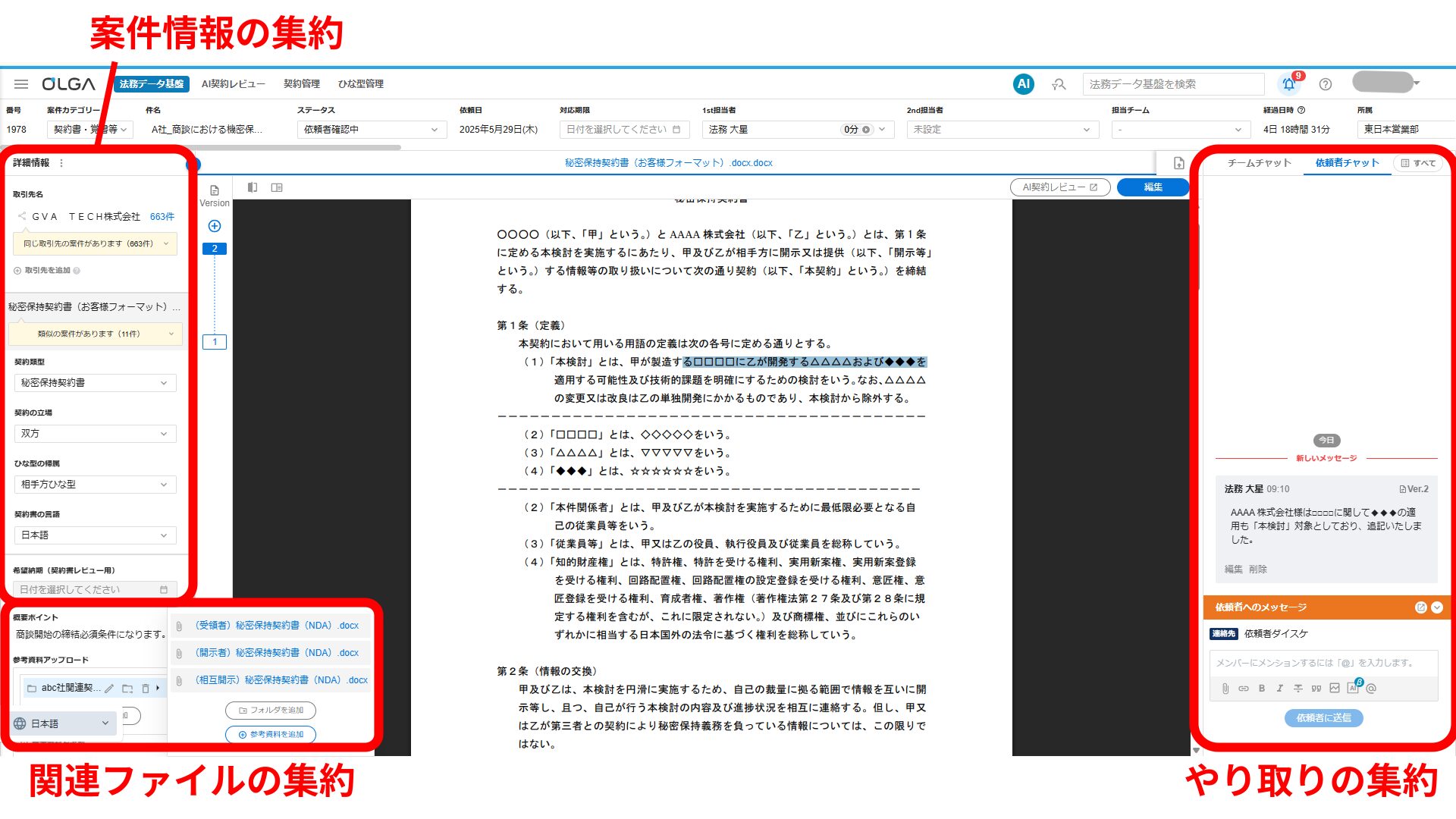

知識の分散解消と情報の自動集約

OLGAは、依頼の方法を「依頼フォーム」に一本化することで情報の分散を防ぐことができます。依頼フォームを通してOLGAに送られた案件情報は、一つのページに集約され、情報は一元的に管理されていきます。

(1) 相談内容・資料・やり取りの案件ごとの自動整理

相談内容や資料、やり取りを案件ごとに自動で整理し、対応中の内容の更新もリアルタイムで行われるため、情報がOLGAの外に留まることがない

(2) 依頼受付の一元化と情報収集の手間削減

依頼フォームにより依頼受付を一元化でき、依頼ごとに専用の管理ページが作成されるため、情報収集の手間が省ける

(3) 他ツール連携による情報集約の容易さ

事業部はアカウント不要で、使い慣れたメールやチャット(Slack、Teams)といったツールとも連携でき、情報をOLGAに集約するのが簡単である

OLGAは、情報がバラバラになるといった問題を根本的に解消し、重要な情報の見落としを防ぎ、日々の手作業に忙殺される状況を劇的に改善することが可能です。情報の一元管理によって法務担当者の負担を大幅に軽減し、業務の効率性を高められます。

必要な情報への迅速なアクセスと知識の整理

OLGAは、必要な情報への迅速なアクセスと知識の体系的な整理を可能にします。具体的な機能は以下のとおりです。

(1) AIを活用した検索機能による情報発見の高速化

AIを活用した検索機能により、類似案件や取引先の情報を素早く見つけられる

(2) 過去の判断・調査結果の即時呼び出し

過去の自分の判断や調べたことをすぐに呼び出せるため、一から調べる手間がなく、時間の無駄を省ける。顧問弁護士への不必要な質問も減らすことにつながる

(3) 個人知識データベースの構築

集まった情報に自身の考えや判断の理由などを書き加え、キーワードやタグ付けを行うことで、必要な時にすぐ見つかる自分だけの知識データベースを作成できる

(4) 知識の記録と活用による業務品質向上

案件単位の気づきや経験をしっかり記録し、バラバラな知識を役立つ「知識」に変える土台となる。ミスの削減や業務の質向上に貢献できる

情報への即時アクセスが業務のスピードと質を劇的に高め、法務担当者の生産性を向上させます。

法務部全体の知識レベル向上と貢献

OLGAは、個人の知識を組織全体の資産へと昇華させ、法務部の価値向上に貢献します。

(1) OLGAへの知識蓄積による部門全体の知識レベル向上

OLGA内にそれぞれの知識が蓄積されていき、それらが自然と共有されていくことでチーム全体の知識向上に繋がる

(2) 情報からの新しい解決策創出意識とチーム成長

情報を探すだけでなく、集まった情報から新しい解決策を「生み出す」意識が生まれ、チーム全体の成長につながる

(3) 知識管理サポートと法務担当者スキル向上

OLGAは、知識管理を強力にサポートし、法務担当者としてのスキルを高め、より良い法務体制を作るための力強い味方となる

個人の成長が組織全体の力となり、経営層からのDX推進の期待にも応えることが可能です。法務部門の企業内での価値を高めることにもつながるといえます。OLGAは、個人の成長から組織全体の発展を支援し、持続可能な法務体制を構築します。

導入企業の声

実際にOLGAを導入した企業からは、以下のような声が寄せられています。

郵船ロジスティクス株式会社様

・毎日1時間半行っていた案件受付業務がゼロになった。

・過去の案件ナレッジを活かすことも非常に簡単になり業務キャパシティが格段に向上した。

株式会社エムティーアイ様

・年間1万件以上のExcel管理・ファイル格納の工数が0になった。

・過去の案件の検索や分析時間が圧倒的に効率化された。」

まとめ:法務業務の効率化とナレッジ活用を実現するならOLGA

法務業務におけるメール・Excel・共有フォルダといった現状のツールには課題があり、工夫だけでは乗り越えられない壁があります。日々の業務負担を増大させ、ミスや抜け漏れの不安、顧問弁護士費用の増加、DX推進の遅れといった深刻な問題を引き起こしています。現状の管理方法では、課題を根本的に解決し、法務部門が持つ本来のポテンシャルを最大限に引き出すことは困難です。

OLGAは、根深い課題を根本的に解決し、法務担当者一人ひとりの知識を資産に変え、部門全体の業務効率化とDX推進に貢献します。OLGAの導入によって、日々の手作業に忙殺されることなく本来業務に集中でき、煩雑な情報探しやミスへの不安から解放されるでしょう。

また、OLGAを導入し、ナレッジが活用されることで、法務担当者自身の専門性向上や問題解決能力強化にもつながります。法務部門全体の生産性向上と企業の法的リスク低減に直結する可能性があります。

現状維持は、さらなる非効率とコスト増大を招くリスクがあります。この機会に、ぜひOLGAの導入を検討してみましょう。