法務コラム

なぜ法務は忙しい?リソース不足の根本原因と解決へのロードマップ

投稿日:2025.08.23

今日の企業活動において、法務部門はリスク管理だけでなく、事業戦略を推進する重要な役割を担っています。しかし、多くの法務部門が「リソース不足」といった深刻な課題に直面し、その潜在能力を十分に発揮できていません。

本記事では、課題の根源を深く掘り下げ、AIやITツールを駆使した具体的な解決策、法務部門が企業の成長を牽引する戦略的なパートナーへと進化するためのロードマップについてみていきましょう。業務に変革を求める法務担当者、上司や経営層の方々に向けて、細分化されたステップで詳細に解説していくため参考にしてみてください。

目次

法務部門が直面する「リソース不足」の現状と課題

法務部門におけるリソース不足は、人員が足りないという問題だけではありません。実際には、増え続ける業務量や非効率な業務プロセス、ナレッジ共有の不足といった複合的な要因が重なり合い、その結果としてリソース不足という深刻な状況を招いています。

ここでは、法務部門の健全な運営と企業の成長を阻害する課題について詳しくみていきましょう。企業の健全な運営と成長を阻害する複合的な要因を把握し、1つずつ課題を解決する必要があります。

終わらない残業と疲弊する法務担当者

増え続ける契約審査やコンプライアンス相談、紛争対応といった業務量に対し、人員が不足しているため、法務担当者の残業が常態化している企業も多いのではないでしょうか。人手不足の背景には、法務業務の専門性からくる採用の難しさや近年急増しているDX(デジタルトランスフォーメーション、グローバル展開に伴う法的ニーズの多様化などが挙げられます。

過重労働は、ワークライフバランスを著しく損なうだけでなく、疲労による集中力低下から契約条項の見落としや判断ミスといったヒューマンエラーを誘発する原因にもなります。結果として、法務部門全体の生産性が低下し、企業が予期せぬ法的リスクにさらされる可能性が増大するといえるでしょう。

問い合わせ対応の非効率性とコア業務への影響

社内からの法務相談や問い合わせ対応は、法務部門にとって不可欠な業務です。しかし、定型的な質問に個別の担当者が毎回一から時間を費やす現状は、非効率であり、貴重な専門リソースの無駄遣いだといえるでしょう。

法務担当者が企業の成長戦略に直結する複雑な法的問題や紛争解決といった、より専門性の高いコア業務に集中できる時間が大幅に奪われてしまいます。非効率なプロセスは、法務部門全体のボトルネックとなり、事業部門のスピード感を損なう一因になるため、早急な対応が必要です。

依頼の見落としや対応遅延が招く法的リスク

法務部門への依頼が適切に管理されていない場合、依頼の見落としや対応の優先順位付けが困難になることで、対応の遅延が発生しやすくなります。仮に、重要な契約締結の期日を見過ごしたり、コンプライアンスに関わる社内規定改定の依頼が放置されたりする場合は、直接的に法的リスクの増大につながります。

情報共有が不足している組織では、依頼が個人のメールやチャットで完結し、進捗状況が不透明になる傾向です。場合によっては、訴訟リスクの増大や企業の信用失墜といった甚大な損害を招く可能性があります。

専門性の不足と業務の属人化

法務部門の業務は、契約法や労働法、知的財産権など多岐にわたり、専門性の高い知識が求められます。しかし、専門分野の知識を持つ人材は市場での希少性が高く、採用が難しいのが現状です。特定の担当者のみが特定の法分野を担当することが常態化しているケースも少なくありません。

こうした状況は、業務が特定の担当者に集中し、担当者が不在になった場合(休暇、退職など)に、他のメンバーが業務を引き継げず、業務が滞ってしまう「属人化」のリスクを高めます。

また、特定の法分野(例:知的財産権、海外取引、M&A)に精通した人材が不足している場合には、外部の専門家に依頼するコストが増大したり、対応が遅れたりするケースも予想されるでしょう。

リソース不足克服への第一歩:現状把握と課題の明確化

根本的な解決策を講じる前に、自社の法務部門がどのような状況にあるのか、現状を正確に把握することが不可欠です。漠然とした「忙しい」という感覚を、具体的なデータに基づいて分析し、対処しなければならない課題をみていきましょう。

法務業務の棚卸しと可視化

法務部門で日々行われているすべての業務をリストアップし、実態を「見える化」することが大切です。プロセスは、以下のステップで進めましょう。

(1) 業務の洗い出し

契約書審査、社内相談対応、コンプライアンス研修、紛争対応など、すべての業務項目を詳細に書き出す

(2) 工数・時間の測定

各業務にどれくらいの時間や工数がかかっているかを、担当者へのヒアリングやタイムログの記録を通じて定量的に把握する

(3) 業務フローの可視化

業務が誰から誰へ、どのようなプロセスで進んでいるのかをフロー図として作成する。結果として、情報伝達の遅延や承認プロセスの複雑さといった問題点が明らかにできる。

棚卸しと可視化を通じて、どの業務が部門のリソースを最も圧迫しているのか、どのようなプロセスに無駄が生じているのかが客観的に分析できるようになります。

ボトルネックの特定と分析

可視化されたデータに基づき、業務全体が停滞しやすい「ボトルネック」を特定します。ボトルネックは、業務効率を阻害する最も重要なポイントです。

(1) 具体的なボトルネックの例:

- 特定の担当者しか対応できない業務(属人化)

- 契約書審査で何度も差し戻しが発生する承認プロセス

- 定型的な問い合わせに毎回手作業で対応している状況

- 必要な情報(過去の契約書や判例)を探すのに時間がかかる

(2) ボトルネックの原因分析

なぜそのボトルネックが発生しているのか、その根本原因を深掘りしましょう。単なる「人手不足」だけでなく、ツールの有無や業務ルールの曖昧さ、ナレッジの共有不足など、様々な要因が考えられます。

ボトルネックを特定し、原因を分析することで、最も効果的な改善策を講じることが可能になります。限られたリソースを最大限に活用するための戦略が立てられるようになるでしょう。

法務DX推進による業務効率化:AIとITツールの実践的活用法

デジタル技術、特にAIを活用したリーガルテックの導入は、法務部門の「リソース不足」を解消し、業務効率を抜本的に改善する最も強力な手段です。単なるツールの導入ではなく、業務プロセスそのものを変革することで、法務部門の生産性を劇的に向上させます。

ここでは、リソース不足を解消するための具体的な方法についてみていきましょう。

問い合わせ対応を劇的に効率化するFAQシステムとAIチャットボット

社内からの定型的な問い合わせ対応は、法務担当者の貴重な時間を奪う大きな要因です。解決するためには、社員が自ら回答を見つけられる仕組みを構築することが不可欠だといえます。

(1) FAQシステムの構築

よくある質問とその回答を体系的に整理し、全従業員が簡単に検索できるFAQシステムを構築します。専門用語だけでなく、日常的な言葉での検索にも対応できるよう工夫することで、利用率が向上するでしょう。

また、ナレッジを蓄積・更新していくことで、問い合わせ対応の属人化を防ぎ、部門全体の知識レベルを底上げ可能です。

(2) AIチャットボットの導入

FAQシステムと連携したAIチャットボットを導入することで、従業員は必要なタイミングに応じて、リアルタイムで質問に対する回答を得られます。チャットボットが回答できなかった複雑な質問のみを法務担当者にエスカレーションする仕組みにすれば、法務部門への問い合わせ件数を最大8割削減した事例も存在します。

担当者はより専門的な案件に集中でき、AIチャットボットは学習機能を通じて回答の精度を継続的に向上できるでしょう

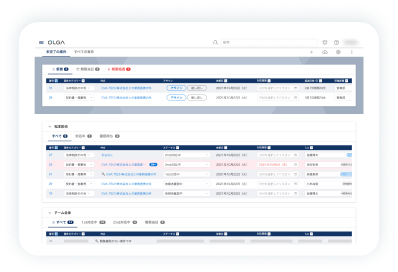

依頼の抜け漏れをなくす法務案件管理システム

メールや口頭で依頼が届く状況では、タスクの抜け漏れや進捗の不透明化が避けられません。しかし、法務案件管理システムによって、この課題を根本から解決できます。

(1) 進捗の一元管理と可視化

法務部門へのあらゆる依頼(契約審査や法的相談、紛争対応など)をシステム上で受付された瞬間から、案件完了までの全プロセスを一元的に管理・可視化します。誰がどの案件に対応しているかといった担当者間の情報共有もスムーズになるでしょう。

(2) 自動通知とリマインダー機能

期限が近づいている案件や一定期間動きがない案件に対して、担当者や関係者に自動で通知を送る機能を活用すれば、依頼の見落としや対応遅延を未然に防ぎます。また、法務担当者の自己管理負担を軽減し、タスク管理の精度を高めることも可能です。

(3) ナレッジの体系的蓄積

回答済みの問い合わせ内容や関連資料をシステム上に蓄積し、キーワード検索やカテゴリ分類によって簡単にアクセスできるようにします。たとえば、過去の対応履歴を参考にできれば、類似の問い合わせに対して迅速かつ一貫性のある回答が可能となり、新たな問い合わせ対応の効率化につながるでしょう。

ナレッジベースは、新任担当者の研修資料としても活用でき、スムーズなオンボーディングの支援にもつながります。

契約書レビューと管理の自動化で残業削減

契約書業務は、法務部門の業務の中でも特に大きな割合を占め、法務担当者の残業が常態化する主要な原因の一つです。リーガルテックの導入によって、この負担を根本から解消し、業務効率を飛躍的に向上させます。

AI契約書レビューシステムの活用

AI契約書レビューシステムは、契約書の審査プロセスを自動化し、スピードと品質を両立させる画期的なツールです。あらかじめ学習させた膨大な契約データに基づき、以下のタスクを瞬時に実行します。

(1)リスク条項の自動検知

契約書に潜む潜在的なリスク(不利な条項、漏れ、不備など)を自動で検知し、ハイライト表示する。法務担当者はリスク箇所を短時間で把握できる

(2)修正案の自動提案

テンプレートや過去の自社ひな形との比較を行い、リスク条項に対する適切な修正案を自動で提案する。担当者は修正作業にかかる手間を大幅に削減可能

(3)レビュー時間の短縮

定型的な契約書の初期レビューにかかる時間を、従来の数時間から数分に短縮することが可能。その結果、法務担当者はレビュー業務全体のうち、より高度な法的判断や交渉戦略の立案といった、人間にしかできない業務に集中できる

契約書管理システムによる一元管理

締結済みの契約書は、コンプライアンス管理や事業の継続性において極めて重要です。契約書管理システムは、これらの文書を一元管理し、運用を効率化します。

(1)契約情報の可視化

締結した契約書を電子データとしてクラウド上で一元管理し、必要な条項や期限、当事者情報などを瞬時に検索できるようになる。紙媒体での管理に伴う物理的スペースや目的の文書を探す手間がなくなる

(2)コンプライアンスリスクの低減

契約の更新期限や自動更新条項をシステムが自動で通知するため、契約の更新漏れといったコンプライアンスリスクを未然に防ぐ。企業が予期せぬ法的トラブルに巻き込まれるリスクを大幅に低減できる

(3)契約書管理の属人化防止

契約書情報が組織全体で共有されるため、特定の担当者しか契約内容を把握していないという「属人化」を防げる。担当者の異動や退職が発生しても、スムーズな引き継ぎが可能となり、組織全体のガバナンス向上に貢献できる

ツールやシステムを導入することで、法務部門は契約書業務にかかる時間を大幅に削減し、より戦略的な業務へシフトする土台を築くことが可能です。

おすすめの契約書管理システムを詳しく知りたい方はこちらから。

外部リソースを戦略的に活用する:最適な選択と連携

これまでの解説では、法務部門内部の業務効率化(DX)に焦点を当てました。しかし、人手不足や専門性の課題は、内部のリソースだけで解決しきれないケースも少なくありません。

ここでは、社内リソースの限界を補完するために、外部の専門家やサービスを戦略的に活用する方法について解説します。

法務アウトソーシングの導入

定型的な契約書審査(NDA・業務委託契約など)やリーガルリサーチ、法務デューデリジェンスの一部など、外部専門家が効率的に対応できる業務を見極め、専門サービスを活用しましょう。

社内法務担当者はより戦略的な業務や高度な判断を要する業務に集中できます。専門業者を利用することで、特定の分野の専門知識を必要な時にだけ利用でき、人件費の固定費化を避け、コスト効率を高めることが可能です。

顧問弁護士との連携強化

顧問弁護士は、日常的な法的相談への迅速な対応や突発的な法的トラブル発生時の緊急対応、契約書の詳細なレビューなど、社内法務リソースでは対応しきれない専門性の高い課題をカバーします。

定期的な相談を通じて、潜在的な法的リスクを早期に発見し、予防法務を強化可能です。特に、特定の法分野に精通した顧問弁護士と契約することで、その分野のリソース不足を補完し、安定した法的アドバイスを得られる体制を構築できるでしょう。

法務部門の未来戦略:リソース不足を乗り越え、企業価値を最大化する

リソース不足解消による業務負担の軽減は、ゴールではありません。法務部門を企業の成長を加速させる「攻めの法務」へと進化させるためのスタートラインだといえます。

DXによって獲得した時間とリソースを単なるコスト削減に終わらせず、「いかにして未来の企業価値創造に結びつけるか」という視点が重要です。このセクションでは、法務部門が経営に不可欠な戦略パートナーとなるための具体的な道筋を3つの側面から詳細にみていきましょう。

経営貢献する「戦略部門」への役割再定義

業務効率化によって解放された時間とリソースは、より経営に直結する高付加価値業務に振り分けられます。たとえば、新規事業の法的スキーム検討やM&Aや事業提携における戦略的な法的支援、グローバルコンプライアンス体制の構築などが代表的です。

法務部門がリスクを「守る」だけでなく、事業成長を「支援する」戦略的パートナーとしての地位を確立することで、企業全体の競争力強化に貢献できるでしょう。

属人化を解消する「ナレッジマネジメント」の確立

ツール導入だけでなく、組織としての変革も不可欠です。業務プロセスを標準化することで、特定の担当者に依存する「属人化」を解消し、誰でも一定レベルの業務を遂行できる体制を確立します。

また、過去の案件データや法的アドバイス、契約ひな形などを体系的に整理可能です。そのため、誰でもアクセスできるナレッジデータベースの構築につながります。部門全体の知識レベルを向上させる継続的な学習と成長を促すこともできるでしょう。

優秀な人材を引きつける「働きがいのある組織」へ

業務効率化とリソース最適化は、法務担当者の残業時間を削減し、精神的・肉体的な負担を軽減します。従業員のワークライフバランスが向上し、仕事へのモチベーションと満足度が高まります。

働きやすい環境は、優秀な法務人材の離職率低下にもつながり、安定した組織運営にもつながるでしょう。

リソース不足解消におけるQ&A(よくある質問とその回答)

本記事で解説した法務DXや外部リソースの活用について、読者から寄せられる可能性のある質問とそれに対する具体的な回答をまとめました。これらのQ&Aが、貴社の法務部門が変革の一歩を踏み出す際の疑問解消に役立てば幸いです。

Q1: 法務部門のリソース不足を感じているのですが、何から手をつければ良いでしょうか?

A1: 最も重要なのは、現在の法務業務を全てリストアップし、それぞれの業務にどれくらいの時間がかかっているか、どの業務が「ボトルネック」になっているかを可視化することです。次に、アウトソーシング可能な定型業務、またはAI/ITツールで自動化できる業務を特定し、優先順位をつけて取り組むことをお勧めします。

Q2: 小規模な法務部門でもリーガルテックを導入するメリットはありますか?

A2: あります。むしろ、小規模な部門ほどリソース不足が深刻になりやすいため、リーガルテックによる業務効率化は非常に効果的です。

とくに、契約書レビューシステムや案件管理システム、FAQチャットボットなどは、少人数でも多くの業務を効率的に処理し、残業削減やミスの防止に直結します。初期投資を抑えられるクラウド型サービスも多数存在します。

Q3: 法務のアウトソーシングと顧問弁護士はどちらを選ぶべきですか?

A3: どちらか一方を選ぶのではなく、両方を戦略的に活用することが最も効果的です。アウトソーシングは定型業務の処理や一時的な業務量増加に対応するのに適しています。

一方で、顧問弁護士は、日常的な法的相談や高度な法的判断、紛争対応など、継続的かつ専門的なアドバイスが必要な場合に力を発揮します。自社の課題やリソースに応じて、最適な組み合わせを検討しましょう。

Q4: リーガルテックの導入には高いコストがかかるイメージがありますが、費用対効果はありますか?

A4: 長期的に見れば、高い費用対効果が期待できます。初期費用がかかる場合もありますが、業務効率化による人件費削減(残業代の減少)やヒューマンエラーによる法的リスク回避(損害賠償や罰金の回避)、法務担当者がより価値の高い業務に集中できることで得られる事業貢献は、導入コストを上回るメリットがあるといえます

多くのベンダーが無料トライアルやスモールスタートプランを提供しているので、まずは試してみることをお勧めします。

Q5: 法務部門のDXを進める上で、社内からの協力はどのように得れば良いですか?

A5: 法務DXは法務部門単独で進めるものではありません。DXの目的が「法務部門の負担軽減」だけでなく、「社内全体の法的リスク低減」や「事業スピードの加速」につながることを明確に伝え、経営層や関連部署の理解と協力を得ることが重要です。導入事例や具体的な効果を数値で示すことで、協力体制を構築しやすくなります。

まとめ

法務部門の「リソース不足」は、適切な戦略とAI・ITツールの導入、そして組織体制の変革によって、確実に克服できる課題です。本記事で解説した多角的なアプローチを通じて、法務部門は業務効率を高め、法的リスクを効果的に管理し、企業の競争力強化に不可欠な戦略部門となることが可能です。

変革の第一歩は、現状把握から始まります。日々の業務を可視化し、ボトルネックを特定することから、一歩を踏み出してみましょう。