法務コラム

【成功事例から学ぶ】法務部でのデータ活用とは。具体的な始め方と3つの壁の乗り越え方を解説

投稿日:2025.08.28

法務部門において、日々増加する契約書の審査や複雑化するリスクへの対応に追われ、本来注力すべき戦略的な業務に手が回らないと感じていませんか。多くの法務部門は、個々の担当者の経験や勘に頼った業務や山積みの紙資料といった旧態依然としたやり方から抜け出せずにいます。

しかし、この状況を打破する鍵が「データ活用」にあります。データ活用は、単なる業務効率化に留まらず、法務部門の存在価値を経営層に示し、企業の成長に貢献する「攻めの法務」へと変革させるための不可欠な手段です。

本記事では、法務データ活用の具体的な始め方から、導入を阻む3つの壁を乗り越える方法まで、実践的なアプローチを徹底的にみていきましょう。

目次

なぜ法務部門はデータ活用を避けて通れないのか?

現代の企業経営において、法務部門の役割は、法律遵守を監視するだけでなく、事業戦略の重要なパートナーへと進化しています。しかし、その役割の変化に法務部門の業務プロセスが追いついていないのが現状です。

では、具体的な課題についてみていきましょう。

今、法務部門が抱える本質的な課題

法務部門が直面している課題は、以下のように整理できます。

(1)増加し続ける業務量と複雑化するリスクに、既存の体制では対応しきれない

(2)定型業務に追われ、本来の役割である戦略法務への貢献が難しい

(3)経営層に対し、部門の活動価値をデータで示せていない

契約書の件数が増え、グローバルな取引や新しいビジネスモデルが登場する中で、法務リスクはますます複雑になっています。これまでの属人的な知識や経験だけに頼っていては、すべてのリスクを網羅的に把握し、迅速に対応することは不可能です。

また、法務部門はコストセンター(直接的な収益を生み出さず、発生したコストだけが集計される部門)と見なされがちで、その貢献度を客観的に示すことが難しいという課題も抱えています。

データ活用が課題解決の鍵となる理由

データの活用は、法務部門が直面する課題を解決する鍵となります。データ活用によって、法務部門は以下の項目を実現可能です。

(1)業務プロセスを可視化し、非効率な点を特定できる

(2)過去のデータを分析することで、将来のリスクを予測できる

(3)成果を客観的な数値で示し、部門の価値を対外的に証明できる

契約審査にかかる時間や問い合わせの件数と内容、係争事案の発生率など、これまで漠然としていた業務をデータ化し、可視化できます。ボトルネックがどこにあるのか、どの業務に力を入れるべきかが明確になり、限られたリソースを最も効果的かつ戦略的に配分することが可能です。

従来のやり方では限界がある理由

属人的な経験や勘に頼る従来のやり方は、以下のような課題があり、すでに限界を迎えています。個々の担当者のスキルに依存した業務運営や膨大な紙資料を手作業で扱う方法では、業務効率の向上や安定した品質の維持は困難だといえるでしょう。

(1)属人的な経験や勘に頼った判断では、安定した品質を保てない。

(2)過去の膨大な紙や電子データの山から、必要な情報を手動で探し出すのことが非効率となっている

(3)人手不足が深刻化する中で、業務負荷を軽減する必要がある

法務部門の専門性は、個々の担当者の経験に依存しがちです。担当者が変わると業務品質が低下するリスクが生じます。また、過去の契約書や裁判記録の中から必要な情報を探す作業は、非効率なだけでなく、重要な情報を見落とすリスクも伴います。

そのうえで、従来の法務業務の課題は、データ活用によって解決できる可能性が高く、生産性と品質を飛躍的に向上させることも可能です。

法務データ活用がもたらす4つの具体的なメリット

法務データ活用は、単なる業務効率化に留まらず、法務部門のあり方を変革します。ここでは、データ活用がもたらす具体的な4つのメリットを詳しくみていきましょう。

契約審査のスピードと精度を両立する

契約書の審査は法務部門の主要な業務の1つであり、データで効率化できます。

(1)過去の契約データを分析することで、テンプレートの最適化が可能になる

(2)AIツールを活用し、リスクの高い条項を自動検知することで審査時間を短縮できる

(3)審査プロセス全体のデータから、ボトルネックを特定し改善できる

たとえば、特定の条項が原因で交渉が長引く傾向があることがデータから判明すれば、テンプレートを事前に修正し、交渉をスムーズに進められます。AIレビューツールを導入すれば、膨大な契約書の中からリスク条項を瞬時に抽出し、担当者はより高度な判断業務に集中できるでしょう。

訴訟・紛争リスクを未然に防ぐ

データは、過去の事例から将来のリスクを予測するための強力な武器となります。

(1)過去の紛争事例や契約違反の履歴をデータ化し、潜在的なリスクを可視化する

(2)契約締結前の段階でリスクを予測し、未然に防ぐための示唆を得られる

(3)複数の契約データから、特定の取引先や業界におけるリスクの傾向を分析できる

過去の紛争事例を分析することで、どのような事象がリスクにつながりやすいのか、特定の取引先との契約でトラブルが頻発していないかなどを把握できます。リスクの高い取引先との契約には特別な審査プロセスを設けるなど、事前に対応策を講じることも可能です。

法務部門のコストを削減し、リソースを最適化する

データ活用は、業務の無駄をなくし、リソースの最適化を促します。

(1)問い合わせ内容をデータ化し、FAQやナレッジベースを自動構築することで、対応工数を削減できる

(2)業務フローをデータで分析することで、ボトルネックを発見し、業務改善につなげる

(3)データに基づいて、法務担当者の業務負荷を平準化し、リソース配分を最適化できる

社内からの法務相談内容をデータ化すれば、よくある質問をFAQとしてまとめ、担当者が個別に回答する手間を省けます。また、業務フローのデータ分析を通じて、どの工程に時間がかかっているのか、特定の担当者に業務が集中していないかなどを把握し、より効率的な業務プロセスを構築できるでしょう

経営判断に貢献する「攻めの法務」を実現できる

法務部門の貢献を数値で示すことで、部門の存在感と重要性を高められます。つまり、法務部門が企業価値向上に欠かせない存在として、正当な評価を受けやすくなるというメリットが生まれます。

(1)法務部門の活動をデータで可視化し、その成果を経営層にわかりやすく報告できるようになる

(2)新規事業立ち上げにおける法的リスクをデータで分析し、事業戦略に貢献する

(3)M&A時の契約デューデリジェンスをデータ活用で効率化し、迅速な意思決定を支援する

たとえば、「契約審査の時間が○%短縮され、これだけの工数削減につながった」「データ分析によって、○件のリスクを未然に防いだ」といった具体的な数値を提示することで、法務部門の活動価値を経営層に明確に伝えられるでしょう。

【実践】法務データ活用を成功させるための具体的なステップ

「データ活用の重要性は理解できたが、何から始めればいいか分からない」というケースも予想されます。ここでは、法務データ活用を成功させるための3つの具体的なステップを解説します。

ステップ1:データの収集と可視化

データ活用の第一歩は、以下のような手順でデータを集め、「見える化」することが重要です。

(1) 収集すべきデータの種類を特定する

(2) データの可視化手法を学ぶ

(3) データ収集の自動化を検討する

まずは、契約管理システムや電子契約サービスなど、既存のツールからデータを抽出することから始めましょう。契約の種類や締結日、取引先、担当者など基本的な項目をデータ化します。

次に、データをスプレッドシートやBIツールなどに取り込み、グラフやチャートで可視化することが重要です。今まで見えなかった法務部門の現状が客観的に把握できるようになります。

ステップ2:データの分析と示唆出し

データの可視化が進んだ後は、データを分析し、以下のように業務改善につながるヒントを見つけ出しましょう。

(1) 契約書のリスクを分析する

(2) 過去の訴訟事例から傾向を読み解く

(3) 予期せぬリスク要因を発見する

【具体的な分析例として、契約タイプごとのリスク発生率の円グラフと解説文】

たとえば、「この取引先との契約では、特定の条項でトラブルになることが多い」「海外子会社との契約では、審査に時間がかかる傾向がある」といったヒントが見つかる可能性があります。

問い合わせ内容のデータを分析することで、どのような質問が多いか、特定の部署から質問が集中しているといった傾向を把握できます。その結果から、全社向けの法務研修を企画するといったより効果的な改善策を導き出すことも可能です。

ステップ3:アクションプランの策定とPDCA

分析結果を具体的なアクションに落とし込み、継続的に改善する仕組みを作りましょう。

(1) 具体的な業務改善策を立てる

(2) PDCAサイクルを回す

(3) データ活用の文化を浸透させる

たとえば、特定の業務に時間がかかっている点を把握し、業務プロセスを見直したうえで、自動化ツールを導入するといった具体的な改善策を策定します。そして、改善策がどれだけの効果をもたらしたかをデータで測定します。

PDCAサイクルを繰り返すことで、法務部門の業務プロセスは継続的に洗練され、生産性が向上します。

【具体事例】法務データ活用で成果を上げた企業のケーススタディ

抽象的なメリットだけではイメージが湧きにくいかもしれません。ここでは、実際にデータ活用で成果を上げた企業の具体的な事例を3つご紹介します。

事例1:ツール導入で審査時間を70%削減

ある会社では契約書の審査業務が属人化し、時間がかかっていることが課題でした。

(1) 契約書の条項ごとのリスクレベルをAIが分析したことで、レビュー工数が大幅に削減された

(2) レビュー精度の向上により、契約締結後のトラブル減少にもつながったこと

(3) AIによる分析結果をナレッジとして蓄積し、部門全体のスキルアップに活用した方法

ツールの導入によって、法務担当者はリスクの高い部分のみを重点的に確認すればよくなり、審査時間は70%も削減されました。また、AIの分析結果は部門全体のナレッジとして共有され、若手社員のスキルアップにも貢献しています。

事例2:問い合わせ履歴のデータ化でナレッジマネジメントを確立

ある会社では、過去案件のナレッジが担当者に属人化し、案件情報が個人のメールフォルダに散在していることが大きな課題でした。

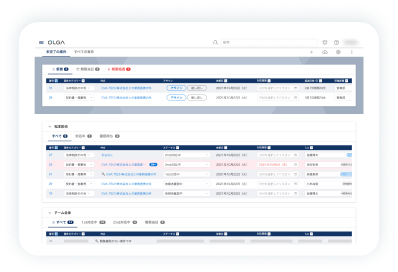

(1) 担当者個人のメールフォルダに散在していた情報を、案件単位で自動的に一元管理できるようになった

(2) 案件管理そのものがナレッジの蓄積につながるため、新たな作業負担なくナレッジマネジメントが実現した

(3) 依頼内容の傾向をデータで可視化し、今後の業務施策や人事評価に活用できるようになった

法務部門と知的財産部門の統合を機に、ツールを導入しました。事業部からの依頼を既存のメール環境から自動で取り込み、案件情報や関連資料、やり取りの履歴をすべて案件単位で一画面に集約できるようになっています。

また、担当者は過去の類似案件を迅速に検索して参照できるようになり、ナレッジが部門全体で共有されるように変化しました。OLGAの分析ダッシュボード機能を活用することで、依頼元の部署や依頼内容の傾向を把握できるようになり、業務量の把握や今後の業務計画策定、人事評価にも役立てられています。

法務データ活用を阻む壁と乗り越える方法

法務データ活用には、いくつかの「壁」があります。ここでは、その代表的な壁と乗り越えるための具体的な方法をみていきましょう。

課題1:ITやデータ分析の知識がない

法務部門のメンバーの中には、ITやデータ分析の専門知識がないケースも少なくありません。この課題を乗り越えるための解決策は、以下のとおりです。

(1)解決策:ノーコード・ローコードツールや、直感的な操作が可能なBIツールから始めることを提案する

(2)解決策:外部の専門家やコンサルタントを活用する方法もある

(3)解決策:部門内での勉強会や研修を通じて、ITリテラシーを向上させる。

専門的な知識がなくても、視覚的にデータを操作できるBIツールやシンプルなデータ入力だけで分析が可能なツールから始めましょう。また、法務に特化したITコンサルタントに相談することで、自社の課題に合った解決策を効率的に見つけられます。

課題2:データの収集・整理が大変で進まない

「そもそも、どこから手をつけていいか分からない」「手作業でのデータ入力が多すぎて、現実的ではない」と感じることもあるでしょう。そういった課題を乗り越えるための解決策は以下のとおりです。

(1)解決策:一つの業務に絞り、スモールスタートで始めることを推奨する

(2)解決策:既存のシステム(CMSなど)のデータを活用し、段階的に進める

(3)解決策:RPAを活用し、定型的なデータ入力作業を自動化する

いきなりすべての業務のデータ化を目指すのではなく、まずは「契約審査」や「問い合わせ対応」など、特定の業務に絞ってデータ収集を始めてみましょう。また、既存の契約管理システムや電子契約サービスに蓄積されているデータを活用すれば、手入力の手間を大幅に削減できます。

課題3:他部署の協力が得られず、データが集まらない

法務部門の業務には他部署との連携が不可欠です。データ収集・活用となると、協力が得られない場合があります。そのため、次のような解決策を実施しましょう。

(1)解決策:データ活用のメリットを具体的な数字で示し、協力する意義を他部署に伝える

(2)解決策:全社的なDX推進の一環として、経営層を巻き込む

(3)解決策:データ共有のルールやプロセスを明確に定め、部門間の連携を円滑にする

「他部署がデータを提供することで、契約締結までの時間が○日短縮できる」といった具体的なメリットを提示し、協力の動機付けになります。また、経営層を巻き込んだうえで、全社的なDX推進の一環として位置づければ、各部署が協力せざるを得ない状況を作り出すことが重要です。

まとめ:法務部門の未来はデータ活用にかかっている

本記事では、法務データ活用の具体的な始め方から成功事例、導入を阻む壁の乗り越え方までを解説しました。データ活用は、業務効率化だけでなく、リスク低減や経営貢献にもつながることを再確認しましょう。

データ活用は、属人的な経験や勘に頼りがちだった法務部門を、客観的なデータに基づいた戦略的な意思決定ができる組織へと変革させる強力なツールです。法務部門の未来は、データ活用にかかっています。

まずは小さな一歩から、データ活用を始めてみましょう。