法務コラム

契約書のデータベース化の重要性を徹底解説

投稿日:2025.10.03

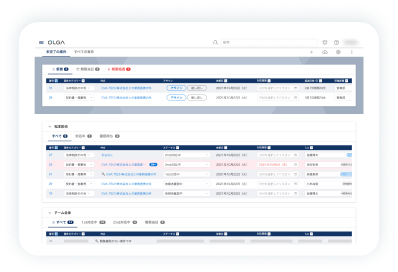

契約書管理においてデータベース活用は、業務の効率化と法的リスクの低減に不可欠です。しかし、多くの企業では契約書が個人PCや共有フォルダに分散しており、管理が非効率になっている現状があります。

本記事では、契約書管理を効率化するための「データベース化」の基本概念から、具体的なメリットについて解説します。契約書データベース化の必要性を感じている法務担当者の方々は業務の改善に役立ててみましょう。

目次

なぜ今、契約書のデータベース化が必要なのか?

多くの企業で、契約書管理は依然として特定の担当者に依存した属人的な業務になっています。紙の契約書や電子データがバラバラに管理されているため、必要な情報がすぐに見つからず、業務効率が低下したり、重大な契約更新の抜け漏れが発生したりするリスクがあります。

こうした課題を解決する手段として、契約書のデータベース化が役立ちます。この章では、契約書管理における課題を掘り下げ、データベース化の定義と目的について解説します。

契約書管理における課題

多くの企業が直面する契約書管理の具体的な課題には、次のような項目があります。

| 課題 | 具体的な状況 |

| 契約書の散在 | ・紙の契約書がキャビネットや倉庫に保管されている

・電子データが個人のPCや共有フォルダに分散している |

| 業務の非効率 | ・必要な契約書を探すのに時間がかかる

・リモートワーク環境で紙の契約書にアクセスできない |

| 管理の属人化 | ・契約書の管理や更新期限の把握が特定の担当者に依存している

・担当者の退職や異動時に、情報が失われるリスクがある |

| コンプライアンスリスク | ・契約更新の抜け漏れが発生し、企業にとって不利な契約が自動更新される

・契約内容の変更履歴が不明確で、改ざんのリスクがある |

課題を根本的に解決するには、アナログな管理方法から脱却し、デジタルなアプローチへと移行することが不可欠です。

契約書のデータベース化とは?その定義と目的

契約書のデータベース化とは、企業が保有するすべての契約書を、検索や管理がしやすいように体系的に整理されたデジタルデータとして、システムに集約することを意味します。ファイルをスキャンして保存するだけでなく、契約情報にメタデータ(取引先名、締結日、更新日など)を付与し、必要な情報をすぐに取り出せるようにします。

主な目的は、契約書管理の効率化とリスク低減です。契約書のデータベース化によって、情報の一元管理が可能となるため、業務の属人化を防ぎ、コンプライアンスを強化することにつながるでしょう。

データベース化の最終的なゴールは「企業の資産である契約情報を安全・有効に活用できる基盤を築くこと」です。

【徹底解説】契約書データベース化がもたらす4つのメリット

契約書をデータベース化することで、単なるデータ整理にとどまらず、業務効率の向上やリスク低減など、さまざまなメリットが得られます。

業務効率の飛躍的な向上

契約書を紙や個人のPCで管理している場合は、必要な書類を探すだけで多くの時間がかかってしまいます。たとえば、部署をまたいだ契約書の確認は、担当者への問い合わせや物理的な移動が必要になるため、特に非効率になりやすいです。

しかし、契約書をデータベース化すれば、すべての契約書がシステムに集約されます。キーワード検索や取引先名での絞り込みなど、多様な条件で目的の契約書を瞬時に見つけられます。そのため、書類を探す手間が大幅に削減でき、従業員はより価値のある業務に時間を割くことができるようになります。

契約更新の抜け漏れを防ぐ、リスクマネジメントの強化

契約の更新期限管理は、企業のコンプライアンスやビジネスリスクに直結する重要な業務です。更新忘れによって契約が自動更新されたり、逆に失効してしまったりした場合は、大きな損失につながるリスクがあります。

データベース化されたシステムでは、契約ごとに更新日や満了日を登録し、事前に設定したタイミングで自動的に通知を送ることも可能です。人為的なミスや管理の属人化を防ぎ、常に最新の契約情報を正確に把握できるようになるでしょう。

また、契約更新の適切なタイミングを見逃さなくなるため、ビジネス上のリスクを未然に防げます。

コスト削減と物理的スペースの有効活用

紙の契約書は、キャビネットや専用倉庫の賃料、管理のための人件費など、様々なコストを生み出します。そのため、契約書が増えれば増えるほど、費用は増大するといえるでしょう。

しかし、契約書をデータベース化してペーパーレス管理に移行すれば、物理的な保管スペースが不要になり、賃料や維持費などの固定費を削減できます。

迅速な意思決定と情報共有の実現

契約書は、取引条件やビジネス上の重要な情報が詰まった経営資産です。しかし、必要なときに情報が手に入らなければ、意思決定の遅れや誤った判断につながる可能性があります。

契約書がデータベース化されていれば、必要な情報をいつでも、どこからでも閲覧できます。経営層や各部門の担当者が最新の契約内容をリアルタイムで把握できるため、迅速かつ正確な意思決定が可能になります。

部門をまたぐ連携も円滑になり、ビジネスのスピードを向上させることも可能です。

契約書のデータベース化で失敗しないための5つの実践ポイント

契約書管理のデータベース化は、業務効率とリスク管理を飛躍的に向上させる手段の1つです。しかし、導入にはいくつかの課題が伴います。

ここでは、契約書データベース化に失敗しないための5つの実践ポイントについてみていきましょう。

データベース化を始める前に目的を明確にする

契約書をデータベース化する際は、目的を明確化しましょう。たとえば、「検索時間を短縮したい」「更新漏れを防ぎたい」といった具体的な目標の設定が重要です。

しかし、導入にかかる初期コストや時間を考えると、すべての契約書を一気にデジタル化するのは非現実的だといえます。そのため、データベース化は、件数の多い文書や直近の契約書から始めるといったスモールスタートで進めることを念頭におきましょう。

契約書をデータ化する具体的な方法とツール

契約書のデータ化では、情報漏洩や不正アクセスといったセキュリティリスクへの対策が不可欠です。デメリットを避けるためには、セキュリティ機能が充実したツールを選定することが重要です。

また、既存の膨大な契約書を効率的にデータ化するには、スキャンした文書からAIが自動で情報を読み取るAI-OCR(光学文字認識)機能を活用しましょう。手作業による入力時間を大幅に削減可能です。

データ管理のルール作りを行う

システムを導入した場合であっても、運用が形骸化したり、社員が新しいフローを守らなかったりすれば、データが再び散在する可能性があります。加えて、新しい業務フローに対する、社員の適応も課題となることが予想されます。

そのため、新規契約書の登録手順や命名規則、更新情報の入力方法などをマニュアル化し、全担当者が徹底して遵守する運用が重要です。システムのメリットを活かすためにもルール作りから徹底しましょう。

過去の契約データを分析する

契約書をデータベース化する目的は、情報整理だけではありません。データ管理のルールが定着し、有効期限の自動通知機能や過去の契約データを分析する機能を活用すれば、法務リスクの管理を強化できます。

たとえば、自社に不利な条項が多い契約を特定し、将来の交渉に活かすことも可能です。

データベース化の成功事例から学ぶ

自社の課題解決には、他社の成功事例から学ぶことも効果的です。たとえば、以下のような項目をチェックしてみましょう。

(1)どのような規模や業種なのか

(2)どのよう課題が発生していたのか

(3)どのツールを使い、どんな運用ルールで成功したのか

自社の計画をより具体的にイメージでき、失敗のリスクを大幅に減らせます。

電子帳簿保存法とスキャナ保存の注意点

契約書をデータ化して紙の原本を廃棄する場合、日本の電子帳簿保存法(電帳法)の要件を満たす必要があります。特に紙の契約書をスキャンして保存する「スキャナ保存」の要件は厳格です。

法律上の有効性を保つために、以下の点に注意が必要です。

| ・真実性の確保: タイムスタンプの付与、改ざん防止機能、適正事務処理要件の遵守(社内規程の整備や定期的な検査など)が求められます。

・検索機能の確保: 取引先名、日付、金額などの主要な記録項目で検索できる機能が必要です。 |

また、紙の契約書原本を廃棄することで、民事裁判における証拠力が弱まる可能性についても留意すべきです。原本主義の原則から、重要な契約書については、法的なリスクと電帳法対応のバランスを考慮し、保管方法を慎重に検討する必要があります。

契約書管理の新しい常識!AIとクラウドがもたらす進化

契約書のデータベース化を効果的に実現し、そのメリットを最大限に引き出すためには、システム(ツール)の導入が不可欠です。この導入を検討する際、主要な選択肢として「契約書管理システム」と「CLM(契約ライフサイクルマネジメント)」の2種類が挙げられます。

どちらも契約書を扱うシステムという点では共通していますが、その目的と機能には大きな違いがあります。

まず、契約書管理システムは、締結済み契約書の保管や検索、共有に特化したシステムです。電子契約書やスキャンした紙の契約書を安全に一元管理し、必要なときにすぐにアクセスできるようにします。

一方、CLM(ContractLifecycleManagement)は、契約書のライフサイクル全体(作成や交渉、締結、更新、破棄など)を管理するシステムです。契約業務全体の効率化、プロセスの標準化、ガバナンス強化を目的としています。

システムの違いを把握したうえで、AIやクラウドがどういったメリットをデータベースにもたらすのかについてみていきましょう。

AI技術が変えるデータベース化のあり方

AI技術は、契約書のデータベース化を劇的に進化させています。AI-OCR機能は、スキャンされた紙の契約書から、取引先名や契約締結日などの情報を自動で読み取り、手入力の手間を削減可能です。

また、AIは契約書の内容を解析し、リスク条項や不備を自動で検出し、法務担当者のチェック業務を大幅に効率化できます。

クラウド管理が実現する新しい働き方

クラウド管理の最大のメリットは、場所を選ばない管理を実現できることです。インターネット環境があれば、オフィスや自宅などから、必要な契約書にアクセスできます。リモートワークや出張中の業務もスムーズに行えるでしょう。

また、物理的なサーバー管理が不要になります。システムベンダーがセキュリティ対策やメンテナンスを行うため、自社で専門のIT担当者を置く必要がありません。導入や運用にかかる負担が大幅に軽減できます。

電子契約書とデータベースのシームレスな連携

クラウド型契約書管理システムには、電子契約で締結された契約書をシステムに自動で取り込み、そのままデータベース化できるものもあります。紙の契約書をスキャンする手間がなく、契約締結から保管までの一連のプロセスを完全にデジタルで完結させることが可能です。

自動取り込みによって入力ミスや漏れを防ぎ、データの正確性を保つことにも役立つでしょう。

CLM(契約ライフサイクルマネジメント)の導入を検討しやすくなる

契約書管理はCLMがカバーする広範な業務の一部です。クラウドやAIといった技術を活用したデータベース管理の基盤が整うことで、文書の保管だけでなく、契約書の作成から破棄までのプロセスを統合的に管理するCLMの導入をスムーズに検討しやすくなります。

FAQ:契約書データベース化に関するよくある質問

ここでは、データベース化を検討する際によくある疑問にお答えします。導入前の不安や懸念を解消するための参考にしてください。

Q1. どのシステムを選べばいいか分かりません。

まずは、自社の契約書管理における具体的な課題を洗い出すことが重要です。そのうえで、費用対効果を考慮し、検索機能や更新通知、電子契約連携など、本当に必要な機能を明確にしましょう。いくつかのツールの無料トライアルを試し、実際の使い勝手や操作性を比較検討することを推奨します。

Q2. セキュリティが心配です。どうすればいいですか?

契約書は企業の重要情報であり、セキュリティは最も重要な要素の1つです。システムを選定する際は、ベンダーがどのようなセキュリティ対策を講じているかを確認しましょう。データの暗号化やアクセス権限の細かな設定、定期的なバックアップ体制などが備わっているかを確認することが大切です。

Q3. 導入後、社員が使いこなせるか不安です。

新しいシステムを導入しても、社員が使いこなせなければ効果は限定的です。導入前に社員向けの研修やマニュアルを作成することが有効です。また、直感的に操作できるユーザーインターフェースを備えたシステムを選ぶことも社員の適応につながります。

Q4. 紙の契約書は今後どうすればいいですか?

すべての紙の契約書を一度にデータ化するのは、時間と手間のかかる作業です。そのため、直近で更新がある契約書や重要な契約書から優先的にスキャンし、データ化してみましょう。ただし、紙の原本を廃棄する際は、電子帳簿保存法の要件を満たしているか、また民事訴訟上の証拠力低下のリスクがないかを慎重に検討する必要があります。契約書のスキャン代行サービスを利用するのも1つの方法です。

まとめ

現代の法務部門が直面する課題は、紙や個人のファイルに分散した契約書管理が原因です。業務の非効率化や管理の属人化、コンプライアンスリスクといった問題は、企業の成長を阻害する可能性があります。

課題を解決する方法の1つとして、契約書のデータベース化があります。単に文書をデジタル化するだけでなく、AIやクラウド技術を活用して情報を一元管理し、業務プロセス全体を効率化する新しいアプローチだといえるでしょう。

契約書のデータベース化は、業務効率の向上やリスク低減、コスト削減を実現する戦略的な取り組みです。法務部門は書類を探す手間から解放され、より生産的な業務に集中できるようになるでしょう。