法務コラム

法務業務のAI活用術!プロンプト設計やツール導入時に注意すべきポイントを解説

投稿日:2025.12.24

法務業務では、改正法や社内からの相談への対応に加えて、大量の文書の管理や情報の分析が求められます。

こうした法務部の負担を軽減し、リスク管理を強化する強力なパートナーとして注目されているのが「法務AI」です。近年、AIは契約書チェックや判例検索、コンプライアンス対応といった幅広い実務に着実に入り込み、欠かせない存在になりつつあります。

この記事では、法務業務におけるAI活用の全体像から、汎用生成AIと専用ツールの使い分け、導入時の注意点まで解説していきます。

目次

法務領域でのAI活用が注目される背景

法務領域でAIの活用が急速に進んでいる背景には、社会的な要請とAI技術の進化という二つの大きな流れがあります。

人手不足などの社会的な要請

政府や企業によるDX(デジタルトランスフォーメーション)推進の流れが強まり、業務のデジタル化は全社的な課題になっています。法務部門も例外ではなく、従来は紙や人の手に頼っていた作業を効率化する必要に迫られています。さらに、専門的な法務人材の不足や働き方改革への対応も相まって、少人数で多様な案件を処理できる仕組みが強く求められるようになりました。

AI技術の飛躍的進化と周辺技術の発達

法務AIを支える技術の発達も大きな追い風です。特に大規模言語モデル(LLM)の発展により、自然言語処理の精度が飛躍的に向上しており、契約条項や法律文書をAIが高度に解析できるようになりました。

加えて、OCR技術の向上で紙やスキャン文書のデータ化が容易になり、電子署名の普及によって契約書の電子化も加速しています。こうした基盤技術が整ったことで、AIを実務に活かせる環境が飛躍的に広がりました。

これらの要素が相まって、AIは法務部門にとって「将来の選択肢」ではなく「今すぐ取り入れるべき現実的な手段」として位置づけられるようになりました。

法務でのAI活用が広がっている代表的なシーン

ここからは、実務での活用が広がっている代表的なシーンを見ていきましょう。

契約書レビュー

契約書の誤記や条文の抜け漏れ、リスクの潜在箇所をAIが自動で検出します。人の目で見落としがちな細部までカバーでき、レビューのスピードと精度が大幅に向上します。特に大量の契約書を扱う企業では、顕著な時間削減効果が期待できます。

関連記事:AIで変わるリーガルチェック!契約書レビューサービスを選ぶポイントとは?

リーガルリサーチ

判例や法令の検索をAIが効率化します。従来は時間をかけて調べていた大量の情報を短時間で抽出でき、関連性の高い資料を提示してくれるため、調査業務の生産性が向上します。

関連記事:リーガルリサーチとは?基本手順と国内の主要サービスを紹介

コンプライアンス・リスク管理

社内規程や法令遵守のチェックを自動化し、不正の兆候や潜在的なリスクを検知します。内部統制の強化につながるだけでなく、リスクマネジメントの観点からもその導入価値は大きいといえます。

ナレッジ共有・FAQ対応

社内から寄せられる定型的な法務相談に対し、AIチャットボットが一次回答を自動で行うケースも増えています。担当者はより高度な業務に集中でき、教育・研修用のナレッジ共有にも効果を発揮します。

関連記事:法務のノウハウを共有するナレッジ管理とは?導入手順を解説

法務AIの活用は「2つのアプローチ」に分かれる

法務領域でAI活用が進むにつれ、「法務AI」という言葉が広く使われるようになりました。ただ実際には、AIの取り入れ方には大きく2つの方向性があります。

一つはChatGPTやGeminiといった汎用生成AIを活用するアプローチ、もう一つはAIを組み込んだリーガルテックツールを活用するアプローチです。

汎用生成AIを活用するアプローチ

汎用生成AIは、既存の業務プロセスに合わせて柔軟に使い方を設計できる点が魅力です。法務の現場でも、条文の要約や言い換え、論点整理の壁打ちなど、思考を補助する用途で活用されるケースが増えています。

一方で、汎用生成AIは法務業務に特化して設計されているわけではありません。自社固有の契約慣行や過去の判断、リスク許容度といった文脈を前提にしたアウトプットは、単純に使うだけでは得られにくく、実務で活かすには工夫が必要になります。

AIを組み込んだリーガルテックを活用するアプローチ

もう一つが、AI契約書レビュー、契約管理システム、AIチャットボットなど、法務業務に最適化されたAIを組み込んだリーガルテックツールを活用する方法です。

これらのツールは、業務フローや情報蓄積のベストプラクティスを前提に設計されており、プロダクトの中でAIが機能する点が特長です。

AIの特性を深く理解したり、細かく調整したりしなくても、法務業務を仕組みとして支えられるため、AI活用の設計にハードルを感じる場合には、こちらのアプローチがより現実的な選択肢になります。

汎用生成AIを法務で使う際の注意点

社内で汎用生成AIの利用が広がり、コストを抑えて導入できる点は大きな魅力です。一方で、法務のように専門性と正確性が強く求められる領域では、特有のリスクや限界を理解したうえで活用しなければなりません。

ハルシネーションのリスクがある

汎用生成AIにおける最大の点は注意点は、事実に基づかない回答を生成する「ハルシネーション」です。

AIは学習データの統計的な確率に基づいて文章を生成するため、実在しない条文や誤った法律解釈であっても、あたかも正しいかのように提示することがあります。

法務業務では、このような「もっともらしい誤り」をそのまま受け入れることが、重大なリーガルリスクにつながりかねません。

内容の正確性や根拠が求められる場面では、AIの出力を前提に判断を進めること自体が危険になり得る点を、常に意識しておく必要があります。

業務で活用できるアウトプット水準にならない

もう一つの課題は、汎用生成AIのアウトプットが、実務でそのまま使える水準に達しないケースが多いことです。

一見すると整理された回答に見えても、前提条件が曖昧だったり、自社の契約方針やリスク許容度が反映されていなかったりと、結果的に人が大きく修正する必要が生じます。

特に法務業務では、契約類型や取引背景によって判断が大きく変わるため、一般論ベースの回答では不十分な場面が少なくありません。

結果として、AIが生成したドラフトを人が大幅に手直しすることになり、「使えなくはないが、結局手間が減らない」と感じてしまうケースも多く見られます。

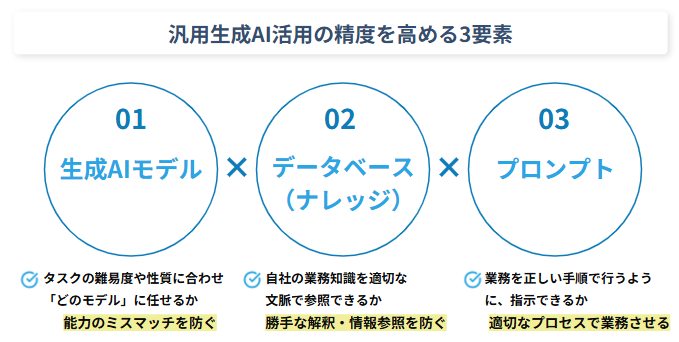

法務における汎用生成AI活用の精度を高める3要素

汎用生成AI特有の課題を克服し、実務で使えるレベルまで精度を引き上げるには、「生成AIモデル」「データベース(ナレッジ)」「プロンプト」の3要素の最適化が鍵となります。

生成AIモデル

生成AIには、文章生成を重視するモデル、要約や整理に強いモデル、推論を得意とするモデルなど、さまざまな特性があります。

法務用途では、単に自然な文章を生成できるかどうかよりも、指示内容を正確に読み取り、論点を整理できるかが重要になります。

ただし、各モデルは日進月歩で進化しており、企業によってはセキュリティやガバナンスの観点から利用できるモデルが限定されているケースも少なくありません。そのため、「どのモデルが一番優れているか」を追い求めるよりも、自社で利用可能なモデルの特性(得意・不得意)を理解し、用途に合わせて使い分けるという視点が現実的です。

データベース(ナレッジ)

アウトプットの質を大きく左右するのが、AIに参照させるデータベース、つまりナレッジの質と量です。外部知識だけを前提としたAIは、どうしても一般論ベースの回答にとどまってしまいます。

参照させるべき情報の例:

- 自社の契約書のひな形

- 過去の修正履歴や、譲歩可能な落としどころ(プレイブック)

- 社内独自の規程、ガイドライン、過去の法務相談ログ

プロンプト

プロンプトとはAIへの指示文です。法務実務では「この条項を確認して」といった曖昧な指示では不十分です。

役割、背景、確認すべき観点、出力フォーマットを明確に定義し、AIの思考プロセスをある程度固定する必要があります。

精度を高める工夫:

- 一つの大きな業務を「小さなタスク」に分解して指示する

- 「〜という視点でチェックして」と、暗黙知を具体的な評価基準として言語化する

- 参照すべきデータの範囲を限定し、AIの迷いを減らす

プロンプト例

これまでに挙げた要素を踏まえ、ナレッジベースを活用して業務委託契約書をレビューするためのプロンプト例を紹介します。

※あらかじめ自社の契約書ひな形などをナレッジベースとして読み込ませている前提です。

| あなたは経験豊富な企業法務の専門家です。以下のナレッジベース(受託者有利 の業務委託契約書雛形)を基準として、レビュー対象の契約書を分析してくださ い。【ナレッジベース】 アップロードされたナレッジベースの受託者有利の業務委託契約書を分析してく ださい。 【レビュー対象契約書】 【レビュー指示】 **1. 条項ごとの比較分析** **2. リスク評価** **3. 修正提案** **4. 出力形式** **5. 重点チェック項目** |

AIリーガルテックツールを導入する際に注意すべきポイント

AI機能を備えたリーガルテックツールは法務部門の業務効率化に大きな効果をもたらしますが、導入すれば自動的に成果が出るわけではありません。ツール選定の段階から押さえておくべき注意点を理解しておくことで、失敗のリスクを減らし、長期的に活用できる体制を築けます。

機能追加や改善のスピード

AI技術は進化が速いため、導入時のスペックだけでなく、アップデートのスピード感は重視すべきポイントとなります。ユーザーの要望を取り入れながら新機能を定期的にリリースしてくれるベンダーであれば、長期的に活用の幅が広がっていくことが期待できます。

情報セキュリティとプライバシー

契約書や内部規程など、機密情報を扱う以上はセキュリティ対策が不可欠です。特にクラウド型を利用する場合、提供元がどのようなセキュリティ対策を講じているか(ISO27001などの認証取得状況、データの暗号化、アクセス管理など)を事前に確認する必要があります。

現場サイドの使いやすさ

法務部門が主導してAIツールを導入しても、実際には営業や管理部門など「法務に依頼する側」が日常的に利用するケースが多くなります。そのため、直感的に使えるUIや、依頼フォームの簡便さ、既存の社内システムとの連携といった“現場目線の使いやすさ”が欠けていると、利用が広がらず定着もしにくくなります。導入検討の際は、法務だけでなく現場ユーザーにとっての利便性も必ず確認しておく必要があります。

社内の既存フローとの整合性

自社の承認プロセスやワークフローに合わないツールは、現場に定着しにくく逆に負担となります。導入前に自社の実務フローを整理し、どのように組み込むかを明確にしておくことが大切です。

導入後のサポート体制

ツールは導入して終わりではなく、定着させるまでの支援が重要です。初期設定やトレーニングの有無、専任サポート窓口の対応力、運用後の改善提案など、ベンダーのサポート体制を確認しておくことで安心して利用を続けられます。

AIレビューツールと弁護士法の規定

AIレビューツールは弁護士法第72条に規定されている非弁行為にあたるのではないか、という議論があります。しかし、法務省が2023年に発表したガイドラインによって、この問題には一定の決着がついています。

ガイドラインでは、以下のいずれか一つでも該当しない場合は、弁護士法第72条の違反にはならないとの見解が記載されています。

| ・「報酬を得る目的」であること

・「訴訟事件…その他一般の法律事件」に関する業務であること ・「鑑定…その他の法律事務を取り扱うこと」 |

また、上記の3項目をすべて満たす場合でも、弁護士が補助的にサービスを利用する場合は違反に当たらないとされています。

この指針に基づき、国内の主要なリーガルテックベンダーが提供するAIレビューサービスは、非弁行為に該当する可能性は低いと考えられます。

参考:

AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第 72 条との関係について(法務省)

法務AIツールの導入を成功させる4ステップ

AIツールは導入すれば自動的に効果が出るものではありません。適切な課題設定を行い、自社の課題に最適なソリューションの選定や戦略的な運用設計まで段階的に進めるからこそ、成果につながります。ここでは、導入を成功させるためにおさえておきたい4つのステップを整理します。

ステップ1:現状課題の洗い出し

まず着手すべきは、既存の法務業務の丁寧な棚卸しを行い、ボトルネックを可視化することです。契約書レビューに時間がかかっているのか、現場サイドとのコミュニケーションが膨大なのか、あるいはナレッジ共有の仕組みが不十分なのか。課題を具体的に把握して初めて「どの領域からAIを導入すべきか」が見えてきます。

ステップ2:ツールの比較検討

次に複数の候補を比較します。精度やコストはもちろん、セキュリティ基準、法改正への追随力、機能追加のスピード、導入後のサポート体制など、多角的に評価することが欠かせません。また、自社と同規模・同業種での導入事例を調べておくと、現実的な効果をイメージしやすくなります。

ステップ3:パイロット導入・トライアル

本格導入の前に、限定的な範囲で試験運用を行います。実際に現場で使ってみることで、期待どおりの成果が出るか、ユーザーにとって使いやすいか、ワークフローに無理なく組み込めるかを検証できます。

ステップ4:本格運用と社内教育

パイロット導入で得られた知見を踏まえ、全社的に展開します。その際に重要なのが教育です。利用者が機能を理解して正しく活用できるように、研修やマニュアルを整備し、ナレッジ共有の仕組みをつくる必要があります。導入後も運用状況を定期的にレビューし、改善を重ねていくことで効果が持続します。

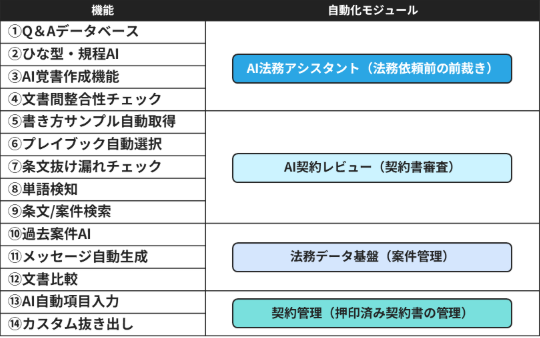

法務オートメーション「OLGA」は法務業務のAI活用を強力にサポートします

法務オートメーション「OLGA」は法務案件に関する業務フローが進む中で必要となる様々なツールを自動で一元化できる仕組みを提供します。

法務依頼の前裁きから契約締結後の管理まで、さまざまな領域でAI技術を活用しており、業務効率の大幅な改善を実現します。

【OLGAが提供するAI機能群】

日々の業務の延長線上で自然と使い続けられる直感的な操作性や、シンプルで負担の少ない入力設計も強みとしています。ツールを定着させること自体が「仕組み化」に直結するため、業務改善と人材定着の両立を目指す法務部門にとって、心強い味方になります。

法務AIは「効率化とリスク管理」の両立に欠かせない

これからの法務部門に求められるのは、定型的な業務は適切にAIに任せ、人はより高度な戦略的業務に注力するという発想です。AIと人が役割を分担し、それぞれの強みを最大化することが「効率化とリスク管理の両立」につながります。

最適なAIソリューションを見つけるためには、まず「どのような課題を解決したいか」を明確にすることから始まります。ぜひデモや資料請求を通じて、具体的な解決策を探してみてはいかがでしょうか。