法務コラム

法務の現場で選ばれている受付ツール6選 OLGAとの違いを比較!

投稿日:2023.01.16

法務の現場では、相談の受付段階の情報の充実ぶりや、その後の管理のしやすさは非常に重要です。本記事では、事業部門等の他部門から、法務案件を受け付けて管理するためのツールについてご紹介します。

普段のコミュニケーションに使用しているメールやチャットツールでそのまま受け付ける場合もあれば、ワークフローツールなどで法務審査の先の稟議申請などと一気通貫を狙って対応するケースもあります。

どのツールも、一定の役割を果たすでしょう。

しかし、実際の法務の現場では、ステータス管理の手間、やりとりとファイルの分散、過去案件の検索がしづらさなど、法務特有の課題が解決されていないままの状態が多く見られます。

記事の後半では、6つのツールと、先に挙げた課題を解決する、法務オートメーション「OLGA」との違いを比較します。この記事を読むことで、現在のやり方を見直し、次のステップである法務専用ツール導入の可能性を探る道筋が見えてくるはずです。

6つのツールの利用方法とメリット・デメリット

法務案件の受付管理の現場では、実に様々なツールが用いられています。100社以上の企業にヒアリングした結果、法務案件の受付管理のためのツールは、以下の6つのカテゴリに分類されていることが分かりました。

- メール(Outlook、Gmail等)

- チャット(Slack、Teams等)

- プロジェクト管理ツール(Backlog、Jira、Kintone等)

- ワークフローツール(intra-mart、バクラク等)

- 社内システム(内製システム、Sharepoint等)

- フォーム(Microsoft Forms、Googleフォーム等)

まずは、それぞれのツールごとの受付管理の方法について、受付方法、担当者の割り振り、やりとりの方法、ファイルの保管方法、について見ていきます。

メール(Outlook、Gmail等)

- 受付方法: 各担当者や相談用メーリングリストにメールを送信してもらい、Excelなどに記録します。

- 割り振り: 法務部内のメールで会話し、Excelなどに担当者を記録します。

- やりとり: 受け付けたメールのスレッドでそのまま会話します。

- ファイル: ドライブや個人のフォルダに保管します。

チャット(Slack、Teams、チャットワーク等)

- 受付方法: 専用チャンネルで特定のメンション先へ相談を上げてもらい、Excelなどに記録します。

- 割り振り: スレッド内で割り振りを行い、Excelに担当者を記録します。

- やりとり: スレッド内で会話します。

- ファイル: ドライブや個人のフォルダに保管します(このとき、スレッド上にもファイルは残ります)。

プロジェクト管理ツール(Backlog、Jira、Notion、Kintone等)

- 受付方法: ログインし、相談のためのプロジェクト(タスク)を立ち上げます。

- 割り振り: プロジェクト(タスク)内で法務側が担当者を設定します。

- やりとり: プロジェクト(タスク)内のコメント機能でやりとりします。

- ファイル: プロジェクト(タスク)上に保管します。

ワークフローツール(intra-mart、アジャイルワークス、ジョブカン、バクラク等)

- 受付方法: ワークフローの受付機能を利用します。

- 割り振り: ワークフロー内で法務側が担当者を設定します。

- やりとり: 別途メールやチャットなどで行います。

- ファイル: 最終成果物など必要なもののみを保存、回覧します。

- 受付方法: 依頼者が専用のフォーム機能を使うか、タスクを立ち上げます。

- 割り振り: システム内で法務側が設定します。

- やりとり: 別途メールやチャットで行うか、システム内のコメント機能を使います。

- ファイル: システムに保管できる場合はシステム、不可の場合はドライブや個人のフォルダに保管します。

フォーム(Microsoft Forms、Googleフォーム等)

- 受付方法: フォームで受け付け、自動的に台帳に書き出して管理します。

- 割り振り: 台帳内で法務側が設定します。

- やりとり: 別途メールやチャットで行います。

- ファイル: 別途ドライブや個人のフォルダに保管します。

6つのツールとOLGAの比較

次に、上記でご紹介したツールと、法務の現場で選ばれている法務オートメーション「OLGA」を比較します。OLGAは、これらのツールのメリットを維持しつつ、デメリットを解消することが可能です。

OLGAとメールの比較

メールは、おそらく最も多くの企業で採用されている受付方法です。

誰でも使える点は非常に重要なポイントですが、一方で情報の不足が発生しやすかったり、管理自体はExcelや共有フォルダなど別のツールを用いる形になるため、手作業が発生しやすいツールと言えます。

| 項目 | メール | OLGA | |

| メリット | 操作感 | 普段から使い慣れている | 事業部はメールで法務部とやりとりが可能 |

| 利用者 | 全社員が利用可能 | 事業部はアカウント不要 | |

| デメリット | 管理工数 | Excel転記の工数が発生、漏れやミスも発生 | 依頼フォームの受付から案件台帳を自動作成、転記の手間は一切なし |

| 情報分散 | ファイルとやりとりが分散 | 各案件の専用ページに、ファイル、案件情報、やりとりが集約 |

OLGAとチャットの比較

チャットツールもメールと同様、全社で使うことが前提のため、誰でも使えて、かつメールよりもコミュニケーションが簡単にとれるツールです。

しかし、ライトな使い勝手がために、依頼が乱立してかえって見返しにくくなったり、ファイルの管理などにおいてはやはり共有ドライブなどを使わざるを得ません。

また、透明性がある一方で、秘匿性の高い相談などはDMなどが用いられることとなり、情報の属人化が発生することもあります。

| 項目 | チャット | OLGA | |

| メリット | 操作感 | 普段から使い慣れている | 事業部はSlack、Teamsで法務部とやりとりが可能 |

| 利用者 | 全社員が利用可能 | 事業部はアカウント不要 | |

| デメリット | 管理工数 | チャンネル内に依頼が乱立し、管理が煩雑に | 依頼内容をもとに案件ごとの専用ページが自動で作成され、情報が集約します |

| 情報分散 | ファイルとやりとりが分散 | 各案件の専用ページに、ファイル、案件情報、やりとりが集約 |

OLGAとプロジェクト管理ツールの比較

プロジェクト管理ツールは、そのプロジェクトに関わる情報が集約されやすいという点で、メールやチャットなどのコミュニケーションツールと違い、情報の集約性に優れます。

一方で、法務部、事業部双方でツールを正しく理解し、適切なルールのもとで情報を管理をする必要があるため少々難度が高いと言えます。

また、ファイル管理においては、法務特有のバージョン管理などが前提となっておらず、フォルダ構成やファイル名などで工夫をする必要があります。

| 項目 | プロジェクト管理ツール | OLGA | |

| メリット | 操作感 | 普段から使い慣れている | 事業部は使い慣れたメールやチャットツールで法務部とやりとりが可能 |

| 情報管理 | 情報の集約性が高い | 各案件の専用ページにファイル、案件情報、やりとりが集約 | |

| デメリット | 利用者 | 全社員がアカウントを持つことが前提になる | 事業部はアカウント不要、法務部がアカウントを持てば全社で利用が可能 |

| バージョン管理 | バージョン管理など法務特有の管理が前提になっていない | バージョン管理の他、Word編集後の自動バージョンアップ、ファイルの新旧比較など法務部向けの機能が充実 |

OLGAとワークフローツールの比較

ワークフローツールは、稟議申請などにも使われるため、基本的に全社員が利用できます。権限の整理などもでき、また受付時にはツール内の申請フォームなどが効果を発揮します。

一方、受付後のやりとりなどには向かず、別途メールやチャットなどで行われることが多いです。また、ファイルなどは最終版を格納することが前提のため、結果として情報が集約されにくいと言えるでしょう。

| 項目 | ワークフロー | OLGA | |

| メリット | 操作感 | 普段から使い慣れている | 事業部はアカウント不要、使い慣れたメールやチャットツールで法務部とやりとりが可能 |

| 受付情報 | 申請フォームなどをもとに依頼時から必要な情報を受け付けられる、チャット機能がなく、やりとりに向かない | カスタマイズ性豊富な依頼フォームで、案件対応に必要な情報の受付が可能 | |

| デメリット | やりとり | チャット機能がなく、やりとりに向かない | 案件ページ内のチャットゾーンで、ファイルなどの案件情報を見ながらやりとりが可能 |

| バージョン管理 | 最終版のみのアップロードが前提で、バージョン管理ができない | バージョン管理の他、Word編集後の自動バージョンアップ、ファイルの新旧比較など法務部向けの機能が充実 |

OLGAと社内システムの比較

社内システムは、比較的自由度が高く、作り方次第で法務部の求める受付管理の方法が実現しやすいと言えます。

一方で、カスタマイズには場合によっては高度な専門性が要求されるため、法務部ではなくシステム部などで管理されることが多く、運用のなかで変化を加える必要がある場合、管理している部署に依頼をする必要があります。

また、検索性はツールのもともとの仕様に依存するため、検索性が悪いことが多く、過去の案件情報などを見返すことの多い法務部にとって、ストレスとなる可能性があります。

| 項目 | 社内システム | OLGA | |

| メリット | 操作感 | 普段から使い慣れている | 事業部はアカウント不要、使い慣れたメールやチャットツールで法務部とやりとりが可能 |

| 情報管理 | 情報の集約性が高い | 各案件の専用ページに、ファイル、案件情報、やりとりが集約 | |

| デメリット | 環境設定 | 設定の変更が法務部だけで完結できない | 依頼フォームのカスタマイズや通知設定など、すべて法務部側で設定が可能 |

| 検索性 | 検索性が悪く、見返しがしづらい | 契約書ファイルの中身を含めた案件のあらゆる情報から絞り込み・キーワード検索が可能 |

OLGAとフォームの比較

フォームは比較的導入が簡単で、メールやチャットなどとも組み合わせることができるため、フロー変更の最初の一歩としては有効な手段となりえます。

しかし、依頼内容のコントロールやExcelとの連動による初期情報の管理には向いていますが、その後の管理は手作業が多く、案件情報はExcel、ファイル管理は共有フォルダ、やりとりはメール、といった具合に情報の集約には貢献できません。

| 項目 | フォーム | OLGA | |

| メリット | 受付情報 | 申請フォームなどをもとに依頼時から必要な情報を受け付けられる | カスタマイズ性豊富な依頼フォームで、案件対応に必要な情報の受付が可能 |

| 管理工数 | 表への自動転記により、抜け漏れが起きにくい | 依頼フォームの受付内容から案件の管理ページが自動で作成され、やりとりとステータスの連動により、タスクが明確化 | |

| デメリット | 情報分散 | ファイルややりとりが分散し、見返しがしづらい | 各案件の専用ページにファイル、案件情報、やりとりが集約 |

| 検索性 | 検索性が悪く、見返しがしづらい | 契約書ファイルの中身を含めた案件のあらゆる情報から絞り込み・キーワード検索が可能 |

現状のよく使われているツールについて解説をしてきました。現状のツールでもうまく使うと最低限の法務案件の受付管理が可能です。

しかしながら、デメリットは依然として存在しており、そのデメリットを解決できるのが、法務オートメーション「OLGA」です。

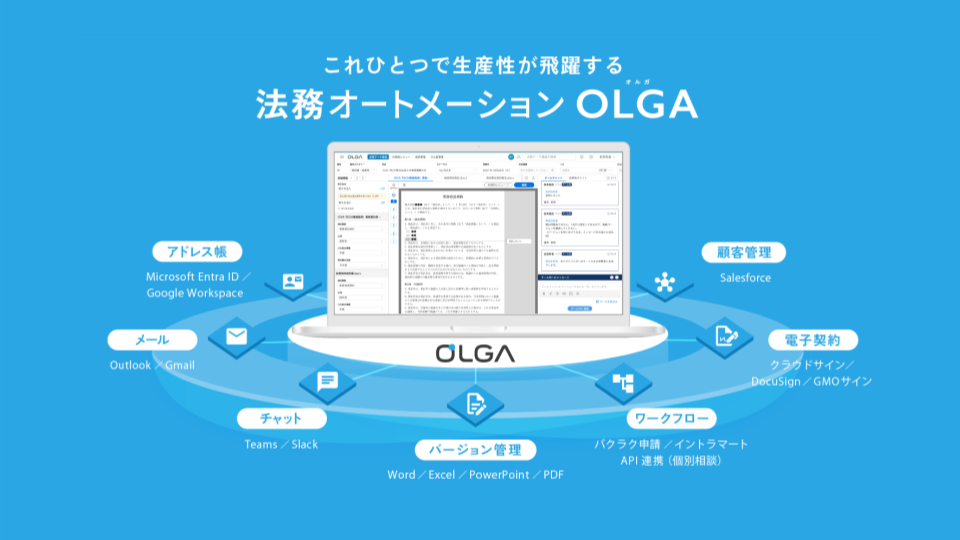

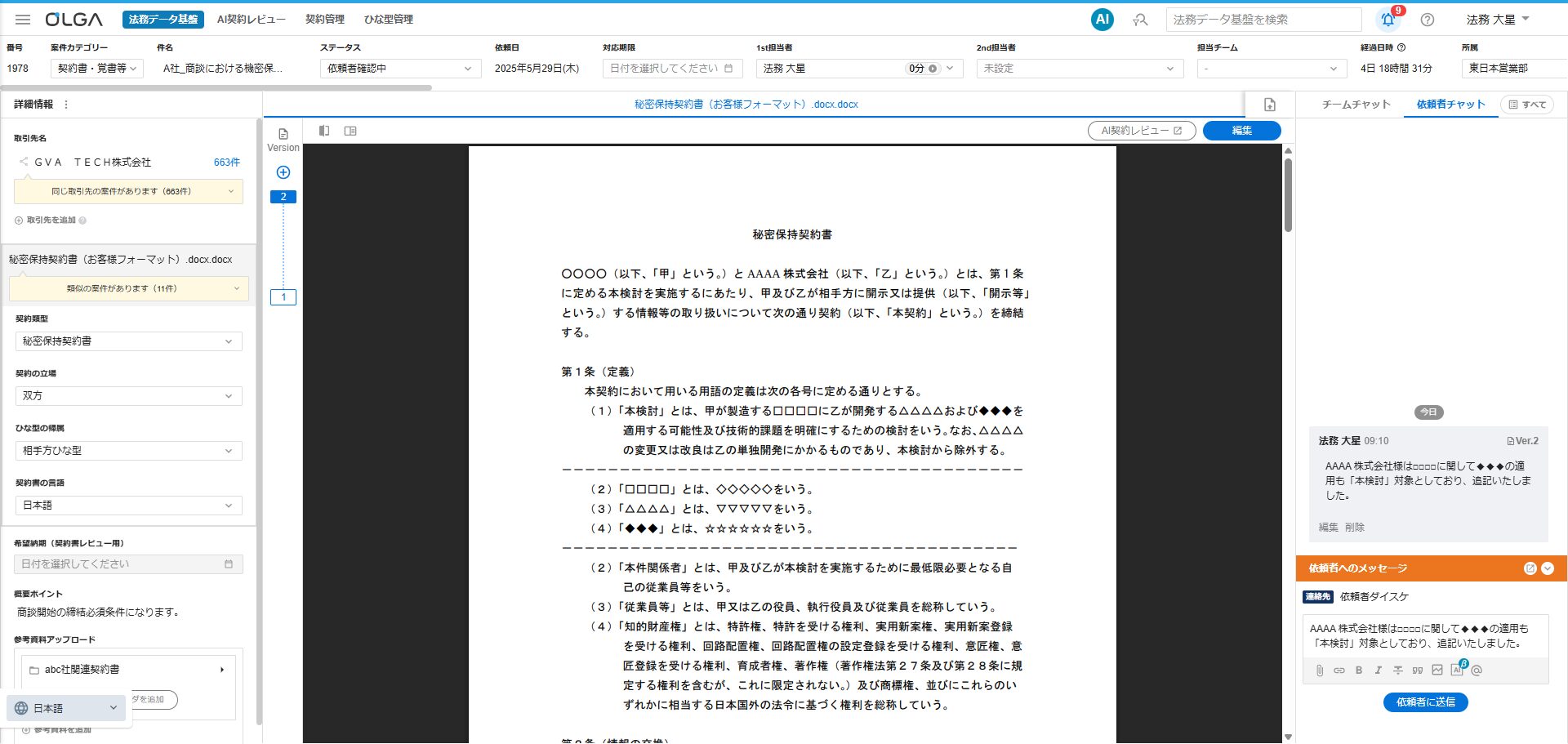

法務オートメーション「OLGA」の特徴

案件受付の一元化

依頼フォームにより依頼受付の方法を一元化できます。依頼フォームは法務部が自由にカスタマイズできるため、必要な情報を確実に収集できます。また、依頼事項が明確になることで、事業部側も依頼時に記載する内容に悩む必要がなくなります。

案件情報の一元化

依頼フォームから案件を受け付けると、案件ごとに専用の管理ページが作成されます。受け付けた案件情報やファイルがそのまま表示されるため、情報管理のための転記などが一切必要ありません。

チャットゾーンもページ内に存在するため、契約書などの案件情報を見ながら事業部や法務部内でやりとりすることができ、案件対応の中であらゆる情報が自動で整理されます。これは、後の見返しの際にも効果を発揮し、案件の管理ページさえ見つかれば、すべての情報が揃うため、複数の管理場所に検索をしにいく必要がありません。

事業部はアカウント不要

事業部はアカウント不要で依頼フォームから法務部へ相談することができます。

依頼フォームで依頼をしたあとは使い慣れたメールやチャット (Slack、Teams) で法務部とやりとりが可能となるため、事業部のフローの変更はOLGAの依頼フォームのみで、導入の際の負担も最小限になっています。

OLGAは、法務部門のナレッジマネジメントと案件受付管理を“事業部の業務プロセスを変更せずに” 実現します。法務担当者は日々の定型業務から解放され、より専門的で戦略的な業務に注力できるようになるでしょう。法務部門の生産性を飛躍的に向上させ、企業全体の法的リスクを低減し、コンプライアンス体制を強化します。

この機会に、OLGAの導入を検討し、法務業務のDXを推進しませんか?