法務コラム

変更契約・覚書で起きやすいトラブルとその対処法

投稿日:2025.07.25

契約内容の変更はビジネスにおいて日常的に発生するものですが、その際に「言った言わない」のトラブルに発展してしまうケースは少なくありません。口頭での合意やメールのやり取りだけでは、後々証拠が残らず、認識の齟齬が生じやすいのが原因です。

特に、契約金額や業務内容、納期といった重要な事項の変更は、双方にとって大きな影響を及ぼすため、曖昧なままにしておくと大きなリスクにつながります。口頭やメール並びにチャットツールでの手軽なやり取りは便利ですが、契約変更に関する重要な合意をそこで済ませてしまうと、後々「言った」「言わない」の水掛け論になりかねません。

とはいえ、毎回書面を作成するのは手間がかかる、と感じる方もいらっしゃるでしょう。しかし、変更契約や覚書をきちんと作成することは、将来的なトラブルを未然に防ぐための重要な手段です。

この記事では、変更契約・覚書を締結しなかった場合に起こりうるトラブル事例とその対処法、そして効率的に変更覚書を作成する手段をご紹介します。変更契約・覚書を適切に管理し、ビジネスを円滑に進めるために、ぜひ最後までお読みください。

目次

変更覚書を作成しなかったために発生したトラブル例

事例1:追加業務の口約束が仇に

建設会社A社は、長年の付き合いがあるクライアントB社から、オフィス改装工事の依頼を受けました。信頼関係も厚く、これまでも何度か仕事をしてきた仲でした。今回の改装工事も、詳細な打ち合わせを重ね、見積もりを提示、B社も快諾し、契約書を取り交わして工事が始まりました。

工事が順調に進んでいたある日のこと、B社の担当者からA社の現場監督に、「そういえば、この機会に会議室もついでに改装してほしいんだけど」と、軽い口調で追加の依頼がありました。A社の現場監督は、「分かりました、対応します」と快諾。長年の信頼関係もあり、B社の担当者の人柄もよく知っていたため、口約束だけで進めてしまうことに何の疑いも持ちませんでした。

しかし、工事が完了し、A社が会議室の改装費用を請求したところ、B社の経理担当者から「そんな依頼は聞いていない。契約書にも記載がない」と突っぱねられてしまったのです。B社の担当者に確認しても、「そんなことを言った覚えはない」と一点張り。口約束だけで正式な契約変更覚書を作成していなかったA社は、泣き寝入りする形で数十万円分の追加作業が未収となってしまいました。

教訓1:

追加業務や変更内容は、たとえ長年の信頼関係があっても、「書面」で残す必要があります。口約束は後々、大きなトラブルの火種になりかねません。

事例2:納期変更を口頭で合意→損害賠償請求へ

システム開発会社C社は、新たなクライアントD社と業務システムの開発契約を締結しました。開発期間は3ヶ月、納品後の保守運用までを含めた契約です。C社は、D社の要望に応えるべく、優秀なエンジニアを集め、プロジェクトチームを発足させました。

開発が中盤に差し掛かった頃、D社から「一部仕様を変更してほしい」という依頼がありました。C社は、仕様変更自体は問題なく対応できると判断しましたが、納期が1ヶ月程度遅れる可能性がありました。そこで、C社のプロジェクトマネージャーはD社の担当者に電話で連絡し、仕様変更と納期延長について説明しました。D社の担当者は、「それなら仕方ない。1ヶ月延ばしても大丈夫です」と口頭で合意しました。

ところが、納期後、D社は「納期遅延による損害」としてC社に500万円の損害賠償を請求してきたのです。C社は口頭で納期延長に合意したと主張しましたが、D社は「そのような合意はしていない」と主張。書面に残していなかったため、C社は裁判で敗訴し、500万円の損害賠償金を支払うことになってしまいました。

教訓2:

納期・仕様の変更はトラブルのもと。たとえ口頭で合意があっても、覚書などの文書化が不可欠です。特に、納期に関する変更は、損害賠償請求に繋がる可能性もあるため、絶対に書面で残すべきです。

事例3:担当者の交代で合意内容が不明に

広告代理店E社は、ある企業F社から大型イベントの運営を受託しました。F社の担当者とは何度も打ち合わせを重ね、イベントの内容やスケジュール、予算などを細かく決めていきました。途中、F社の要望でイベント内容を一部変更することもありましたが、その都度、E社の担当者とF社の担当者は口頭で合意し、変更内容に合わせて準備を進めていました。

しかし、イベント直前になって、F社の担当者が突然退職してしまったのです。後任の担当者は、イベント内容をよく把握しておらず、「当初の内容と違う」とE社にクレームを入れてきました。E社は、以前の担当者との口頭合意の内容を説明しましたが、後任の担当者は「聞いていない」の一点張り。

結局、F社は「イベントに不備があった」として一部費用の支払いを拒否。E社は交渉の材料がなく、泣き寝入りするしかありませんでした。イベントは大成功に終わったものの、E社は大きな損失を被ることになってしまいました。

教訓3:

人の記憶や口頭の合意は、担当者が変われば意味を失います。担当者の交代は、ビジネスにおいてよくあることです。担当者が変わっても合意内容がわかるように、書面による記録が不可欠です。

事例4:成果物の仕様変更が反映されずクレームに

デザイン会社G社は、ある企業H社から企業ロゴとブランドガイドラインの制作を受託しました。契約書には、ロゴのデザインコンセプトやガイドラインの具体的な内容が詳細に記載されていました。G社は、契約書に基づき、デザイン制作を進めていました。

しかし、制作途中でH社の担当者から「やっぱり和風テイストに変更したい」と依頼がありました。G社は、H社の意向を尊重し、和風テイストのデザイン案をいくつか提案。H社の担当者も「これでお願いします」と快諾し、G社は和風テイストのデザイン制作を進めました。しかし、この時、G社はH社との間で覚書を交わしていませんでした。

完成後、H社に成果物を提出したところ、H社の上層部から「こんなデザインは発注していない。契約書に記載されているデザインと違う」と拒否されてしまったのです。H社の担当者は「私がお願いした」と弁明しましたが、上層部は「契約書にないものは認められない」の一点張り。元の契約書の仕様に基づけばG社に非があると判断され、G社は再制作を無償で行う羽目になってしまいました。

教訓4:

仕様変更は、小さなことでも契約内容を変える重大な事項です。たとえクライアントの要望であっても、口頭合意だけで進めてはいけません。必ず覚書で明文化することが、自社を守るための重要な手段となります。

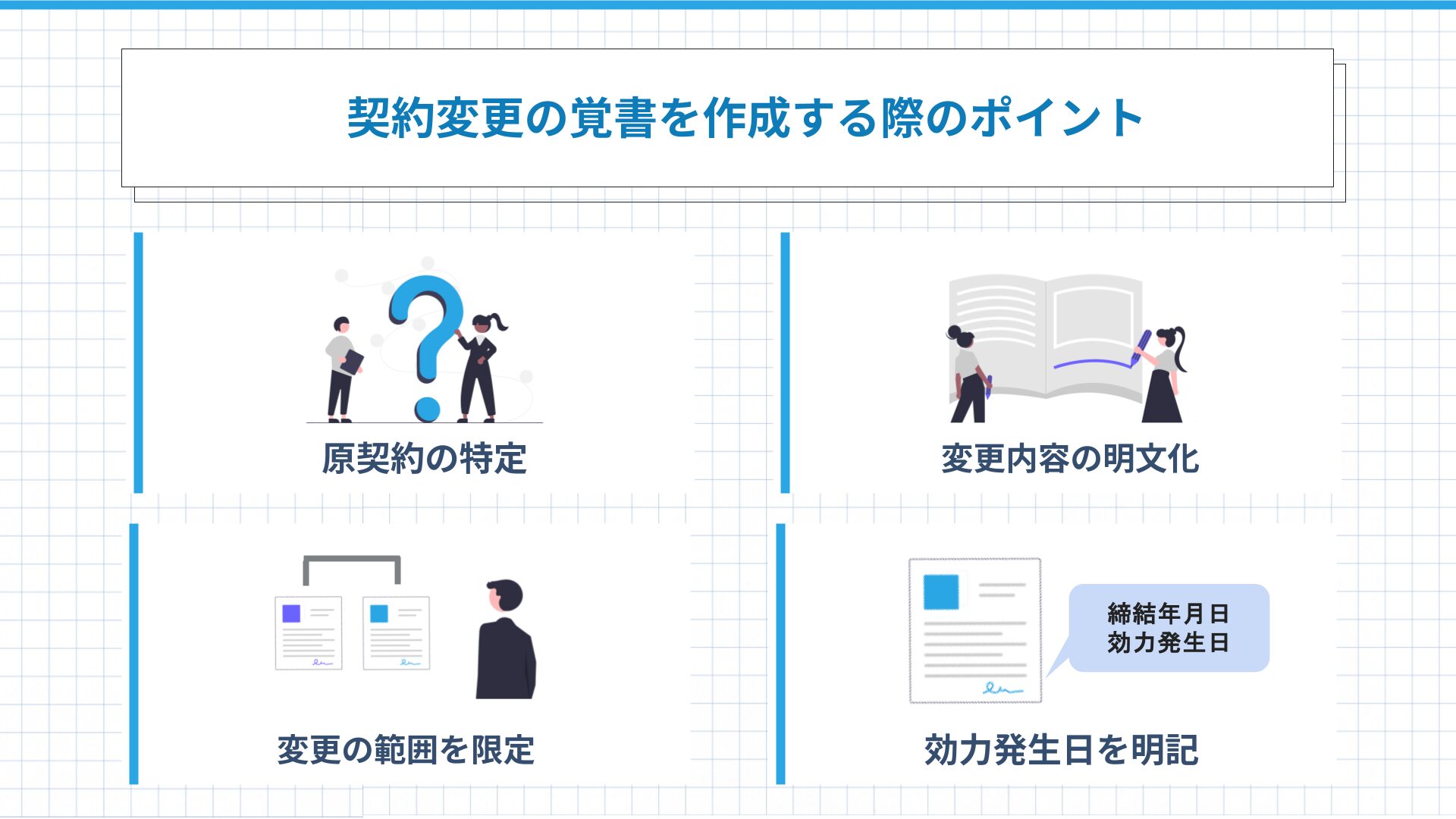

契約変更の覚書を作成する際のポイント

ここまでお読みいただいた各事例からお分かりのとおり、どのような取引先、内容であっても契約内容の変更に際しては必ず書面で合意内容を明文化する必要があります。

他方で、実際に変更覚書を作成するにあたっては、契約当事者相互のリスク回避の点からいくつかポイントがあります。

原契約の特定

変更覚書を作成するにあたり、まず最も重要なのは、どの契約のどの部分を変更するのかを明確に特定することです。日付、契約名、契約番号などを用いて、変更対象となる原契約を正確に記載します。これにより、後日、「どの契約の変更について合意したのか」という点で争いが生じることを防ぎます。

例:

「2025年5月1日付け 〇〇契約」

「〇〇プロジェクトに関する業務委託契約(契約番号:12345)」

変更内容の明文化

認識の齟齬を原因とするトラブルを回避するためにも、変更する内容を具体的に、かつ詳細に記載します。曖昧な表現は避け、「〇〇を△△に変更する」といったように、変更前と変更後の内容を対比させると分かりやすくなります。また、変更内容が複数ある場合は、箇条書きにするなどして整理すると、より明確になります。

例:

「第3条の報酬額を、月額100万円から月額120万円に変更する」

「第5条の納期を、2025年8月31日から2025年9月30日に変更する」

変更の範囲を限定

変更覚書は、あくまで原契約の一部を変更するものです。変更する範囲を明確に限定し、それ以外の部分は原契約の内容が有効であることを明記します。これにより、「今回の変更で、原契約の他の部分も変更された」といった誤解や主張を防ぎます。

例:

「本覚書に定める事項を除き、原契約のその他の条項は引き続き有効とする」

「本覚書は、原契約の第3条および第5条のみを変更するものであり、その他の条項には影響を与えない」

効力発生日を明記

後日、「いつから変更後の内容が適用されるのか」という点で争いが生じることを防ぐためにも、変更覚書がいつから効力を発揮するのかを明記します。

例:

「本覚書は、2025年7月1日から効力を生じる」

「本覚書は、両当事者が署名・捺印した日から効力を生じる」

上記4つのポイントを意識して変更覚書を作成することで、契約内容の変更に関するトラブルを未然に防ぐことができます。

従来の方法による覚書作成の問題点

上記のようなポイントを踏まえて覚書を作成する過程でも、いくつかのリスクが潜んでいます。

人的ミスによる記載漏れ・誤記のリスク

手作業での作成は、どうしても人的ミスが発生しやすくなります。

例えば、以下のようなものが挙げられます。

- 契約番号や日付の転記ミス

- 変更内容の金額や数量の誤記

- 条項の参照間違い

- 署名欄の抜け漏れ

- 誤字脱字

これらのミスは、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。例えば、金額の誤記は金銭トラブルに、契約番号の誤記は契約自体の有効性に影響を及ぼす可能性があります。

作成時間や手間がかかる

当たり前に思われるかもしれませんが、手作業で覚書を作成するのは時間と手間がかかります。

例えば、通常、次のような流れで覚書を作成することになりますが、少なくない工数と時間がかかります。

- 過去の契約書や覚書を探し出すのに時間がかかる

- 条項や文言を一つ一つ手入力する必要がある

- 複数人でチェックする必要がある

特に、契約内容が複雑な場合や、多数の変更覚書を作成する必要がある場合は、大きな負担となります。また、急ぎで作成する必要がある場合、時間的制約からミスが発生しやすくなる可能性もあります。

その他のコストやリスク

上記に加えて、従来の方法で覚書を作成する際には以下の問題点もあります。

- コスト増大: 弁護士等に依頼する場合、費用が発生します。

- 時間的制約: 弁護士等とのやり取りに時間がかかる場合があります。

- 属人化のリスク: 特定の担当者しか内容を把握していない状況が生まれる可能性があります。

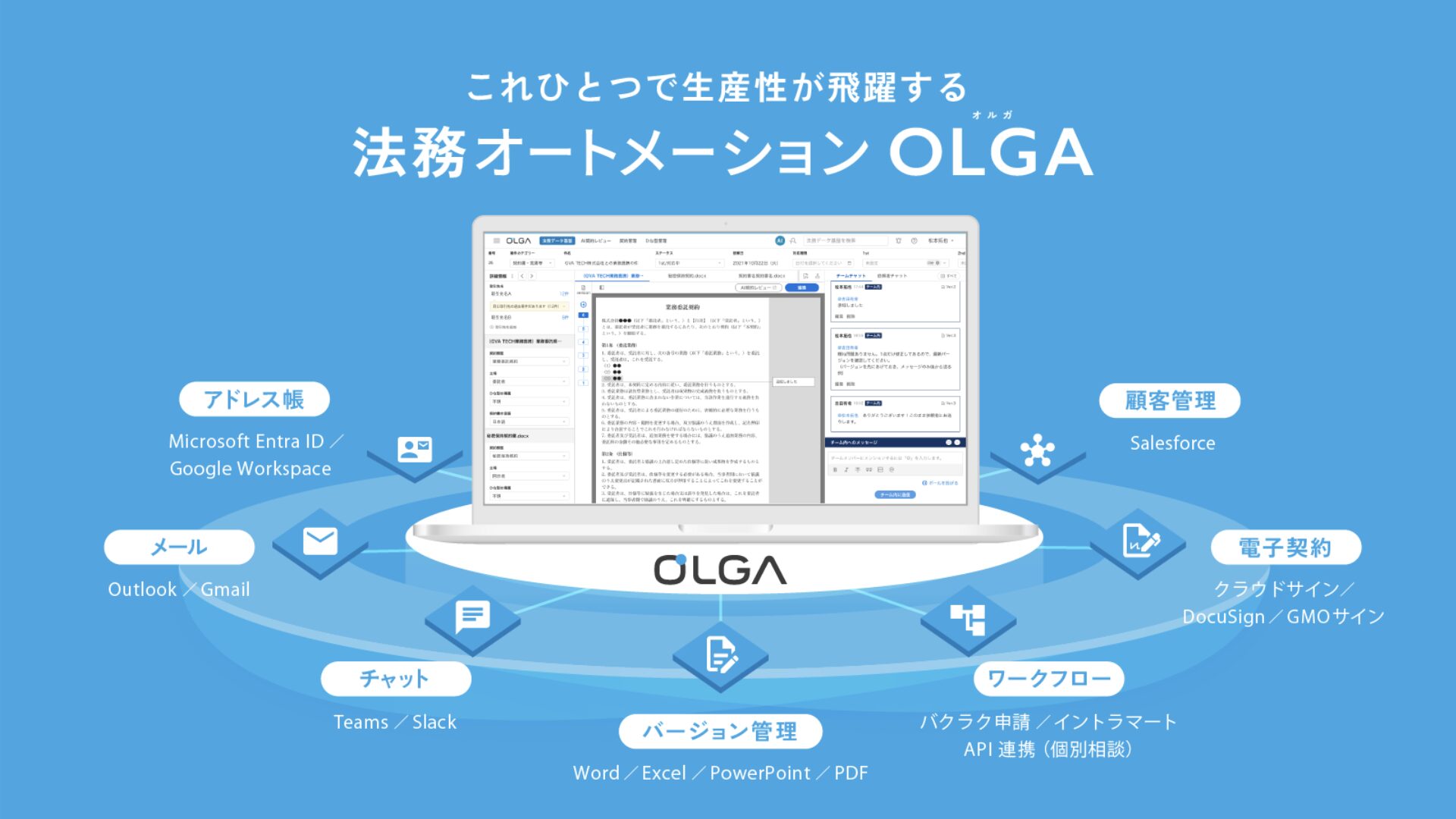

AI変更覚書による解決

これまで紹介した覚書作成に伴うリスクやコストについての課題を解決するのが、GVA TECHが提供する法務オートメーション「OLGA」です。OLGAは、AIを活用した高度な覚書作成機能により、皆様が抱える課題を解消し、業務効率化を実現します。

最初の設定だけで完結 あとは誰でも簡単に覚書作成

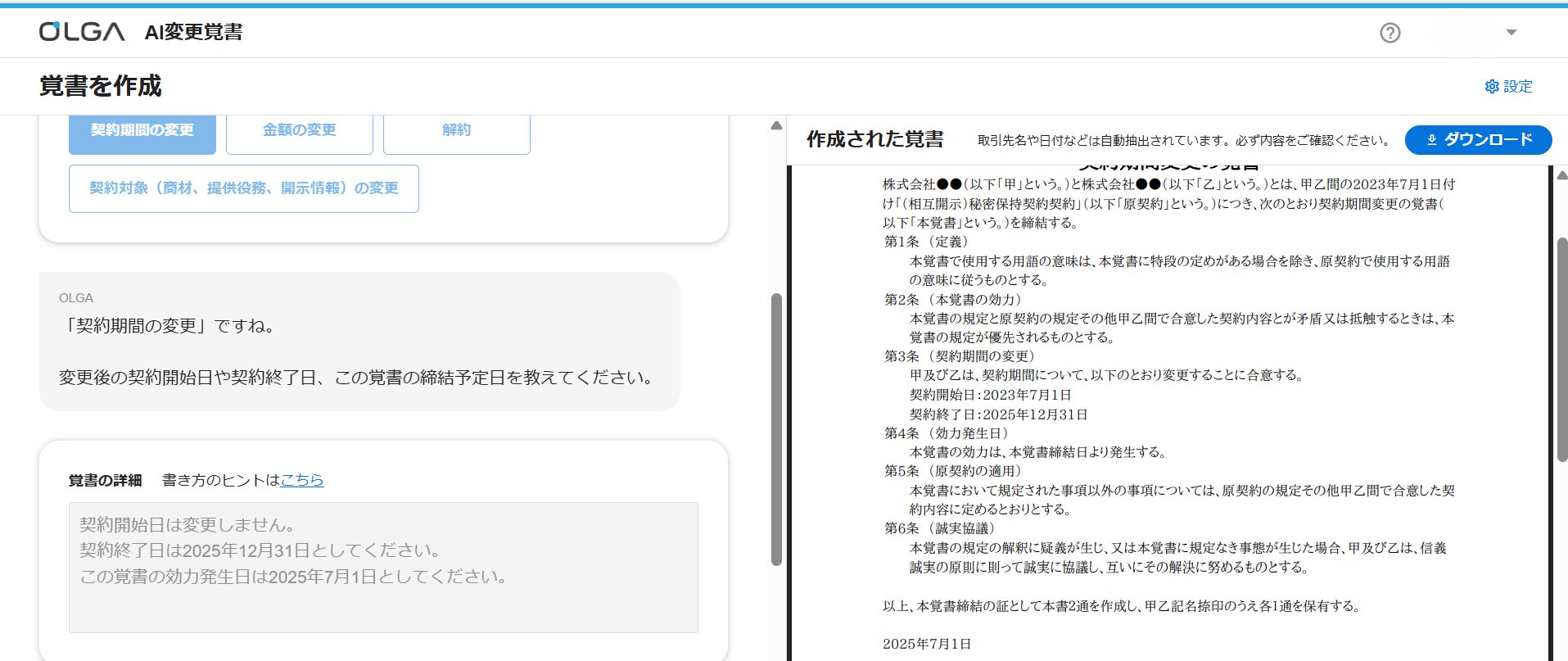

OLGAは、業務効率化を実現する様々な機能を備えておりますが、その中の1つとして「AI変更覚書」があります。

AI変更覚書は、変更内容を入力するだけで、自動で変更覚書を作成できる機能であり、誰でも簡単に変更覚書を作成することができます。

ポイント1:更する項目を選ぶだけで、適切な変更覚書を作成

AI変更覚書では、「契約期間の変更」や「金額の変更」その他の項目を複数種類用意しており、ユーザーは、項目を選択するだけで、適切な変更覚書を自動で作成することができます。作成時に選択する項目毎に覚書のひな型をセットすることができるため、複数種類の変更覚書作成に対応することができます。

AI変更覚書により、ユーザーのユースシーンに応じて、都度、適切な変更覚書を作成することができるため、ひな型の選択や過去事例の探索が大幅に減少します。

ポイント2:定型的な情報を自動で反映

AI変更覚書では、契約当事者名、元の契約書の契約締結日、署名欄、契約金額など、変更覚書に必要となる定型的な情報を、元の契約書からAIが自動で読み取り、該当箇所に反映させます。

これまで人が手作業で転記していた情報をAIが自動入力することで、人為的な入力ミスを大幅に減らし、業務効率を向上させます。また、手入力や確認作業にかかっていた時間や手間が削減され、担当者はより重要な業務に集中できるようになります。

ポイント3:変更内容を入力するだけで、自動で変更覚書を作成

AI変更覚書では、変更する項目を選択した後、具体的な変更内容を入力するだけで、自動で適切な変更覚書を作成することができます。操作は単純でわかりやすく、法務業務の知識や経験がない方でも簡単に適切な変更覚書を作成することができます。

AI変更覚書により、法務部門による定型的な変更覚書作成業務を大幅に減らすことができます。

まとめ:法務業務の効率化を実現するならOLGA

法務担当者が人力で行う変更覚書作成業務の効率化には、前述のとおり限界があります。変更覚書作成業務により必要以上に多忙となり、より重要な案件や業務のクオリティを落としてしまうことは避けたいものです。

OLGAは、AI変更覚書機能によって、効率的に変更覚書を作成することができます。加えて、法務業務を効率化するための様々な機能を搭載しています。例えば、法務依頼案件の管理、業務負荷分析、AIによる差分抽出や新旧対照表形式での表示による契約書比較、過去の対応記録に基づいたAIによる提案などが可能です。

OLGAを導入することで、変更覚書作成のストレスのみならず、他部門から依頼を受けた案件の管理をするためのExcel作成や過去対応した案件を探し出す検索負荷などから解放され、本来法務担当者が注力すべき業務に集中できるようになります。