法務コラム

CLM(契約ライフサイクル管理)とは?契約を資産化するための仕組みづくりを解説

投稿日:2025.10.22

近年、企業は事業の多角化や海外取引の拡大に伴い、取り扱う契約書の件数が急増しています。

日本経済新聞社の「企業法務税務・弁護士調査(2024年)」によると、国内の主要企業の約8割で法務人材が不足しており、業務量の増加に対して人員確保が追いついていない現状が明らかになっています。

このような状況下で、限られたリソースでも法務業務を効率化し、リスクを適切にコントロールする手段として注目されているのが「CLM(契約ライフサイクル管理)」です。

この記事では、CLMの基本的な考え方から機能、メリットや導入事例まで、丁寧に解説していきます。

目次

CLMとは?契約書管理を進化させる「ライフサイクル」の考え方

CLMはContract Lifecycle Management(契約ライフサイクル管理)の略です。従来の「契約書の保管」だけにとどまらず、契約締結前の審査プロセスから、契約書の更新、破棄にいたるまでの全体の流れをデジタルで一元的に可視化する仕組みを指します。

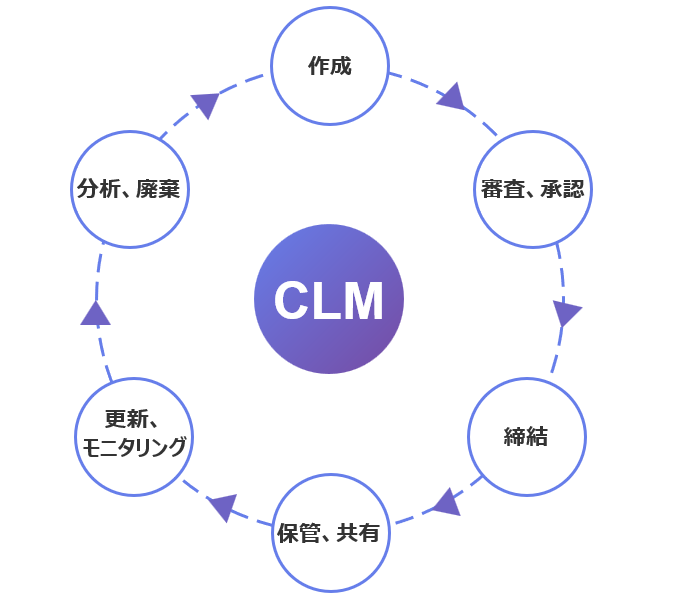

契約ライフサイクルの流れ

契約書のライフサイクルは、一般的に次の6つのステップで構成されます。

これらを一元的に可視化し、関係部門が連携できるようにするのがCLMの基本的な考え方です。

- 作成

- 審査、承認

- 締結

- 保管、共有

- 更新、モニタリング

- 分析、廃棄

契約情報を「点」ではなく「流れ」として扱うことで、法務だけでなく、営業・経理・経営企画など組織全体の生産性とリスクマネジメントを底上げする仕組みが構築されます。

契約書管理との違い

従来の契約書管理は、締結済みの契約書を保管することを主目的としていました。

一方でCLMは、契約関連業務全体をプロセスとしてとらえ、作成・審査・締結・更新・廃棄までをシステム上で一貫して管理する点に特徴があります。

契約を「文書」ではなく「ワークフロー」として扱う発想が契約書管理とCLMの大きな違いと言えるでしょう。

CLMが注目される背景

米国の調査会社であるMGI Researchの推計によると、クラウド型CLM市場は2026年に約81億ドル(約1.2兆円)規模に達すると見込まれ、年平均成長率(CAGR)は約18%になると予測されています。

日本国内でも市場の拡大が見込まれており、ITRの調査によれば、CLMの要素を構成する電子契約サービス市場は2029年度に500億円超へ成長する見通しです。

世界的にも国内的にもCLMへの注目度が高まっている背景には、主に次の3つの要因があります。

契約件数の増加と人材不足

事業拡大やM&Aの活発化により、企業が取り扱う契約書の数と種類は年々増加しています。一方で、法務人材の確保が難しく、従来の属人的な手法では対応が追いつかなくなっています。

コンプライアンス・内部統制の強化

企業統治(コーポレートガバナンス)や情報開示の厳格化を背景に、契約データを正確に把握し、監査対応できる体制づくりが求められています。

デジタル化・法務DXの進展

光学文字認識(OCR)や電子契約の普及、案件管理(マターマネジメント)やAIリーガルチェックツールの登場などにより、契約プロセス全体をシステムで統合できる環境が整いつつあることも、CLM普及の大きな要因となります。

参考:

CLM market view(MGI Research)

ITR Market View(株式会社アイ・ティ・アール)

CLMが解決する契約業務の課題と導入メリット

多くの企業で契約業務のデジタル化が進みつつある一方で、法務現場では依然として多くの課題が残されています。

ここでは、法務部門が直面しやすい5つの課題と、それを解決するCLMの機能・導入メリットを整理します。

法務部門が直面しやすい5つの課題

契約書の分散管理による「見えないリスク」

契約書が部門ごとに保管され、フォルダ構成や管理方法が統一されていない企業は少なくありません。

更新期限を把握できずに自動更新になってしまったり、古い契約書が誤って再利用されたりするリスクが生じます。

承認・レビューの属人化

契約書のレビューや承認フローが人に依存しており、

「誰に回せばいいのか」「どこで止まっているのか」が分からないまま時間が経過してしまうケースは多くあります。

契約情報の「点在」と分析の難しさ

契約書PDFや関連情報がメールや共有フォルダに散在していると、

経営層や管理部門が「どの企業と、どんな条件で契約しているのか」を把握するのに時間がかかります。

コンプライアンスと監査対応の負荷

上場企業を中心に、内部統制や監査で契約管理体制が問われる機会が増えています。

承認履歴や改定履歴が残っていないと、監査対応に多大な時間を要することになります。

部門横断的な情報共有の遅れ

営業・経理・法務など、複数の部門が契約情報を扱うにもかかわらず、

最新情報が共有されないまま業務が進むことがあります。

CLMの主な機能

CLMには、これらの課題を解決するための多様な機能が搭載されています。

主なものを整理すると、次のとおりです。

契約書テンプレート管理

標準契約書のテンプレートを法務部門で一元管理。常に最新版を利用でき、条文のばらつきを防ぎます。

ワークフローシステムとの連携(レビュー・承認プロセス)

契約金額や種類に応じて承認ルートを設定。進捗の見える化と承認スピードの向上を実現します。

電子契約との連携

クラウドサインやDocuSignなどの電子契約サービスと連携し、オンラインでの契約締結作業をサポートし、締結後の契約情報を自動登録。「締結から保管」までの流れをシームレスに統合します。

期限・更新アラート

契約の有効期限や再交渉の時期を自動でアラート通知。更新漏れや失効リスクを防ぎ、継続的な管理を容易にします。

検索・レポート機能

契約内容を項目単位で検索でき、取引先別・金額別などのレポートを自動生成します。

ダッシュボードで契約状況を一目で確認できるため、経営層への報告も容易です。

CLM導入のメリット

CLMを導入することで、契約業務は「属人化された作業」から「戦略的な情報管理」へと進化します。ここでは、CLM導入により期待できる具体的なメリットをみていきます。

契約作成から締結までのリードタイム短縮

契約書の作成からレビュー、承認、締結までのリードタイムが短縮され、従来は数日かかっていた承認プロセスを数時間で完了できるケースも増えています。

このリードタイムの短縮は法務部門のボトルネックとなっていた工数を削減するだけでなく、営業部門をはじめとする事業部の成果にも直結していくでしょう。

ヒューマンエラー防止

更新期限や承認依頼がシステムから自動通知されるため、契約の更新漏れや重複対応が起こりにくくなります。加えて、承認履歴や修正履歴が自動的に残るため、内部統制や監査対応の負担も軽減されます。

属人化の解消とナレッジの共有化

過去のレビューコメントや契約修正文書がシステム上に蓄積されるため、

担当者が異動や退職してもノウハウが引き継がれ、法務体制の安定化につながります。

人に依存しない運用が可能になることで、業務継続性も高まります。

契約データの分析による交渉力・収益性の向上

契約内容を定量データとして蓄積・分析することで、取引条件の見直しやリスクの早期発見、コスト最適化などの戦略的な意思決定を支援します。

代表的なCLMツールと比較ポイント

CLM(契約ライフサイクル管理)市場は世界的に拡大しており、国内でも多くのツールが登場しています。ここでは、代表的なツールの特徴と、導入時に比較すべきポイントを解説します。

国内の主要CLM

日本では、法務部門の実務に即したCLMツールが増えています。

電子契約や契約データベースとの連携を前提とした設計が多く、法務以外の部門でも使いやすい点が特徴です。

OLGA(オルガ)

AIリーガルテック企業として初めて上場したGVA TECH株式会社が提供する、法務業務の可視化と案件管理に強みを持つ国産CLM。

契約審査の依頼受付からレビュー、承認、締結、台帳管理までを一元的に管理でき、SlackやTeams、Gmailなどのコミュニケーションツールとも連携します。

高いカスタマイズ性を備え、グループ会社を横断した法務管理にも対応。中~大規模企業を中心に導入が進んでいます。

また、依頼者側(事業部)はアカウント不要で利用でき、アカウント管理工数を抑えられる点も高く評価されています。

ContractS CLM(コントラクツ シーエルエム)

ContractS株式会社(株式会社キャリアインデックスのグループ企業)が提供するCLMです。

自社開発の電子契約機能「Contract SIGN」を中心に、DocuSignやクラウドサインとも提携し、複数の締結方法に対応しており、国内でも早期からCLMの概念を打ち出してきた一社といえます。

MNTSQ(モンテスキュー)

大手法律事務所の出身者が創業したMNTSQ株式会社が提供するCLMです。

契約書の作成支援からレビュー、ナレッジ共有まで包括的にサポートし、法務知識を組織全体に共有できる仕組みを提供しています。

LIRIS CLM(ライリス シーエルエム)

LIRIS株式会社が提供するCLMです。

比較的低価格の価格設定となっており、小規模企業でも導入しやすい点が特徴です。

LegalOn(リーガルオン)

AIによる契約書自動分類・リスク検知を搭載した契約管理システムです。

2024年には自社電子契約が加わり、契約書送付・署名依頼・完了といった署名フロー操作が同一画面上から行えるようになりました

比較時に確認すべきポイント

CLMツールは、自社の業務構造や運用体制に合うかが最も重要です。

導入前に以下の観点を整理しておくことで、ツールの選定ミスや運用定着の失敗を防ぐことができます。

業務プロセスへの適合性

契約の承認ルートやレビュー体制などの自社フローに対して、CLMをどれだけ自然に組み込めるかを確認します。

たとえば、部門をまたいだ承認フローや海外子会社との契約対応が必要な場合、柔軟に設定できる仕組みかがポイントになります。

既存システムとの連携性

CLMは単体で完結させるより、自社で運用しているワークフローシステムやコミュニケーションツール(Slack、Teamsなど)と連携することで真価を発揮します。

契約データを営業・経理・法務がリアルタイムで共有できるよう、API連携やデータ出力形式を事前に確認しておきましょう。

導入・運用サポート体制

どれほど高機能でも、導入支援や教育体制が弱ければ運用は定着しません。

初期のオンボーディング支援や操作トレーニング、導入後のQA対応など、サポート内容を具体的に比較しましょう。担当者の専門性や問い合わせ窓口の充実度は、長期運用の満足度を大きく左右します。

セキュリティ対応

契約情報は企業の中でも特に機密性が高いため、セキュリティ水準の確認は必須です。

ISO27001やSOC2などの認証取得状況、クラウド環境の安全性、アクセス権限管理の仕組みなどを確認しましょう。

また、データが国内外どこで保管されるかも、法務・情報システム部門と合わせて検討すべきポイントです。ISO27001やSOC2などの認証を取得しているか。クラウドの安全性やアクセス制御の仕組みも確認しましょう。

コストとROIのバランス

導入コストや月額費用だけでなく、実際に削減できる工数・リスク低減効果を踏まえて評価することが重要です。

「見えるコスト」だけで判断せず、契約更新漏れ防止や監査対応時間の短縮など、

間接的なROI(投資対効果)も含めて総合的に比較しましょう。

「運用設計」が導入成功のカギ

CLMを導入しても、運用設計が曖昧なままでは効果が半減します。

どの情報を誰が入力し、どのようにプロセスを進めるのか——。この運用ルールの設計こそが成功の分かれ目です。

ツールはあくまで手段であり、最も重要なのは「契約業務をどう最適化したいのか」という目的を明確にすることです。

関連記事:法務業務を効率化するためのアプローチ|法務の課題を解決するリーガルオペレーションズとは?

CLMの導入事例

GVA TECH株式会社が提供するCLMツールであるOLGAは、業種・規模を問わず幅広い企業で導入が進んでいます。

ここでは、法務業務の効率化・可視化・ナレッジ共有という観点から、3社の導入事例を紹介します。

株式会社Fast Fitness Japan

成長を続けるフィットネス事業に加え、物販や新業態の展開が進む中で、法務部では案件数の増加と依頼経路の分散が課題となっていました。

メールやチャット、電話など複数の経路から依頼が届き、進捗や担当者の状況を把握するのが難しい状態だったといいます。

OLGA導入後は、案件情報を一元的に管理できるようになり、担当者・進捗・履歴をリアルタイムで確認できるようになりました。

依頼フォームの統一により台帳作成も自動化され、過去案件の検索時間は約50%短縮。

結果として、業務の属人化を防ぎ、チーム全体で知識を共有できる環境が整いました。

ネスレ日本株式会社

依頼内容のばらつきや事前情報の不足により、法務対応の効率が下がっていた同社。

OLGAの法務データ基盤モジュールを導入したことで、依頼フォームを通じて必要な情報を確実に収集できるようになりました。

チーム内コミュニケーションの質も向上し、法務部全体のナレッジが自然に蓄積される仕組みが構築されています。

参考: ネスレ日本株式会社導入事例

郵船ロジスティクスグローバルマネジメント株式会社

国際物流を展開する同社では、法務相談の受付や過去案件の管理をメールとExcelで手作業で管理しており、進捗の把握やナレッジ共有に時間がかかっていました。

OLGA導入後は、相談フォームによる受付の一本化と案件管理の自動化を実現。

過去案件の検索性が飛躍的に高まり、チーム内でのノウハウ共有と業務効率化が進みました。

文書比較機能を活用することで、修正版との差分を即座に確認できるようになり、作業スピードも向上しています。

参考: 郵船ロジスティクスグローバルマネジメント株式会社導入事例

CLMは“契約を資産化する”ための基盤

契約書は、企業活動のあらゆる場面で発生する「リスクと価値の記録」です。

しかし、その膨大な契約データを十分に活かせている企業はまだ多くありません。

CLMは、こうした契約情報を単なる書類管理から「経営資産」へと昇華させる仕組みです。

契約の作成から締結、更新、廃棄に至るまでのプロセスを可視化・自動化し、

企業の成長を支える“強力な業務基盤”として活用していきましょう。