法務コラム

AIリーガルチェック(契約書レビュー)はどこまで使える?特徴や導入事例を解説

投稿日:2025.10.02

リーガルチェックは企業法務に欠かせない重要な業務ですが、1件ごとのチェックに時間と専門知識が求められることも多く、担当者の負担が大きい上に、業務が属人化しやすいという課題も抱えています。このような課題を解決する手段として注目されているのが、AIを活用した契約審査、すなわちAIリーガルチェック(契約書レビュー)です。

この記事ではAIリーガルチェックの仕組みからメリット・デメリット、導入時検討時にチェックすべきポイントまで解説していきます。

目次

AIによるリーガルチェック(契約書レビュー)とは?

契約書のリーガルチェックとは、弁護士や法務担当者が条文の内容を精査し、法的リスクや自社に不利な条件が含まれていないかを確認するプロセスを指します。しかし、契約書のボリュームや種類の増加や人材不足から、チェック作業の負担が大きくなっているのが実情です。

こうした背景のもと登場したのが、AIによるリーガルチェック(AI契約書レビュー)です。

自然言語処理(NLP)や機械学習といったAI技術を活用し、契約書のテキストを自動的に解析。過去の契約データや弁護士監修の基準、さらには自社独自のプレイブック(判断基準)を学習させることで、条項の抜け漏れや曖昧な表現、潜在的なリスク条項を自動で検出・提示する仕組みです。

AIリーガルチェックツールの機能

AIリーガルチェックツールは、契約審査のプロセスをサポートする多様な機能を備えています。以下は主要な機能とその概要です。

| 主な機能 | 内容 | 活用メリット |

| リスク検知・キーワード抽出 | 契約書内の「損害賠償」「解除」「秘密保持」「準拠法」など、重要条項を自動抽出し、危険度を可視化 | チェック漏れを防止し、レビュー時間を短縮 |

| 条文比較・差分検出 | 過去の契約や自社標準条文との相違点を表示 | 修正漏れ、改変リスクの早期発見 |

| 修正文提案・代替案提示 | 弁護士監修データベースや自社基準に基づく修正文を提案 | 一定品質のドラフトをスピーディーに作成可能 |

| ナレッジ参照・解説表示 | 条文の背景やリスク要因に関する一般的な解説を併記 | 担当者の理解を補助し、教育コストを削減 |

AIは膨大な契約書データからリスクワードや異常構造を抽出し、「どの条項に注意すべきか」を即座に明示します。たとえば、損害賠償責任の上限設定の欠落、一方的に不利な解除条項、過度に広い秘密保持の範囲といった点を自動で検出可能です。これにより、人的ミスやチェック漏れを最小限に抑制し、レビュー全体のスピードを大幅に引き上げることができます。

こうしたAIの指摘結果は、社内ナレッジや弁護士レビューと組み合わせて活用することで、単なる効率化にとどまらず「判断基準の共有」「法務品質の標準化」にまでつながります。

AIが得意とする領域

AIリーガルチェックが最も力を発揮するのは、条文構造や用語が比較的定型的な契約書です。

具体的には、秘密保持契約(NDA)や業務委託契約、売買契約、雇用契約など、一定のテンプレートや法的パターンに基づいて作成される文書が該当します。

また、複数の契約書を横断的に比較し、過去契約との差分を可視化する機能を持つツールも増えています。これにより、契約管理やナレッジ共有にも活用できるようになりました。

AIが不得意な領域

一方で、契約交渉における戦略的な判断や、業界特有の商慣習、固有の取引背景を踏まえたリスク分析はAIには難しい領域です。AIはあくまで「学習済みデータに基づいてテキストを分析するツール」であり、契約の背景事情や将来的な紛争リスクまでを総合的に判断することはできません。

また、AIが提案した修正文案が必ずしも自社の利益に沿うとは限らず、内容を鵜呑みにすれば逆にリスクを高めることもあります。

このため、AIの指摘結果はあくまで“補助的なレビュー材料”として活用し、最終的な法的判断は必ず人が行うことが前提です。

この考え方は、後述する弁護士法第72条(非弁行為)にも関係しており、ツールを安心して利用するうえで欠かせない視点となります。

AIリーガルチェックのメリット

AIリーガルチェックの導入は、従来の人手中心のレビューにはない多くの利点をもたらします。単なる業務効率化に留まらず、組織全体のリスク管理やナレッジ共有にも大きく貢献します。

時間・コストの大幅削減

AIは、契約書を瞬時に解析しつつ、ツール内に登録されている弁護士基準や自社基準(プレイブック)と比較して、リスクがある箇所や修正が必要な箇所を自動でリストアップします。これにより、1時間以上かかっていたレビューを数分単位で完了できるケースも少なくありません。外部弁護士への依頼頻度も最適化され、結果的にコスト削減と意思決定スピードの向上を同時に実現できます。

人為的ミスの軽減

人間によるレビューは、どうしても見落としや集中力の低下などに起因するリスクを抱えます。一方で、AIは学習したデータに基づき、同じ基準で繰り返しチェックを行うため、抜け漏れを最小限に抑制できます。特に大量の契約書を扱う企業にとって、レビュー作業の信頼性向上に大きく貢献します。

ナレッジの標準化と属人化防止

法務担当者ごとに判断基準が異なると、レビューの品質にばらつきが生まれてしまいます。AIの導入により、共通のルールや学習データに基づいたチェックが可能になるため、ナレッジが社内に蓄積され、属人化を防ぐことができます。これにより、新任担当者でも一定水準のレビューが可能となり、組織全体の業務品質を安定化させることができます。

AIリーガルチェックのデメリット・注意点

AIは契約書レビューの強力なサポートツールですが、すべてを任せてしまうのは危険です。特に法的リスクや責任の所在を考えると、注意すべき点がいくつかあります。

最終的な法的責任は人が負う必要がある

AIが提示する指摘はあくまで参考情報であり、法的な判断を代替できるものではありません。誤った提案をそのまま採用すれば、企業に不利な契約を結んでしまう可能性があります。契約の最終判断は必ず人間が行う必要があります。

複雑・特殊な契約には不向き

秘密保持契約や業務委託契約のような定型的な契約では有効に機能することが多い一方、国際取引や業界特有の契約など、複雑な背景を持つ契約はAIだけでは十分に対応できません。ビジネス戦略や交渉の意図を踏まえた解釈は、人間の専門知識が不可欠です。

誤検知や見落としのリスク

AIは学習データやアルゴリズムの限界により、不要な指摘を過剰に表示したり、逆に重要なリスクを見落とすことがあります。導入初期は特に、AIの指摘をどこまで採用するかを社内で検証し、ルール化していくことが求められます。

AIリーガルチェックツールと非弁行為(弁護士法第72条)

AIリーガルチェックの普及が進むなかで、多くの法務担当者が気にするのが、「AIによる契約レビューは弁護士法に抵触しないのか」という点です。

そうした懸念に対して、法務省が明確な整理を示しています。

非弁行為とは?

弁護士法第72条は、弁護士以外の者が「報酬を得る目的」で「一般の法律事件」に関して「法律事務」を行うこと(非弁行為)を禁じています。主な要件は「①報酬性」「②法律事務の取扱い」「③業として」の3つに整理されます。

AIによる契約書レビューもこの弁護士法第72条に規定されている非弁行為にあたるのではないか、という議論がありましたが、法務省が2023年に発表したガイドラインによって、この問題には一定の決着がついています。

参考:

法務省ガイドライン(2023年8月1日)の整理

法務省は2023年8月1日にガイドラインを公表し、AIリーガルチェックと弁護士法第72条との関係を具体的に整理しています。重要なポイントは、「個別具体的な事情」で違反性が判断されることと、「一般的な問題点の検討」や「汎用的なチェックリストに基づく指摘」は非弁行為に当たらない例として挙げられていることです。

参考:AI等を用いた契約書等関連業務支援サービスの提供と弁護士法第 72 条との関係について(法務省)

AIリーガルチェックツールの制限と実装範囲

国内主要ベンダーが提供するサービスはガイドラインに沿って設計されており、非弁行為に該当する可能性は低いとされています。しかし、そのために個別案件の事情に踏み込んだ法的評価や、相手方との権利義務の当否を判断・助言する機能を実装することは難しく、実際に提供される機能は次のような範囲にとどまります。

| ・契約書を弁護士基準や自社基準のチェックリストに照らしてリスクを網羅的に指摘

・一般的な条項例や解説の参照 ・過去社内契約との差分抽出や表記ゆれの修正 など |

このような整理を踏まえ、AIリーガルチェックはあくまで法務担当者が判断を下すための補助ツールで、最終的な法的判断は必ず人が担う、という認識が求められます。

AIリーガルチェックツールの比較ポイント

AIリーガルチェックツールを導入する際は、自社の課題や業務内容に合ったサービスを選ぶ必要があります。ここでは、ツールを比較する際の重要なポイントを解説します。

自社の業務範囲や契約類型への対応

AI契約書レビューには、特定の業界や契約書タイプに特化したものも存在します。逆に取り扱う契約書の種類が多い場合は、幅広い契約類型に対応できるツールが有効でしょう。自社の業務範囲に合致したサービスを選ぶことで、より効率的なレビューが可能になります。

自社基準(プレイブック)のカスタマイズ性

自社基準をカスタマイズ性高く設計できるかも重要な要素です。多くのツールで初期に実装されている一般的な弁護士基準は、法務経験の浅い新人担当者の学習には役立ちますが、実務上の判断や自社のリスク許容度を十分に反映できません。

プレイブックをチームで共有しながら、レビュー品質を継続的にアップデートできる機能が備わっているかを確認しましょう。

おすすめ資料:

契約書のファイル形式への対応

代表的なファイル形式であるPDFやWordには、ほとんどのサービスが対応しています。しかし、紙の契約書を多く取り扱う場合は、高精度の画像認識(OCR)機能が必須です。自社で取り扱う契約書の形式を確認し、それに対応しているサービスを選びましょう。

英文契約書への対応

国際的なビジネスを行う企業では、英文契約書のレビューが必要になります。英文の原文チェック機能や和訳・英訳機能を持つサービスであれば、レビューの工数を短縮し、外注コストの削減も可能です。英文契約書の取り扱い頻度や重要性に応じて、対応範囲を確認しましょう。

運用サポートの充実度

AIツールの導入後には、操作方法や専門用語などで疑問が生じる場面が出てきます。導入後のオンボーディング方法や担当者のスキルなどを見極め、困ったときに迅速にサポートを受けられる体制が整っているか確認しておきましょう。

AIリーガルチェックの導入事例と実際の効果

AIリーガルチェックは業種を問わず、多くの企業で法務業務の効率化と品質向上に貢献しています。

ここでは、GVA TECHが提供するAIリーガルチェックツールを導入した3社の事例から、その具体的な効果を紹介します。

オイシックス・ラ・大地株式会社

食とテクノロジーの融合を掲げるオイシックス・ラ・大地では、既存事業の拡大や新規事業・アライアンス案件の増加に伴い、法務部への相談依頼件数が年々増加していました。

一方で、法務部の人員を積極的に増やすことは難しく、効率化が急務となっていました。

AIリーガルチェックツールの導入により、審査スピードの大

株式会社note

クリエイターエコノミーを支えるプラットフォーム「note」では、一人法務体制から複数名体制へ移行するタイミングでAIリーガルチェックを導入。ファーストチェックの際に活用することで、審査結果の品質を一定水準以上に引き上げる体制を整備しました。

株式会社スマサポ

不動産DXの領域で事業を展開するスマサポでは、専任法務不在のなかで契約審査に平均5〜7営業日を要していました。

AIリーガルチェックツール導入後は、審査期間が1.8営業日に圧縮され、最大で75%の時間短縮効果を得ることができました。

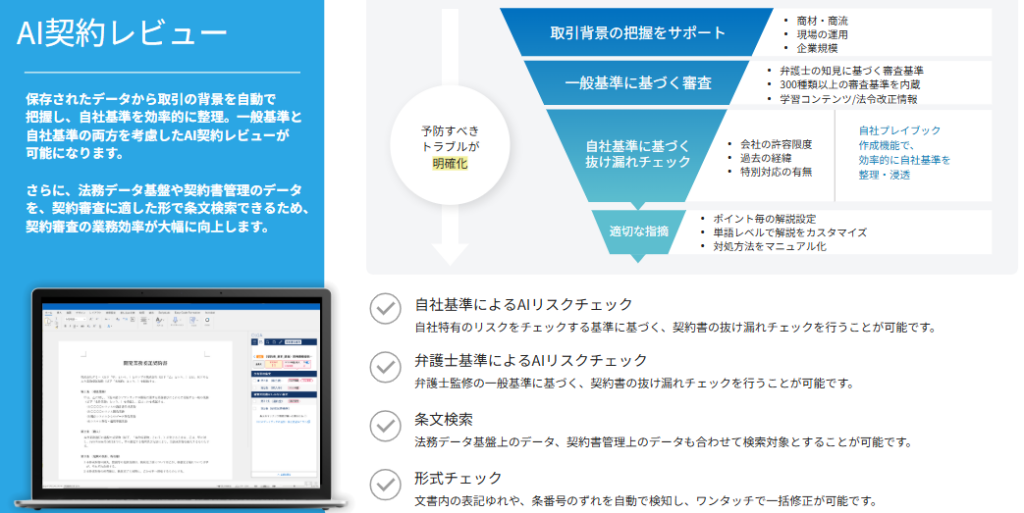

法務オートメーション「OLGA」でリーガルチェックの効率化を支援

法務オートメーション「OLGA」(AI契約レビューモジュール)は、GVA TECHが提供する契約書レビュー支援サービスです。最大の特長は、「自社の法務基準」に基づいた審査を実現すること。これまで培ってきた法務の知見やノウハウをツールにセットすることで、効率化はもちろん、法務における競争優位性の確立をサポートします。

【OLGAのAI契約レビューモジュールの主な機能】

AI契約レビューの他にも、ナレッジを蓄積してチームの知見を資産化できる機能をそなえており、チームの力を底上げしながら、持続的な組織づくりを強力にサポートします。

まとめ|AIリーガルチェックは「効率化×リスク管理」の両立が鍵

AIリーガルチェックは、契約書レビューの効率化を大きく変える有力な手段です。時間とコストの削減はもちろん、人為的なミスや属人化を防ぐことで、法務業務の基盤そのものを強化します。

しかし、AIはあくまで補助的なツールであり、最終的な法的判断を代替するものではありません。非弁行為の問題を含め、その限界を正しく理解し、人による最終レビューと組み合わせることが不可欠です。

大事なのは、自社の課題を正しく見極め、最適なツールと運用体制を選ぶことです。まずは無料トライアルやデモを活用し、自社の契約書業務にどのような変化が生まれるかを確かめることから始めてみてはいかがでしょうか。