法務コラム

法務業務の属人化解消で得られる3つの効果

投稿日:2025.08.25

法務部内において特定の担当者に特定の業務が集中し、「あの人に聞かないとわからない」といった状況に陥っていませんか?

「もし、あの担当者が急にいなくなったら、うちの法務部はどうなってしまうんだろう?」そんな漠然とした不安を抱えている法務部も少なくないでしょう。属人化は、まさにその不安を現実のものとするリスクをはらんでいます。

属人化が進むと、担当者の異動や退職といった予期せぬ事態が発生した際、業務が滞り、最悪の場合、企業の根幹を支える重要な知識やノウハウが失われるリスクに直面します。

また、特定の個人に過度な業務負荷が集中することで、担当者の疲弊やモチベーションの低下を招き、結果として法務部門全体のパフォーマンスが低下してしまうことも少なくありません。

本記事では、法務業務の属人化が起こりやすい理由と属人化を解消することで得られる3つの効果について詳しく解説します。さらに、属人化を解消に向けた具体的な対策案についてもご紹介しますので、ぜひ貴社の法務部門の強化、ひいては企業全体のレジリエンス向上にお役立てください。

目次

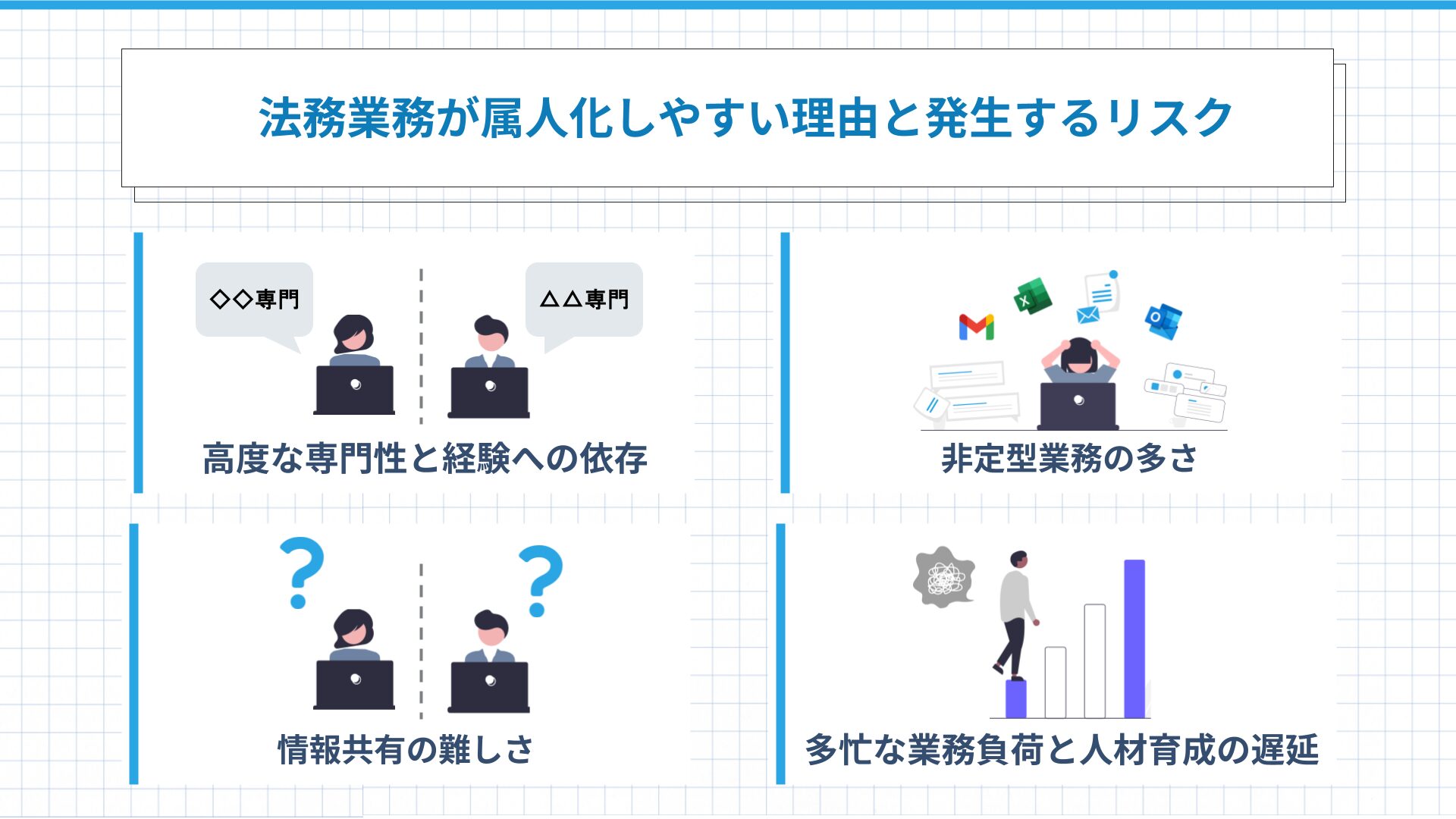

法務業務が属人化しやすい理由と発生するリスク

法務業務は、その性質上、特定の個人に知識や経験が集中しやすく、結果として属人化が進む傾向があります。この属人化は、一見すると効率的に見えるかもしれませんが、企業にとっては想像以上のリスクを伴います。

高度な専門性と経験への依存

法務業務は、専門的な法律知識と長年の実務経験が不可欠です。契約書の審査、M&A案件、あるいは企業の命運を左右する訴訟対応など、一歩間違えれば甚大な損害に繋がりかねない重要案件では、特定のベテラン担当者の深い知識や過去の判例に基づいた判断が頼りとなる場面が多く存在します。この長年の経験によって培われたノウハウは、しばしば明文化されることなく、個人の頭の中に暗黙知として蓄積されがちです。

このような「特定の個人への依存」は、担当者が不在になった瞬間に、企業の事業継続性を脅かす致命的な脆弱性となります。

非定型業務の多さ

法務業務は、常に新しい法的問題やビジネス状況に対応が求められるため、完全に定型化できる業務ばかりではありません。個別の事情に応じた柔軟な判断が求められる非定型業務が非常に多く存在します。一つ一つの案件が異なるため、画一的なマニュアル作成が難しく、結果として担当者の裁量に任される部分が大きくなります。

このような業務プロセスが標準化されていない状態は、特定の担当者への業務集中という

ボトルネックを恒常的に生み出し、組織全体の生産性を著しく阻害します。他のメンバーがサポートしたくても、業務内容が共有されていないために介入できない状況が発生し 、結果として業務処理速度の低下や部門全体の生産性低下を招きます 。例えば、海外案件に関する法的相談はAさんしか対応できないため、Aさんの業務負荷が高く、他のメンバーがサポートに回れず、海外事業の展開が遅れるといった問題が発生します。これは、部門全体の業務処理速度を低下させ、法務部門ひいては企業全体の生産性を著しく損なう要因となります。

情報共有の難しさ

法務部門内で扱う情報は、企業秘密や個人情報など、機密性が高いものが多く含まれます。そのため、安易な情報共有は制限される場合があります。また、契約交渉の裏側にある細かなやり取りや、ある判断に至った経緯、関係者との密なコミュニケーションなど、形式的な文書だけでは伝えきれない「生の情報」が多く存在します。これらの情報が体系的に共有されないまま、特定の担当者しか把握していない「情報のサイロ化」に陥りやすいのが実情です。

情報が属人化することで、担当者不在時に別の担当者が状況を迅速に把握することが困難になり 、事業への影響を最小限に抑えられなくなる可能性があります。さらに深刻なのは、重要な情報が特定の個人に留まることで、意思決定の質の低下と法的リスクの増大を招くことです。

情報が共有されないために、過去の経緯や判断基準が不明瞭となり、類似案件での誤った判断や、重要な法的リスクの見落としに繋がりかねません。また、個々の業務が独立し、隣の席の人が何をしているかすら把握しづらく 、情報共有も個人の裁量に任されがちになるため、各担当者の業務負荷に不均衡が生じ、組織全体の非効率を助長します 。

多忙な業務負荷と人材育成の遅延

法務部門は、常に多くの案件を抱え、多忙を極める部署の一つです。日々の緊急度の高い業務に追われ、ナレッジの体系化や業務プロセスの標準化、そして人材育成のための時間的な余裕を確保することが難しいのが実情です。情報整理や仕組み作りが後回しになりがちで、結果として「目の前の業務をこなす」ことに精一杯になってしまいます。

知識や経験が特定の個人に留まることは、法務組織全体の成長機会の損失と競争力の低下に直結します。専門性が組織全体に還元されないため 、個々のメンバーのスキルアップが阻害され 、新たな法的課題に対応する組織全体の能力が低下してしまうのです。

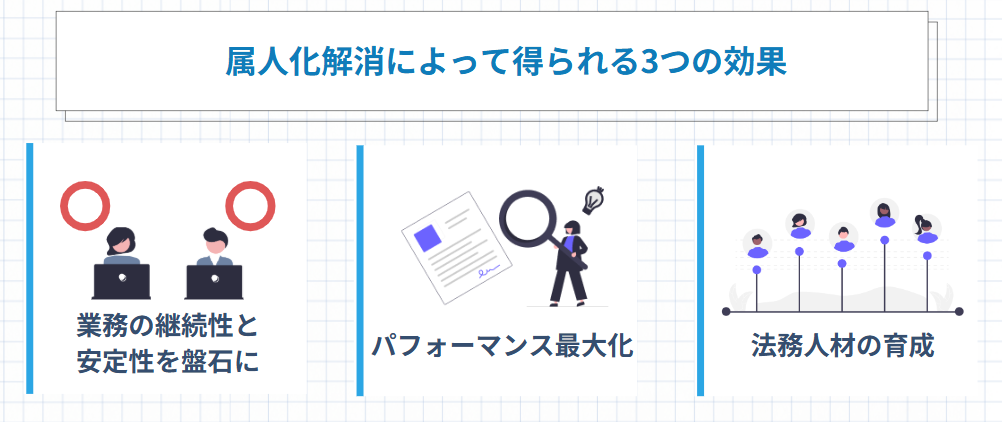

属人化解消によって得られる3つの効果

前章で、法務業務の属人化がいかに企業にとって深刻なリスクをもたらすかをご理解いただけたかと思います。しかし、裏を返せば、この属人化という長年の課題を解消することは、法務部門、ひいては企業全体に計り知れないメリットと、劇的な変化をもたらす可能性を秘めているのです。ここでは、属人化解消で得られる3つの効果について解説します。まさに、法務機能が企業の競争優位性を確立する「攻めの法務」へと変貌を遂げる転換点となります。

業務の「継続性」と「安定性」を盤石にする

属人化を解消することで、法務機能は特定の個人の状況に左右されることなく、常に安定稼働できるようになります。業務の流れや判断基準が明確になるため、予期せぬ担当者不在時にも迅速に対応できる、強固な法務体制が築き上げられ、ビジネスの停滞リスクを根本から排除します。

この効果は例えば、法務案件の経緯を部門全体で共有する仕組みを導入することで実現できます。契約審査や法務相談のやり取り、外部弁護士との協議内容、契約書の変更履歴といったあらゆる情報を一元的に記録し、誰もがアクセスできるデータベースを構築するのです。これにより、仮に担当者が急に職務を離れたとしても、別のメンバーがすぐに状況を把握し、中断することなく業務を引き継ぐことができます。これにより、いかなる状況下でも法務機能が揺るがない盤石な基盤を確立します。

部門全体のパフォーマンスを最大化し、企業活動を強力に推進

属人化を解消し、業務プロセスを標準化することで、個々のメンバーが対応できる業務の幅が広がり、柔軟な人員配置が可能になります。これにより、これまで特定の担当者に集中していた業務負荷が適切に分散され、法務部門全体の処理能力が劇的に向上します。結果として、より多くの法務案件を迅速に処理し、企業活動を力強く後押しできるようになるため、ビジネス全体のスピードアップに直結します。

この効果は例えば、各案件の進捗状況や担当者の検討状況をリアルタイムで可視化する仕組みを構築することで実現します。業務の透明性が高まることで、部門内の連携が密になり、「困っている仲間がいれば助け合う」という協力的な文化が自然と育まれます。さらに、過去の対応履歴や関連資料を瞬時に検索できる環境があれば、各担当者がより幅広い案件に対応できるようになり、迅速かつ的確なアドバイスを提供することが可能になります。これは、法務部門が単なるリスク管理の番人ではなく、企業成長を加速させる真の「戦略的パートナー」へと進化することを意味します。

法務人材の育成を加速し、揺るぎない組織力を構築

属人化の解消は、組織全体での知識共有と継続的な学習を促し、法務部門の総合力を飛躍的に高めます。業務マニュアルの整備、過去の検討経緯のデータベース化、定期的なナレッジシェアリングの機会を設けることで、個々が持つ専門知識やノウハウが組織全体で共有され、いわば「知の循環」が生まれます。これにより、メンバー全員が多様な法的問題に触れ、互いの知見を吸収し合いながら、法務組織全体の知識とスキルレベルを底上げできます。

この効果は例えば、過去の対応案件やよくある質問(FAQ)を体系的に検索できる環境を整備することによって実現されます。検討のプロセス、複雑な交渉の際の注意点、各専門分野の深い知識といった情報が文書化され、共有されることで、若手社員も経験豊富な上司のサポートを受けつつ、これまでベテランしか担当できなかったような高度な業務にも段階的に挑戦できるようになります。また、実際の案件情報から学ぶことで、実践的な知識が効率的に身につくため、OJTの質も向上し、法務人材の育成が加速されます。これは、特定の個人に依存しない、盤石で持続可能な法務組織を構築し、未来の法的課題にも柔軟に対応できる、真に強靭な企業体質を築き上げることを可能にします。

属人化解消のための具体的な工夫と、その先にある課題

属人化の解消は、法務部門の持続的な成長と効率化に不可欠なテーマです。多くの法務部門がこの課題に立ち向かうべく、様々な工夫を凝らしています。これらの具体的な取り組みは、日々の業務改善に貢献する一方で、手軽に導入できる方法には構造的な限界も存在します。ここでは、法務部門が実践している効果的な工夫と、それだけでは乗り越えられない壁について探ります。

属人化解消のための具体的な工夫

法務部門が属人化を解消し、知識を組織全体で共有するために実践している具体的な取り組みは多岐にわたります。

(1)案件の経緯を部門全体で共有する仕組みを構築

単に最終的な契約書を保存するだけでなく、案件がどのような経緯で始まり、事業部門との間でどんな相談があり、外部の弁護士とどのような議論が交わされたのか、そして契約書の具体的な修正に至った背景や判断の理由といった、あらゆる詳細な情報を記録・蓄積することを目指します。これを誰もが簡単に検索・参照できるデータベースとして整備することで、特定の担当者にしか分からない情報という壁を取り払います。

既存の仕組みを活用してこの目標を達成するには、まず共有フォルダの活用ルールを厳格化することが考えられます。案件ごとに専用のフォルダを作成し、その中に案件に関する全ての関連文書(契約書ドラフト、メールのやり取り、チャットのスクリーンショット、議事録、外部弁護士からの意見書など)を時系列で保存するよう徹底します。ファイル名には日付や案件名、バージョンを明記し、誰が見ても内容がわかるように工夫します。

(2)各担当者の対応状況や検討状況など、業務プロセスを可視化

業務の透明性を高め、部門全体の協力体制を強化するために、担当者が現在抱えている案件の状況や、その案件に関する検討の進捗を一目でわかるようにすることが重要です。これにより、業務の偏りを早期に発見し、必要に応じて他のメンバーが支援に入るといった柔軟な対応が可能になります。

例えば、ホワイトボードを活用したり、共有スプレッドシートで案件リストを作成し、担当者名、案件の進捗ステータス、期日などを定期的に更新するといった方法です 。これにより、部門内で誰がどのような案件を抱え、どのような状況にあるのかが把握できるようになります。この透明性によって、業務の偏りを早期に発見し、必要に応じて他のメンバーがサポートに回るといった柔軟な対応が可能になります。

(3)過去の対応案件やよくある質問(FAQ)を体系的に検索できる環境を整備

法務部門で蓄積された豊富な経験と知識を、個人に閉じ込めることなく組織の財産とするために、過去の対応事例や頻繁に寄せられる質問とその回答を文書化し、体系的に整理することが重要です。これを誰もが簡単かつ迅速に検索できる環境を整備することで、ナレッジの活用を促進します。

具体的な方法としては、まず共有ドライブや社内Wikiの活用ルールを策定します。例えば、法務部門専用の共有ドライブ内に「ナレッジベース」といったフォルダを作成し、その中に主要な法律分野別(例:景品表示法、労働法、知的財産権など)にフォルダを細分化します。各フォルダ内には、関連するFAQや過去の案件から抽出されたノウハウ、検討プロセス、契約レビューのポイント、具体的な事例とそれに対する判断理由などをまとめたドキュメント(Word、PDFなど)を保存します。

さらに、これらのドキュメントには、検索性を高めるための工夫を施します。例えば、文書のタイトルにキーワードを盛り込んだり、内容の要約を冒頭に記載したりします。また、共有ドライブの検索機能だけでなく、可能であれば社内Wikiシステムを導入し、タグ付け機能やキーワード検索機能を活用することで、より高度な検索環境を構築します。FAQ形式でまとめる場合は、「質問」と「回答」、そして「関連する過去事例へのリンク」をセットで記載することで、実践的な知識が効率的に身につくように工夫します。

実現を阻む壁

上述した工夫は、法務部門の属人化解消に向けた重要な一歩となりますが、手作業や汎用ツールに頼る限り、乗り越えるべき構造的な問題と限界に直面します。

(1)情報の散逸と検索性の低さ

契約書、関連メール、チャット履歴、議事録などが異なるシステムや場所に散在しているため、必要な情報を迅速に探し出すことが極めて困難になります。これは、情報がどこにあるか、あるいは誰がその情報を把握しているかさえ不明瞭な「情報のブラックホール化」を引き起こし、せっかくの工夫も虚しく、属人化を温存する大きな要因となります。

(2)更新と維持の負担による形骸化

ナレッジベースの作成や更新は、担当者の手作業に依存するため 、継続的な運用が難しいという課題が内在しています。日々の多忙な業務の中で、情報の整理や入力を行う時間的な余裕を確保することが難しく、結局、せっかくのナレッジ共有の取り組みが形骸化してしまうケースが後を絶ちません。情報が古くなったり、必要な情報が登録されなかったりすることで、共有されている情報自体の信頼性が失われ、誰も活用しなくなるという悪循環に陥ってしまうのです。

(3)案件管理とナレッジマネジメントの分断

個別の案件対応で得られた貴重な知見や判断が、体系的なナレッジとして組織に還元されにくい構造が残りがちです。案件が終了すると、その情報は担当者の記憶の中に留まりがちで、他のメンバーが容易にアクセスできない「知識の漂流」状態になります。その結果、過去案件の活用が不十分となり、類似案件が発生した際にゼロから検討し直すという無駄な工数が発生します。これは、法務部門全体の生産性を低下させるだけでなく、属人化を解消しようとする努力を阻害し、いつまでたっても組織としての知見が蓄積されないという負のスパイラルを生み出してしまうのです。

OLGAがもたらす解決策とメリット

これまでの章で見てきたように、法務業務の属人化は避けがたい課題であり、従来の工夫だけではその根本的な解決には限界があります。しかし、法務オートメーション「OLGA」は、これらの限界を打ち破り、法務部門に真の変革をもたらします。

OLGAは、法務案件の依頼から管理、ナレッジ活用まで、あらゆる業務プロセスを一元的に管理し、自動化することで、法務部門全体の生産性と品質を飛躍的に向上させます。

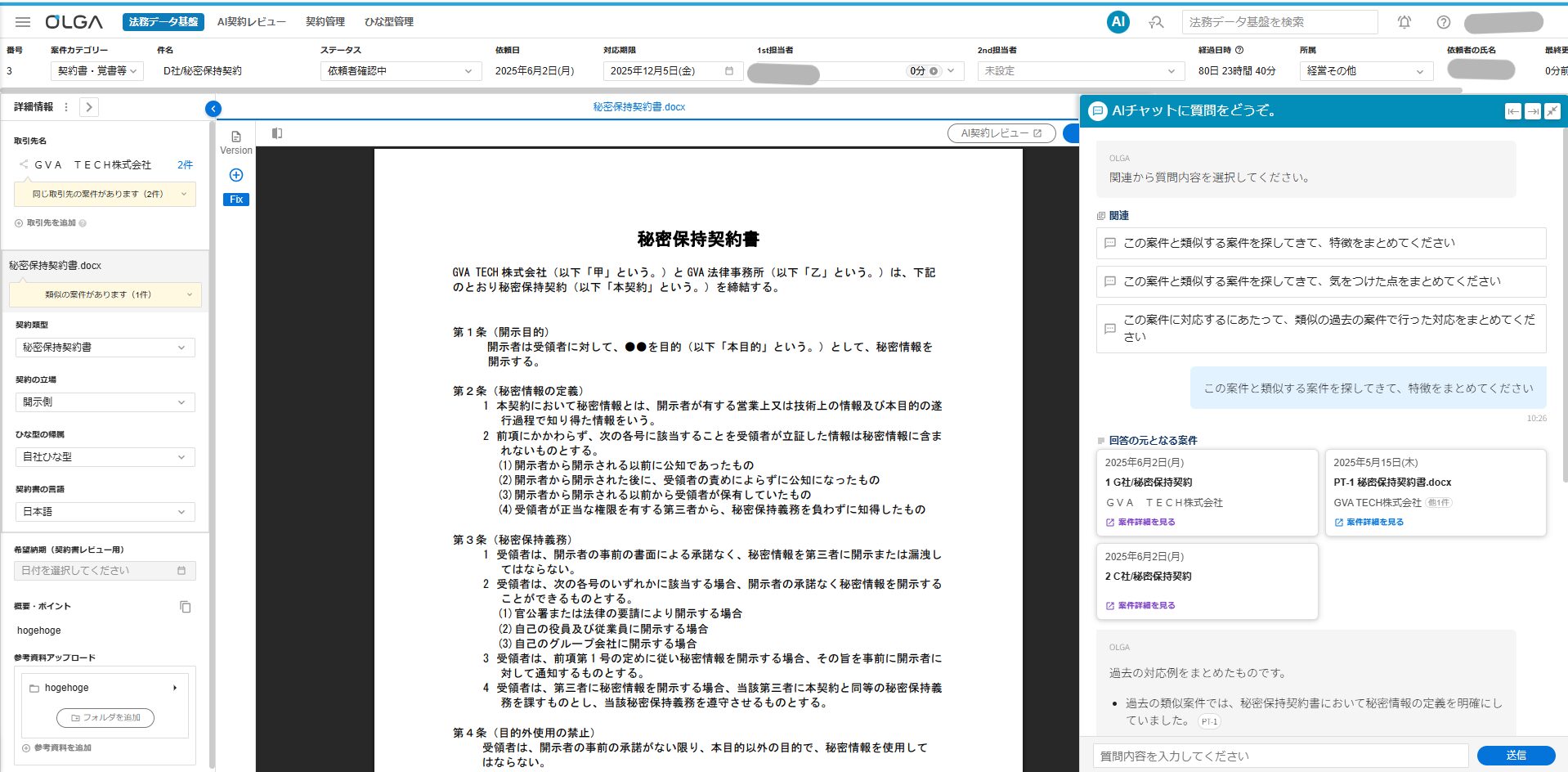

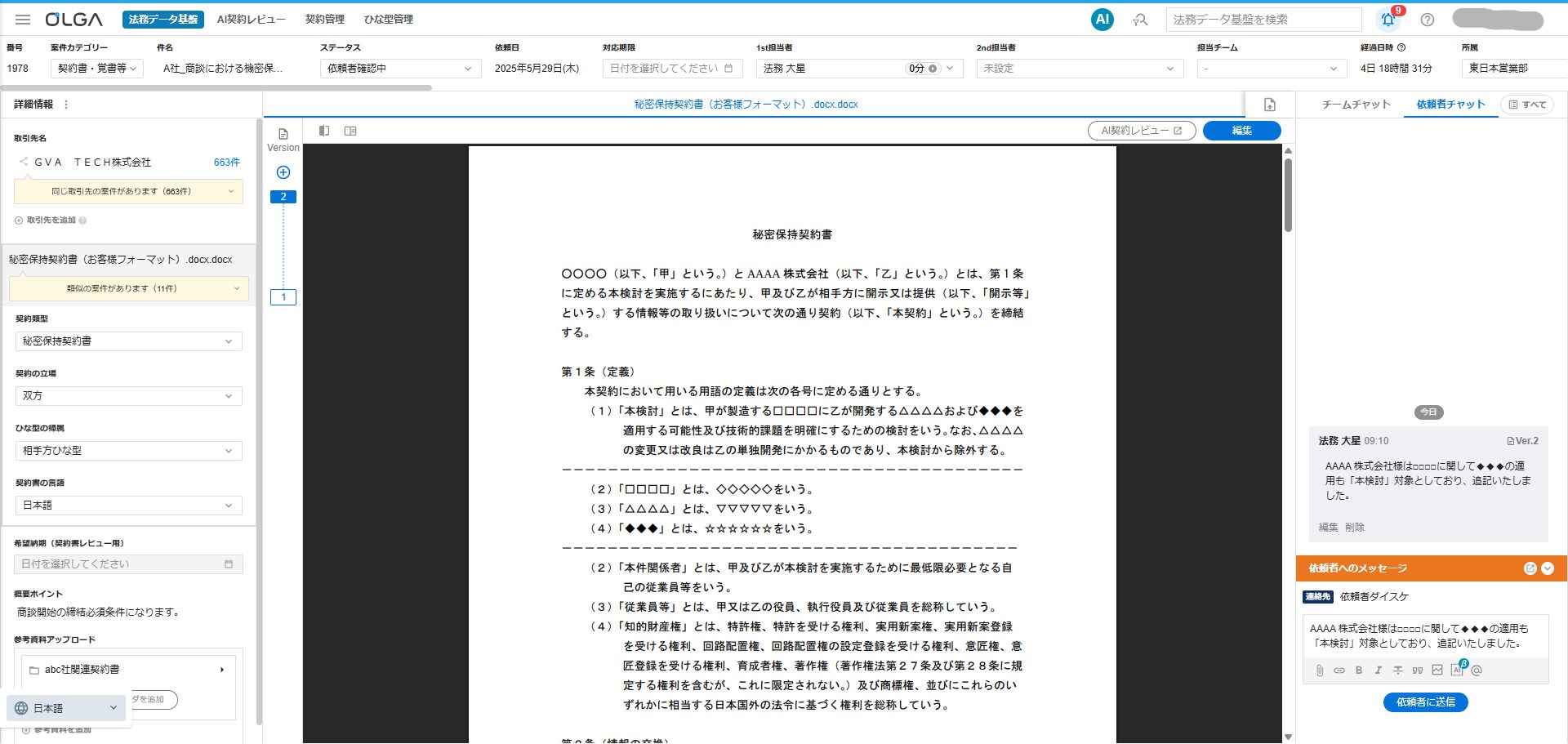

案件情報の集約と自動的なナレッジ化による情報統制の確立

OLGAの最も特筆すべき機能の一つは、法律相談や契約審査の依頼から案件管理に至るまで、自動的に一元管理できる点にあります。法務部門が日々の業務を遂行する中で生成されるあらゆる情報は、自動的にデータベースへ蓄積され、これにより従来手作業に依存していた情報整理やナレッジ入力の負担を軽減し、情報の鮮度と網羅性が常に維持されます。

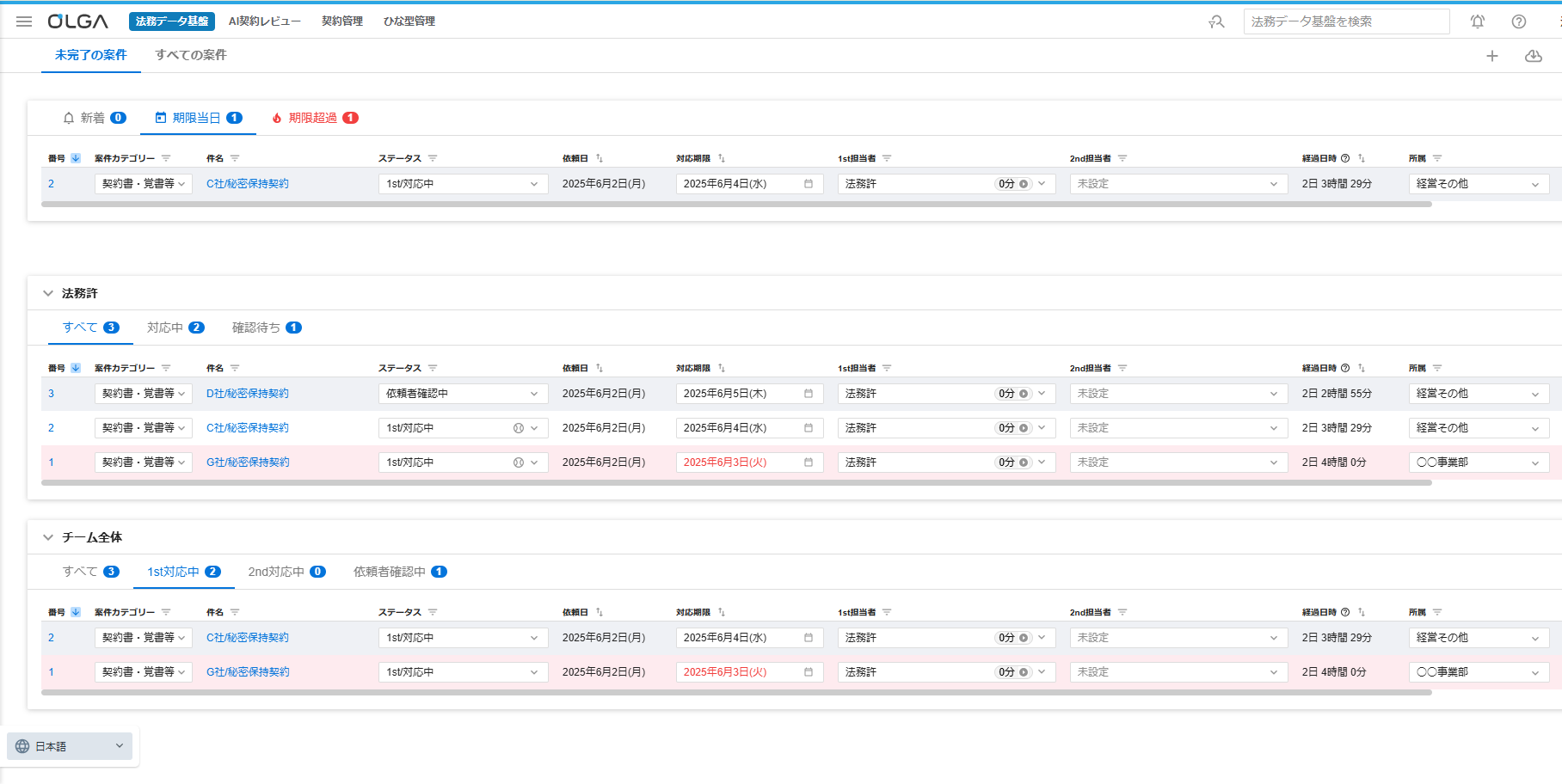

(1) 案件台帳の自動作成・ファイル・やりとりの自動格納

依頼が来た段階で自動的に案件台帳が作成され、案件一覧でタスク管理が可能です。依頼情報は自動的にデータベース化されます。また、依頼や依頼者とのコミュニケーションの中で、契約書などの関連ファイルが自動で案件に紐づいて格納されるため、手動での案件情報の保存作業が不要になります 。部門ごと、顧客ごとなど、ファイルの属性に応じてフォルダ構成を整える工数も発生しません。

(2) 案件情報の一元化

依頼情報・メールなどのやりとり・契約書の修正履歴などが案件単位で自動整理され一画面で確認できます。全ての情報が集約されるため、「残っているのに、見つからない」状態がなくなり、案件のページが見つかれば必要な情報すべてにアクセスできます。契約書以外の参考資料なども案件ページに集約され、案件の振り返りが容易になります。

業務状況の可視化

OLGAは、案件ボード(案件一覧)でのタスク表示・ステータスの自動更新機能により、各案件の状況が常に最新かつ正確な状態で可視化されます。これにより、部門内で誰がどのような案件を抱え、どの段階にあるのかが常に明確になり、業務の偏りやボトルネックを早期に発見し、適切なリソース配分を迅速に行うことが可能となります。

高度な検索とAIを活用したナレッジ活用

OLGAは、システム内に蓄積された膨大なナレッジを最大限に活用するための、高度な検索機能やAIによるナレッジ活用機能を提供しています。これにより、法務部門全体の知識共有と学習プロセスを加速させます。

(1)キーワード検索・絞り込み検索

文書内の全文検索に加えて、案件の種類、取引先、契約類型、担当者といった多角的な軸で情報を絞り込むことができるため、目的のナレッジに効率的にたどり着くことができます。

(2)Q&Aデータベース・過去案件AI機能

案件対応が完了した際に、依頼内容や依頼者とのやりとりの情報をもとにQ&Aを作成し、データベースに記録します。これにより、0からQ&Aを作成する手間がなくなり、効率的なナレッジ蓄積・活用を後押しします。

また、過去案件AI機能を用いて、類似案件のレコメンドを得ることができます。AIを活用することで、個々の担当者の経験や記憶に依存することなく、組織全体の過去の知見を最大限に活用できるようになり、法務部門全体の判断品質と対応速度が向上します。

導入企業の声

実際にOLGAを導入した企業からは、以下のような声が寄せられています。

郵船ロジスティクス株式会社様

・毎日1時間半行っていた案件受付業務がゼロになった。

・過去の案件ナレッジを活かすことも非常に簡単になり業務キャパシティが格段に向上した。

株式会社エムティーアイ様

・年間1万件以上のExcel管理・ファイル格納の工数が0になった。

・過去の案件の検索や分析時間が圧倒的に効率化された。

まとめ:法務案件管理の効率化を実現するならOLGA

法務業務の属人化は、業務の継続性・安定性の欠如、部門全体のパフォーマンス低下、法務人材の育成機会の損失といった深刻な課題を引き起こします 。従来のナレッジマネジメント手法や案件管理方法では、情報の散逸や更新の負担、情報連携の不足といった構造的な問題から、属人化を根本的に解消するには限界がありました。

OLGAは、法務案件の依頼受付から管理、ナレッジ活用までを自動化し、豊富な外部サービスと連携することで、これらの課題を一元的に解決します 。OLGAを導入することで、法務部門は業務の継続性と安定性を向上させ、部門全体のパフォーマンスを最大化し、法務人材の育成と組織力強化を実現できます 。

現在の案件管理に非効率さやリスクを感じ、「何とかしたい」とお考えなら、現状維持は機会損失になりかねません。法務案件管理DXを実現する「OLGA」の導入を、ぜひご検討ください。まずは無料体験や資料請求で、具体的な効果をご確認ください。