法務コラム

ゲーム・エンタメ業界の「変更覚書」作成ガイド

投稿日:2025.07.30

日常的な法務業務、特に変更覚書の対応で、手作業の煩雑さに追われ、なんだかんだ他の業務が手につかないということはないでしょうか?

「ミスや抜け漏れがあったらどうしよう」という不安もあり、事業部側でドラフトまで進めて欲しいと思いつつも、なかなか実現できないと感じているかもしれません。

「効率的に法務業務を行いたいが、新しいシステムを導入するのはちょっと…」と感じる方もいらっしゃるでしょう。でも、現在の変更覚書対応に非効率性を感じているなら、今がその課題を根本的に解決するチャンスです。

この記事では、ゲーム・エンタメ業界でよくある変更覚書の種類と作成ポイントに加え、従来の作成フローが抱える課題、そしてそれらを当社のOLGAがどう解決し、法務業務全体を効率化するのかを具体的にご紹介します。

OLGAを活用すれば、変更覚書作成のストレスから解放され、本来注力すべき戦略的な業務に集中できるようになります。法務業務を「もっと楽に」「もっと効率的に」したいと考えている方は、ぜひご一読ください!

目次

ゲーム・エンタメ業界における変更覚書作成の必須知識とテンプレート

ゲーム・エンタメ業界では、コンテンツを扱う業界であることから、イラストや音楽といった著作物の利用許諾契約やそれらの制作を委託する業務委託契約が締結されることが多いです。

そして、それらの内容変更も頻繁に発生します。これらの変更を適切に管理するために、変更覚書の作成は不可欠です。ここでは、変更覚書を作成する上で押さえておくべき必須知識と、効率的な作成に役立つテンプレートについて見ていきましょう。

変更覚書とは何か

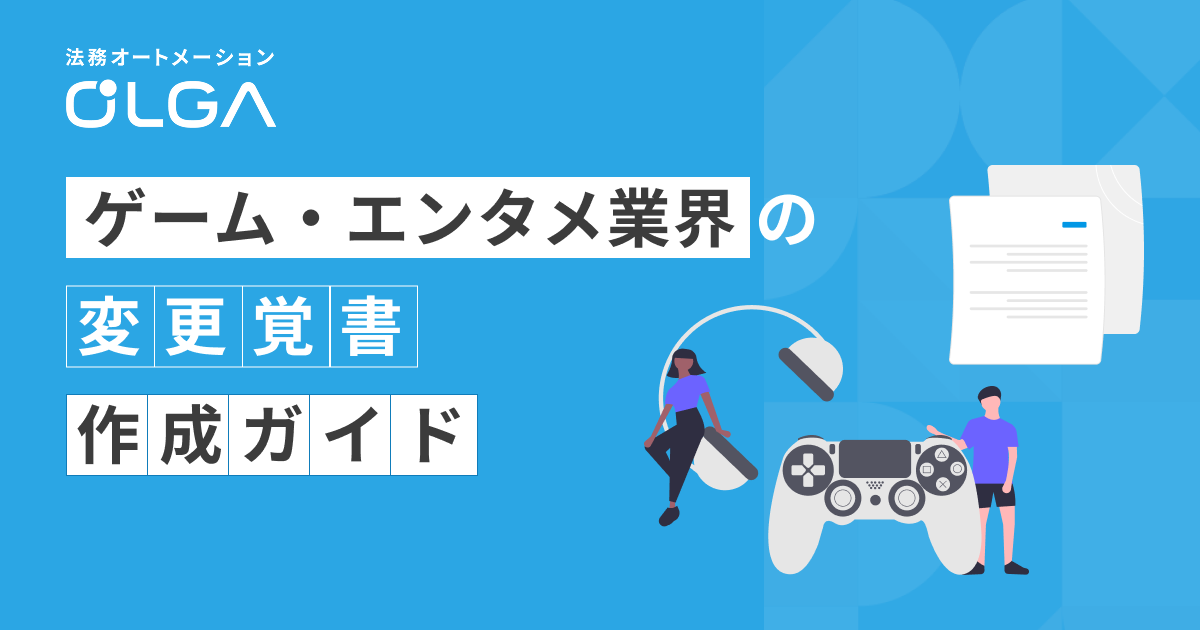

変更覚書とは、既に締結された本契約の一部内容を変更する際に作成される書面です。

本契約の条項を修正・追加・削除したり、一部の定義を変更したりする目的で用いられます。ゲーム・エンタメ業界においては、委託料や成果物の変更、許諾範囲や許諾対象となる著作物の追加、制作スケジュールの見直しなど、様々な場面で作成されます。

(1) なぜ変更覚書が必要か

本契約の内容を変更する際、口頭での合意やメールでのやり取りだけでは、後々のトラブルに繋がりかねません。変更覚書として書面で合意内容を明確にすることで、法的な証拠を残し、双方の認識の齟齬を防ぎ、紛争リスクを低減できます。

(2) 本契約との関係性

変更覚書は、単独で完結する契約ではなく、本契約の一部を構成するものとして機能します。したがって、本契約の条項番号を明記して、どの条項がどのように変更されるのかを具体的に記載する必要があります。また、変更覚書で変更されない条項は、引き続き本契約の定めが適用される旨を明記することが一般的です。

ゲーム・エンタメ業界でよくある変更覚書の種類と作成ポイント

ゲーム・エンタメ業界では、取引の内容や目的によって様々な種類の変更覚書が作成されます。ここでは、ゲーム・エンタメ業界で頻繁に登場する変更覚書とその作成におけるポイントを解説します。

- 著作物利用許諾契約変更覚書

- 既に締結されている著作物利用許諾契約において、許諾対象の著作物、許諾範囲、許諾期間、許諾料などの条件を変更する際に作成されます。例えば、本契約において許諾対象の著作物をAとしていたところ、Bも利用することとなった場合や、許諾範囲を日本に限定していたところ、全世界に拡大する場合などが考えられます。

- 作成方法:

- 本契約の特定: 変更の対象となる著作物利用許諾契約の名称、締結日、契約番号などを明確に記載します。

- 変更条項の明記: 変更する本契約の具体的な条項番号(例:「第X条(許諾範囲)を以下のとおり変更する。」)を挙げ、変更後の内容を正確に記述します。

- 効力発生日: 変更がいつから適用されるのかを明記します。

- その他の条項の継続: 本覚書で変更されない条項は本契約の定めが引き続き適用される旨の条項を必ず含めます。

- 作成する際に気を付けるポイント:

- 著作物の同一性: 利用条件の変更を行う著作物と、本契約で許諾の対象としている著作物に相違がないか確認します。本契約の相手方である著作権者との間で複数の利用許諾契約を締結することが多く、特に著作物がシリーズものである場合などに本契約の特定を誤る可能性があります。

- 変更内容の再確認: 著作物を追加したり、許諾範囲を拡大する場合において、許諾料の変更や許諾期間の変更といった付随的な変更が生じるかを確認します。付随的な変更が生じる場合は、併せて覚書に記載します。

- 業務委託契約変更覚書

- イラスト、音楽、3Dモデルなどの制作を委託する業務委託契約において、成果物の増減、納期の変更、委託料の変更などを行う際に作成されます。特にゲーム制作に関するものである場合は、リリース時期の前倒し・後ろ倒しといった経営方針の影響による変更が行われますし、ボイス収録業務の委託の場合は、声優の体調やスケジュールの影響による変更が行われます。

- 作成方法:

- 本契約の特定: 変更の対象となる業務委託契約の名称、締結日、契約番号などを明確に記載します。発注書や注文書で締結している場合もあります。

- 変更条項の明記: 変更する本契約の具体的な条項番号(例:「第X条(成果物)を以下のとおり変更する。」)を挙げ、変更後の内容を正確に記述します。

- 効力発生日: 変更がいつから適用されるのかを明記します。

- その他の条項の継続: 本覚書で変更されない条項は本契約の定めが引き続き適用される旨の条項を必ず含めます。

- 作成する際に気を付けるポイント:

- 変更内容の再確認: 成果物を増減したり、業務内容を変更する場合において、委託料の変更や納期・委託期間の変更といった付随的な変更が生じるかを確認します。付随的な変更が生じる場合は、併せて、覚書に記載します。

- 取引に関する規制法との関係: 下請法やフリーランス法といった取引に関する規制法の要件をみたす場合は、契約条件の変更が違法とならないよう注意を払う必要があります。

いずれの覚書も、本契約を正確に特定し、変更点を明確に記載し、関係当事者との十分な合意形成を図ることが重要です。

従来型フローの構造的な問題点/限界

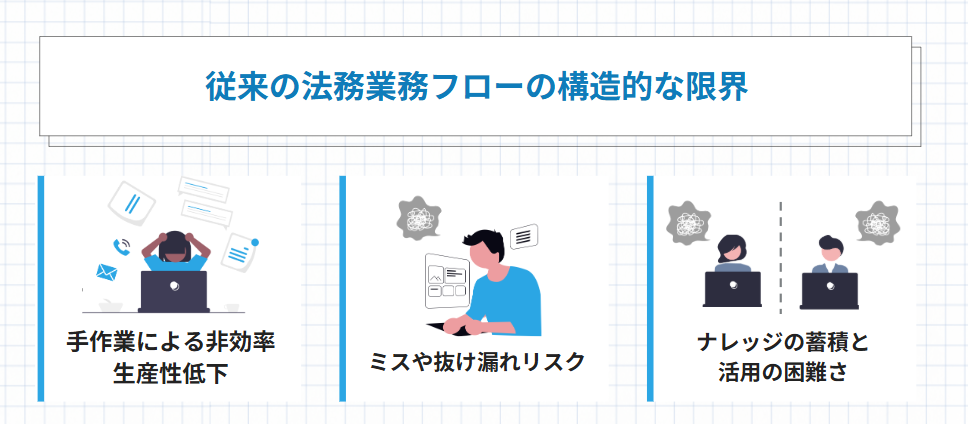

多くの企業で導入されている従来の変更覚書の作成・管理フローは、メールやExcel、共有フォルダ、あるいはSlackやスプレッドシートといったツールを駆使しているにもかかわらず、依然として多くの構造的な問題を抱えています。

これらの限界は、なぜ根本的な解決策、すなわちリーガルテックの導入が必要なのかを浮き彫りにします。皆様が抱える課題感と結びつけながら、その問題点を深掘りしていきます。

手作業による非効率性と生産性の低下

変更覚書の作成、レビュー、承認、締結といった一連のプロセスを手作業に依存している現状は、法務部門の生産性を著しく低下させています。これは、日々の業務に忙殺され、本来注力すべき戦略的な業務に時間を割けないという、法務担当者にとって深刻な課題に直結します。

(1) ドラフト作成の属人化と時間消費

変更覚書のドラフト作成は、特定の担当者に依存しがちです。テンプレートがあっても、条文の微調整や変更点の正確な反映には手間がかかり、その都度、一から作成するのと変わらない時間が消費されます。事業部からの依頼に対して、法務部門がドラフト作成のボトルネックとなるケースも少なくありません。

(2) 進捗管理の煩雑さ

複数の変更覚書が同時に進行している場合、メールやチャットでのやり取りだけでは進捗状況をリアルタイムで把握することが困難です。誰が、どの段階で、何を確認しているのかが不明確になり、催促や状況確認に余計な時間と労力を費やしてしまいます。

ミスや抜け漏れによる潜在的リスクの増大

手作業による覚書管理は、人為的なミスや抜け漏れが発生しやすく、これが重大な法的リスクに繋がる可能性があります。これは、契約内容の不備が直接的な損失やコンプライアンス違反に繋がるため、その影響は小さくありません。

(1) バージョン管理の不徹底

ExcelファイルやWord文書を共有フォルダで管理している場合、最新版がどれか分かりにくくなることがあります。複数の担当者が同時に編集することで、意図しない上書きや古いバージョンでの作業が進んでしまい、最終的な覚書に不正確な情報が含まれるリスクが高まります。

(2) 承認プロセスの見落とし

メールでの承認フローは、メールの見落としや確認漏れが発生しやすく、重要な変更覚書が適切な承認を得ずに締結されてしまうリスクがあります。これは、組織としてのガバナンス体制の脆弱性を露呈するものです。

ナレッジの蓄積と活用の困難さ

従来のツールでの覚書管理は、過去の事例やノウハウが個人のPCやメールボックスの中に散在し、組織としてのナレッジとして蓄積・活用されにくいという構造的な問題があります。これは、法務部門全体のスキルアップや効率化を阻害する要因となります。

(1) 検索性の低さ

過去の変更覚書や関連資料を探すのに時間がかかります。ファイル名やフォルダ分けのルールが統一されていない場合、必要な情報にたどり着くまでに多大な労力を要し、結果として類似案件の処理に際して過去の知見が活かされないことがあります。

(2) 知見の共有不足

特定の担当者しか知らないノウハウや、特定の契約に特化した変更覚書の知識が、組織全体で共有されにくい傾向があります。これにより、担当者の異動や退職があった際に、業務が滞ったり、一からナレッジを構築し直したりする必要が生じます。

OLGAがもたらす解決策とメリット

これまで見てきた変更覚書作成・管理における根深い課題や限界を、OLGAはどのように解決し、どのようなメリットを提供するのか、具体的に説明します。

変更覚書の作成・管理を自動化し、生産性を劇的に向上

OLGAは、変更覚書の作成から管理、締結までの一連のプロセスを自動化することで、法務部門の生産性を劇的に向上させます。これにより、日々の手作業に忙殺されることなく、本来注力すべき業務に集中できる環境を構築します。

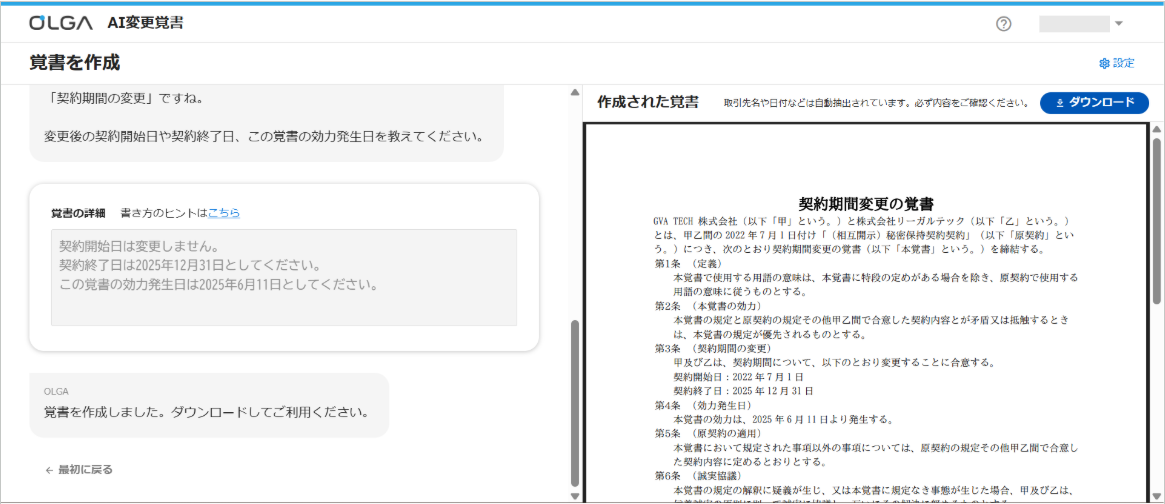

(1) テンプレートを活用したドラフト作成の効率化

OLGAでは、当社があらかじめ変更覚書のテンプレートを用意しておりますが、貴社の変更覚書テンプレートを登録することができ、必要事項を選択し、変更したい内容を入力するだけで、法務担当者が求める精度の高いドラフトを自動生成できます。これにより、事業部担当者でも簡単に変更覚書のドラフト作成が可能になり、法務部門はレビューに集中できます。

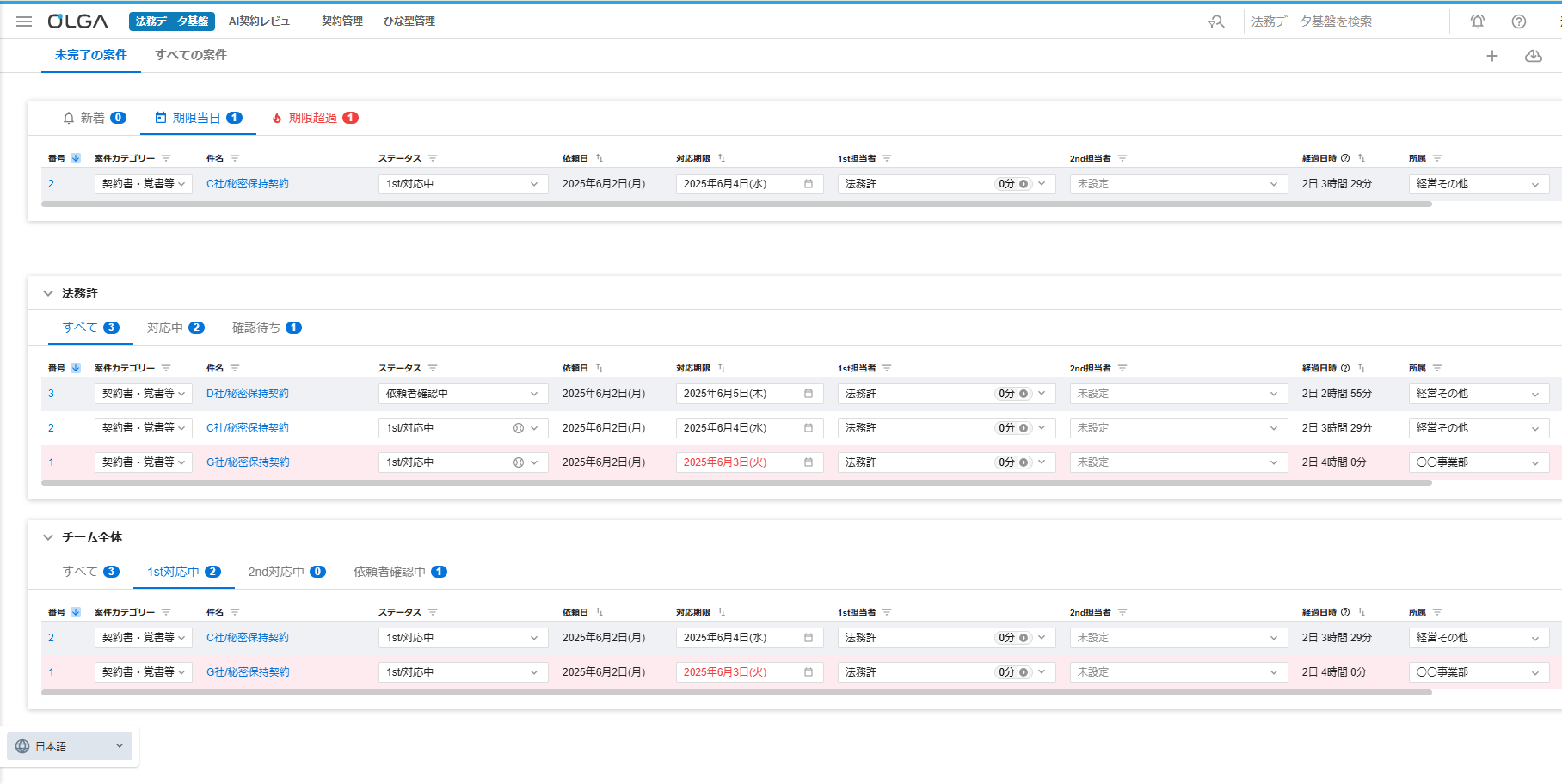

(2) 案件のステータスを一元管理

OLGAは、個々の変更覚書案件の進捗状況をリアルタイムで可視化します。これにより、複数の案件が同時に進行していても、誰がどの段階で作業しているのか、次に何をすべきかが一目で把握できます。

ミスや抜け漏れを排除し、リスクを最小限に

OLGAは、人為的なミスや抜け漏れが発生しやすい従来の課題を解決し、変更覚書に関する潜在的リスクを最小限に抑えます。これにより、コンプライアンス遵守を強化し、企業の法的安定性を確保します。

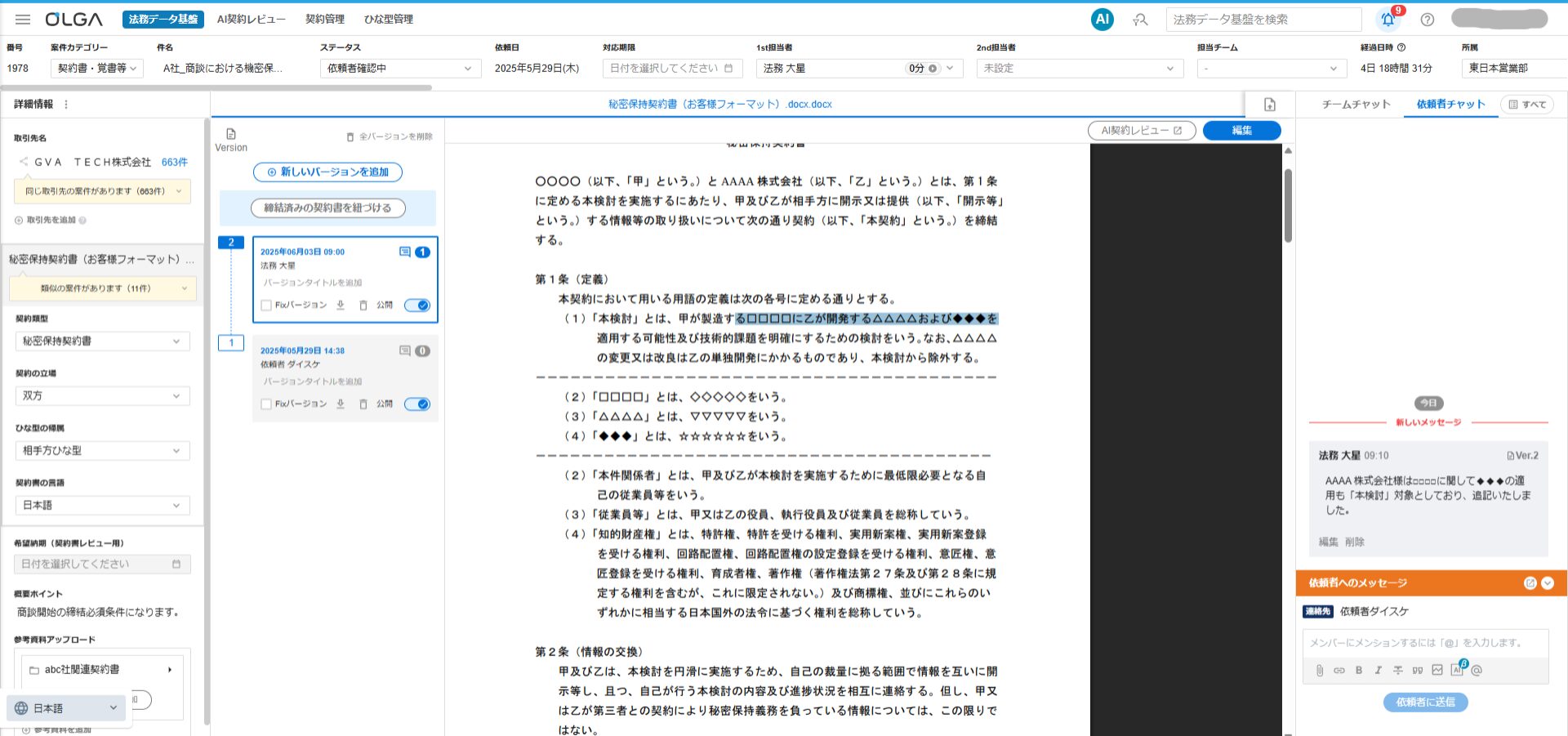

(1) 厳格なバージョン管理と変更履歴の自動記録

OLGA上での変更覚書の編集は、すべて自動的にバージョン管理されます。誰が、いつ、どこを変更したのかが明確に記録され、過去のバージョンへの復元も容易です。

これにより、「どれが最新版か分からない」という問題を根本的に解決し、常に正確な情報に基づいた作業が可能になります。

ナレッジを体系化し、組織全体の法務力を強化

OLGAは、過去の変更覚書や関連する知見を体系的に蓄積し、組織全体の法務力を強化します。これにより、特定の担当者に依存することなく、法務部門全体の生産性と品質を向上させることが可能です。

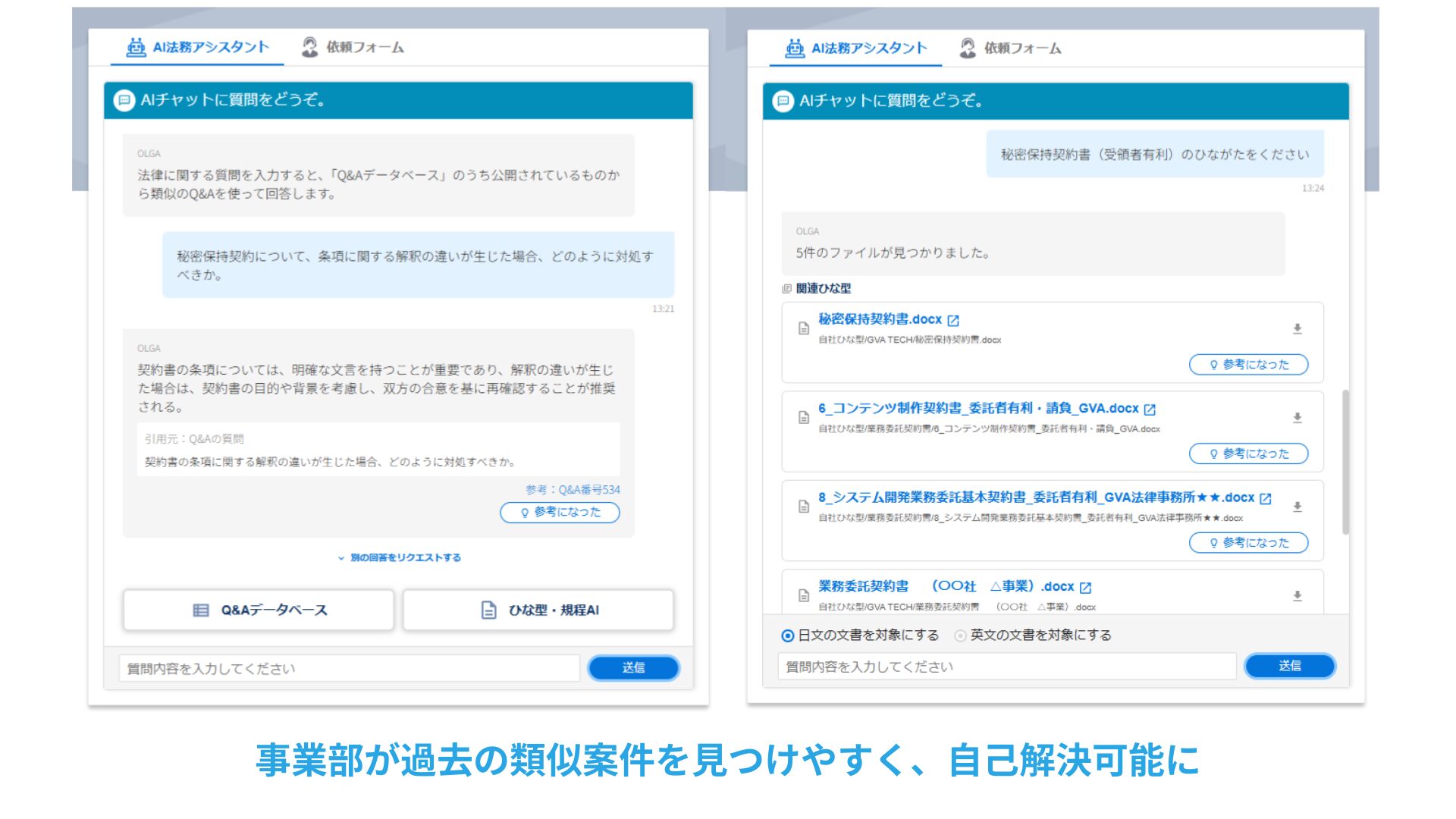

(1) 高度な検索機能とナレッジベースの構築

締結された変更覚書や関連文書は、キーワードや条項などで簡単に検索できます。これにより、類似案件の検討時やトラブル発生時に、必要な情報を素早く見つけ出し、過去の知見を最大限に活用できます。

(2) AIによる知見の活用支援

OLGAのAI機能は、過去の変更覚書や関連するやり取りや、新たな変更覚書作成時に類似の条項や関連情報を提案します。

これにより、法務担当者の業務負担を軽減し、より質の高い覚書作成を支援します。若手担当者も経験豊富な担当者の知見を活かして業務を進められるため、人材育成にも貢献します。

導入企業の声

実際にOLGAを導入し、効果を実感している企業の事例を紹介します。自社と同様の課題を持つ法務担当者、法務マネージャー、法務責任者、管理担当役員の皆様に近い企業の事例として参考にしてください。

郵船ロジスティクス株式会社様

「毎日1時間半行っていた案件受付業務がゼロに!

過去の案件ナレッジを活かすことも非常に簡単になり

業務キャパシティが格段に向上しました。」

株式会社エムティーアイ様

「年間1万件以上のExcel管理・ファイル格納の工数が0になり、

過去の案件の検索や分析時間が圧倒的に効率化されました 。」

まとめ:変更覚書作成の効率化とリスク軽減を実現するならOLGA

これまでの内容を振り返ると、ゲーム・エンタメ業界における変更覚書作成は、単なる事務作業ではなく、企業の法的安定性と事業継続に直結する重要な業務であることがお分かりいただけたかと思います。

従来のメール・Excel・共有フォルダ、あるいはSlack・スプレッドシートといったツールを用いた管理では、手作業による非効率性、ミスや抜け漏れのリスク、そしてナレッジの蓄積・活用の困難さといった構造的な課題が残ります。これらの課題は、いくら工夫を凝らしても、根本的に解決することは難しいでしょう。

OLGAは、変更覚書の作成から管理、締結までのプロセスを自動化・効率化し、人為的なミスを排除することで、貴社の法務業務を根本から変革します。テンプレートを活用したドラフト作成の効率化、厳格なバージョン管理、そして高度な検索機能とAIによる知見の活用支援は、法務担当者の皆様が抱える「日々の手作業に忙殺され本来業務に集中できない」「ミスや抜け漏れへの不安が大きい」「変更覚書のドラフトを事業部で実施してほしい」といった課題を解決します。

OLGAの導入は、単なる業務効率化に留まらず、法務リスクの軽減、組織全体のナレッジ活用促進、そして法務部門が本来注力すべき戦略的な業務への集中を実現します。

この機会に、OLGAの導入を検討し、貴社の法務業務を次世代へと進化させませんか?