法務コラム

新任法務マネージャーのための案件担当割り当て教科書 ~チーム力を高める基本と応用~

投稿日:2025.07.22

「法務案件の割り当て、今のやり方で本当に大丈夫なのか不安…」

「案件が一部のメンバーに集中していて、チームとしての対応力が育たない…」

このようなお悩みを抱えていませんか?

メールやExcel、口頭での案件振り分けなど、従来のやり方では、属人化や業務の偏りが生じやすく、対応漏れや育成機会の損失といったリスクも発生しがちです。法務マネージャーや法務責任者、管理部門の担当役員の皆さまにとって、案件の割り当ては単なる作業分担にとどまりません。それはチーム全体の成長や、安定した業務運営、そして企業のリスク管理を左右する重要なテーマです。

この記事では法務部の案件割り当てにおける属人化や業務負荷の偏りといった課題を整理し、担当の振り分けにおける基本と応用の視点を解説します。

さらに、手作業による業務運営から脱却し、ナレッジの共有や自動化によってチーム全体の対応力を高める方法もご紹介します。

目次

なぜ案件の担当割り当てが重要なのか?

法務部門の業務は、案件の受付から契約書の確認、法的リスクの精査、関係部門との連携など多岐にわたります。その中でも、案件の「誰が対応するか」を決める割り当ては、単なる作業分担ではありません。実は、チーム全体のパフォーマンスや育成、業務の品質を左右する非常に重要な要素です。

たとえば、特定のメンバーに案件が集中してしまうと、負荷が一極集中し、対応が遅延したり、内容の精査が不十分になったりといったリスクが発生します。また、特定の人しか対応できない業務が増えることで属人化が進み、その人が休暇・退職・異動などで不在になった際には、大きな業務停滞が発生しかねません。さらに、新人や若手メンバーに案件がなかなか回らず、経験を積む機会を逃してしまうことも少なくありません。これでは法務チーム全体の成長が鈍化し、「できる人しか対応できない体制」のまま硬直化してしまいます。

一方、案件の割り当てを意図的に設計し、難易度や緊急度、メンバーのスキルや稼働状況に応じて配分できるようになると、業務品質の維持と人材育成の両方が実現します。ベテランは高度な判断が必要な案件に集中し、若手には無理のない範囲で成長の機会を提供することが可能になります。

また、割り当てのルールを明確にし、誰がどの案件をどのような基準で担当するのかを見える化することで、チーム内の納得感やモチベーションも向上します。管理職にとっても、業務量や対応履歴を可視化できれば、評価や配置判断の根拠としても活用できるようになります。

案件の担当割り当ては、「人に仕事をつける」のではなく、「仕事を通じて人を育てる」起点です。法務マネージャーや責任者がこの視点を持つことで、チームはより強く、しなやかに成長していくことができるのです。

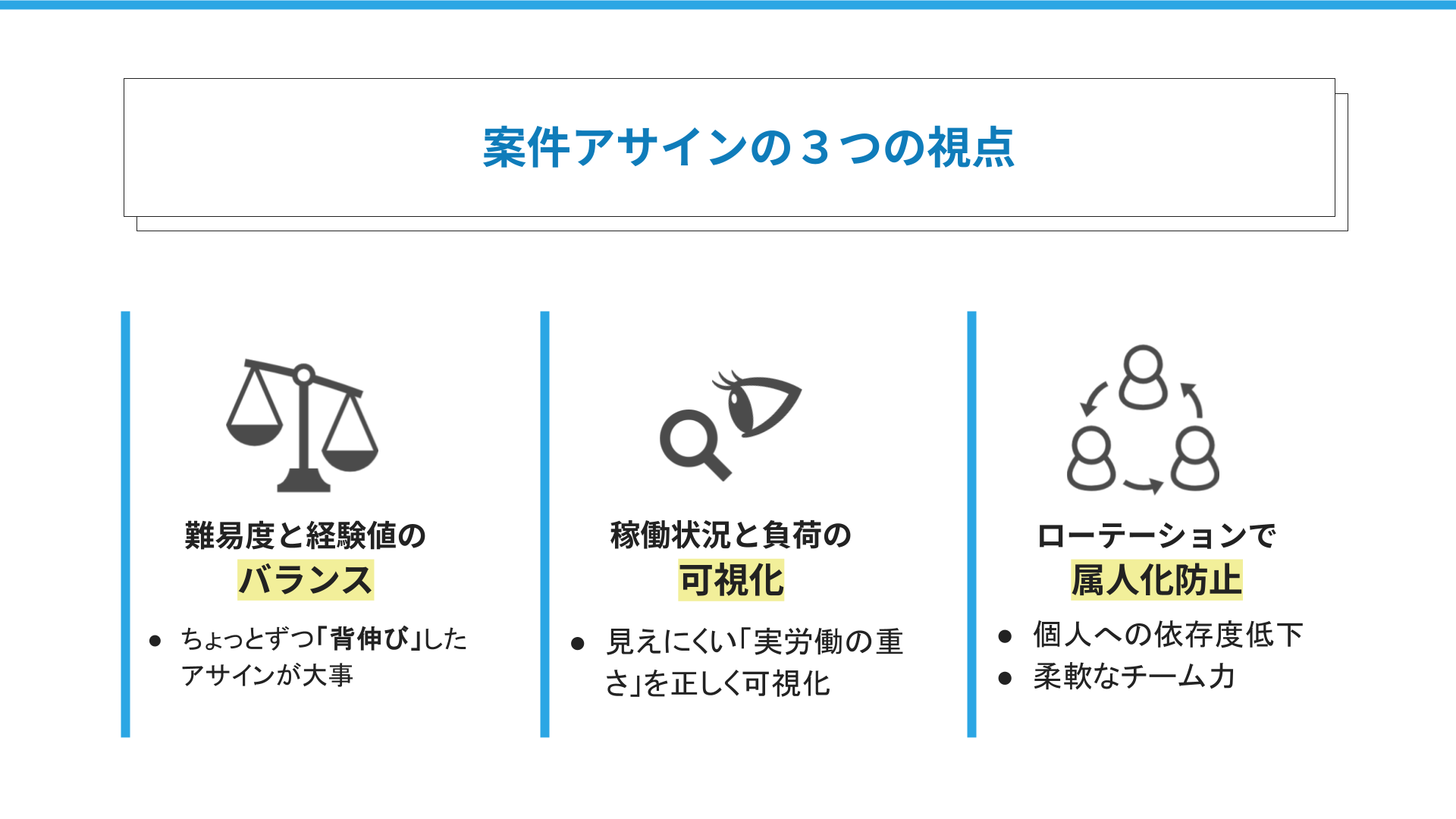

案件割り当ての基本:3つの視点

法務案件の割り当てを効果的に行うためには、表面的な業務量だけでなく、複数の視点を総合的に考慮する必要があります。ここでは、割り当ての質を高めるために欠かせない「難易度×経験値」「稼働状況×負荷」「ローテーションによる属人化防止」の3つの観点について解説します。

難易度 × 経験値で、適切に人を割り当てる

案件の内容には、企業間契約のように高度な法的判断を要するものから、定型的なNDAの確認など、比較的単純なものまでさまざまなレベルがあります。そのため、各案件の難易度を見極めたうえで、それにふさわしいスキル・経験を持ったメンバーに担当を振り分けることが重要です。

たとえば、経験豊富なメンバーには戦略的な契約レビューや新規事業に関わるリーガルチェックなど、難度の高い案件を任せつつ、若手には定型業務を中心に「ちょっと背伸びした」案件も適宜アサインすることで、育成にもつなげることができます。

「誰にでもできる業務」だけを新人に任せていては、成長機会を逃してしまいます。あえてチャレンジングな案件を一部任せることで、現場での判断力や対応力が磨かれていきます。

稼働状況 × 負荷を考慮して、無理のない運用へ

法務メンバーごとに、担当案件数や進行中のタスクの量は異なります。業務割り当てを行う際には、見えにくい「実稼働の重さ」まで意識することが求められます。

例えば、案件数は多くなくても、対応している案件が全てイレギュラーで工数がかかるものであれば、実際の稼働は重いはずです。逆に、案件数は多くてもすでに進行が安定している案件ばかりなら、追加アサインが可能な場合もあります。

このような「案件の重さ」と「メンバーの余力」を正しく把握しておくと、業務過多によるストレスやパフォーマンス低下を未然に防ぐことができます。SlackやExcelなどの手動集計では限界がありますが、ツールを使って稼働状況を可視化することで、こうしたバランス調整も容易になります。

ローテーションで属人化を防ぎ、柔軟なチームへ

いつも同じメンバーが同じような案件や依頼元を担当していると、知らず知らずのうちに属人化が進みます。属人化は、短期的にはスムーズな対応を実現しますが、長期的には大きなリスクとなります。

特定の事業部からの依頼を特定のメンバーしか対応できない場合、万が一そのメンバーが離席中、あるいは退職した場合には、対応に大きな混乱が生じます。また、ナレッジも個人に閉じてしまい、チーム全体に共有されにくくなります。

このようなリスクを避けるためには、意図的にローテーションを設けることが有効です。同じ事業部でも、一定期間で担当を交代する。異なる種類の案件にも全員が触れる機会をつくる。そうすることで、個人への依存度が下がり、誰もが柔軟に対応できるチームに育っていきます。

チーム規模別:割り当て戦略の応用

法務部の体制や人数に応じて、最適な案件の割り当て方は変わってきます。人数が少ないうちは全員が広く対応する必要がありますが、人数が増えるにつれて、専門性や育成を意識した運用が可能になります。ここでは、チームの成長段階に応じた3つの戦略をご紹介します。

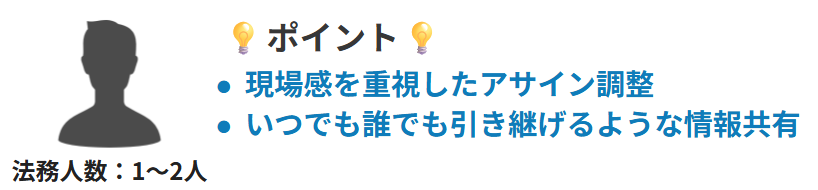

法務1~2名体制:負荷とスキルのバランス重視

少人数体制では、一人ひとりの役割が広範囲に及ぶため、無理のない範囲で業務をカバーするバランス感覚が求められます。各メンバーの得意分野や経験に応じて割り当てるのはもちろんですが、それに加えて「今、誰がどれだけ忙しいか」「どの案件にどの程度の工数がかかるか」といった現場感も踏まえて調整することが大切です。

また、少人数の場合は、急な休みや不在による業務停滞が大きなリスクになります。すべての案件を1名だけに任せるのではなく、可能な範囲でサブ担当や共有メモを活用し、最低限の引き継ぎができる状態を保っておくと安心です。

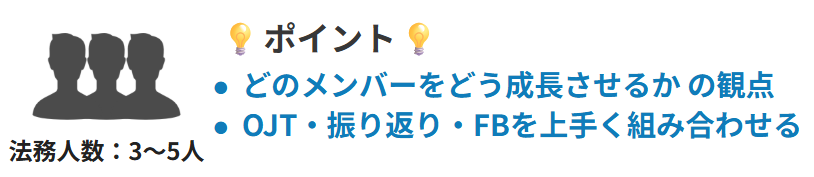

法務3~5名体制:育成視点を取り入れたアサイン

ある程度の人数が揃うと、単に業務を回すだけでなく、「どのメンバーをどのように成長させたいか」を意識したアサインが可能になります。新人や中堅層には、定型的なNDAや業務委託契約などを中心にアサインしつつ、徐々に「ちょっと背伸び」できる案件も織り交ぜていきましょう。

たとえば、リスク判断が必要な契約レビュー案件において、初回はベテランとペアで対応させ、次回からはひとりで進める…といった段階的な任せ方をすると、実務を通じた成長が期待できます。また、チーム内で週1回の案件振り返りミーティングを設けるなど、OJTとレビューの機会を組み合わせることで育成効果が高まります。

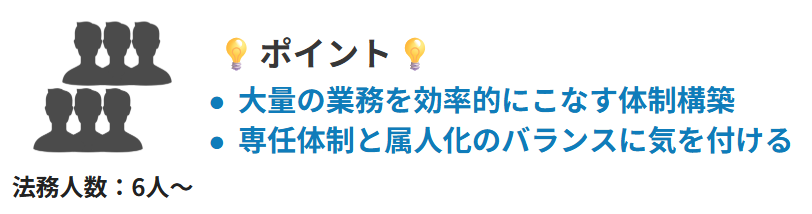

法務6名以上:専任制による専門性と効率性の強化

人数が6名以上となると、業務の効率化や対応スピードの観点から、「誰がどの分野を担当するか」という専任体制を組むことが有効です。

たとえば「契約書レビュー担当」「知財対応担当」「法務相談窓口」「事業部ごとの専任担当」などに分けることで、案件の属人化を防ぎつつ、専門知識を蓄積することができます。

さらに、事業部との信頼関係構築にもつながります。常に同じ法務担当が窓口となることで、依頼の背景や業務特性を把握しやすくなり、やり取りの効率化やリスク判断の精度も向上します。ただし、固定化しすぎると属人化やチームの硬直化を招く恐れがあるため、一定期間ごとにローテーションを設けたり、別担当とのペア制度を取り入れたりすることが推奨されます。

このように、チームの規模に応じて割り当て戦略を柔軟に変化させることで、安定した運用とメンバーの成長、そして組織全体の底上げを同時に実現できます。

育成とナレッジ共有を仕組み化する

案件をただ「こなす」だけでは、法務チームはなかなか強くなりません。 個々のメンバーの成長や、チーム全体の対応品質を高めていくには、日々の業務の中で得られた知見を、再利用可能な“ナレッジ”として仕組み化していくことが不可欠です。属人化を防ぎながら、組織としての対応力を高めていくためには、「育成」と「ナレッジ共有」が両輪で機能する体制づくりが重要です。

案件対応履歴と判断理由をナレッジ化する

「これはどう対応したんだっけ?」

「前回も似たような案件があったはず…」

こうした場面で、過去の判断や資料がすぐに参照できる仕組みがあれば、対応のスピードも品質も飛躍的に向上します。重要なのは、単なるファイル保管ではなく、「誰が、どのような理由で、どう判断したのか」まで記録することです。

たとえば、取引スキームに対して契約条項をどう調整したか、どんな懸念があってどのような対策をとったかといった思考のプロセスを残しておけば、次に同様の案件を扱うメンバーの学びにもつながります。ナレッジが整理されていない状態では、同じような質問が何度も繰り返され、属人化が進みやすくなります。「過去に誰がどう対応したか」をチーム全体で共有できるようになることは、法務チームの対応力を底上げする第一歩です。

定期的な振り返りで育成サイクルを回す

実務に追われていると、育成の優先順位はどうしても後回しになりがちです。しかし、育成は待っていても進みません。そこで効果的なのが、月次や四半期単位での「案件振り返り」の時間を設けることです。この振り返りでは、「どの案件にどう対応したか」「どこで判断に迷ったか」「改善の余地はあったか」などをメンバー自身が言語化し、他のメンバーと共有することで、経験をチーム全体の知見に変えることができます。

マネージャーにとっても、対応内容を振り返ることで、メンバーの強みや課題、どの領域に成長機会があるかを把握することができ、次のアサイン方針や研修計画に活かすことができます。

可視化により、公平な評価とマネジメントを支援

「なんとなく頑張っている」ではなく、「何をどれだけ対応したか」が見えるようになると、マネジメントの質も大きく変わります。

対応件数や対応領域、案件の難易度や進捗状況などを定量的に可視化することで、評価の公平性が高まり、メンバーの納得感にもつながります。努力や成果が見えることで、メンバーのモチベーションも維持されやすくなります。また、可視化されたデータは、業務配分のバランス調整にも活用できます。過重な負荷がかかっているメンバーを早期に発見できたり、逆に手が空いているメンバーに育成目的で案件を振ったりと、柔軟な運用が可能になります。

このように、「知っている人が知っているだけ」ではなく、「誰でも見て学べる」「チームとして育つ」状態を目指すことが、持続可能で強い法務体制づくりの鍵となります。

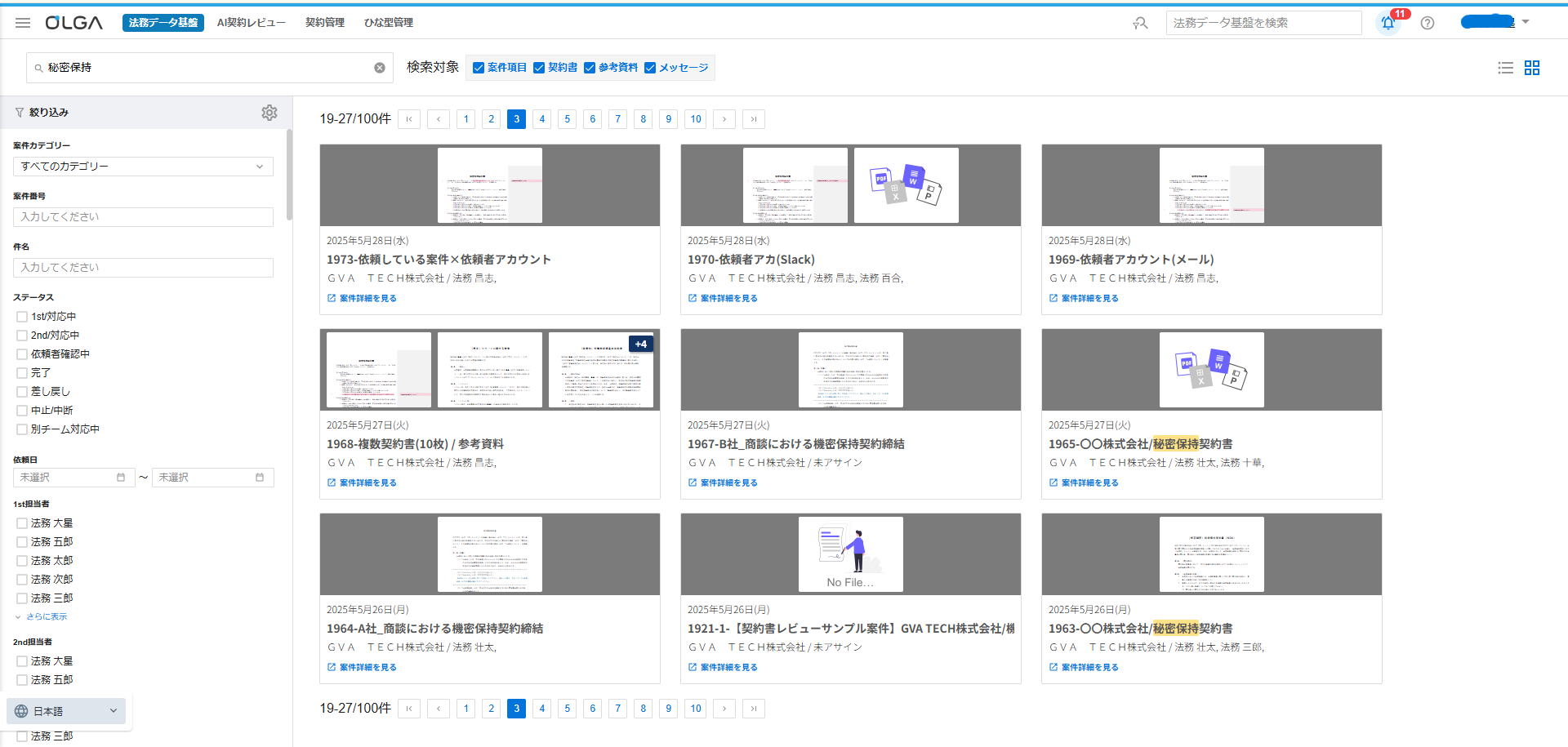

案件割り当てと育成を支えるツール:OLGA

ここまでご紹介してきたように、案件の適切な割り当てやナレッジの共有には、属人的な判断に頼らず、継続的に機能する「仕組み化」が不可欠です。しかし実際には、「誰がどの案件をどれくらい抱えているのかが分からない」「過去の判断履歴が残っておらず、ナレッジが引き継がれない」といった課題を抱える法務部門は少なくありません。

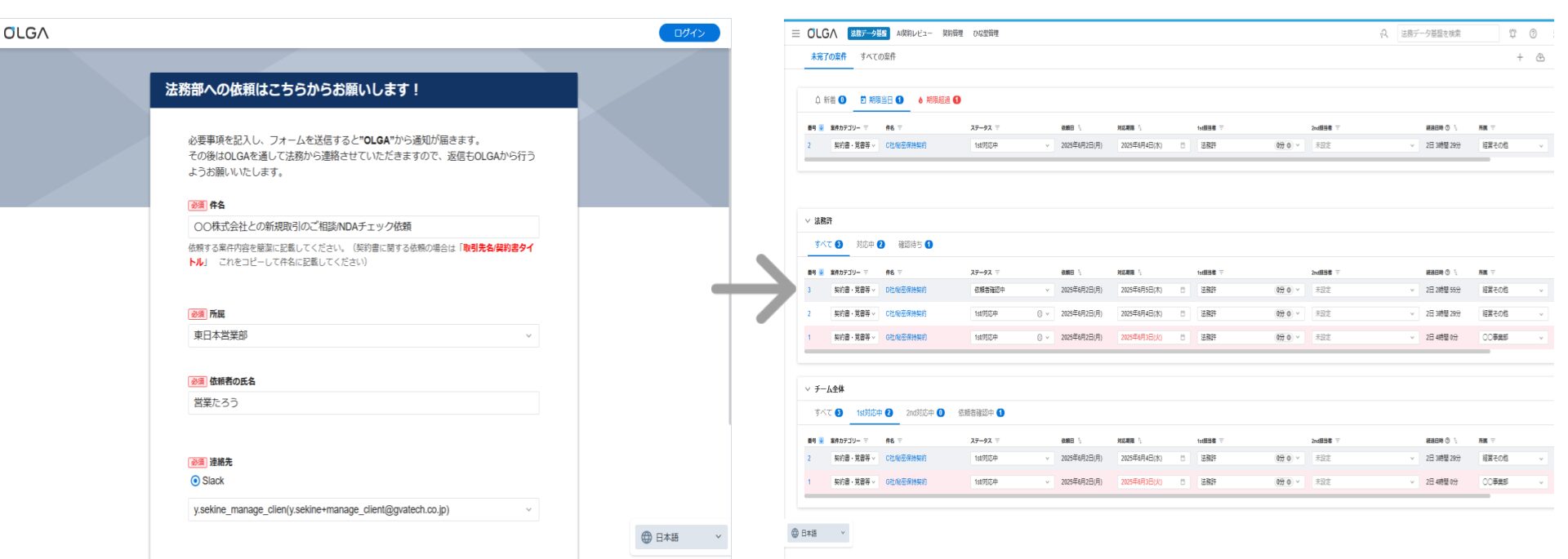

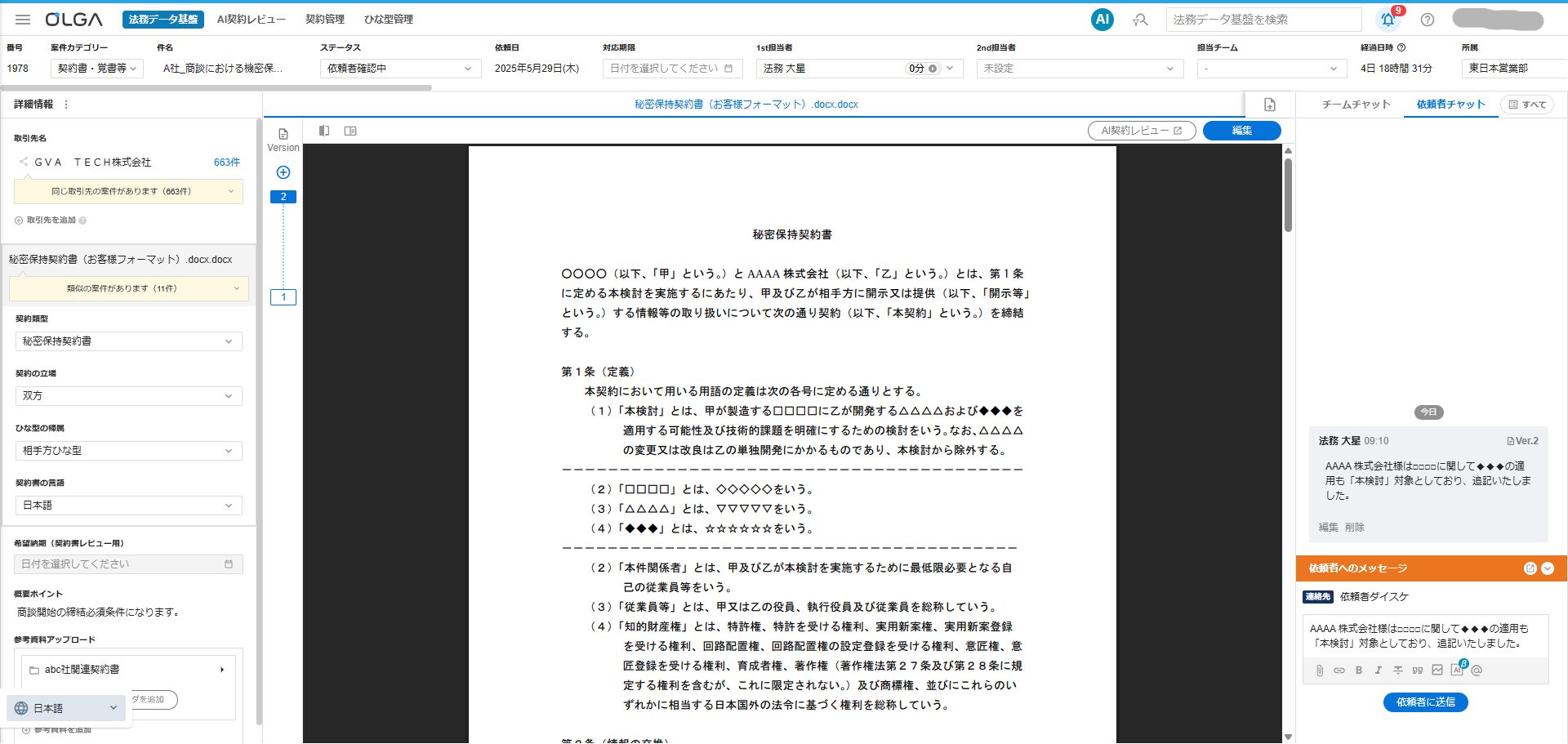

こうした課題を根本から解決するのが、法務オートメーション「OLGA」です。OLGAは、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化します。

担当アサインの自動化で属人化と偏りを防止

OLGAでは、あらかじめ設定したルールに基づき、案件受付時に自動で担当者を割り当てることが可能です。

たとえば、「NDA案件はAさん、事業部Xの案件はBさん」「業務量が少ないメンバーを優先してアサイン」などの条件を設定しておけば、案件受付のたびにアサイン作業を手動で行う必要がなくなります。

これにより、アサインミスや対応漏れを防ぐだけでなく、属人化や偏りの解消にもつながります。また、各担当者の対応件数や稼働状況もリアルタイムで把握できるため、マネージャーは最適な配分を随時調整することができます。

類似案件の検索・参照で、相談・レビューもスムーズに

過去の案件の対応履歴は、経験の浅いメンバーや異動直後の担当者にとって非常に心強いナレッジになります。OLGAでは、過去の類似案件をキーワードや依頼元などで簡単に検索・参照でき、担当者の判断根拠や修正履歴、やり取りの経緯なども確認することが可能です。

これにより、「誰かに聞かないと分からない」といった属人的なボトルネックを排除し、ナレッジをチーム全体で共有する文化を自然と醸成できます。

案件対応履歴や判断理由を自動で蓄積し、再利用可能に

OLGAでは、案件ごとのやり取りや資料、判断の経緯がシステム上に自動で記録されます。Wordやメール、チャットに散らばっていた情報をひとつの案件ページにまとめることで、いつでも誰でも過去の履歴を確認できるようになります。

特に、契約交渉の過程でどんな提案を行い、どのように妥結したのかなど、法的な判断だけでなくビジネス判断も含めて履歴に残すことで、将来的なトラブル防止やノウハウの蓄積にもつながります。

導入企業の声

実際にOLGAを導入し、効果を実感している企業の事例を紹介します。自社と同様の課題を持つ法務担当者や法務マネージャー、法務責任者の方々にとって、参考にしていただける事例です。

郵船ロジスティクス株式会社様

「毎日1時間半行っていた案件受付業務がゼロに!

過去の案件ナレッジを活かすことも非常に簡単になり

業務キャパシティが格段に向上しました。」

株式会社エムティーアイ様

「年間1万件以上のExcel管理・ファイル格納の工数が0になり、

過去の案件の検索や分析時間が圧倒的に効率化されました。」

まとめ:育成も見える化も叶える、戦略的アサインをOLGAで仕組み化

案件の割り当て方法は、法務チームの力を決定づける重要なマネジメント領域です。 属人化を避け、業務負荷を平準化し、ナレッジを組織に蓄積していくためには、「なんとなく」ではなく「戦略的なアサイン」が求められます。特定の人だけに業務が集中してしまうと、チームは脆弱になります。一方で、経験や稼働状況といった“見える化された情報”をもとに戦略的にアサインすることで、個人の力を引き出しながら、組織としての底上げが実現できます。案件の割り当ては、業務を回すだけでなく、チームの未来を設計する手段でもあるのです。

本記事では、案件割り当ての基本となる考え方や、チーム規模に応じた応用パターン、育成とナレッジの循環、そしてそれを支えるツールとしてのOLGAの活用法について解説してきました。法務マネージャーや法務責任者として、「今の割り当て方はチームの成長につながっているだろうか?」「忙しさが誰かに偏っていないだろうか?」と立ち止まり、仕組みを見直すことが、チームをもう一段階進化させる第一歩になります。

業務の属人化に悩むチームが対応力・育成力・再現性を兼ね備えた「強い法務チーム」に変わっていくために、 ぜひ今回ご紹介した考え方や仕組み、ツールを活用し、チームのありたい姿に近づけていただければ幸いです。