法務コラム

業務効率を劇的に改善する法務案件台帳の「教科書」とOLGAによる自動化

投稿日:2025.08.18

コンプライアンス意識の向上が叫ばれる昨今、法務案件の増加により、案件の進捗や情報の管理に苦慮している法務担当者の方が多いのではないでしょうか。

また、日々の業務で法務知識や経験が散逸し、過去案件のリサーチや情報管理にストレスを感じていませんか。 必要な情報を見つけるのに時間がかかり、非効率さを感じ、漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。

このような状況を改善するためには、法務関連の案件を一件ごとに記録し、一元的に管理する「法務案件台帳」が不可欠です。

本記事では、法務案件台帳の必要性と重要性から、一般的に台帳作成に用いられるExcelを最大限に活用した効率的な管理方法を解説します。

また、様々な案件台帳の活用事例や法務の現場が抱える課題を根本的に解決する法務オートメーション「OLGA」についてもみていきましょう。

目次

法務案件台帳が重要な理由

法務案件台帳とは、法務関連の案件を一件ごとに記録し、一元的に管理するための管理方法を指します。法務案件台帳の作成は、単に情報を整理するだけでなく、法務部門全体の生産性向上とリスク低減に大きく貢献します。

昨今、法務部門が扱う案件も多岐にわたっており、契約書の審査、トラブル相談、コンプライアンス関連の調査、訴訟対応など、それぞれの案件には個別のプロセスと期限が存在します。

これらの案件を適切に管理できなければ、重要な案件の見落としや対応の遅延が発生し、企業の信頼性や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。法務案件台帳は、こうした課題を解決し、安定した企業運営を支える基盤となります。

案件全体を可視化し、見落としを防ぐ

様々な方法(メールやチャット、口頭など)から寄せられる依頼を、法務案件台帳に一箇所に集約することで、現在抱えている全案件の状況を漏れなく把握できます。これにより、業務の重複や手戻り、対応漏れなどを防ぎ、業務をスムーズに進めることが可能です。

多くの企業では、法務への依頼が複数のチャネルを通じて行われます。例えば、営業部門からの契約書レビュー依頼はメールで、人事部門からの労務相談はチャットで、経営層からの緊急の相談は口頭で、といった具合です。

これらの情報が個々の担当者のデスクトップやメールボックスに散在していると、全体の業務量を把握することが困難になります。特に、複数の案件を同時に抱える担当者にとっては、それぞれの進捗状況を正確に把握し、優先順位をつけることが大きな負担となります。

進捗と期限を明確にし、迅速な対応を促す

各案件のステータス(進捗状況)と期限を明確に可視化することで、対応が遅れている案件や期日が迫る案件をすぐに特定できます 。これは、法務部門全体の迅速な対応を促し、対応漏れのリスクを軽減する上で不可欠です。

法務案件は、その性質上、緊急性を要するものや厳密な期限が設けられているものも少なくありません。しかし、案件数が多くなると、個々の案件の進捗状況や期限を常に意識し続けることは容易ではありません。口頭での確認や個別のリマインダーに頼るだけでは、どうしても抜け漏れが発生しやすくなります。

案件台帳を活用した管理の具体例

法務案件台帳の必要性がわかったところで、では、台帳項目としてどのような情報を持たせるのが良いのでしょうか。

まずは、必須の項目について見ていきましょう。

法務案件台帳における”必須”項⽬

漏れのない円滑な対応には、案件管理台帳が不可欠です。基本的な法務案件の管理項目としては、以下の項目が挙げられます。

- 依頼日: 案件の受付日

- ステータス: 案件の現在の状態

- 対応期限: 案件の対応期日

- 法務担当者: 案件の主担当者

- 依頼部署: 案件を依頼した部署

- 依頼者: 案件を依頼した担当者

- 弁護士相談の有無: 外部弁護士の要否/利用状況

案件台帳を作成する上で最も重要なのは、まずどのような情報を管理すべきかを明確にすることです。上記の必須項目は、あらゆる法務案件に共通して必要な基本的な情報であり、これらを網羅することで、案件の全体像を把握しやすくなります。

例えば、「依頼日」は案件の発生時期を明確にし、「対応期限」は対応の優先順位付けに役立ちます。また、「法務担当者」と「依頼部署・依頼者」を明確にすることで、コミュニケーションを円滑に進めることができます。

さらに、これらの必須項目に加えて、企業や法務部門の特性に応じた独自の項目を追加することも有効です。

以下では、具体的なユースケースを想定した、上記の必須項目に加えてどのような項目を設定したら良いかを考えていきます。

詳細なステータス管理による状況把握の具体化

限られたメンバー構成の法務部門では、案件の詳細な現在地を明確化する項目が重要です。案件のステータス項目については必須の項目としても紹介しましたが、一般的には「法務対応中」「依頼者確認中」「完了」などの設定が考えられます。

それに対し、より現在のステータスを正確に可視化するために、たとえば、「弁護士確認中」「先方確認中」「決裁待ち」「押印フェーズ」といった具体的な選択肢を設けるとより効果的です。

一般的な「対応中」や「依頼者確認中」といった大まかなステータスだけでは、案件の具体的な進捗状況を把握しきれない場合があります。特に少人数の法務部門では、一人の担当者が複数の案件を同時に担当することが多く、突発的な休暇や出張などで不在になった場合、他のメンバーがその案件を引き継ぐ際に、状況をゼロから把握し直すのに時間がかかってしまうことがあります。これは、業務の停滞や対応遅延の原因となります。

そこで、ステータス項目に具体的なアクションフェーズを設けることで、案件が現在どの段階にあるのかをより詳細に可視化できます。これにより、たとえ担当者が不在であっても、他のメンバーが台帳を見るだけで「この案件は今、弁護士の確認を待っている段階だな」とすぐに理解し、必要なアクションをスムーズに引き継ぐことができるようになります。

この詳細なステータス管理は、チーム全体の対応力を高め、緊急時にも柔軟に対応できる体制を構築するために非常に有効です。

案件難度の可視化と適切なアサイン

法務メンバーも案件も多い企業では、担当者の力量や業務負荷を踏まえた適切なアサインが求められます。それぞれの案件に対する工数は、同じ契約書レビューの案件でも内容により大きく異なるケースも少なくありません。

案件難度を「高」「中」「低」などで可視化する項目を設けることで、担当者の業務負荷だけでなく、難易度も踏まえた適切なアサインを実現できます。育成面でも効果が期待できるため、ジュニア層に適切な件数の高難度の案件を担当させるといった、経験を促すようなアサインも可能です。また、高難度案件にベテランとジュニアを共同でアサインし、OJT(On-the-Job Training)の機会を創出することも可能です。

このように、案件難度を可視化することで、法務部門全体のスキルアップと効率的な人材育成を同時に実現できます。

複数期限設定による繰り返しの業務管理

年度ごとなど、繰り返しの業務を管理するために先の予定も含めて管理し、漏れをなくすことができます。台帳に、以下のような複数の期限を設定しましょう。

- 発生した相談案件の依頼者側の希望対応日

- 法務の努力目標の対応期限日

- 本来の期限日

- 次回の対応日時

法務部門には、年度ごとの契約更新、定期的なコンプライアンス研修の実施、株主総会の準備、登記更新など、繰り返し発生する定型業務が多数存在します。これらの業務は、カレンダーツールで管理することも可能ですが、個人のカレンダーに依存すると属人化しやすく、担当者が変更になった場合や、突発的な事態で対応が遅れるリスクがあります。

法務案件台帳に複数の期限を設定することで、これらの繰り返し業務をより確実に、かつ効率的に管理できます。これにより、例えば年に一度の契約更新業務であれば、今年度の更新が完了した時点で、次年度の更新時期を台帳に記録し、必要な準備項目や担当者を設定しておくことが可能です。

こうすることで、次年度になってから慌てて準備を始めるのではなく、計画的に業務を進められるようになり、漏れなく確実に定型業務を遂行できるようになります。これは、法務部門のプロアクティブな業務運営を可能にし、企業のコンプライアンス体制強化にも繋がります。

ファイル・メールリンクの設置と情報集約

日次や週次の進捗確認ミーティングに案件台帳を活用する際、報告事項のある案件について、ミーティングのための報告資料を別途用意する手間を省くことができます。

台帳項目を充実させ、共有ドライブなどのファイルリンクやメールリンク(メッセージファイル)を設置すれば 、台帳を見ながら、適宜リンクへアクセスして詳細な報告ができるようになります 。さらに充実させる際は、担当者の所感や案件のポイントを簡潔に残せる項目などを設けておくと、より充実した議論がクイックに実施できます。

法務部門では、案件の進捗確認や情報共有のために、定期的にミーティングが開催されることが一般的です。しかし、このミーティングのために毎回、各担当者が報告資料を作成したり、関連するファイルやメールを探したりする作業は、時間と労力を要し、大きな負担となります。

結果として、ミーティングの準備に追われ、本来の業務時間が削られてしまうことも少なくありません。

この方法を導入することで、ミーティングの準備にかかる時間を大幅に削減できるだけでなく、議論の質が向上することも期待できます。参加者全員が最新の情報にアクセスできるため、認識のずれが少なくなり、より本質的な議論に集中できます。また、担当者の所感や案件のポイントを簡潔にまとめる項目を追加すれば、口頭での説明を補完し、より深い洞察を共有することも可能です。結果として、ミーティングがより効率的かつ生産的になり、意思決定のスピードも向上します。

相談分類項目の設定による傾向分析と事前対策

トラブル相談など、分類化しやすい案件が多い企業では、頻出相談への対応のため台帳で分類化することが効果的です。相談分類項目を設けることで 、FAQを作成する際などに傾向分析がしやすくなります。

例えば、以下のような項目を設定できます。

- ○○法関連(個人情報保護法、景表法、各種業法など)

- クレーム内容(製品クレーム、顧客対応クレームなど)

法務部門に寄せられる相談の中には、内容が異なるように見えても、共通の法的な論点や対応方針を持つものが少なくありません。例えば、顧客からのクレーム案件は多種多様ですが、その根本原因や法的責任の有無を判断する際のポイントには類似性がある場合があります。

これらの案件を個別に処理するだけでなく、体系的に分類し、分析することで、より効率的な対応策を導き出すことが可能になります。具体的には、トラブル相談であれば、関連する法令(個人情報保護法、景品表示法など)や、クレームの種類(製品に関するもの、顧客対応に関するものなど)で分類します。

これにより、特定の法律分野に関する相談が頻繁に寄せられている、あるいは特定の製品に関するクレームが多発しているといった傾向を把握できます。

この傾向分析の結果は、様々な形で活用できます。例えば、頻繁に寄せられる質問に対するFAQ(よくある質問)を作成し、社内イントラネットなどで公開することで、事業部門からの同様の問い合わせを削減できます。また、特定の分野での法的リスクが高いと判断された場合には、社内研修の実施や規程の見直しを行うなど、事前に対策を講じることが可能になります。

これにより、将来的なトラブル発生を未然に防ぎ、法務部門の対応スピードを改善し、結果として案件数そのものを削減することにも繋がります。

法務アウトソーシングにおける依頼・管理

法務アウトソーシングをする際に台帳を通して依頼・管理を行い、依頼プロセスを簡便にします。

都度アウトソーシング先の弁護士へ依頼するのではなく、台帳を通して意思表示をし、自社の法務担当者と同じように台帳を利用してもらいます。また、項目にチェックがついたら自動でメールが飛ぶような仕組みが作れた場合には、依頼もスムーズになるでしょう。

これにより、外部弁護士は常に最新の案件情報にアクセスでき、自社の法務担当者と同じように案件の進捗状況を把握しながら業務を進めることができます。従来の「電話やメールで都度依頼し、進捗も個別に確認する」という非効率な方法から脱却し、台帳を中心とした一元的な管理体制を構築することで、社内外の連携が強化され、アウトソーシングの費用対効果を最大化することが可能になります。

従来ツールによる案件台帳管理の限界

ここでは、一般的に台帳作成に使われるExcelを例にとり、工夫してもなお残る構造的な限界や問題点について解説します。

情報の分断による非効率性の常態化

異なるチャネルでやり取りされる依頼や案件情報がシステム的に連携されないため、情報が常に分断された状態にあります。一箇所で案件全体を俯瞰することが難しいといえるでしょう。

多くの企業で法務部門が直面する課題の一つに、情報のサイロ化があります。案件に関する情報が、メール、チャットツール、共有フォルダ内のドキュメント、そして個人のPCに保存されたExcelファイルなど、複数の場所に散らばって存在している状態です。例えば、ある契約書のレビュー依頼はメールで届き、その後の交渉履歴はチャットで行われ、最終的な契約書は共有フォルダに保存されるといったケースです。

このような情報の分断は、法務部門全体の生産性を著しく低下させます。まず、特定の案件に関する情報を探すのに時間がかかります。担当者が変わったり、過去の案件を振り返ったりする際に、関連情報を全て見つけ出すのは骨の折れる作業です。

次に、情報の不整合や重複が発生しやすくなります。例えば、Excelで進捗を管理していても、メールでの最新のやり取りが反映されておらず、結果として古い情報に基づいて判断を下してしまうリスクがあります。また、同じような質問が複数の担当者に繰り返し寄せられた場合でも、過去の対応履歴を共有できていないため、毎回ゼロから対応を検討しなければならないという非効率が生じます。

この情報の分断は、単なる業務効率の低下にとどまらず、法務リスクの増大にも繋がります。重要な情報が見落とされたり、最新の状況が把握できなかったりすることで、法的な判断ミスや対応遅延が生じ、企業の信頼性や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

根本的な解決には、情報の連携と一元管理を可能にするシステム的なアプローチが不可欠です。

ナレッジ蓄積・活用の壁とリスク増大

個々の法務担当者が案件対応で得た知識や経験に対して、組織全体のナレッジとして体系的に蓄積・共有される仕組みがないケースも少なくありません。台帳に残っているのは、案件の属性的な情報や現在のステータス、担当者情報などに限られてしまうため、”ナレッジ”に該当する、「なぜその選択をしたのか」「解決にあたって必要な情報は何だったのか」といった、本質的な情報は依然として台帳の外に置かれます。

結果として、類似案件を探す手間が解消されず、古いひな型や勝手な内容変更による大きなトラブルに繋がる潜在的なリスクを抱え続けることになってしまいます。

法務部門の業務は、常に新しい知識や経験の積み重ねです。しかし、これらの貴重な知見が個々の担当者の頭の中や、散らばったファイルの中に留まってしまうと、組織全体としての成長が阻害されます。

例えば、ある担当者が特定の法規制に関する複雑な案件を解決したとしても、そのノウハウが体系的に共有されていなければ、他の担当者が同様の案件に直面した際に、また一から調査や検討を行わなければなりません。これは業務の非効率を生むだけでなく、対応品質のばらつきや、過去に解決済みだった問題が再燃するリスクを高めます。

手動作業に起因する負荷とミスの温床

Excel台帳の最大の難点はここにあります。案件の受付から進捗状況の更新、関連ファイルの格納といった一連のプロセスが手動で行われる場合、多大な業務負荷が発生します。

手作業が多いほどヒューマンエラーが発生しやすくなるだけでなく、ミスや抜け漏れを生み出す温床となり、法務部門のDX推進における大きな障壁となっているといえるでしょう。仮にミスや抜け漏れがなく管理ができていたとしても、その状態は案件の逐一の変化に基づいて手動で台帳を更新し続けた結果であり、管理工数は膨大の一途を辿ります。

このような手動作業に依存した環境は、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進においても大きな障壁となります。法務部門の業務プロセスがデジタル化されていないため、他の部門との連携が滞ったり、データ分析による業務改善が困難になったりします。

結果として、法務部門は「コストセンター」と見なされがちになり、企業の競争力強化に貢献する「プロフィットセンター」としての役割を十分に果たせなくなってしまうのです。業務の自動化と効率化は、法務部門の未来を考える上で避けて通れない課題です。

OLGAがもたらす効率的な案件管理とメリット

従来の管理方法における案件台帳の課題に対して、法務オートメーション「OLGA」はどのように解決し、どのようなメリットを提供するのかを具体的にみていきましょう。

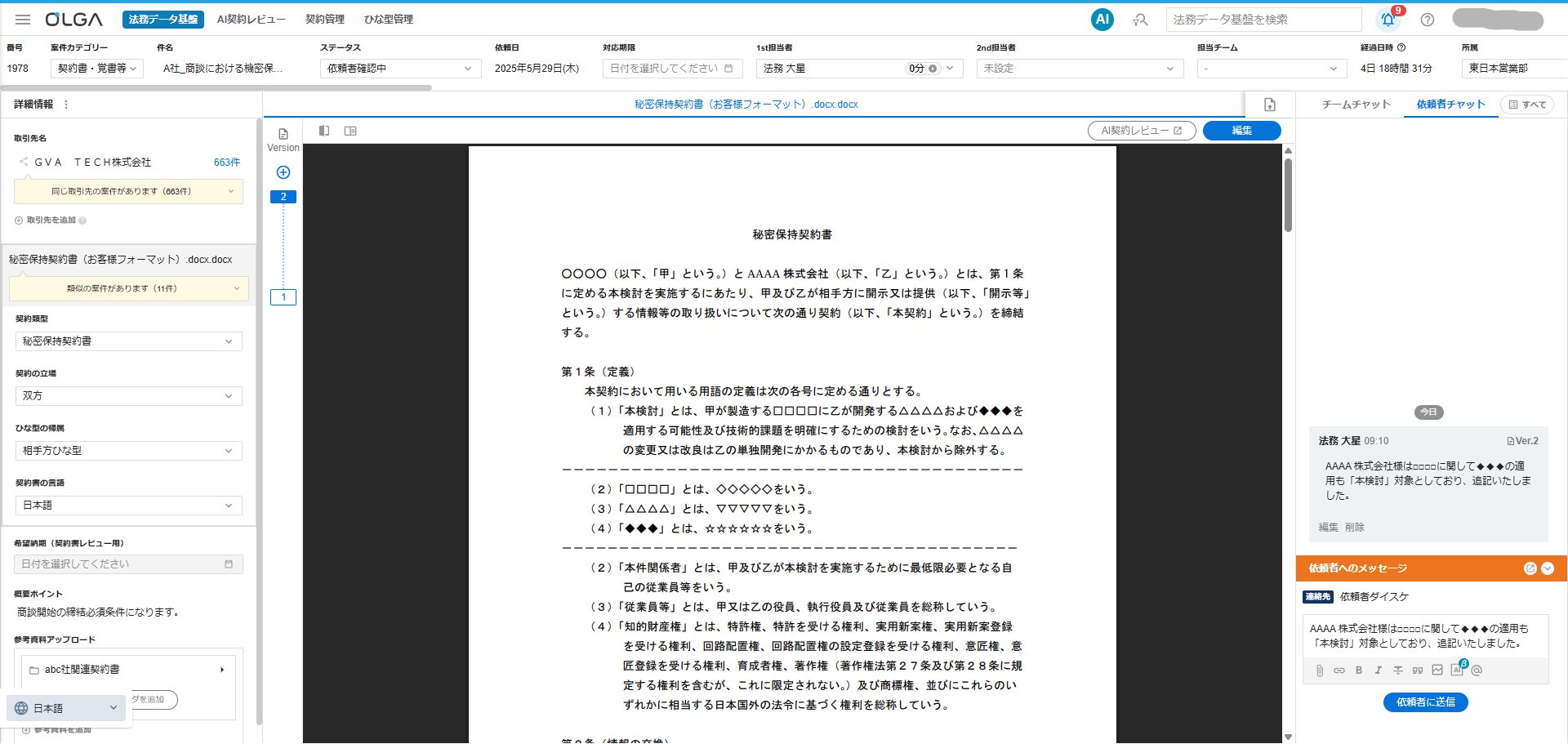

案件情報の一元化と業務プロセスの自動化

OLGAは、依頼受付から案件管理、情報整理までの一連のプロセスを自動化・一元化することで、法務部門の業務効率を大幅に向上させます。

(1)案件受付の一元化と効率化

OLGAの依頼フォームは、法務部門への依頼方法を一元化しつつ、質問事項は法務部が自由にカスタマイズ可能です。これにより、受付側の法務は様々な受付方法に対応する必要がなくなり、また、事業部側は依頼事項が明確になるため、双方のメリットに繋がります。

依頼に必要な情報がフォームを通じて漏れなく収集されるため、情報不足による手戻りを防ぎ、法務部門は依頼が届いた時点で迅速に案件に着手できます。

(2)案件情報の一元管理と自動整理

依頼フォームから案件を受け付けると、台帳の作成とともに案件ごとに専用の管理ページが自動で作成されます。

このページには、案件情報、ファイル、やりとりが一つに集約され、案件対応の中で情報が自動で整理されます。これにより、過去案件のリサーチや情報管理にかかるストレスが大幅に軽減されます。

(3)担当者の業務負荷軽減とミスの削減

案件受付から情報整理、進捗管理までの一連のプロセスを自動化することで、手動による作業が大幅に削減されます。

これにより、法務担当者の業務負荷が軽減され、ヒューマンエラーのリスクも低減されます。項目一つを埋める作業は決して大きな時間を要する訳ではありませんが、項目が10個あれば掛ける10、さらに案件数の掛け算となるため、自動化による工数削減の量は膨大なものとなります。

ナレッジマネジメントの強化とチーム連携の促進

OLGAは、法務部門内の知識共有とチーム全体の協業を促進し、対応品質の均一化と効率的な業務遂行を支援します。

(1)ナレッジの蓄積と活用による業務効率の向上

OLGAは、過去の案件情報や対応履歴を体系的に蓄積し、ナレッジとして活用することを容易にします。類似案件の検索が容易になり、担当者は過去の成功事例や注意点を迅速に参照できます。これにより、個々の法務担当者の経験が組織全体の資産となり、業務の属人化を防ぎ、対応品質の均一化に貢献します。

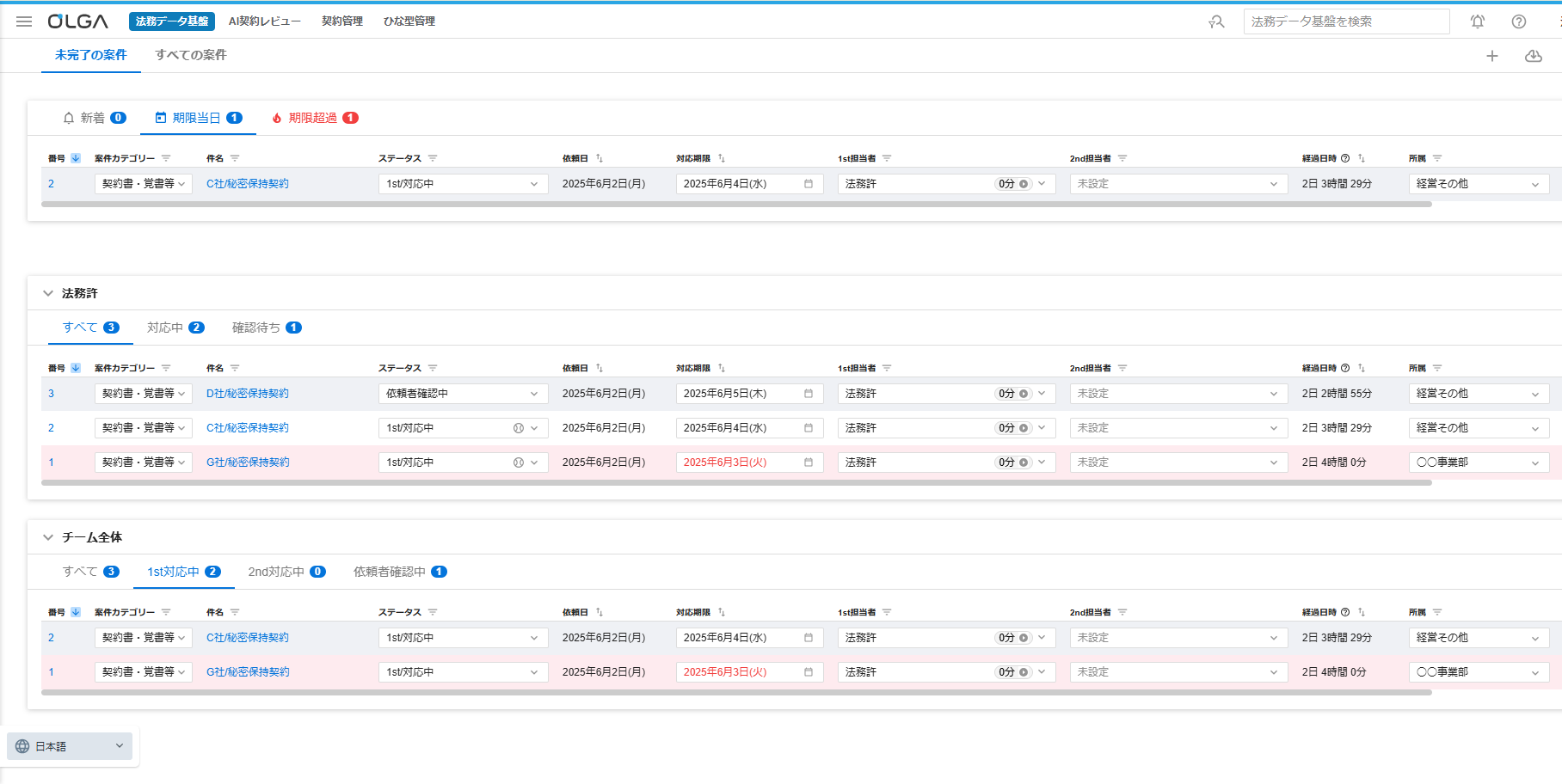

(2)リアルタイムな進捗可視化とチーム連携の強化

OLGAは、案件の進捗状況をリアルタイムで可視化します 。各案件のステータスや担当者、期限が一覧で確認できるため 、チームメンバー全員が最新の情報を共有し、連携を強化できます 。メッセージの送受信に応じてステータスが自動で変わるため、都度のステータス変更作業からも解放されます。これにより、遅延している案件や対応が必要な案件を迅速に特定し、タイムリーな対応を促します。ダッシュボード機能を使えば、未完了の案件や対応期限が近い案件などを一目で確認可能です 。

柔軟なカスタマイズと継続的なシステム改善

OLGAは、企業の特定のニーズに合わせた柔軟な運用を可能にし、ユーザーの声に基づいた継続的なシステム改善が行われています。

(1)豊富なカスタマイズ性による柔軟な運用

案件管理ページの元となる依頼フォームは、ユーザー側で自由にカスタマイズできます 。また、案件台帳だけのオリジナル項目も作成可能で、必要な情報の集約を自由に行うことができます 。これにより、企業の特定のニーズに合わせた柔軟な運用が実現します 。

(2)日々進化する機能

OLGAは自社開発のクラウドサービスであり、ユーザーの声をもとに日々機能が進化しています 。これにより、常に最新かつ最適な法務案件管理ソリューションが提供されます。

導入企業の声

実際にOLGAを導入した企業からは、以下のような声が寄せられています。

郵船ロジスティクス株式会社様

・毎日1時間半行っていた案件受付業務がゼロになった 。

・過去の案件ナレッジを活かすことも非常に簡単になり業務キャパシティが格段に向上した 。

株式会社エムティーアイ様

・年間1万件以上のExcel管理・ファイル格納の工数が0になった。

まとめ:法務業務のデジタル化と効率化を実現するならOLGA

本記事では、案件台帳の重要性として、案件全体の可視化による見落とし防止、進捗と期限の明確化による迅速な対応促進を解説しました 。さらに、Excelなどの既存ツールを活用した具体的な管理方法として、必須項目や詳細ステータスの設定、案件難度や複数期限の可視化、ファイル・メールリンクによる情報集約、相談分類項目を活用した傾向分析、そして法務アウトソーシングにおける効率的な依頼・管理方法を紹介しました 。

しかし、手動管理には情報の分断、ナレッジ蓄積の限界、ヒューマンエラーのリスクといった構造的な課題が伴います。これらの課題を根本的に解決し、法務部門のDXを推進するには、法務オートメーション「OLGA」のようなシステムの導入が効果的です。

OLGAを導入することで、法務部門は本来注力すべき戦略的な業務に集中できるようになり、真の業務効率化とリスク軽減、ナレッジの活用促進を実現できるでしょう。ぜひ、OLGAによる法務業務の未来をご検討ください。