法務コラム

散らばる法務知識を「資産」に!新入社員との効率的な法務連携術

投稿日:2025.08.18

”法務”は法務部員だけが意識すれば良いものではなく、すべての従業員にとって行動の規範となるべきルールです。一方で、その知識は属人化しやすく、ましてや新入社員にとっては知識の習得のハードルが高くなってしまいがちです。

会社のルールを守ろうとしても、例えば契約書の最新ひな形がどこにあるか分からず困ったり、過去の案件対応内容が整理されていなかったり、結果、毎回一から調べ直したりすることもあるでしょう。啓蒙する立場である法務部員にとっても、日々の業務に忙殺されることで適切に伝える手段を設けられないという声も多く聞かれます。

本記事では、従業員、特に新入社員との法務連携の課題や、情報を整理する際の従来のツールでの工夫、そして、法務オートメーション「OLGA」による具体的な解決策を紹介します。法務に関する情報探索や業務のストレスから解放され、効率的な業務推進と課題解決への具体的な道筋が見えるはずです。

目次

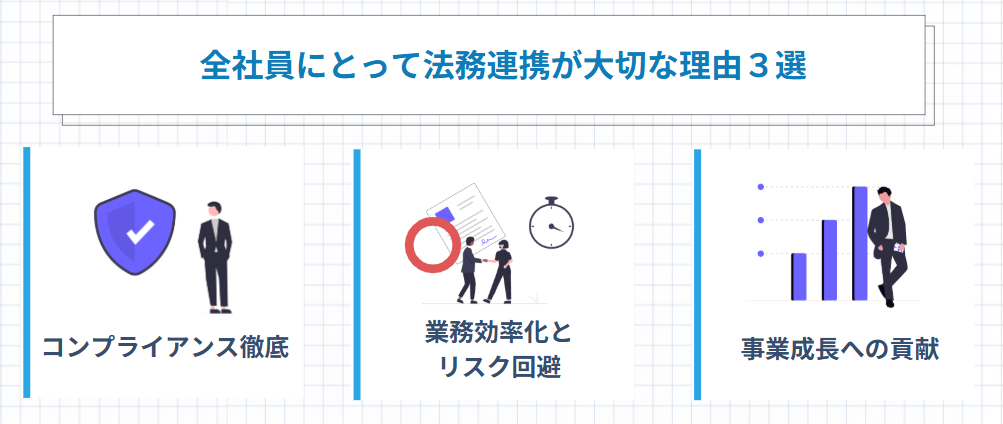

法務連携が全社員にとって大切な理由

日々の業務において、法務部門との連携は極めて重要です。新入社員にとって、法務連携は単なる義務ではなく、自身の業務をスムーズに進め、会社全体に貢献するための強力なツールとなります。全社員にとって法務連携が大切な理由は以下の3点です。

コンプライアンスの徹底

法律や社内ルールを遵守することは、企業の社会的信用を保つために非常に重要となります。例えば、顧客の個人情報を扱う部署であれば、個人情報保護法や社内の情報セキュリティポリシーを厳格に守る必要があります。もし、これらのルールを破って情報漏洩事故を起こしてしまえば、会社の信用は失墜し、多額の賠償責任を負う可能性も出てきます。

法務部門は、こうした法的リスクを未然に防ぎ、企業が健全な活動を行うための羅針盤の役割を担っています。新入社員の皆さんも、日々の業務の中で、常に「これは法律や社内ルールに則っているか?」という視点を持つことが求められます。

業務効率化とリスク回避

法務と早期に連携することで、トラブルや手戻りをなくし、結果として業務をスムーズに進めることに繋がります。例えば、新しいサービスを企画する際、法務部門に事前に相談せずに進めてしまうと、サービスローンチ直前になって法的な問題が発覚し、大幅な修正や計画の中止を余儀なくされるケースがあります。これは、時間的にも金銭的にも大きな損失となります。しかし、企画段階から法務に相談し、潜在的な法的リスクを洗い出すことで、手戻りを防ぎ、スムーズな業務推進が可能になります。トラブルが発生してからでは手遅れになることも多いため、早期の連携が鍵となります。

事業成長への貢献

法的観点からリスクを適切に管理し、企業の持続的な成長に貢献します。例えば、海外展開を検討している場合、進出先の国の法律や規制は複雑で多岐にわたります。法務部門は、現地の法規制を調査し、契約書のレビューや交渉をサポートすることで、海外事業を法的側面から支援し、企業の事業拡大を後押しします。このように、法務部門は単に問題を解決するだけでなく、攻めのビジネスを法的側面から支援する「戦略的パートナー」としての役割も果たしているのです。

どのような業務を行うにしても、法務の側面は必ずどこかで登場します 。本資料を通して、適切な法務への向き合い方・関わり方を見ていきましょう 。法務連携によって、あなたの業務はさらに加速するはずです 。

法務部とは?~会社の成長を支えるパートナー~

法務部は、ビジネスを円滑に進め、会社の事業を成功させるための「相談相手」であり、「戦略的パートナー」です。彼らは、企業の多岐にわたる活動を法的側面から支え、事業の成長を確実なものにするための重要な役割を担っています。法務部の代表的な役割は以下の通りです。

事業推進のサポート

法務部は、企業の「攻め」のビジネスを法的側面から積極的に支援します 。例えば、全く新しい新規事業を立ち上げる際、そのビジネスモデルが既存の法律や規制に抵触しないか、どのようなライセンスが必要か、といった法的な検討が不可欠です。また、他社との提携やM&Aを進める際には、契約書の作成や交渉において、会社の利益を最大限に守るためのアドバイスを提供します。海外展開の場合も、現地の複雑な法規制に対応するための専門知識を提供し、スムーズな事業展開をサポートします。

トラブル予防

契約書作成や交渉において、将来のリスクを予測し、未然に防ぐアドバイスを提供します 。例えば、顧客とのサービス契約を締結する際、法務部が事前に契約書をレビューすることで、将来起こりうるトラブル(例:サービス内容の認識齟齬、支払い遅延、損害賠償など)のリスクを最小限に抑えることができます。単に法的な条文をチェックするだけでなく、ビジネスの意図を正確に理解し、トラブルが発生しにくいような条項を提案するなど、ビジネスを円滑に進めるための具体的な提案を行います。

問題解決

万が一トラブルが発生した際には、解決に向けて最善策を共に検討します 。例えば、顧客からのクレームがエスカレートし、訴訟に発展する可能性が出てきた場合、法務部が中心となって事実関係を調査し、外部の弁護士とも連携しながら、法的な観点から最適な解決策を探ります。また、従業員間のハラスメント問題や、競合他社からの知的財産侵害といった社内・社外の問題に対しても、公正かつ迅速な解決を目指し、企業としての適切な対応を支援します。

契約書の作成や確認、新規事業立ち上げにおける法的な検討、予期せぬトラブルへの対応など、幅広い場面で企業にとって必要な専門性を発揮してくれます 。このように、法務部は単なる法律の番人ではなく、企業の成長を力強く支える「パートナー」なのです。どんな業務にも法務の側面は存在します 。

全社員共通!押さえておくべき社内ルールと情報アクセス術

日々、業務を進めるうえで、社内ルールや関連情報を効率的に探し、正確かつ迅速に活用することは不可欠です 。特に新入社員の皆さんは、新しい環境で戸惑うことも多いかもしれませんが、適切な情報にアクセスし、社内ルールを遵守することがスムーズな業務遂行の第一歩となります。

契約書の最新ひな形

契約書を作成する際には、必ず共有フォルダなどにある”最新の”ひな形を使用しましょう 。これは非常に重要なポイントです。古いひな形を使ったり、勝手に中身を変更したりすると、法的に不備が生じ、将来的に大きなトラブルに繋がることがあるので注意が必要です 。例えば、以前の取引で使った契約書を安易に流用したり、インターネットで拾ってきたテンプレートをそのまま使ったりすることは絶対に避けなければなりません。

会社のひな形は、過去の経験や法的知見が凝縮されたものであり、常に最新の状態に保たれています。もし最新のひな形が見つからない場合や、特定の取引内容に合わせて修正が必要な場合は、必ず法務部に相談するようにしてください。

押印申請のフロー

社内の押印申請のルールを正しく運用することで、業務が円滑に進みます 。押印申請は、契約書の締結や重要な書類の承認など、会社の意思決定プロセスにおいて不可欠な手続きです。押印申請の手順や承認フローは会社によって異なりますが、一般的には、専用の申請書に必要事項を記入し、関係部署の承認を得てから押印部門に提出するという流れになります。

マニュアルは入社時資料に含まれているか、管轄部署(総務部や経理部など)から入手できますので、必ず確認するようにしましょう 。不明な点があれば、迷わず先輩社員や担当部署に質問し、正確な手順を踏むことが重要です。

その他重要な社内規程

社内ポータルや共有フォルダなど、全社員が閲覧できる場所に、就業規則、情報セキュリティ規程、経費精算規程、ハラスメント防止規程など、様々な社内規程が置かれているはずです 。

これらの規程は、日々の業務を行う上で遵守すべきルールを定めたものであり、しっかりと中身を確認することが求められます 。また、FAQ(よくある質問)や社内Wiki(情報共有サイト)など、従業員用に分かりやすくまとめられている場合もあります 。これらは、疑問が生じた際に自己解決できる便利なツールですので、積極的に活用しましょう。もしどこに情報があるか分からない場合は、遠慮なく先輩社員に確認してみましょう。

社内ルールと情報、契約書は常に最新に保ち 、適切にアクセスすることが、トラブルを防ぎ、効率的に業務を進めるための基本となります。

「こんな時は法務に相談!」ケース別ガイドと上手な依頼のコツ

「これは法務に相談すべきか?」と迷う典型的なケースと、スムーズに依頼するためのポイントについてまとめました。新入社員の皆さんの中には、「こんなことまで相談していいのかな?」と遠慮してしまう人もいるかもしれませんが、「迷ったら法務に相談する」という意識を持つことが非常に重要です。

法務に相談すべき典型的なケースは以下の通りです。

新しいビジネスモデルやサービスの検討時

新規事業や新サービスの企画段階で、法的なリスクの洗い出しが必要です 。例えば、AIを活用した新サービスを検討している場合、データの利用規約、知的財産権の帰属、個人情報保護の観点など、多岐にわたる法的論点が生じます。法務に相談する際は、どのようなビジネスを考えているか、細かなことでもすべての情報を伝えて一緒に考えてもらうようにしましょう 。ビジネスの目的、ターゲット顧客、具体的な機能、収益モデルなど、できるだけ詳細な情報を提供することで、法務部もより的確なアドバイスを提供できます。

他社とのトラブルが発生した場合

予期せぬトラブルが発生した際、対応を誤ると取り返しのつかない状況に発展することも少なくありません 。例えば、取引先からの納品遅延により損害が発生した場合、あるいは自社製品の不具合で顧客からクレームが入った場合などです。このような事態に直面したら、初動の対応から適切な対応をするため、何かあったらすぐに法務部に相談するようにしましょう 。事実関係の正確な把握、証拠保全、相手方とのコミュニケーション方法など、法務部が専門的な視点からアドバイスを行い、問題が深刻化するのを防ぎます。

情報漏洩や個人情報に関する懸念が生じた場合

“懸念が生じた”段階で相談することが大切です 。実際に情報漏洩が発生していなくても、「もしかしたら、情報が外部に漏れる可能性があるかもしれない」といった疑念や不安を感じた時点で、速やかに法務部に連絡することが求められます。このような場合、法務部に加え、情報システム部や自部署の上長など、素早く関係者に報告する必要があることも覚えておきましょう 。初期段階での報告と対応が、被害の拡大を防ぐために不可欠です。

法務部に依頼する際のコツとして、「ここまで伝える必要はない」など、自分の判断で情報量を制限せず、持っている情報はすべて伝えてあげるようにしましょう 。これは普段の契約書相談などでも同様です 。不完全な情報では、法務部も正確な判断を下すことができません。たとえそれが「自分にとっては些細なこと」と思える情報でも、法務の視点から見れば非常に重要な意味を持つことがあります。躊躇せず、包み隠さず情報を共有することが、最良の結果に繋がるのです。

新入社員が特に気をつけたい!ビジネスコンプライアンスの基礎

従業員が理解すべき、ビジネスコンプライアンスの基礎を紹介します 。コンプライアンスとは、単に法律を守ることだけでなく、企業倫理や社会規範を遵守し、公正かつ透明な企業活動を行うことを意味します。新入社員の皆さんが特に意識すべき基礎項目は以下の通りです。

個人情報の取扱い

顧客・従業員の個人情報は、厳格なルールで適切に扱う必要があります 。例えば、顧客の名前、住所、電話番号、メールアドレスといった情報は、細心の注意を払って管理しなければなりません。社内で個人情報を取り扱う際は、その情報が誰に、どのように共有され、いつ破棄されるのかといったルールを理解し、それに従って行動することが求められます。安易な情報共有や、許可されていない方法での持ち出しは、情報漏洩に繋がりかねません。

著作権

文章・画像などの著作物は無断使用してはなりません 。例えば、社内資料作成時にインターネット上の画像やグラフを無断で使用したり、他社のウェブサイトの文章をそのままコピー&ペーストしたりすることは著作権侵害にあたります。必ず、著作権者の許可を得るか、引用のルール(引用元を明記するなど)に従って使用する必要があります 。フリー素材や著作権フリーとされているものでも、利用規約をしっかり確認することが重要です。

機密保持

業務で知り得た会社の機密情報・ノウハウは、在職中も退職後も、外部に漏らしてはなりません 。これは、顧客情報、製品開発情報、営業戦略、財務情報など、会社の競争力を維持するために重要なあらゆる情報を指します。社外の人間に話したり、SNSで発信したりすることはもちろん、社内であっても業務上必要のない人間に情報を開示することも避けなければなりません。

昨今ではSNSなどで誰でも簡単に発信ができます 。だからこそ、細心の注意を払う必要があります 。軽い気持ちで投稿した内容が、会社の機密情報漏洩や風評被害に繋がる可能性もゼロではありません。

個人のSNSアカウントであっても、会社の情報や評判に影響を与える可能性があることを常に意識し、適切な判断が求められます。コンプライアンスは「守って当たり前」の意識が大事であり 、日々の業務において、常に倫理的な行動を心がけることが、個人の信用、ひいては会社の信用を守ることに繋がります。

日々の業務に法務の視点を活かそう

ここまでで紹介した内容は、社員が法務と関わっていく際の「基本のキ」です 。法務部門と連携することは、会社のため、ひいては自分のためとなります 。新入社員の皆さんにとって、法務は決して近寄りがたい存在ではなく、あなたの業務を支え、会社の成長を共に創り出す強力なパートナーであることを理解してください。

迷ったら相談!

何か迷ったら法務に相談する癖をつけるようにしましょう 。些細な疑問でも、それが将来的なリスクの芽となる可能性も秘めています。早い段階で法務に相談することで、問題を未然に防ぎ、大きなトラブルに発展するのを避けることができます。法務部門は、皆さんの「相談役」であり、いつでも的確なアドバイスを提供してくれるでしょう。

ルールの確認!

ルールがあるからにはその理由があります 。会社のルールは、過去の経験や法的要請に基づいて作られたものであり、会社の資産や従業員を守るために存在しています。例えば、経費精算のルール一つにしても、会社の財産を適切に管理し、不正を防ぐための重要な意味があります。ルールを守って、適切な業務を行うよう心がけましょう 。もしルールに疑問を感じたり、より効率的な方法があると感じたりした場合は、ただ無視するのではなく、所定の手順で改善提案をすることも可能です。

法務は味方!

時には自分が求める答えが返ってこないこともあります 。例えば、あなたが提案した新しいプロジェクトに対して、法務部から「法的リスクが高い」という指摘が入るかもしれません。しかし、それは決してあなたのアイデアを否定しているわけではありません。

法務部は、会社全体のリスクを考慮した上で、最も安全で持続可能な方法を提案してくれているのです。そんなときは、なぜ法務の回答はこうだったのか、わからなければ周りの先輩たちに聞いてみましょう 。法務はきっと、あなたの力になってくれます!

法務部門との積極的な連携は、個人の業務効率を高めるだけでなく、事業の意思決定を迅速化し 、会社全体の競争力強化に貢献するでしょう

法務連携を強化し、業務効率化を実現するならOLGA

本記事では、企業に所属する社員がどのように法務と向き合うか、についてまとめてきました。社員が法務と密に連携するにあたっては、本記事で紹介したような意識の向上が欠かせません。

一方で、法務を管理する法務部が、例えば最新の自社ひな型や会社のルールなど、適切な情報にアクセスできる仕組みを作ったり、何かあったら相談が”できる”体制を整えることが必要不可欠となってきます。

法務オートメーション「OLGA」は、これらの実現を強力にサポートします。法務部の方々の業務効率の向上だけでなく、様々な機能により、依頼がしやすい環境を整えたり、自社の法務ナレッジを蓄積し、公開したりと、事業部にとっても大きな効果が見込めます。

自社全体の法務のレベルを引き上げ、かつ業務全体の効率を上げることにより、企業全体の法的リスクを低減し、コンプライアンス体制を強化します。この機会に、ぜひOLGAの導入を検討し、法務業務のDXを推進しませんか?