法務コラム

法務への依頼フォーム設計の教科書:成功事例に学ぶ依頼品質向上の7つの秘訣

投稿日:2025.07.24

法務案件の依頼管理に関して、

「依頼フォームをどう設定すればよいか分からない」

「情報収集のための依頼者とのやり取りが多すぎる」

「入力ミスや抜け漏れへの不安が大きい」

こういったお悩みはありませんか?

従来のメールやチャット、Excelでの管理では、依頼内容が不明確だったり、必要な情報が不足していたりして、法務担当者が詳細を確認するのに多くの時間を費やしているのではないでしょうか。

このような依頼の質のばらつきは、法務業務の属人化を助長し、手戻りを発生させ、結果として法務部門全体の生産性を低下させます。

この記事では、法務への依頼品質を飛躍的に向上させるための依頼フォーム設計の秘訣と、その具体的な実装方法について解説します。

法務業務の現状の課題から、それらを解決するためのフォーム設計の原則、そして実際に効果を上げている成功事例をご紹介します。さらに、弊社の製品である法務オートメーション「OLGA」が、これらの課題をどのように解決し、皆様の法務業務を効率化し、リスクを低減できるかをご紹介します。

目次

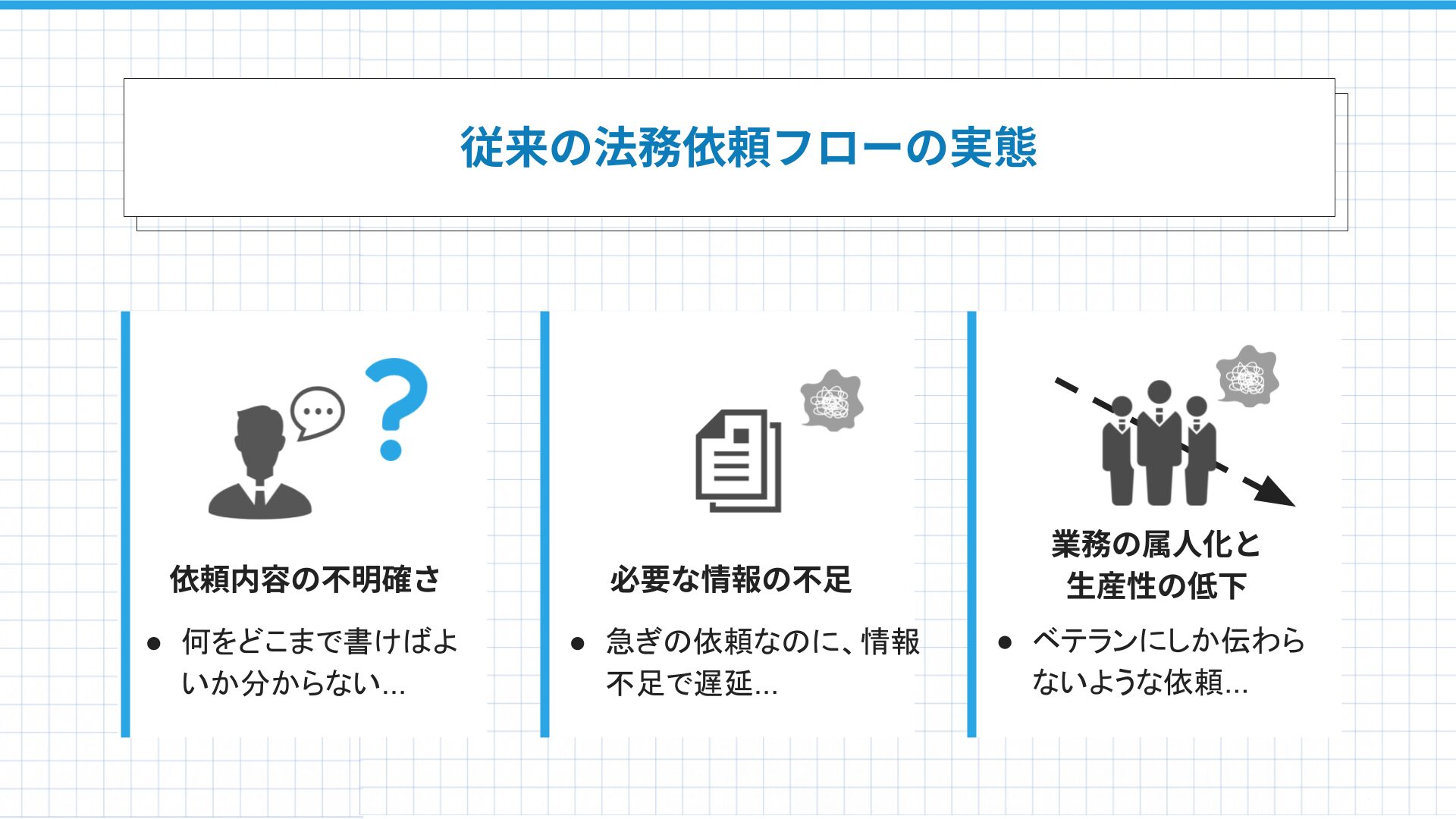

従来の法務依頼フローの実態

多くの企業で採用されている従来のメールやチャット、Excelを用いた法務依頼の一般的な流れと、そこに潜む非効率やリスクを見ていきましょう。

依頼内容の不明確さ

従来の依頼方法では、依頼内容が不明確なまま法務部門に届くことが少なくありません。

例えば、メールやチャットでの依頼では、依頼者がどのような情報を記載すべきか分からず、要点が不明瞭なまま送信してしまうことがあります。これにより、法務担当者は依頼の意図を正確に把握するために、追加で質問や確認のやり取りを行う必要が生じます。この手戻りによって、対応が遅れたり、法務担当者の業務負担が増加したりします。

必要な情報の不足

依頼に必要な情報が不足していることも、従来のフローにおける大きな課題です。

契約書のレビュー依頼であれば、取引の目的、相手方情報、希望納期などが網羅されていないケースが頻繁に発生します。情報が不足していると、法務担当者は依頼者に対して何度も確認を行う必要があり、これが業務の滞留や非効率の原因となります。特に、緊急性の高い案件においては、この情報不足が致命的な遅延を招くこともあります。

業務の属人化と生産性の低下

依頼の質にばらつきがあることで、特定の法務担当者に依頼が集中したり、その担当者でなければ対応できない「属人化」が進む傾向があります。

これは、過去の経緯や背景を知る担当者が限られているため、他の担当者が介入しにくい状況を生み出します。結果として、法務部門全体の生産性が低下し、組織としての対応力も弱まってしまいます。

また、依頼内容の確認や手戻りの多さは、法務担当者が本来注力すべき戦略的な業務に時間を割けない原因にもなります。

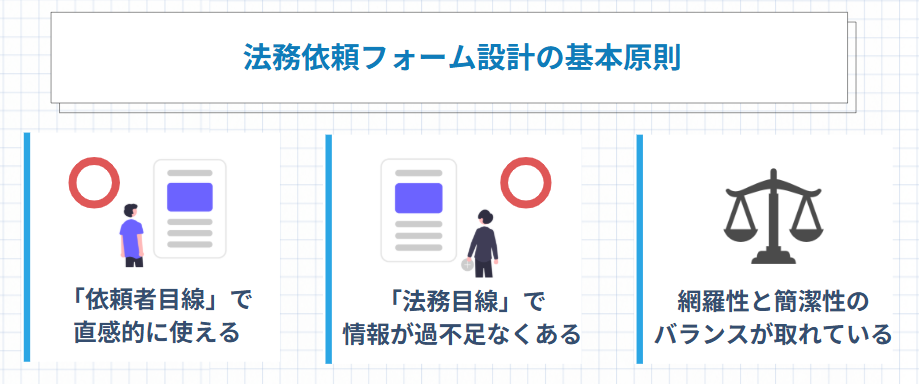

法務依頼フォーム設計における3つの基本原則

法務への依頼の質を向上させるためには、依頼フォームの適切な設計が不可欠です。ここでは、依頼フォーム設計における3つの基本原則をご紹介します。この原則は、依頼者と法務双方にとって使いやすく、効率的な情報収集を可能にするための指針となります。

「依頼者目線」で、迷わず直感的に使えるか

依頼フォームは、実際に利用する事業部門のメンバーにとって使いやすいことが最も重要です。彼らがどこに何を入力すべきか迷わず、ストレスなく情報を提供できるよう、分かりやすい言葉遣いと直感的なUI/UXを心がけましょう。入力の手間を最小限に抑える工夫が、利用促進につながります。

例えば、以下のような工夫が考えられます。

- 入力例やヒントの表示: 各入力欄の近くに、具体的な入力例や補足説明を表示することで、依頼者が迷うことなく正確な情報を入力できるようにします。

- 必須項目の明確化: 必須入力項目を分かりやすく表示し、入力漏れがないように促します。

- 直感的なUI: ドロップダウンリストやラジオボタンなど、選択肢を明確に提示することで、手入力を減らし、入力ミスを防止します。

「法務目線」で、必要な情報が過不足なく集められるか

法務が依頼内容を正確に理解し、迅速かつ的確に対応するために、必要な情報を効率的に収集できることが必須です。法務が判断に不可欠な情報を網羅しつつも、不要な項目は排除し、本当に必要な情報に絞り込むことで、その後の業務フローがスムーズになります。

具体的な工夫としては、以下が挙げられます。

- 依頼カテゴリに応じた質問項目の設定: 契約書審査、法務相談、規約作成など、依頼カテゴリに応じて表示される質問項目を切り替えることで、必要な情報を効率的に収集できます。

- 深掘り質問の設置: 依頼の背景にある事業目的や潜在的なリスク、依頼者の懸念事項までを掘り下げる質問をフォーム内に組み込むことで、法務が本質的な情報を得られるようにします。

「網羅性」と「簡潔性」のバランスが取れているか

上記二つの原則は、一見すると相反するように見えますが、良い依頼フォームは両方を高次元で両立させます。

例えば、依頼カテゴリに応じて質問項目が変化したり、各項目への具体的な入力例・ガイダンスを設けることで、依頼者は迷わず入力でき、法務は必要な情報を漏れなく得られるように工夫しましょう。このバランスが取れているフォームは、依頼者の入力負担を軽減しつつ、法務が必要とする情報の質と量を確保し、結果として業務全体の効率化に貢献します。

依頼フォーム設計における具体的なステップ

依頼フォームを効果的に設計し、導入するためには、体系的なステップを踏むことが重要です。ここでは、依頼フォーム設計における具体的な4つのステップを解説します。

現状分析と課題の特定

まずは、現在の法務への依頼プロセスでどのような問題が起きているかを徹底的に洗い出します。依頼内容の不明確さ、手戻りの多さ、特定の担当者への集中といった課題を具体的に特定しましょう。

これにより、フォーム設計で解決すべき点が明確になります。現状の課題を具体的に言語化し、関係者間で共有することが、成功への第一歩となります。

要件定義と項目設計

次に、特定された課題を解決するために、フォームにどのような機能や情報が必要かを具体的に定義します。法務が必要とする情報と、依頼者が入力しやすい項目をリストアップし、カテゴリ分けや必須項目の設定を行います。

ここで依頼者・法務双方の視点を取り入れることが重要です。両者のニーズを満たす項目を検討し、優先順位をつけて設計を進めます。

プロトタイプ作成とテスト

設計した内容に基づき、実際に使える簡易的なフォーム(プロトタイプ)を作成します。その後、法務担当者や事業部門の代表者にテスト利用してもらい、使いやすさや情報の過不足、潜在的な問題点を洗い出します。

この段階でフィードバックを収集し、改善を重ねることで、実運用時のトラブルを減らせます。早い段階で実際に使ってもらうことで、机上では気づかない課題を発見し、改善につなげることが可能です。

導入と運用、継続的な改善

完成したフォームを実際に導入し、運用を開始します。導入後も、フォームの利用状況を定期的にモニタリングし、依頼者からのフィードバックや法務からの要望を継続的に収集しましょう。

これらの情報を基に、フォームの内容や機能を継続的に改善していくことで、より洗練された依頼フォームへと進化させられます。一度導入して終わりではなく、PDCAサイクルを回し、継続的に改善していくことが長期的な成功の鍵となります。

依頼品質を向上させる成功事例に学ぶフォーム設計の7つの秘訣

依頼フォームの設計には、様々な工夫を凝らすことでその効果を最大化できます。ここでは、依頼品質を向上させるための7つの秘訣を、具体的な設計例とともにご紹介します。

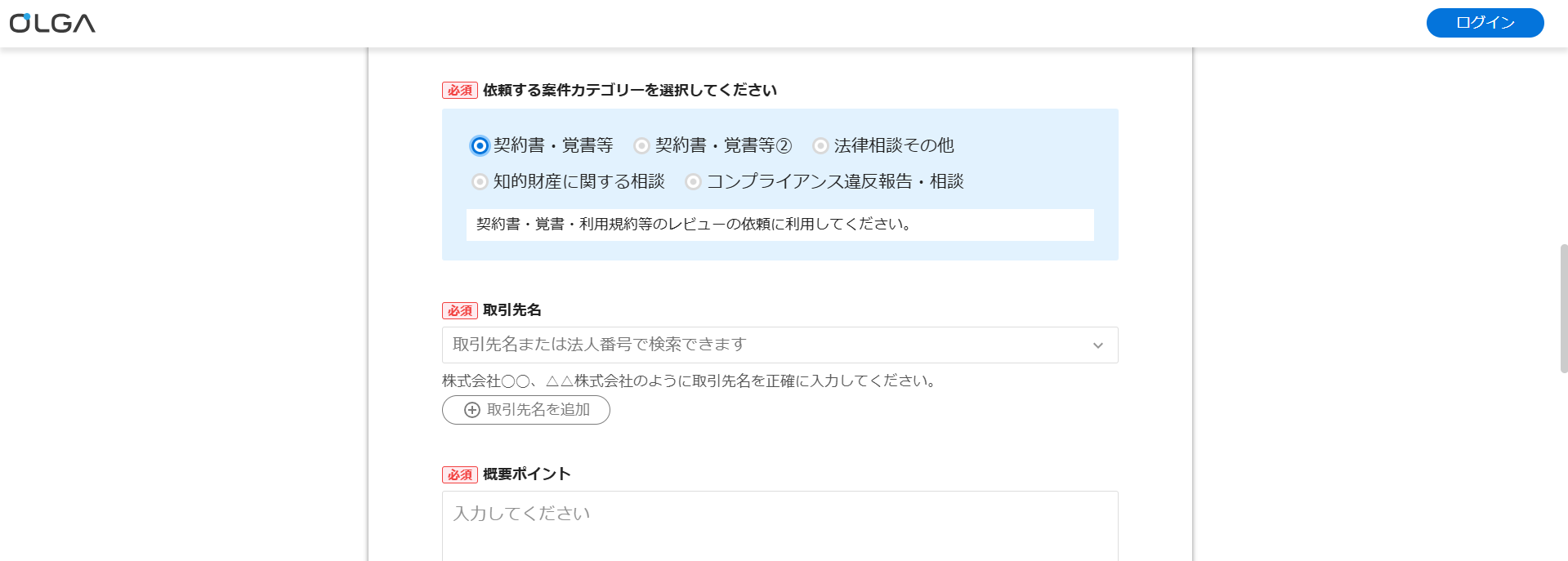

依頼カテゴリーの明確化と適切なフォームへの案内

依頼者が「どの法務に依頼すべきか」「どんな情報が必要か」で迷うことなく、適切な依頼カテゴリを選択し、その後の入力へスムーズに案内するフォームの入り口設計が成功の鍵です。

具体的な設計としては、プルダウンメニューやラジオボタンで、契約書審査、法務相談、規約作成など、具体的な依頼カテゴリを提示しましょう。選択されたカテゴリに応じて、表示される質問項目が切り替わるように設計すると、依頼者は自身に必要な情報入力に集中できます。 これにより、依頼の初期段階における混乱が解消され、効率的なスタートを切れます。

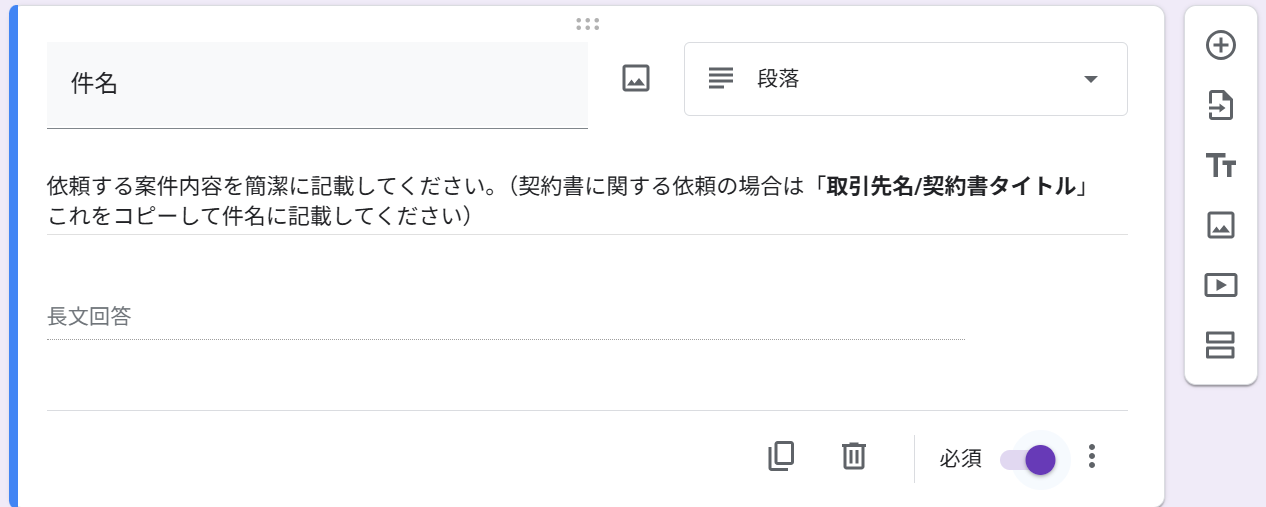

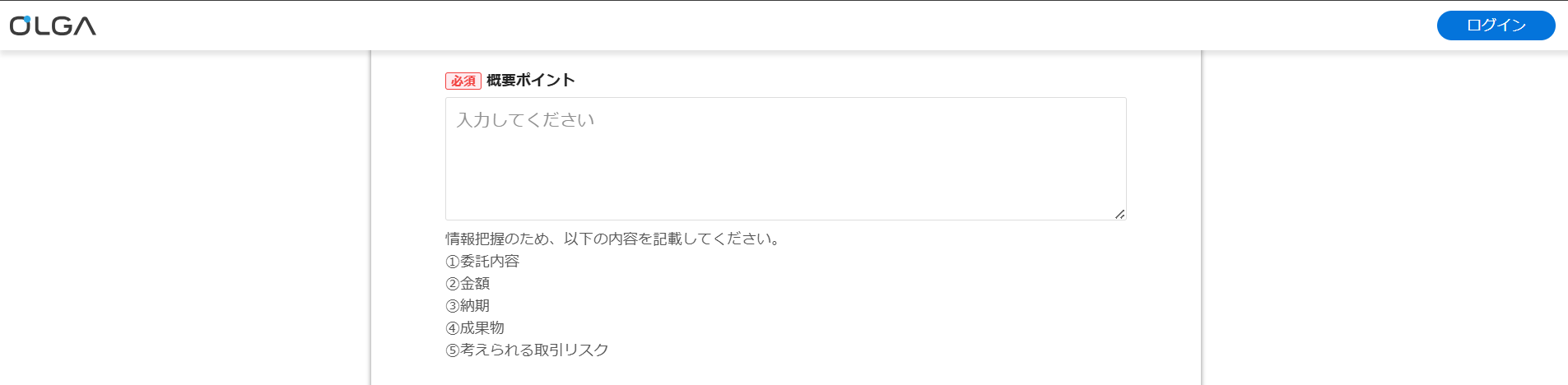

必須項目の徹底と具体的な入力ガイドで、入力情報の質を向上

法務が業務を進める上で不可欠な情報を、依頼段階で確実に収集するための必須項目設定と、誰もが理解できる具体的な入力ガイドをフォーム内に設けることが重要です。

「案件名」「依頼目的」「希望納期」など、法務が判断するために不可欠な項目は必須入力に設定しましょう。さらに、各入力欄の近くに入力例を表示することで、依頼者は何を、どのように記載すべきかを具体的に理解できます。これにより、情報不足による法務の手戻りが大幅に削減され、依頼の質が向上します。

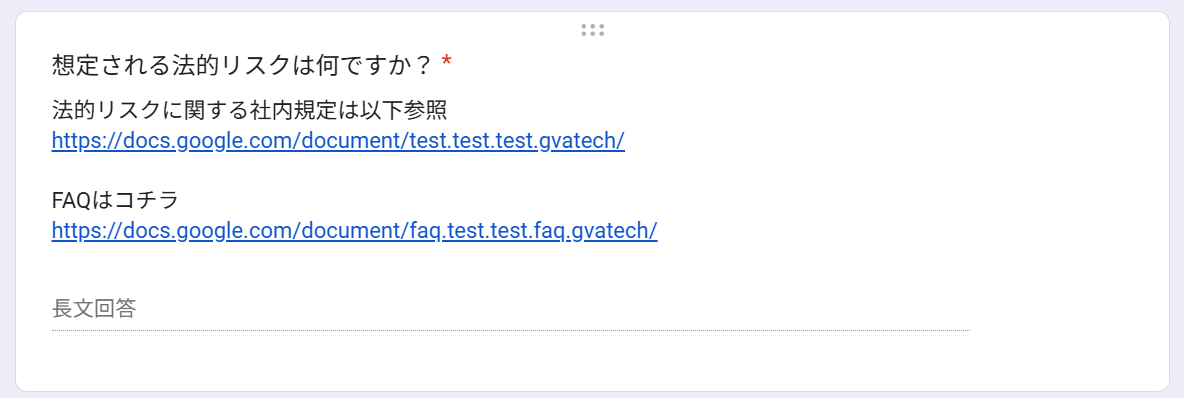

目的・背景の深掘り質問で本質的な情報収集の実現

単なる事実確認に留まらず、依頼の背景にある事業目的や潜在的なリスク、依頼者の懸念事項までを深く掘り下げる質問をフォーム内に組み込むことが、法務が戦略的パートナーとなるための秘訣です。

「本件の事業目的は何ですか?」や「想定される法的リスクや懸念点は?」といった具体的な質問項目を追加することで、依頼者は自身の考えを整理しやすくなります。

これにより、法務部門は表面的な情報だけでなく、依頼の本質的な背景やリスクを正確に把握でき、データ入力ツールから、本質的な課題を浮き彫りにするツールへと進化します。

関連規程・過去事例などの参照リンク設置

依頼フォームに、社内規程や過去のQ&A、関連する契約書テンプレートなどへの参照リンクを設けることで、依頼者自身が疑問を解決できる機会を提供し、法務への依頼を最適化します。

フォームの近くに、関連する社内規程、過去の相談事例、FAQなどへの直接リンクを配置しましょう。これにより、依頼者は法務に依頼する前に自己解決を試みることができ、法務部門への軽微な問い合わせが減少します。フォームが、自己解決を促進するナレッジポータルとしても機能するようになります。

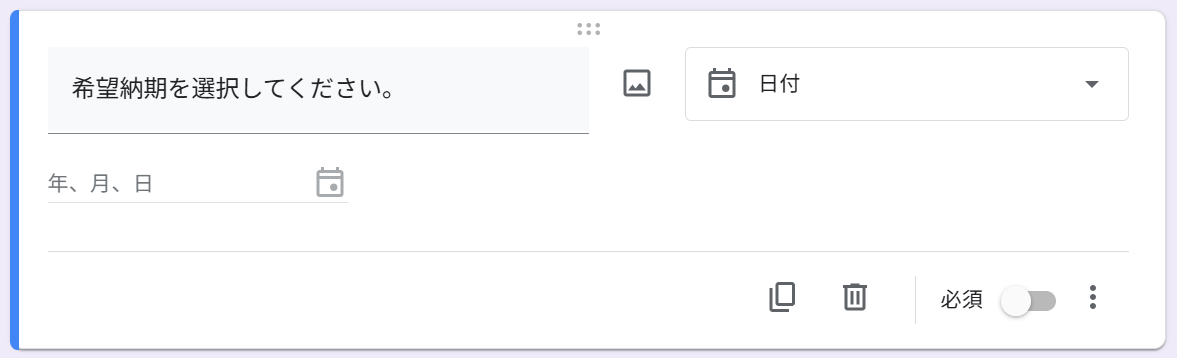

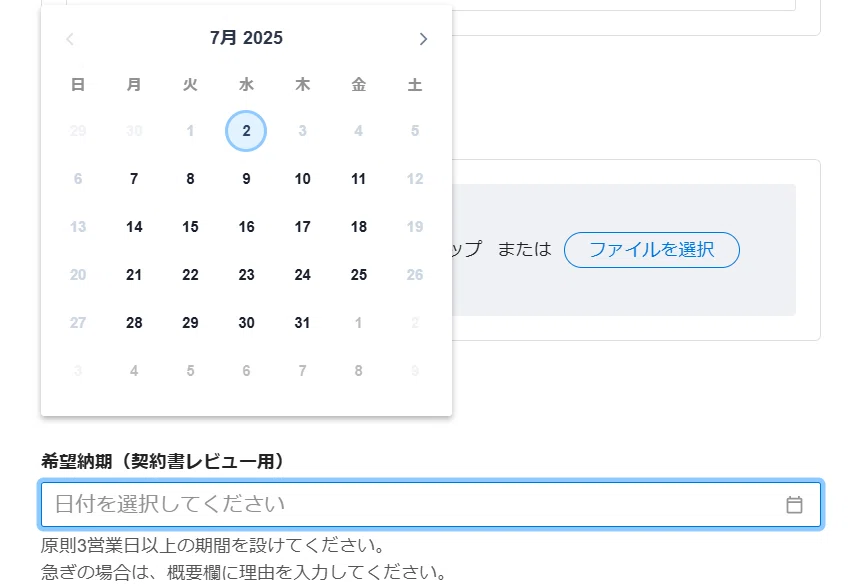

希望納期の収集で優先順位の認識共有を実現

依頼フォームで希望納期を具体的に収集することで、法務と依頼者の間で納期に対する認識のズレを防ぎ、業務の優先順位付けを明確に共有できます。

依頼フォームにカレンダーピッカーによる具体的な日付入力形式で「希望納期」を設けましょう。「なぜこの納期が必要ですか?」といった理由を問う自由記述欄を設けることも有効です。

これにより、法務は依頼の緊急性を正確に把握し、リソース配分や対応計画を立てやすくなります。

自動非公開案件機能による内部通報窓口での運用

内部通報やハラスメント相談など、機密性の高い依頼については、フォームへの入力と同時に情報が自動的に非公開化され、限られた担当者のみが閲覧できる仕組みを設計することです。

「内部通報」「ハラスメント相談」のような機密性の高い内容には、独立した専用フォームが最適です。これにより、入力された情報が指定された担当者のみに自動転送・閲覧可能となり、情報の機密性を確実に保護。通報者が安心して利用できる窓口として信頼性が向上します。

入力補助で、ユーザー体験を最大化

依頼フォームの項目が多い場合や複雑な情報が必要な場合でも、様々な入力補助を導入することで、依頼者の迷いをなくし、ストレスなく正確な情報を入力してもらうことが重要です。依頼フォームに特定の形式が求められる項目には専用の入力インターフェースを導入します。

また、選択肢が限られる項目ではドロップダウンリストやオートコンプリート機能を活用することで、誤入力を防ぎ、依頼者がストレスなくスムーズにフォームを完成させられます。

OLGAによる最適な依頼フォームの実現

法務部門への依頼品質を向上させるための7つの秘訣は、理想的なフォーム設計の指針となります。これらの秘訣を個別に実践するのは困難に思えるかもしれませんが、法務オートメーション「OLGA」は、これらの要素を網羅し、高次元で実現できる機能を備えています。OLGAを活用することで、貴社の法務依頼フォームは、単なる申請窓口を超え、依頼者と法務双方にとって価値あるツールへと進化します。

依頼の最適化を実現するカテゴリー

法務への依頼において、依頼者がまず迷うのは「どの種類の依頼か」「どのフォームを使えばいいか」という点です。

ここでのつまずきは、依頼の質の低下や法務への不要な問い合わせにつながりかねません。OLGAは、この依頼の入り口を最適化することで、依頼者と法務双方の負担を軽減し、効率的な業務フローを実現します。

具体的には、「契約書・覚書等」「法律相談・その他」「商標登録」「内部通報」といった依頼カテゴリを、事前にテンプレートとして設定できます。

依頼者がOLGAの依頼フォームで依頼をしようとすると明確なカテゴリ選択肢が表示され、自身の目的に合ったカテゴリを選択すると、OLGAは自動的にそのカテゴリ専用にカスタマイズされた入力画面へと切り替わります。 これにより、依頼者は無関係な質問に煩わされることなく、必要な情報入力に集中できます。

リンクも可能な入力ガイドの柔軟性

依頼フォームの入力品質は、法務が迅速かつ正確に業務を進めるための生命線です。情報不足や誤った入力は、法務に余計な確認作業を発生させ、対応の遅れや手戻りを招きます。OLGAは、入力項目の細やかな設定と豊富な補助機能により、依頼者自身が質の高い情報を提供できるように導きます。

OLGAでは、各入力欄のすぐ近くに、項目の意図や記載すべき内容を分かりやすく説明するテキスト(ヘルプテキスト)を配置できます。具体的な入力例を添えることで、依頼者は迷わず、かつ正確な情報を入力できます。

また、重要なキーワードや注意点を目立たせるために、説明文や項目名に太字などの修飾を加えることが可能です。さらに、特定の入力項目に関連する社内規定やFAQ、用語集などへのリンクを直接説明文に組み込むこともできます。

これにより、依頼者は不明な点があればすぐに参照でき、法務に問い合わせる手間なく自己解決し、より正確な情報をフォームに入力できるようになります。

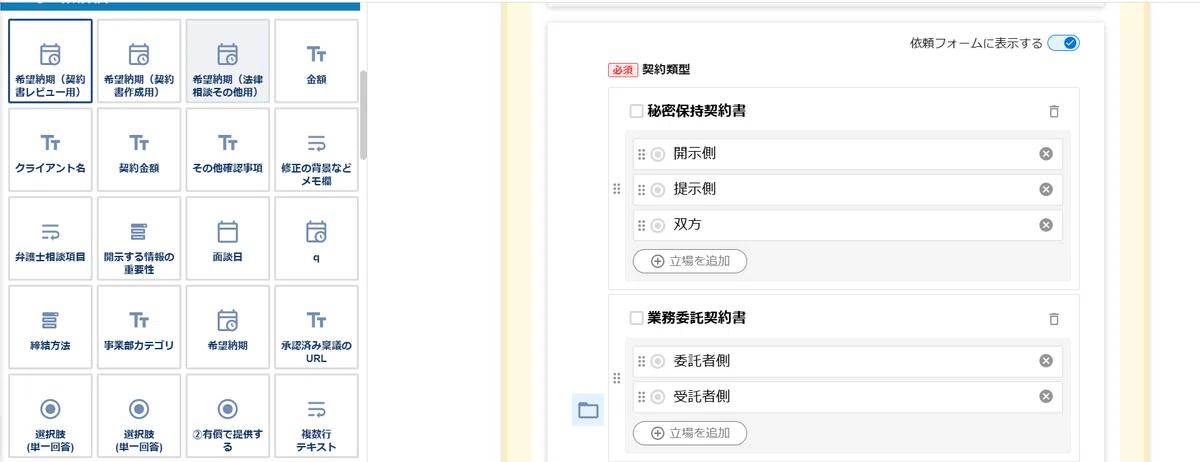

多様な形式の項目を自由に追加できる柔軟性

法務が「ビジネスパートナー」として機能するためには、依頼の背後にある事業の目的やリスク、依頼者の真の懸念を深く理解することが不可欠です。表面的な情報だけでは、的確な法的アドバイスや戦略的なサポートは困難です。OLGAは、フォームの項目を自由に設定できる柔軟性によって、この実現を強力にサポートします。

OLGAでは、テキスト入力、プルダウン、ラジオボタン、チェックボックスなど、様々な形式の入力項目を自由に組み合わせることが可能です。これにより、依頼の目的や背景を掘り下げるための「複数選択可能な理由」や「具体的な懸念事項を記述する自由記述欄」などを、法務が意図する通りに設計できます。

OLGAの柔軟な項目設定機能により、法務部門は自らの業務プロセスや判断基準に基づき、「なぜこの依頼が必要なのか」「どのような成果を期待しているのか」といった、依頼の本質的な意図を問う質問を自由にフォームに組み込めます。

カレンダーピッカーの希望納期

法務業務では、限られたリソースの中で複数の依頼に対応する必要があるため、依頼の優先順位付けは極めて重要です。しかし、依頼者と法務の間で納期に関する認識のズレがあると、不必要なプレッシャーや手戻りが発生し、効率が低下してしまいます。OLGAは、依頼フォーム内の「希望納期」項目を戦略的に活用することで、法務と事業部門間のスムーズな連携を促します。

OLGAのフォームでは、依頼フォームに「希望納期」の項目を明確に設置できます。単なるテキスト入力ではなく、カレンダーピッカーによる日付入力形式を導入することで、依頼者は迷わず正確な期日を指定できます。

さらに、この項目を単独で設けるだけでなく、「この納期が必要な理由」を問う自由記述欄や、「優先度(高・中・低など)」を選択させる項目を併せて設けることが可能です。

これにより、法務は希望納期だけでなく、その緊急性や背景にある事業上の重要性を深く理解できます。

非公開案件機能と自動アサイン設定機能

内部通報やハラスメント相談など、極めて機密性の高い依頼においては、情報の秘匿性と通報者の匿名性の確保が最重要課題となります。通常の依頼フォームのように、誰もが閲覧できる状態では、従業員は安心して情報を共有できません。OLGAは、非公開案件機能と自動アサイン機能を活用することで、信頼性の高い内部通報窓口の運用を支援します。

OLGAのフォームでは、「内部通報」「ハラスメント相談」といった機密性の高い専用カテゴリを設定できます。依頼者が専用のフォームを入力すると、情報は自動的に非公開案件として処理され、一般の法務担当者や他の従業員が内容を閲覧できないように制御されます。また、事前に設定された内部通報窓口の担当者や、ごく一部の限られたメンバーに対してのみ、その案件が自動的に割り当てられ、閲覧権限が付与されます。

このOLGAの「非公開案件機能」と「自動アサイン機能」の組み合わせは、通報された情報が確実に限られた関係者のみに届き、外部に漏れるリスクを最小限に抑えます。

アドレス帳連携などの入力補助機能

依頼フォームの項目数が多い場合や、正確な情報が求められる場合、依頼者にとって入力作業は大きな負担となりがちです。これにより、誤入力や入力途中の離脱が発生し、結果として法務の手戻りや効率低下を招きます。OLGAは、多様な入力補助機能をフォームに組み込むことで、依頼者がストレスなく正確な情報を入力できる環境を提供します。

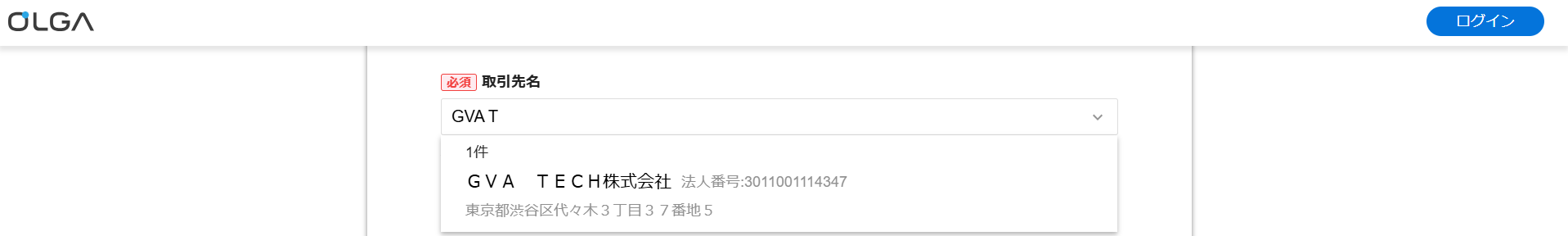

OLGAでは、依頼フォームで担当部署や担当者名、連絡先などの情報を入力する際、社内アドレス帳と連携させることが可能です。 これにより、依頼者は手入力する手間なく、プルダウンや検索機能を使って正確な担当者情報を選択できます。さらに、外部の取引先情報を入力する際、OLGAが法人番号データベースと連携しているため、依頼者は法人番号や一部の名称を入力するだけで、正確な正式名称を自動で呼び出して選択できます。

これにより、複雑な企業名の誤入力が劇的に減少し、法務が受け取るデータの信頼性が飛躍的に向上します。

導入企業の声

実際にOLGAを導入し、効果を実感している企業の事例を紹介します。自社と同様の課題を持つ法務担当者や法務マネージャー、法務責任者の方々にとって、参考にしていただける事例です。

株式会社エムティーアイ様

「年間1万件以上のExcel管理・ファイル格納の工数が0になり、

過去の案件の検索や分析時間が圧倒的に効率化されました。」

株式会社識学様

「契約審査のリードタイムが25%削減!

ログイン不要でSlackから返信可能な点がスピードアップのポイント」

まとめ:法務案件依頼の最適化を実現するならOLGA

これまで、法務案件依頼における従来のフローの課題と限界、そして依頼フォーム設計の原則と具体的な成功事例について解説してきました。メールやチャット、Excelといった現状のツールでの管理には、依頼内容の不明確さ、情報不足、そして業務の属人化といった構造的な問題が根深く存在し、いくら工夫を凝らしても根本的な解決には至らない壁があることをご理解いただけたかと思います。

これらの課題を根本的に解決し、法務への依頼品質を飛躍的に向上させるのが、法務オートメーション「OLGA」です。OLGAは、明確な依頼カテゴリ設定による依頼プロセスの最適化、柔軟な入力ガイドと多様な項目形式による情報収集の質の向上、そして希望納期や機密性の高い案件の適切な管理を可能にします。

これにより、法務担当者の皆様は、情報収集のための手戻りを大幅に削減し、本来注力すべき戦略的な業務に集中できるようになります。また、依頼者にとっても、迷うことなくスムーズに正確な情報を提供できるため、依頼者と法務双方の業務効率が向上し、企業全体の生産性向上とリスク低減に貢献します。

現状維持のままでは、増え続ける法務案件への対応は困難になり、企業の成長の足かせとなる可能性があります。OLGAを導入することで、法務部門は「守り」だけでなく「攻め」の姿勢でビジネスをサポートする戦略的パートナーへと進化できるでしょう。ぜひOLGAを導入し、貴社の法務案件依頼の最適化を実現してください。