法務コラム

「対策済み」でもなぜ?法務案件の依頼を見逃す、意外な3つの落とし穴と解決策

投稿日:2025.07.09

日々届く多様な法務案件の依頼に対し、「もう対策は全部やった…」と感じながらも、見落としや抜け漏れへの不安を抱えていませんか?

メールやチャットツール、電話、口頭など、多岐にわたるルートからの依頼に追われ、最新の情報がどこにあるのか分からなくなり、対応漏れにつながるリスクを感じている方も少なくないでしょう。

また、案件のステータス管理が追いつかず、誰が何を対応しているのか曖昧になり、業務効率の低下を招いているケースも見受けられます。

これらは多くの法務パーソンが抱く一般的な課題と言えます。これまで様々な対策を講じてきたにもかかわらず、それでもなお法務案件の見落としや抜け漏れに悩まされているなら、それは表面的な問題ではなく、従来の管理手法に潜む構造的な「落とし穴」が原因かもしれません。

この記事では、多くの法務部門が直面する法務案件管理の具体的な課題に寄り添い、従来の管理方法に潜む意外な落とし穴とその構造的な問題点を明らかにします。

さらに、これらの課題を解決するための具体的な工夫、そして法務業務に特化した法務オートメーション「OLGA」が、なぜ既に行われた対策では解決できなかった根深い悩みを根本的に解決し、業務効率化とリスク軽減を唯一実現できるのかを詳しく解説します。

この記事を読むことで、現状の課題を客観的に把握し、具体的な業務改善のヒントを得て、OLGAが貴社の課題解決にどのように貢献できるかを具体的にイメージできるはずです。

目次

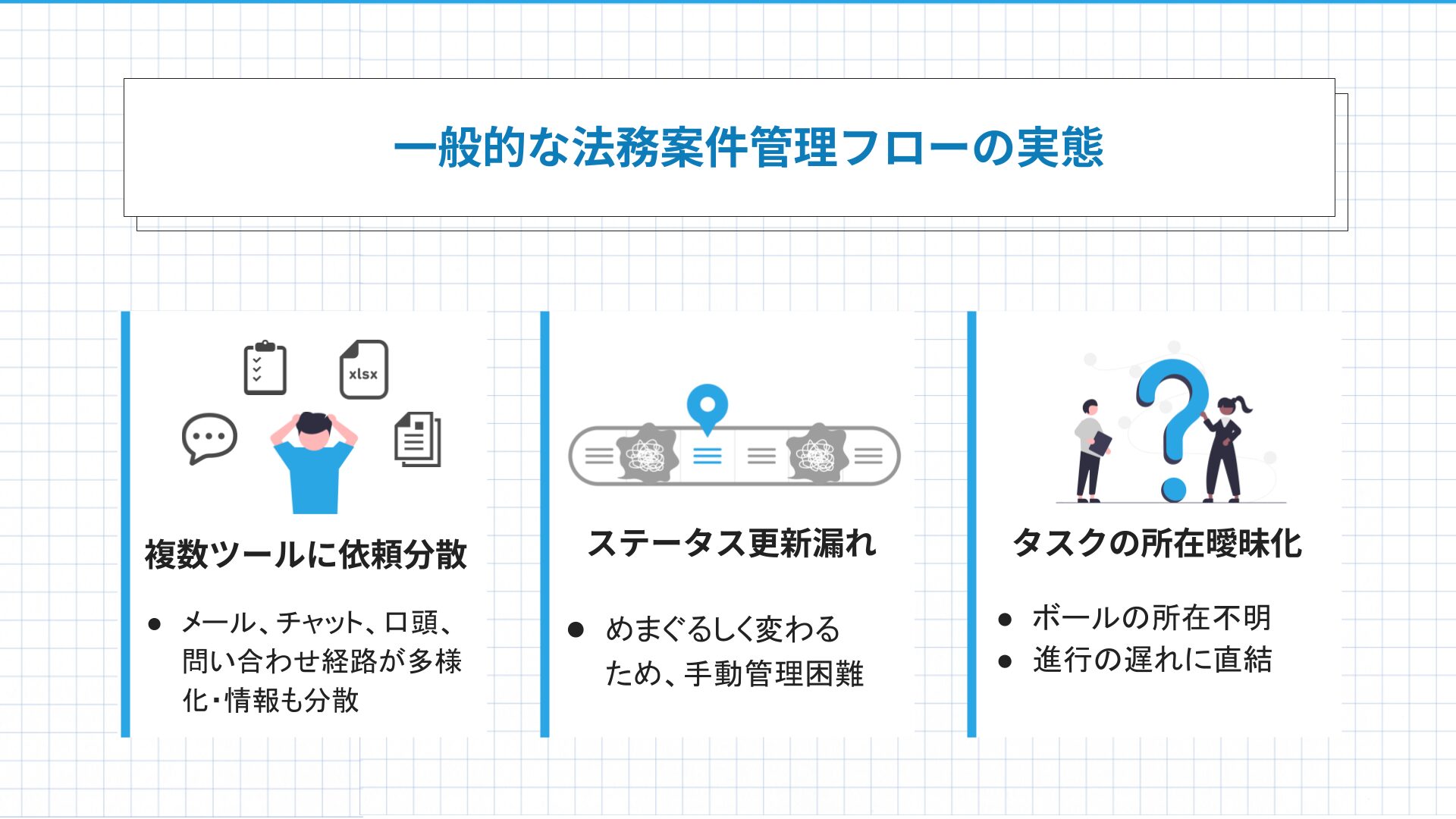

一般的な法務案件フローの実態

多くの企業で採用されている、メールやビジネスチャット、表計算ツールを用いた法務案件の一般的な流れを例に、従来のプロセスに潜む具体的な課題を見ていきましょう。一見すると大きな問題点は見えてきませんが、実は多くの非効率やリスクが潜んでいます。

ツールが多くて依頼が分散する

一般的な法務部門では、メールやチャットツール、電話、口頭など、様々なルートから法務案件の依頼を受けています。これにより、すべての依頼を把握するには受付ツールの数だけ対応せざるを得ない状況となります。

ただでさえ並行して複数の案件に取り組まなければいけない法務担当者が、ツールについても複数のツールを見なければいけない状態は、結果として確認漏れや対応の遅延、ひいては見落としにつながるリスクに繋がります。

案件管理台帳への最新ステータス登録が漏れる

メールなどでコミュニケーションを行う場合、Excelなどの表を使って案件情報やステータスを管理するフローがよく見られます。表管理は管理の面で一見すると優秀ですが、ステータスが目まぐるしく動く法務案件において、案件管理台帳への最新ステータス登録が漏れることは頻繁に発生します。

更新を怠ると各案件の現状が把握できなくなり、自分が止めてしまっている案件に気づけないなどのリスクが生まれることになります。

タスクの所在が曖昧になる

様々なルートでのやり取りを行うことで、誰が今、何を対応しているのか、法務部で対応中なのか、事業部で対応中なのかを把握することが困難になります。

担当者の不在などの際には、別の担当者が代わりに案件を引き継ぐ際に複雑怪奇となっており、結果、チームとして案件を遅滞させてしまう原因になりかねません。

ツールを変えずに最大限工夫する方法:今すぐできる対応漏れへの対応策とは

「理想はシステム導入だけど、今すぐには難しい」という法務担当者の方も少なくありません。現在のExcelやビジネスチャットの中でも、運用ルールの見直しやツールの機能を活用することで、一定の効率化は可能です。

ここでは、すぐに実践できる具体的な工夫を紹介します。

依頼ルートを固定化

法務案件の依頼を受け付けるルートを可能な限り固定化することで、チェックをすべきツールを減らし、効率的な管理を目指します。

(1) 依頼専用チャンネルの開設:

ビジネスチャットツール(SlackやTeamsなど)を利用している場合、法務案件の依頼専用チャンネルを開設し、すべての法務依頼をそこへ集約するルールを徹底します。

チャンネルの開設は法務部門の管理のしやすさの向上だけでなく、依頼部門にとっても相談をする場所が共通化されることにより、他の担当者の相談内容なども目にすることができ、情報の共有ができるようになります。

(2) メールでの依頼に統一:

依頼をメールに限定し、メーリングリストなど特定のメールアドレスに送るように周知徹底します。この際、件名に案件種別や依頼内容を記載するなどのルールも設けることで、管理を容易にします。

少なくとも法務担当者全員が依頼を目にできるようにすれば、アサイン漏れなどの初動の対応漏れの可能性を大幅に軽減できます。

(3) 社内ポータルへの導線設置:

社内ポータルサイトなど誰でもアクセスできる場所に依頼の導線を設置することで、依頼者側が利用するツールをコントロールします。

Googleフォームなど、依頼用フォームを採用する場合は、アクセス性の良さを担保しつつ、法務部門として必要な情報を明示することができ、必要な情報を漏れなく収集することにも繋がります。

依頼フォーマットの定型化

依頼フォーマットを定型化することは、法務案件対応における「不要な事前やりとり」を削減することに繋がり、契約書のチェックなど、本来の依頼内容にとりかかるまでの時間を短縮し、タスクの所在を明確化することに繋がります。

(1) 必須情報の明確化:

依頼時に必要な情報を明確に定義し、依頼フォームやテンプレートに必須項目として設定します。これにより、依頼者が初回から必要な情報を網羅的に提供することを促し、法務部からの確認作業(再質問)をなくします。

(2) 情報不足による手戻りの削減:

依頼フォーマットが定型化されていないと、情報不足のために法務部から依頼者への問い合わせが頻発し、その都度案件のタスクが法務部と依頼者の間を行ったり来たりしてしまいます。

定型化されたフォーマットを使うことで、こうした無駄なステータス移動を抑え、対応の停滞を防ぎ、案件の進捗をスムーズにします。

(3) 対応漏れリスクの低減:

情報が正確かつ網羅的に提供されることで、法務部が案件を迅速に理解し、適切な担当者への振り分けや対応を開始できます。

これにより、情報不足による対応の遅延や、その後のやり取りの中で発生しがちな見落としのリスクを根本から低減します。

日時での定期ステータス更新時間の確保

手動でのステータス更新を確実に行うため、チーム内で定期的な更新時間を確保し、その時間で集中的に作業を行います。ステータスを明確化することにより、次に動くべき人を明確化し、またチーム内でのサポートの体制も組みやすくなります。

(1) 定時での更新作業:

毎日決まった時間(例:午前中と午後の終業前)に、全案件のステータスを確認し、最新の情報に更新する時間を設けます。

ちょっとしたメールの返信漏れなどから案件全体が止まってしまうことなどもあるため、 複数の案件に平行して対応にあたることの多い法務部門では、短いスパンでのタスクの棚卸が重要となります。

(2) 「次にやること」の明確化:

ステータスを明確にすることにより、自分のタスクを整理し、「次にやること」の順序を明確にすることができます。

差し込みの対応や不意の電話対応なども頻繁に起こる中で、手元の業務について優先順位を設けておくことはきわめて重要であり、常に一定の余裕を持つことが安定的な対応を生み、ナレッジ共有や他の業務のブラッシュアップなど、発展的な業務にも着手することができるようになります。

(3) 担当者間の情報共有:

更新時間には、担当者間で案件の進捗状況や課題を共有し、連携を密にします。法務業務は個人の経験なども対応に大きく影響し、ナレッジの共有が難しいことが多いため、法務部内で情報交換をすることで、チームとしてのレベルアップにも繋がります。

これらの工夫によって一定の改善は見込まれるものの、情報の分断、手動作業の手間、属人化といった構造的な課題は残り、根本的な解決には限界があることを認識する必要があります。

工夫してもなお残る漏れの原因

従来の業務フローへの工夫を加えてもなお残る、法務案件管理の構造的な限界や問題点について、これらの限界が、なぜ根本的な解決策が必要なのかを法務担当者の課題感と結びつけながら明らかにします。

そして、これらの根深い課題こそが、どれだけ入念に対策を講じても案件の見落としや抜け漏れが再発してしまう真の原因なのです。

ツールの分散はコミュニケーションツールに限らない

メール、Slack、Teams、口頭、電話といった多岐にわたるツールからの依頼は、情報がバラバラに散らばる原因となります。

前章で紹介した通り、この問題はツールの受付ツールの一元化により一定の効果を発揮します。しかし、法務案件において管理すべきなのは案件情報やステータスだけではありません。やりとりの内容やファイル管理など、これらは依然として他のツールでの管理となります。これにより、管理工数は依然高止まりを続け、結果として、最低限必要なステータスの更新なども滞ります。

この情報の断片化こそが、いくら気をつけても対応漏れが発生してしまう根本的な原因であり、手動での管理では避けられない限界点です。

案件管理台帳への最新ステータス登録漏れによる対応漏れ

案件のステータスは目まぐるしく変化しますが、それを手動で案件管理台帳に登録し続けるのは非常に手間がかかります。日時での更新のタイミングを設けたとしても、一日の間にも法務案件のステータスは目まぐるしく変化します。緊急の案件で、昼に連絡を受けた依頼の期限が夕方までだった、といった時には目も当てられません。

やはり、ステータスの変更管理はタイムリーさを求められているのです。手動による更新作業は、本来注力すべき法務判断や戦略的な業務から法務担当者の時間を奪い、非効率の温床となります。どれだけ時間をかけても、常に変化する状況を手動で追い続けることには限界があり、これが「対策済み」のはずの漏れを生み出す温床となります。

タスクの所在が曖昧になることによる責任範囲の不明確化

法務案件の対応においては、法務だけでなく事業部側にも確認作業などのタスクが発生します。お互いにタスクをこなし合うなかで、一つの案件のなかで様々なタスクが生まれ、次々に対応されていきます。

責任範囲が不明確になったりすることで、業務の停滞や重複作業が発生しやすくなります。経営層からDX推進のプレッシャーがある中で、このような非効率な状態は、法務部門全体の生産性低下を招き、組織全体のスピード感を阻害する要因となります。

「誰がボールを持っているか分からない」状態が常態化することで、最善の対策を講じてもなお、案件の停滞や見落としが繰り返されるのです。

なぜOLGAであれば解決できるのか?OLGAがもたらす解決策とメリット

これまで見てきた法務案件における根深い課題や限界は、従来のツールや工夫だけでは根本的に解決が難しいことがお分かりいただけたかと思います。では、なぜOLGAであればこれまでどんな対策を講じても解決できなかった「案件見落とし」という深刻な悩みを根本から解決できるのでしょうか?

ここでは、OLGAの持つ主要な機能と、それがもたらす具体的なメリットについて詳しく解説します。

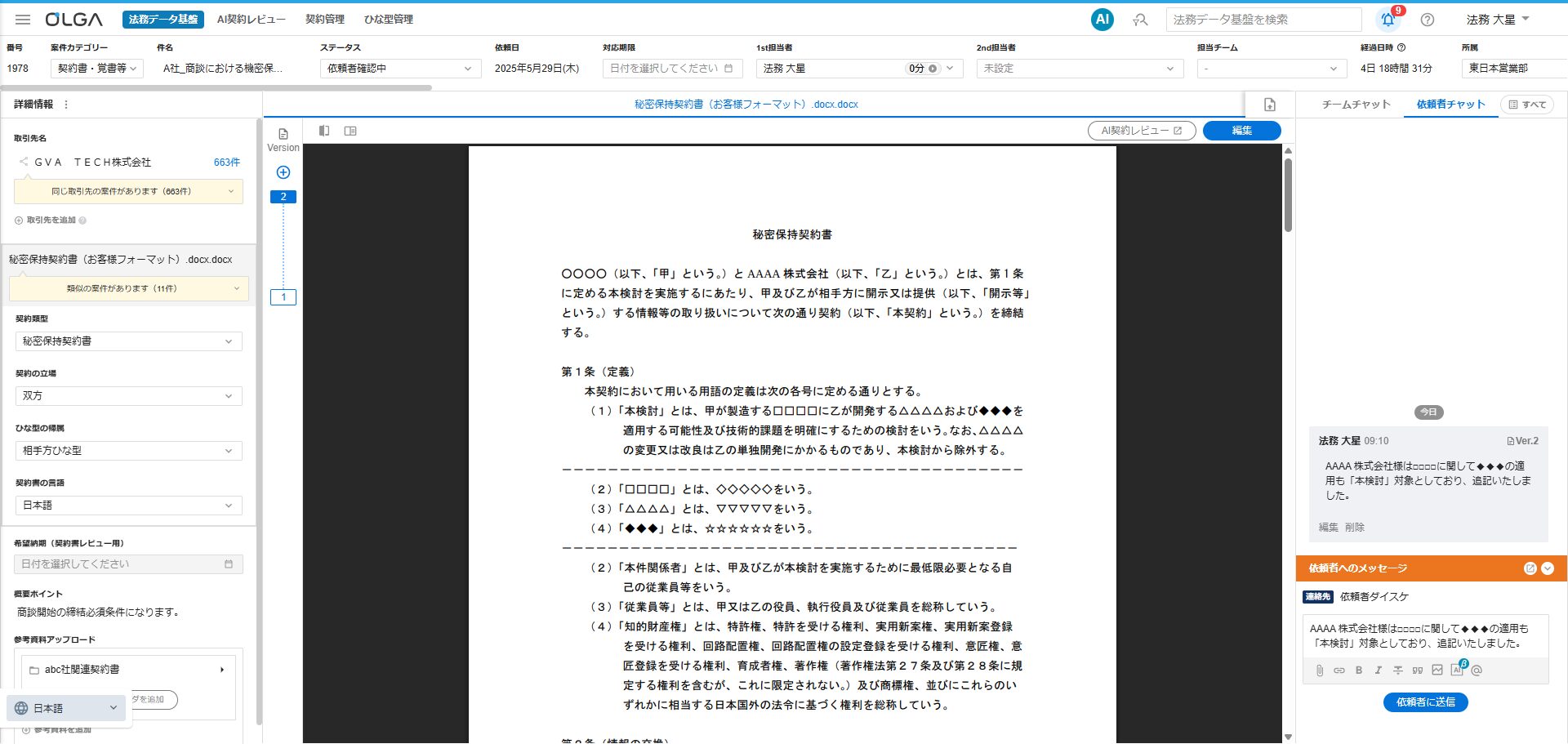

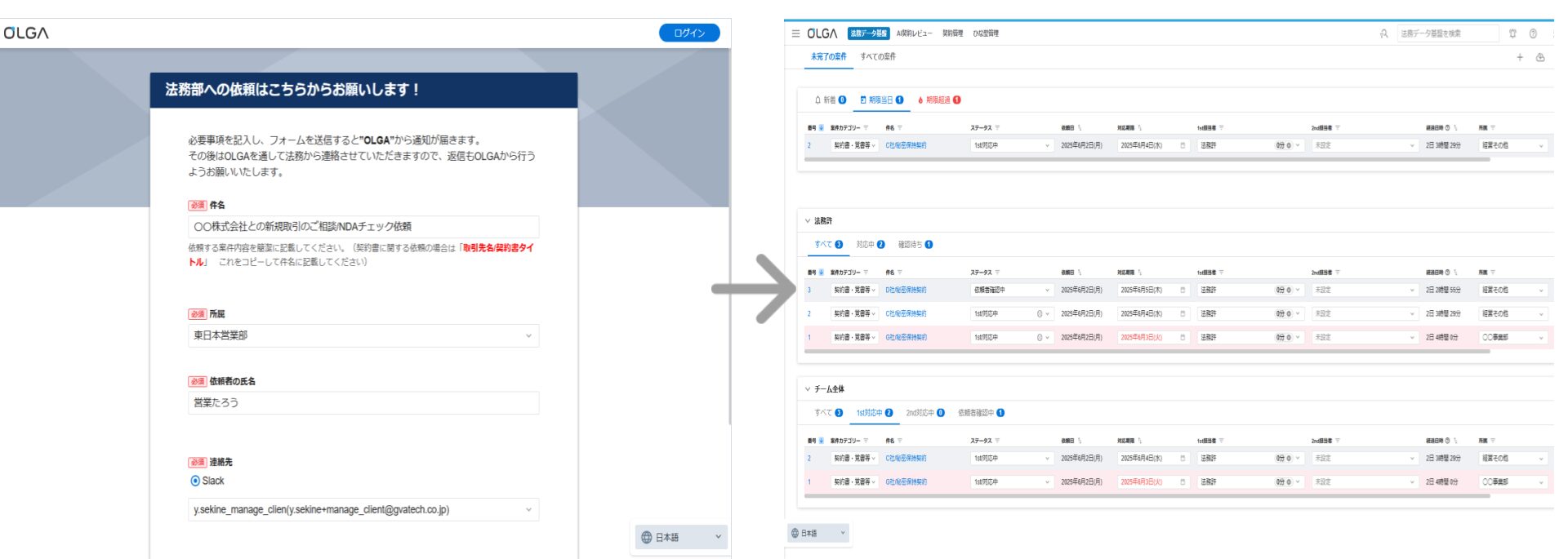

依頼の分散をなくし、情報の一元管理を実現

OLGAは様々なルートからの依頼を一つの画面に集約します。依頼は法務部が作成した依頼フォームを通して行われ、受け付けた情報はOLGAで案件ごとの専用の管理ページへ自動で格納されます。ファイル情報なども含めた依頼情報は案件ごとに一つのページで管理され、やりとりも同じページ内で行うことができます。

これにより、法務担当者はやりとりはメール、案件情報はExcel、ファイルは共有フォルダ、といった具合に複数のツールを横断して確認する手間から解放され、常にOLGAの画面を見れば最新の依頼状況を把握できるようになります。

事業部が入力しやすいようにカスタマイズ可能なフォームの内容が自動転記されるため、情報収集の効率が大幅に向上し、依頼の見落としや情報の散逸を根本的に防ぐことができます。OLGAが情報の一元管理を自動化することで、人為的な見落としの余地をなくし、対策済みでも残っていた情報分散の課題を完全に解決します。

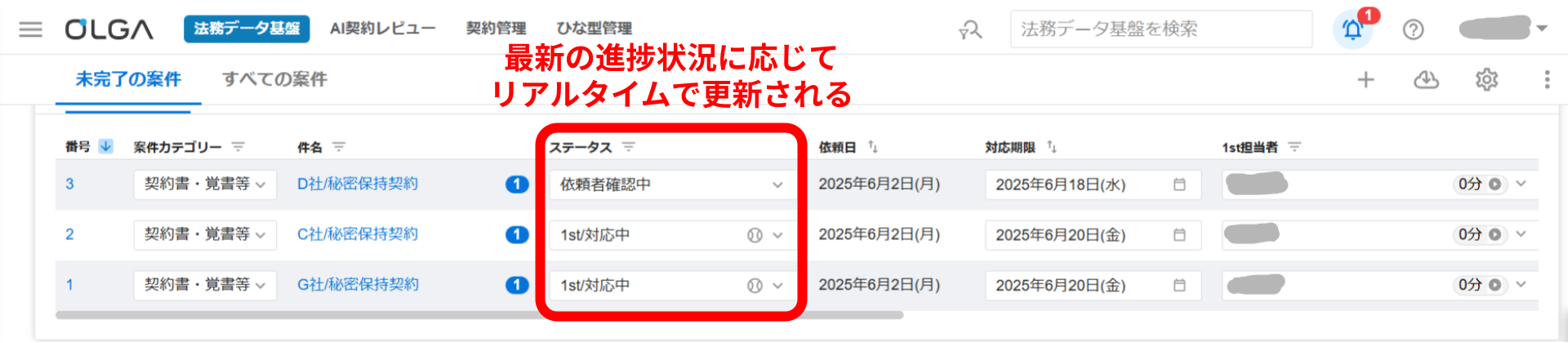

自動ステータス更新で案件管理台帳の登録漏れを解消

OLGAは、ユーザーのメッセージ送信に紐づいてステータスが自動で更新される機能を備えています。法務担当者がメッセージを送ればステータスは「依頼者確認中」と自動で代わり、依頼者がメッセージを返信すればステータスは自動で「法務対応中」に変わります。

チーム内で役割が分かれている場合も、ボールを投げる相手を選択してメッセージを送信すれば、部署内やチーム間で担当者が自動で変更され、ステータスも自動で更新されます。

やりとりをするたびに手動でステータスを更新する手間を削減し、抜け漏れを防止します。これにより、どれだけ案件数が多くても、またステータスが頻繁に変化しても、OLGAが自動で管理するため、人力では避けられなかった登録漏れのリスクを完全に排除できます。

タスクの所在を明確化し、「次にやること」を明らかに

前述のとおり、OLGAではステータスの自動変更によってタスクの所在が明確化されます。複数の案件に同時に取り掛かっている際も、A案件でメッセージを送り終わり、B案件に対応している間に、A案件の依頼者からメッセージが返ってきた際は、A案件のステータスが自分に戻ってくるため再び自分のタスクとして認識することができます。

OLGAでは、すべての案件が一定の同じ情報のもとで管理され、また案件の管理ページも同様となるため、どこを見て次のタスクにとりかかるかが明確です。これは他の担当者の案件でも同様で、担当者の不在などの際も不在の担当者がどこまで対応を進めているかが一目でわかり、案件の管理ページを見ればすべての情報が集約されているため、他の担当者もヘルプをしやすい環境となっています。

個人だけでなく、チームとして、法務案件を管理するための自動化がOLGAには用意されています。

導入企業の声

実際にOLGAを導入し、効果を実感している企業の事例を紹介します。

株式会社コロプラ様

法務部門は年間数万件の手動業務が0になり、

事業部にもSlackから法務案件の依頼とやり取りが可能な点が好評です 。

郵船ロジスティクス株式会社様

毎日1時間半行っていた案件受付業務がゼロに!

過去の案件ナレッジを活かすことも非常に簡単になり

業務キャパシティが格段に向上しました 。

まとめ:見落としのない法務チームを作るなら法務オートメーションOLGA

これまでの内容を振り返ると、従来の法務案件管理フローは、ツールが乱立することによる情報の分散、手動でのステータス更新の漏れ、そしてタスクの所在が曖昧になるという構造的な課題を抱えていることが明らかになりました。これらの課題は、日々の手作業に忙殺され、本来注力すべき法務判断や戦略的な業務から法務担当者の時間を奪い、見落としやミスといったリスクを高める原因となっています。そして、これまでどんな対策を講じても解決できなかった「案件の見落とし」という根深い悩みは、まさにこれらの構造的な限界から生じていたのです。

そこで、OLGAがこれらの課題を根本的に解決し、法務案件管理の抜本的な効率化とリスク軽減を実現します。OLGAは、散在する依頼ルートを一つのプラットフォームに集約し、情報の見落としをなくします 。また、ユーザーのアクションに連動してステータスが自動更新されるため、常に最新の案件状況が可視化され、手動更新の手間とそれに伴う漏れを解消します 。さらに、タスクの所在が自動で明確になることで、法務部と事業部間の連携がスムーズになり、業務の停滞を防ぎます 。OLGAだけが、こうした根深い悩みを解決し、法務部門に真の安心と効率をもたらすことができるのです。

OLGAの導入は、年間数万件の手動業務をゼロにし、案件受付業務の時間を大幅に削減するなど、具体的な導入効果が多くの企業で実証されています 。これにより、法務担当者は日々のルーティンワークから解放され、より高度な法務判断や戦略的な業務に集中できるようになります。現状維持は、見落としやミス、非効率といったリスクを常に抱え続けることを意味します。ぜひこの機会にOLGAの導入をご検討いただき、貴社の法務部門を次のステージへと進化させましょう。