法務コラム

法務部のDXを加速するCLMツール!おすすめの運用術7選で案件管理の課題を解決

投稿日:2025.08.23

企業の法務部門におけるDX推進は、避けて通れない経営課題です。日々の業務に追われ、散在する案件情報や契約書の管理に課題を感じている法務担当者の方も多いのではないでしょうか。

法務業務における散在している案件情報や契約書の管理といった課題は、CLM(ContractLifecycleManagement)ツールで根本から解決できる可能性があります。CLMは、契約書管理を基盤としつつ、法務業務のDXを加速するプラットフォームです。

この記事では、法務部門の具体的な課題に寄り添ったうえで、法務案件台帳の重要性やおすすめの7つの運用術などについてみていきましょう。

目次

法務部が抱える「あの案件どこだ?」を根本解決するCLMとは

法務部門では、日々の業務で以下のような課題に直面しているケースは多いのではないでしょうか。

(1)メールやチャット、口頭など、多岐にわたるチャネルからの依頼により、案件の進捗を見失いがち

(2)担当者の不在時、案件の状況が不明瞭となり、進捗管理がブラックボックス化する

(3)膨大な量の契約書や案件情報の中から、必要な文書を探索するのに多大な時間を要する

(4)経営層からのDX推進要請があるものの、日常業務に忙殺され、対応が進まない

そのうえで、法務業務に関連する多くの課題は、CLMによって根本から解決できる可能性があります。CLMは、契約書管理を基盤に、法務業務のDXを加速させるプラットフォームです。法務案件の依頼受付から対応、進捗管理、過去の知見をナレッジとして蓄積できます。

法務案件管理の現状とExcel管理の限界とは

多くの法務部門では、案件管理にExcelや個人のメール、チャットツールが使われています。しかし、以下のような決定的な限界がある点もしっておきましょう。

(1)案件の全体像が掴めない

依頼が多岐にわたるため、個々の案件がどこまで進んでいるのか、誰が担当しているのかを一元的に把握できない

(2)進捗のリアルタイム性不足

更新が手動のため、常に最新の情報が反映されているとは限らない。リアルタイムな進捗把握が困難

(3)属人化と引き継ぎの困難さ

担当者個人の管理に依存します。不在時や異動時に情報が見つからず、業務が滞るリスクがある

(4)検索性の低さ:必要な過去の案件や類似事例を探し出すのに膨大な時間がかかる

(5)コンプライアンスリスク

重要な契約や案件の更新漏れ、紛失、アクセス権限の不備など、コンプライアンス上のリスクが増大する

CLMについてより詳しく知りたい方はこちらから。

CLMに「これだけは!」:必須の管理項目

法務業務に効果的なCLMり管理項目を構築するためには、単に案件を羅列するだけでなく、必要な情報を網羅的に設定していきましょう。

基本情報

案件の根幹となる情報は、正確に把握しなければなりません。基本情報をしっかり決めておくことで、進捗管理や検索性の効率性が向上します。

(1)依頼日:いつ案件がスタートしたか

(2)依頼部署/依頼者:誰からの依頼で、どの部署の案件か

(3)案件名/概要:具体的にどのような案件か

「弁護士確認中」や「先方確認中」「決裁待ち」「押印フェーズ」など、具体的な業務フェーズに応じたステータスを設定することが大切です。案件がどの段階にあるのかを明確にしましょう。担当者が不在だとしても誰でも案件状況を把握し、スムーズな連携が可能になります。

期限の段階的な設定

漏れなく先取り管理を実現するために、複数の期限を設定します。

(1)依頼者希望対応日:依頼元の期待値を把握し、コミュニケーションに役立てる

(2)法務の努力目標対応期限日:内部的な目標として設定し、タスクの推進を促す

(3)本来の期限日(法的期限):契約の更新期限や法的な提出期限など、絶対遵守すべき期限を示す

(4)次回の対応日時:定期的なレビューや繰り返し業務(年度更新契約など)の抜け漏れを防ぐ

担当者情報

案件の進捗や責任の所在を明確にするには、担当者情報の正確な管理が不可欠です。誰がその案件の責任者なのか、外部弁護士への相談はあったかなどを明確にすることで、チーム内外の連携がスムーズになります。

(1)法務担当者:誰がその案件を担当しているかを明確にし、責任の所在を明らかにする

(2)弁護士相談の有無/弁護士名:外部弁護士への相談状況や依頼状況を記録し、連携をスムーズにする

その他で検討したい管理項目

法務案件台帳の運用では、よりスムーズな案件管理が重要です。そのため、自社の業務に合わせて、以下のような項目を管理すれば、業務の効率化と部門の戦略的価値を高められるでしょう。

(1)案件難度(高・中・低など)の可視化:案件の複雑さや緊急度を客観的に評価する。担当者の業務負荷を平準化し、適切なアサインを実現する。ジュニア層(新人)に高難度案件を計画的に割り振ることで、効果的なOJTや育成にもつながる

(2)相談分類項目:「○○法関連」「クレーム内容」など、相談の性質を分類する。相談案件の傾向分析が可能になる。FAQ作成やナレッジ共有が進むことで、対応スピードの改善や案件数削減に貢献

(3)法務アウトソーシングの依頼有無/状況:外部委託の有無や進捗を管理し、台帳を通して依頼や管理を簡便に行える

法務案件管理のプロが教える!CLMツールで実現する具体的な運用術

CLMツールは、法務案件台帳の構築と運用を、手作業では実現不可能なレベルで自動化・効率化します。ここでは、CLMの導入によって、日々の業務フローがどのように革新されるのか、具体的な運用術をみていきましょう。

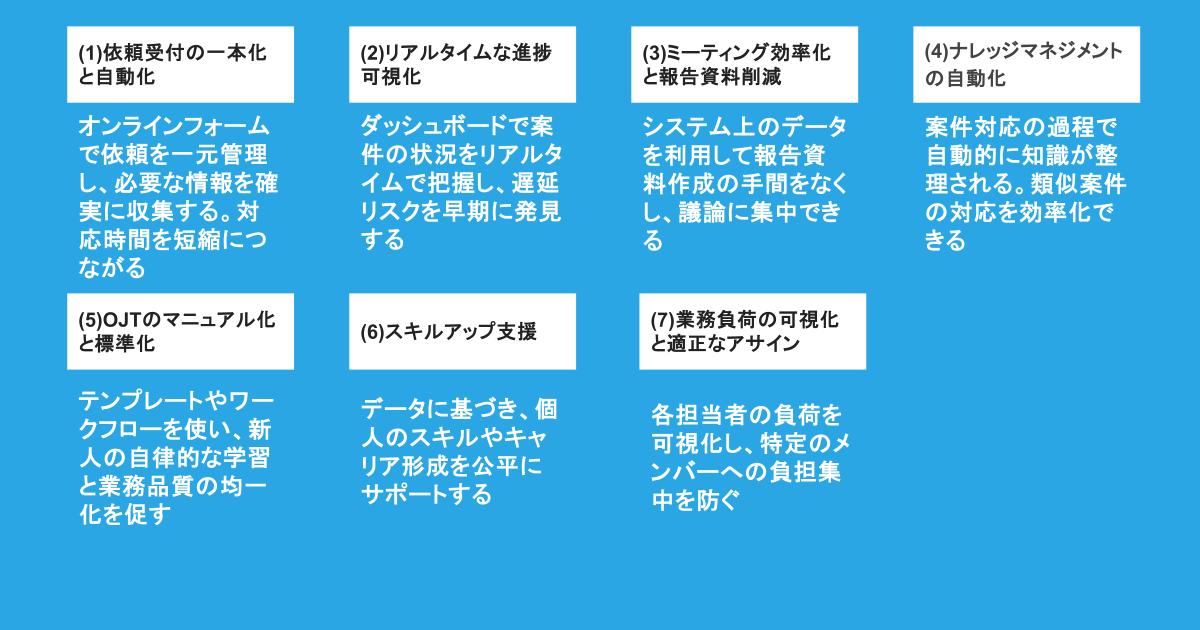

(1)案件受付の一元化と自動化

散らばっていた依頼経路をなくしたうえで、統一された依頼フォームを活用することが重要です。必要な情報を漏れなく、かつ自動的に収集できます。依頼者側の入力負担を軽減しつつ、法務側の対応準備時間を大幅に短縮します。

依頼内容が自動で整理されるため、受付後の対応がスムーズになり、初動の遅れを防ぎます。

実現方法: 統一されたオンラインフォームを導入し、依頼内容、依頼者、希望期日などの必須項目を設定します。フォームから受け付けた案件を自動で案件管理システムに登録し、担当者に通知する仕組みを構築しましょう。

(2)リアルタイムな進捗可視化

案件の進捗は、ダッシュボード機能でリアルタイムに更新可能です。全案件のステータスや期限、担当者を一目で把握できます。期日超過や遅延リスクも早期に発見、対応できます。

各案件の現在の状況が明確になることで、進捗確認の手間が削減され、法務部全体の生産性向上につながるでしょう。

実現方法: 案件管理システムに、各案件の進捗状況をリアルタイムで反映するダッシュボード機能を活用します。期限が迫っている案件や担当者が未割り当ての案件を色分け表示するなど、視覚的に分かりやすい設定にすることで、進捗確認の工数を大幅に削減可能です。

(3)ミーティング効率化と報告資料削減

日次や週次の進捗確認ミーティングでは、共有ドライブやメールリンクで紐付けられた案件台帳を共有画面に映すだけで、詳細な報告が可能です。別途報告資料を作成する手間が不要になります。会議準備にかかる時間を大幅に削減できます。

会議が本質的な議論に集中できるようになり、意思決定の迅速化に貢献しやすくなります。

実現方法: CLMツールに搭載されたダッシュボード機能を活用し、全案件の情報を一元管理しましょう。会議の場でリアルタイムにフィルターをかけたり、担当者ごとの進捗状況を表示したりすることで、より効率的で本質的な議論が可能です。

(4)ナレッジマネジメントの自動化

案件対応を進めることで情報が自動的に整理・分類されます。過去案件情報が資産として蓄積されます。手動での入力や整理の手間を最小限に抑えることも可能です。

結果として、法務部門は本来のリーガル業務に集中できる時間を大幅に増やせます。類似案件の迅速な参照が可能になり、対応時間の短縮や、部署全体の知識レベル向上にも貢献できるでしょう。

実現方法: 案件管理システムに、対応履歴や関連資料を紐づける機能を活用します。案件が完了した場合、自動的に「完了案件」としてアーカイブされるため、後から類似案件を検索する際には、過去の対応方法や判断基準を迅速に参照可能です。

(5)OJTのマニュアル化と標準化

OJTのマニュアル化と標準化は、CLMツールを活用することで効率的に実現できます。案件管理プロセスをシステム上で明確化し、新入社員が既存の案件を参考にしながら業務を習得できる環境を構築しましょう。

指導担当者の負担が軽減され、より本質的なフィードバックや指導に時間を割くことが可能になります。

実現方法: 案件テンプレートやワークフローをシステムに組み込むことで、業務手順や判断基準を統一しましょう。新人社員に加えベテランの社員も、過去の案件を閲覧し、どのように業務が進められたかを確認することで、自律的な学習や過去事例の迅速な把握が可能になります。

(6)スキルアップ支援

案件難度や担当案件の傾向を分析することで、個々の法務部員の得意分野や課題を特定できます。適切な研修や難易度の高い案件へのアサインを通じて、体系的なスキルアップを支援できるでしょう。

データに基づいた客観的な評価が可能となり、公平なキャリア形成を促すことも可能です。

実現方法: 案件管理システム上で、案件ごとに難易度や分野をタグ付け、データを分析することで、担当者ごとの業務実績や得意分野を可視化可能です。スキルアップのための育成計画やアサインメントの最適化に活用できます。

(7)業務負荷の可視化と適正なアサイン

誰にどんな案件がどれくらい集中しているかをデータで把握できるため、業務負荷の平準化が可能です。特定のメンバーへの過度な負担を避け、公平な業務分担とチーム全体の生産性向上に繋がります。

実現方法: ダッシュボード機能で、各担当者の案件数や進捗状況をリアルタイムに確認します。業務負荷が集中している担当者を特定し、新しい案件を別の担当者に割り振ることで、チーム全体の業務バランスを保ちます。

【徹底比較】法務部におすすめのCLMツールはこれだ!

数多くのCLMツールの中から、自社の法務部に最適なものを選ぶのは容易ではありません。ここでは、ツール選定で失敗しないためのポイントと代表的なツールのタイプをみていきましょう。

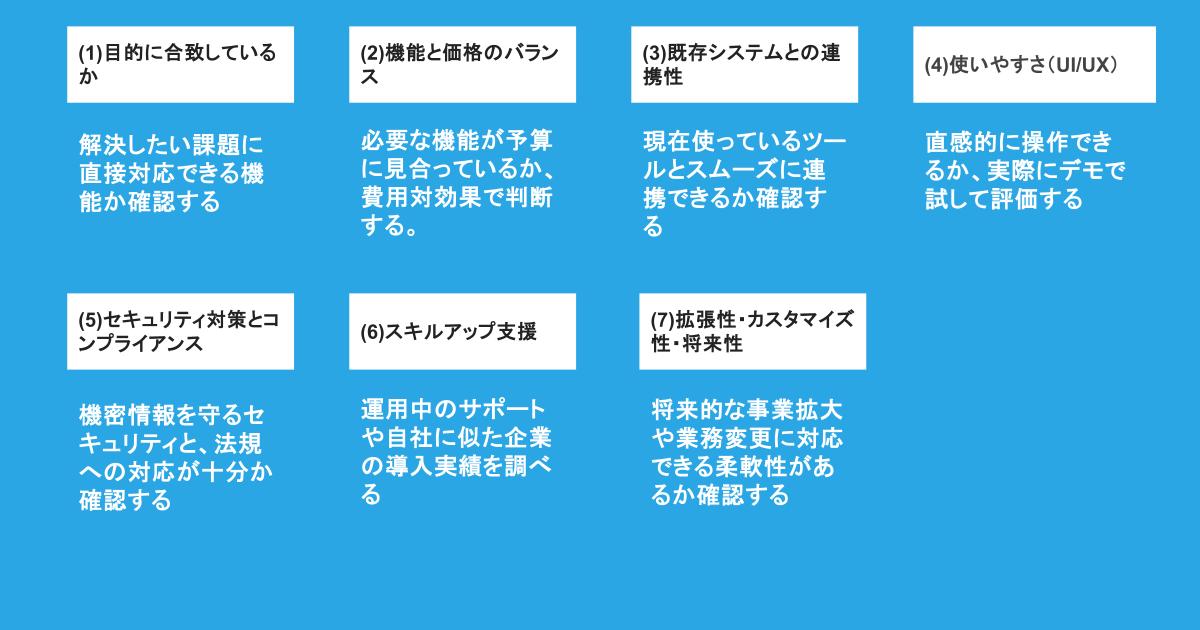

自社に最適なCLMツールを選ぶための7つのポイント

CLMツールを導入する際は、以下の点を総合的に評価します。

(1)目的に合致しているか

「何のためにCLMを導入するのか」を明確にしよう。契約書管理が主目的か、法務案件全体の管理か、ナレッジ共有か。解決したい課題に直接的に対応できる機能が備わっているかを確認することが重要だ

(2) 機能と価格のバランス

必要な機能が網羅されているか、そしてそれが予算に見合っているかを確認する。多機能すぎると使いこなせなかったり、不要なコストがかかったりする場合がある。長期的な視点での費用対効果を重視しよう

(3) 既存システムとの連携性

現在利用しているCRMやSFA、グループウェア、チャットツール、会計システムなどとの連携はスムーズかを確認する。シームレスな連携は、業務効率を飛躍的に向上させる

(4) 使いやすさ(UI/UX)

どれほど高機能でも、使いづらいツールは定着しない。直感的で分かりやすいインターフェースや導入後の学習コストから評価しよう。実際にデモを体験することをおすすめする

(5) セキュリティ対策とコンプライアンス

契約情報や法務案件は企業の機密情報。データの暗号化やアクセス制御、監査ログ機能など、十分なセキュリティレベルが確保されているか、また関連法規(電子帳簿保存法など)への対応がなされているかを確認する

(6) サポート体制と導入実績

導入時だけでなく、運用中の疑問やトラブルに対応してくれる充実したサポート体制があるか確認する。また、自社と類似の企業規模や業界での導入実績、ユーザーからの評判も重要な判断材料になる

(7) 拡張性・カスタマイズ性・将来性

事業拡大や法改正、業務プロセスの変更に対応できる柔軟性があるか、自社の特定の業務フローに合わせて項目やワークフローをカスタマイズできるかを確認する。将来的なニーズの変化に対応できるツールであれば安心できる

主要CLMツールタイプ別比較と法務部門の選択肢

CLM(契約ライフサイクル管理)システムは、企業の規模や目的、課題に応じて、さまざまな種類が存在します。ここでは、主要な4つのタイプとその特徴、メリット・デメリットをみていきましょう。

※2025年8月時点の機能で分類しています

1.シンプル・基本機能重視型

電子契約や契約書保管など、基本的なCLM機能に特化したタイプです。導入コストを抑え、直感的な操作で利用できる点が魅力です。

メリット:

(1)導入コストを抑えられる

(2)直感的で使いやすく、導入後の学習コストが低い

デメリット:

(1)高度なワークフローや外部システムとの連携機能は限定的

(2)大規模な組織の複雑な要件には対応しきれない場合がある

2. 契約ライフサイクル全般網羅型

契約書の作成から、ワークフローやバージョン管理、期限管理、豊富な外部連携機能まで、契約業務全体を包括的に管理するタイプです。

メリット:

(1)契約業務全体の効率化を実現できる

(2)大規模な組織の複雑な業務プロセスにも対応可能

デメリット:

(1)費用が高めになりやすい

(2)導入や運用に専門知識が必要な場合がある

3. AI・高度な自動化に強みを持つ型

AIによる契約書レビューやリスク分析、自動生成、高度なレポーティング機能など、業務の自動化を徹底することに強みを持つタイプです。

メリット:

(1)契約業務を大幅に自動化し、人的リソースを削減できる

(2)AIによる分析で、より高度なリスク管理が可能になる

デメリット:

(1)高額な傾向にある

(2)特定の専門知識が必要となる場合がある

4. 法務案件管理に強みを持つ統合型

契約書管理に加え、法務部門の依頼受付から案件のナレッジ化までを専門に管理する統合型のタイプです。AIによる自動化、契約ライフサイクルにも対応しており、法務部門の「案件管理」と「ナレッジ共有」を最優先で改善したい企業に適しています。

メリット:

(1)法務部門特有の複雑な案件管理課題を根本から解決する

(2)ナレッジ共有や人材育成も促進できる

デメリット:

(1)契約書締結機能は別途連携が必要な場合がある

(2)一般的なCLMツールと比較すると、導入事例が限定的である

具体的な製品が知りたい方はこちらの記事から。

【徹底比較】契約書管理システムおすすめ8選|法務の課題を解決する選び方とは

よくある質問(FAQ)〜CLMツール導入の疑問を解消〜

CLMツールの導入を検討する際によくある疑問にお答えします。

Q1:CLMツールは高価なイメージがありますが、中小企業でも導入可能ですか?

A1:はい、可能です。CLMツールには、提供形態や機能範囲によってさまざまな価格帯のサービスがあります。初期費用を抑えられるクラウド型サービスや利用人数に応じた料金体系のサービスも増えています。まずは自社の具体的な課題と予算を明確にし、複数のツールの無料プランやトライアルを活用して比較検討しましょう。

Q2:既存の契約書や案件データは簡単に移行できますか?

A2:多くのCLMツールでは、CSVインポート機能やベンダーによるデータ移行サポートが提供されています。ただし、既存データの形式や量、質によっては事前のデータクレンジングが必要な場合もあります。導入前にベンダーに相談し、移行計画を具体的に確認することが重要です。

Q3:導入後、社内でツールを定着させるためのポイントはありますか?

A3:ツールの定着には、以下の点が重要です。

(1)導入目的の明確化と共有:「なぜ導入するのか」「何が解決できるのか」を全法務部員に理解してもらう

(2)経営層からのトップダウンの推進:経営層が率先して利用を推奨し、その重要性を示す

(3)操作マニュアルの整備とトレーニング:導入後のスムーズな利用のために、分かりやすいマニュアルと実践的なトレーニングを実施する

(4)使いやすいツール選定:直感的でストレスなく使えるUI/UXのツールを選ぶ

Q4:電子契約機能はCLMツールに必須ですか?

A4:必須ではありません。しかし、多くのCLMツールに電子契約機能が統合されています。電子契約機能があることで、契約締結までのリードタイム短縮や印紙税や郵送費の削減、ペーパーレス化、監査対応の効率化といった大きなメリットが得られます。

法務部門のDXを加速させる上では、電子契約機能の有無も重要な検討ポイントとなるでしょう。

まとめ:法務部は変われる!DXの第一歩を踏み出そう

法務部門のデジタル化は避けて通れない経営課題です。CLMツールは、単に契約書を管理するだけでなく、法務部門が抱える「案件管理の複雑さ」「ナレッジの散逸」「業務の属人化」といった深い課題を根本から解決するための強力なソリューションとなります。

この記事で解説した具体的な案件管理のポイントやさまざまなCLMツールの比較、特に法務案件管理に特化したOLGAのようなソリューションが貴社の法務部の業務効率を飛躍的に向上させ、リスクを低減します。最終的には企業全体の競争力強化に貢献するでしょう。

多様なCLMツールの中から、貴社の課題に最も適した製品を見つけ出し、法務部の変革を始めましょう。