法務コラム

CLMツールの選定基準を徹底解説!本当に必要な機能と費用対効果の見極め方

投稿日:2025.08.28

「契約書の検索に時間がかかる」「更新漏れによるトラブルが発生した」といった契約業務における非効率性やリスクは、多くの企業が抱える共通の課題です。とくに、ビジネスのスピードが加速する現代において、契約業務の遅延はビジネスチャンスの損失に直結しかねません。

CLM(契約ライフサイクル管理)ツールは、従来の課題を根本から解決する手段として注目されています。しかし、CLMツールをどのように選定したらよいのかわからないというケースも多いのではないでしょうか。

本記事では、CLMツールの選定基準について、徹底的に解説します。自社のビジネス環境や課題に最適なツールを選び、契約業務の効率化とリスク削減を実現するための一助となれば幸いです。

目次

契約業務の課題とCLMツールの必要性

現代のビジネス環境において、契約業務の複雑化は避けて通れない問題です。従来の契約業務には、以下のような課題が存在します。

(1)情報の分散と検索性の低さ:必要な契約書を探すのに時間がかかり、二重契約や内容の齟齬が発生するリスクがある

(2)手作業による管理ミスの発生:更新日の管理漏れにより、不必要なコストやビジネスチャンスの損失につながることがある

(3)不透明なワークフロー:契約の進捗状況が把握しづらく、承認プロセスが停滞しがちである

(4)コンプライアンスリスクの増大:契約書の改ざんや不適切なアクセスが、情報漏洩や法的トラブルを引き起こすリスクを高める。

多くの企業が直面している、契約書が散在する非効率性や更新漏れといったリスクを解決する手段として、CLMツールに注目が集まっています。

CLM(契約ライフサイクル管理)とは?基本概念とメリットを解説

CLMは契約書の作成から交渉、更新や終了に至るまで、契約プロセスを「ライフサイクル」として捉え、一貫して管理する仕組みやツールです。CLMによって、契約業務のブラックボックス化を防ぎ、情報の透明性とアクセス性を飛躍的に向上させられます。

CLMとは、契約書の「作成」から「終了」までを管理する一連のプロセス

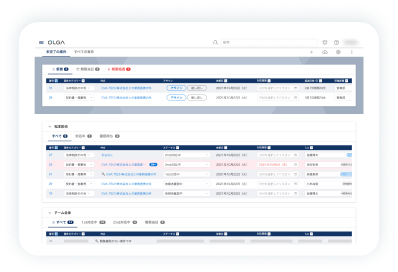

CLMを使用すれば、契約書の作成から終了にいたるまで、契約に関わるすべてのステップを統合的に管理できます。「誰が、いつ、どのような内容で契約書を作成・承認したのか」といった契約の履歴がすべて自動で記録されるため、後からでも簡単に確認できます。

また、契約が今どうなっているのか(たとえば「交渉中」「締結済み」「まもなく更新期限」など)がひと目でわかり、更新漏れや思わぬトラブルを防ぐことも可能です。

CLMについてより詳しく知りたい方はこちらから。

CLMツールがもたらす3つのメリット

CLMツールを導入することで、得られる3つのメリットは以下のとおりです。

- 業務効率の向上

契約書を全文検索できる機能や承認プロセスを自動化するワークフローにより、契約書の作成や確認にかかる時間が大幅に削減される - コンプライアンス強化

契約書の内容や承認履歴がすべて可視化されるため、内部統制が強化される。また、テンプレートを利用することで、法的に不備のない契約書を常に作成できる - コスト削減とリスク低減

紙の契約書が不要になることによる印紙代や郵送費の削減に加え、契約更新期限の自動通知機能によって、更新漏れによる法的リスクや機会損失を防ぐ

【最重要】失敗しないCLMツール導入のために:自社の課題と目的を明確にする方法

CLMツールの導入を成功させるには、自社の課題と目的を明確にすることが最も重要です。漠然と「業務を効率化したい」と考えるのではなく、どの業務プロセスに、どのような「切実な課題」があるのかを特定しましょう。

ここでは、失敗しないCLMツール導入の方法について詳しく解説します。

導入前の必須チェックリスト

以下のチェックリストを使って、自社の契約業務のどのフェーズに、どのような課題があるかを特定しましょう。

ありがちな課題例

(1)契約書作成

テンプレートがなく、毎回手作業で作成している。最新版の契約書がどれか分からなくなる(2)交渉・承認

承認者が不明確で、誰に回せばよいか分からない。承認に時間がかかり、ビジネスチャンスを逃している

(3)契約締結

押印や郵送に手間とコストがかかっている

(4)契約書管理

契約書がキャビネットやPC内に散在し、探すのに時間がかかる。契約書の更新期限を忘れてしまう

導入で解決したい「切実な課題」を特定し、目標を決める

チェックリストで洗い出した課題を基に、以下のような具体的な解決目標を設定します。

(1)「契約書検索にかかる時間を80%削減する」

現状の契約書検索に1日あたり1時間かかっていると仮定・測定し、6分に短縮することを目指す。従業員の時間を創出し、より戦略的な業務に振り分ける

(2)「契約更新の通知漏れをゼロにする」

年間で数件発生していた更新漏れを、ツールの自動アラート機能で完全に防ぐ。不要なコストの発生や取引先との関係悪化といったリスクを回避できる

(3)「契約締結までの期間を平均5日から2日に短縮する」

承認ワークフローを自動化し、関係部署間のやりとりをスムーズにし、契約締結までのリードタイムを大幅に短縮する

具体的な数値目標を設定することで、ツール導入後の**費用対効果(ROI)をより正確に評価できます。

CLM導入プロジェクト成功のための体制構築

CLM導入は、法務部だけでなく、営業部や経理部など、複数の部署に影響を与える一大プロジェクトです。導入を成功させるためには、プロジェクトの初期段階から関係部署を巻き込み、合意形成を図ることが不可欠です。

各部署の代表者で構成されるプロジェクトチームを立ち上げ、それぞれの業務フローやニーズをヒアリングすれば、全社的に利用されるツールに必要な機能や仕様を決定できます。

導入後の費用対効果(ROI)をどう見極めるか

CLM(契約ライフサイクル管理)の導入によって得られるROI(投資収益率)は、単にコスト削減の側面だけで語ることはできません。印紙代や人件費の削減といった直接的なコスト削減効果に加え、企業価値を高める間接的な効果も総合的に評価する必要があります。

(1)直接的な効果:

*コスト削減:電子契約の活用による印紙代・郵送費の削減できる

*人件費の効率化:契約書の検索や承認にかかる時間を減らし、従業員がより重要な業務に集中できるようになる

(2)間接的な効果:

*リスクの低減:契約内容の可視化と履歴管理により、コンプライアンス違反や法的トラブルのリスクを未然に防ぐ

*ビジネス機会の獲得:意思決定が迅速になることで、ビジネスチャンスを逃さず、企業の競争力を高める

直接的な効果と比較すると、間接的な効果は数値化が難しいものの、リスク回避や企業価値の向上といった観点から、その価値を総合的に評価することが重要です。

失敗しないCLMツールの選定基準

CLMツールを選定する際は、機能の多さだけで判断せず、自社の現状や将来のビジョンに合致したツールを見つける必要があります。ここでは、CLMツールの選定基準について詳しくみていきましょう。

必要な機能:自社の業務に適合しているか

CLMツールの機能は、自社の課題を解決するために本当に必要な機能が揃っているか、優先順位をつけて検討しましょう。

(1)全文検索機能:

契約書のPDFや画像データからもキーワードで瞬時に検索できる機能は、過去の契約書を頻繁に参照する業務に不可欠。たとえば、AI-OCR(光学文字認識)機能を搭載しているか、ファイル形式(PDF,Word,Excelなど)を問わず正確に検索できるかを確認する

(2)ワークフロー機能

契約書の承認プロセスを自動化し、「誰が、いつ、どのような承認をしたか」を可視化することで、承認時間の短縮と内部統制の強化につながる。承認ルートを柔軟に設定できるか、承認依頼の自動通知機能があるかなどが重要

(3)期限管理機能

契約更新や解約の期限を自動で通知する機能は、更新漏れによるトラブルを未然に防ぐ。複数の契約形式(自動更新、満了など)に対応しているか、通知のカスタマイズが可能かを確認する

(4)電子署名連携

外部の電子署名サービスとシームレスに連携できるか、あるいはツール自体に電子署名機能が搭載されているかを確認する。契約締結までのプロセスが完結し、大幅な時間短縮とペーパーレス化を実現できる

(5)レポート・分析機能

契約のステータス(締結済み、交渉中など)、契約金額、部門別の契約件数などをグラフで可視化し、経営判断に役立てられる。データの集計や分析がどの程度まで可能か、ダッシュボードはカスタマイズ可能かを確認する

具体的なCLMの特徴を知りたい方はこちらから。

既存システムとの連携性

CLMツールを導入しても、既存のシステムと連携できなければ、業務が複雑になる可能性もあります。そのため、SFA(営業支援システム)やCRM(顧客管理システム)、経理システムなど、既存の業務システムとスムーズに連携が可能かを確認しましょう。

(1)API連携

ツール間のデータ自動同期を実現するAPI(ApplicationProgrammingInterface)が提供されているかを確認する。営業担当者がSFA上で作成した契約情報が自動でCLMツールに反映されるなど、手動での入力作業をなくすことができる

(2)連携実績

過去にどのようなシステムと連携した実績があるか、ベンダーの導入事例を確認する。自社が利用しているシステムとの連携実績があれば、導入時のリスクを低減できる

セキュリティ対策:情報保護は万全か

契約書は企業の機密情報です。クラウドサービスであるCLMツールは、厳格なセキュリティ対策が必須です。以下の点を確認しましょう。

(1)データの暗号化

通信経路(SSL/TLS暗号化)や保存データ(AES256など)が厳格に暗号化されているか

(2)アクセス権限設定

部署や役職、個別のユーザーごとに、閲覧・編集・削除権限を細かく設定できるか確認する。情報漏洩リスクを最小限に抑えることにつながる

(3)セキュリティ認証

ISO27001(ISMS)などの国際的なセキュリティ認証やFISC(金融情報システムセンター)などの業界別ガイドラインに準拠しているか

(4)ログ管理

誰が、いつ、どの契約書にアクセス・編集したか、操作履歴が詳細に記録されるかを確認する。監査対応や不正の追跡に不可欠

UI/UX:誰でも簡単に使える操作性か

どんなに高機能なツールでも、現場の担当者が使いこなせなければ意味がありません。直感的に操作できるシンプルなUI/UXであるかを確認しましょう。

(1)シンプルで直感的なUI

複雑なマニュアルがなくても、初めて利用するユーザーが直感的に操作できるデザインであるか

(2)利用環境

PCだけでなく、スマートフォンやタブレットからもスムーズにアクセスできるか。出張先や移動中の承認にも対応できるモバイル対応は重要

(3)無料トライアル・デモ

無料トライアルやデモを利用して、実際にチームメンバーに操作感を試してもらうことを強く推奨する

コスト:総コストと費用対効果は妥当か

CLMツールの費用は、以下のような費用で構成されるのが一般的です。

(1)初期費用

導入時の設定やコンサルティング費用など

(2)月額費用

ユーザー数や利用する機能、ストレージ容量に応じて変動する

(3)オプション費用

高度な機能(AI分析など)や追加サポートを利用する場合に発生する

総コストは、削減できる人件費や印紙代、リスク低減による間接的な効果と照らし合わせ、費用対効果が妥当かを慎重に見極めることが大切です。

たとえば、多くのツールは、利用人数が増えるほど費用も上がります。しかし、OLGAの場合は、事業部であれば利用に制限がかかりません。そのため、事業部全体でツールを使いたい場合に、コストを抑える上で大きな強みとなるといえるでしょう。

ツールを選ぶ際は、「誰が、どれくらいツールを使うのか」という視点から、各社の課金体系を比較検討することが非常に重要です。

サポート体制と将来性

CLMツールを導入する際は、トラブルや運用方法について、ベンダーのサポート体制が充実しているか確認しましょう。

(1)サポート体制

導入コンサルティングの有無、ヘルプデスクの対応時間、問い合わせ方法(メール、電話、チャットなど)を確認する

(2)将来性

事業拡大や法改正、技術進化に対応できる将来性も重要な判断基準となる。ツールの機能が定期的にアップデートされているか、ロードマップが明確に提示されているかなどを確認する

CLMツール導入後の業界別の成功事例

CLMツールの導入は、単なる業務効率化に留まらず、企業の競争力向上に大きく貢献します。ここでは、CLMツールの導入によって劇的な変化を遂げた企業の事例を、業界別に具体的にみていきましょう。

事例1 産業用ドローン製造販売

従業員499名以下のこの企業は、Teamsでの依頼が乱立し、案件管理が煩雑でした。Teams連携機能を活用することで、チャット上の依頼を自動で案件化し、法務業務の処理速度を向上させています

事例2 投資運用業

従業員499名以下のこの企業は、Excelでの案件管理に手間と対応漏れのリスクを抱えていました。CLMツールの導入により、Excel管理から脱却し、業務の効率化とリスク低減を実現しました

事例3 食品 飲料製造販売

従業員1000名以上のこの企業では、法務業務とナレッジが属人化し、情報が散在していました。法務データ基盤を構築し、ナレッジを組織全体で共有することで、業務効率を大幅に改善しています

事例4 ITコンサルティング システム開発

従業員499名以下のこの企業は、チャットでの法務依頼が複雑化していました。OLGAを導入し依頼の一元管理基盤を構築することで、案件の進捗が可視化され、管理の複雑さを解消しています

事例5 エンジン部品 工作機械製造販売

従業員500名以上のこの企業は、チーム内での情報共有や記録が困難でした。法務データ基盤モジュールを活用して案件情報とコミュニケーション履歴を一元管理し、スムーズな連携を実現しました

事例6 フィットネス事業 EC事業

従業員499名以下のこの企業は、煩雑な案件管理に多くの時間を取られていました。OLGAの導入で案件管理の工数を削減し、戦略的な業務に注力できる環境を整えています

GVA TECHでもCLMツールとして法務オートメーション「OLGA」を提供しています。詳しくはこちらから。

CLM導入における失敗事例

CLM導入の失敗は、単一の原因で起こることはほとんどありません。多くの場合、複数の問題が連鎖的に発生し、プロジェクト全体を破綻に導きます。ここでは、よく見られる2つの複合的な失敗事例をみていきましょう。

複合事例1:戦略的失敗から技術的・法務的失敗への連鎖

この事例では、目的や目標が不明確なままプロジェクトが開始されたことが根本的な問題でした。戦略的な失敗が、システムの要件定義の不備という技術的な問題を引き起こしています。

さらに、データ移行に関する責任の所在が曖昧になるという法務的な問題へと発展し、最終的には法的紛争にまでつながるリスクを抱えることになりました。プロジェクトの初期段階でのあいまいな戦略が、後に企業の信頼失墜や多大な法的コストを招いたといえるでしょう。

複合事例2:組織的失敗から人的・技術的失敗への連鎖

この事例では、経営層と現場の間に意見の隔たりがあったことが失敗の引き金となりました。組織的な連携不足によって、現場の実際の業務ニーズに合わない機能が選定されるという技術的な誤りが発生しています。

結果として、新しいシステムが従業員にとって使いづらいものとなり、利用への抵抗感が生まれ、システムの利用率が低下しました。技術的な解決策だけではプロジェクトは成功せず、組織内のコミュニケーションと合意形成が不可欠であることを示す事例です。

CLMの選定基準に関するQ&A

ここでは、CLMを選ぶ際に気になるポイントをQ&A形式で答えていきます。

Q.CLMと電子契約は何が違うのでしょうか?

A.電子契約は「契約締結」のプロセスをデジタル化するツールです。一方、CLMは契約書の作成から締結、管理、更新、終了まで、契約のライフサイクル全体を管理する概念であり、その機能の一部として電子契約を含みます。

Q.導入にはどのくらいの期間がかかりますか?

A.企業の規模や導入範囲、システムのカスタマイズの有無によって異なりますが、一般的には数ヶ月から半年程度が目安となります。

Q.法務担当者がいない会社でも導入できるか?

A.可能です。法務担当者がいない企業こそ、コンプライアンスを強化するためにCLMツールの導入を検討する価値があります。法的に不備のないテンプレート機能や、承認プロセスを可視化する機能は、法務の知識がなくても安心して契約業務を進める上で非常に役立ちます。

Q.セキュリティ対策は大丈夫ですか?

A.多くのCLMツールは、厳格なセキュリティ対策を講じています。データの暗号化、アクセス権限の細かな設定、定期的なバックアップなど、契約書の機密性を守るための機能が備わっているため、安心して利用できます。

まとめ:CLMツールで企業の競争力を高める

本記事では、CLMツールの選定基準について、多角的な視点から解説しました。契約業務における非効率性やリスクは、多くの企業が抱える共通の課題です。CLMツールは、単に人件費やコストを削減するだけでなく、コンプライアンスの強化や迅速な意思決定を可能にし、ビジネス機会を逃さないための戦略的なツールへと進化しています。

CLMツールの導入を成功させるには、自社の「切実な課題」を特定し、その解決に本当に必要な機能を見極めることが肝心です。また、初期費用や月額費用だけでなく、間接的なリスク低減やビジネス機会の創出といった費用対効果を総合的に判断することが重要となります。

CLM導入は、法務部門が経営の戦略的パートナーへと進化するための、不可欠な第一歩となるでしょう。