法務コラム

【法務SaaS・ツール導入実践ガイド】課題解決から成功事例、選び方まで徹底解説

投稿日:2025.08.29

多くの企業でDX(デジタルトランスフォーメーション)が推進される中、法務部門の業務も大きな転換期を迎えています。増加し続ける契約書や問い合わせ対応、複雑化する法規制への対応など、従来のやり方では限界が見え始めている法務部門は少なくありません。

また、アナログな手法によって、膨大な業務量に追いつかず、属人的な業務プロセスが常態化している状況です。企業によっては、法務部門本来の役割である戦略的な業務に十分な時間を割くことが困難になっているといえるでしょう。

本記事では、このような課題を解決する手段として注目を集める法務SaaS・ツールについて、導入メリットや種類、失敗しない選び方、具体的な成功事例までを解説します。法務部門の業務効率化や生産性向上を目指す担当者の方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

法務SaaS・ツールが解決する部門の課題と導入メリット

法務SaaS・ツールは、「契約書管理や電子契約、コンプライアンス管理など、法務部門の業務を支援するクラウドベースのソフトウェアやサービス」を意味しています。ここでは、その具体的なメリットと導入の必要性について、詳しく見ていきましょう。

なぜ今、法務部門にSaaSツールが必要なのか

近年、多くの企業で法務部門の業務量が急増しています。とくに、ビジネスのグローバル化やM&Aの活発化に伴い、契約書の件数が飛躍的に増え、その内容も複雑化しています。

また、リモートワークの普及により、契約締結プロセスが物理的な制約から解放された一方で、書面でのやり取りが困難になるなど、新たな課題も生まれている状況だといえるでしょう。従来の紙ベースでの契約書管理や、電話・メールによる問い合わせ対応では、これらの増加する業務に効率的に対応することはもはや不可能に近いのが現状です。

そのため、法務部門が本来の役割を果たすために、法務SaaS・ツールの導入が今、不可欠となっています。法務SaaS・ツールは、煩雑な定型業務を自動化・効率化することで、担当者を従来の業務から解放し、より高度で戦略的な業務に集中できる環境を整えます。

その結果として、業務品質の向上やリスクの低減、法務部門の経営貢献を明確に示すことにつながるといえるでしょう。

導入によって得られる具体的なメリット

法務SaaS・ツールを導入することで、法務部門は以下のようなさまざまなメリットを享受できます。

(1) 契約書の作成・審査から保管までを効率化し、大幅な時間短縮を実現する

(2) 過去のデータを活用してリスクを可視化し、コンプライアンス違反を未然に防ぐ

(3) 業務プロセスをデータで分析することで、部門のコスト削減とリソース配分の最適化が可能になる

具体的には、煩雑で反復的な定型業務を自動化・効率化することで、法務担当者を本来の専門的な業務から解放できます。たとえば、契約書の作成やレビュー、保管、検索といった作業にかかる時間は劇的に短縮することが可能です。

結果として、担当者は本来の専門的な知識と経験を必要とする業務に集中できるでしょう。

従来のやり方では限界がある理由

従来のやり方、特に属人的な業務プロセスには以下のような限界があります。

(1) 経験や勘に頼った属人的な判断では、安定した業務品質を保つことが困難

(2) 過去の膨大なデータを手作業で検索・分析するのは非効率で、時間とコストの無駄につながる

(3) 多くの法務部門で人手不足が深刻化する中で、業務負荷を軽減するためには抜本的な変革が必要

業務プロセスが担当者のスキルや判断に依存している場合、業務品質にばらつきが生じやすく、安定した品質を保つことが困難でした。また、担当者の異動や退職が発生した場合、業務の引き継ぎが難航し、部門全体の業務が停滞するリスクも高まります。

加えて、新任の担当者が一人前の法務担当者になるまでには、長い時間と多大なコストを要するものの、過去案件やノウハウの共有も難しい状況でした。そのため、法務SaaS・ツールの導入によって課題を解決する必要があります。

【目的別】法務SaaS・ツールの種類と役割を徹底解説

法務SaaS・ツールは多岐にわたります。ここでは主なツールを目的別に分類し、それぞれの役割と解決できる課題についてみていきましょう。自社のニーズに合ったツールを見つける参考にしてください。

契約業務を効率化したい場合

契約業務は法務部門の業務の中でも大きな割合を占めます。これを効率化するためのツールは以下のとおりです。

(1)CLM(契約ライフサイクル管理)

契約書のライフサイクル(作成から破棄まで)を一元管理し、契約書をデータとして管理することで検索性を高めるツール。必要な契約書をすぐに探し出せるだけでなく、契約期限の自動通知機能などを活用して、更新漏れや期限切れといったリスクを未然に防ぐことができる。契約書の作成から破棄するまでの全プロセスを最適化することに重点を置いており、業務効率の向上に貢献できる

(2) 電子契約サービス

紙の契約書を電子データに置き換えることで、契約締結プロセスをデジタル化するサービス。契約書の印刷や製本、郵送、押印といった物理的な手間が一切不要になり、印紙代や郵送コストを削減できる。さらに、契約締結までの時間を大幅に短縮できるため、ビジネスのスピードアップにも貢献可能

(3) 契約書レビューAI

契約書のドラフトをアップロードすると、AIがリスク条項や不適切な表現、不足している条項などを自動で検出し、修正案を提示するツール。法務担当者は契約書を最初から細かくチェックする必要がなくなり、より高度な法的判断や事業部門へのアドバイスといった業務に集中できるようなる

各CLMツールについてより詳しく知りたい方はこちらから。

組織全体のコンプライアンスを強化したい場合

法務部門の役割は、自部門の業務効率化だけではありません。全社のコンプライアンスを強化することも重要なミッションです。

(1) コンプライアンス管理ツール

社内規程やポリシーの浸透状況を可視化し、従業員のコンプライアンス意識を高めるためのツール。研修の受講状況管理や部署ごとのリスク評価などを行うことで、リスクの高い部署や業務を特定し、集中的な対策を講じることが可能となる

(2) 内部通報システム

従業員からの不正行為に関する通報を匿名で受け付けるシステム。従業員が安心して不正の情報を共有できるようになり、不正の早期発見と再発防止に役立ち、企業の信頼性を高める

(3) 法務ナレッジ共有ツールは、過去の法務相談事例や判例、法務部門が作成した資料などをデータベース化し、社内で共有するツール。従業員自身が疑問を解決できるようになり、法務部門への問い合わせ工数を削減できる。また、法務部門の知見を全社的に広めることで、企業全体の法的リスクへの意識向上につなげられる

部門のリソース管理を最適化したい場合

法務部門の生産性を向上させるには、業務の可視化とリソース配分の最適化が不可欠です。

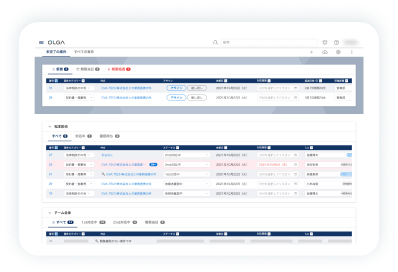

(1) 問い合わせ管理ツール

法務部門に寄せられる相談内容や対応状況をデータとして蓄積し、管理するツール。相談内容の傾向を分析し、よくある質問をFAQとして自動生成するといった対応で、対応工数を削減できる。また、担当者ごとの対応件数や対応時間を把握することで、業務負荷の偏りをなくすことも可能

(2) 業務管理ツール

各担当者が日々どのような業務にどれだけの時間を費やしているかを可視化するツール。特定の担当者に業務が集中していないかを確認し、最適な人員配置を実現できる。また、業務のボトルネックとなっているプロセスを特定し、業務フローを改善するヒントにもなる

(3) 経営判断を支援するBIツール

法務部門の業務データを集計・分析し、グラフやダッシュボードで可視化するツール。たとえば、契約審査にかかる平均時間やコンプライアンス研修の効果といった部門の貢献度を客観的なデータで示し、経営層への報告や予算獲得に活用できる

【具体事例】法務SaaS・ツール導入で成果を上げた企業のケーススタディ

法務SaaS・ツールの導入は、単なる業務効率化に留まらず、企業の競争力向上に大きく貢献します。ここでは、実際にツールを導入して成果を上げた企業のケーススタディを3つみていきましょう。

事例1:契約書レビューAI導入で審査時間を70%削減

とあるIT企業では、従業員が作成した契約書の審査が法務部門のボトルネックとなっていました。法務担当者の業務負荷が高く、本来の戦略的な業務に手が回らないという課題がありました。そのうえで、法務SaaS・ツール導入によって以下のような変化がありました。

(1) 従業員が作成した契約書の審査にAIツールを導入した

(2) AIがリスク条項を自動検知することで、法務担当者のレビュー工数が大幅に削減された

(3) 削減された時間を、新規事業の法務相談やリスク分析といった戦略的な業務に充てられるようになった

事例2:問い合わせデータの活用でナレッジマネジメントを確立

ある製造業の企業では、従業員からの法務相談が多岐にわたり、担当者によって回答内容にばらつきがあるという課題を抱えていました。また、過去の相談内容が共有されておらず、同じような質問に何度も対応しなければならない状況だったものの、以下のように変化しています。

(1) 部門内に寄せられる法務相談の内容をデータ化し、FAQを自動生成するシステムを構築した

(2) 回答の標準化とナレッジの共有が進み、担当者の対応工数が半減した

(3) 相談内容の傾向を分析することで、全社的な法務研修のテーマ設定にも活用できた

事例3:法務リソースの可視化で生産性を30%向上

とあるサービス業の企業では、特定の法務担当者に業務が集中し、他の担当者は比較的余裕があるなど、リソースの偏りが課題となっていました。また、具体的な業務内容や工数が把握できておらず、改善策を講じることができていない状態でした。

現状では、法務SaaS・ITツール導入後は業務フローの改善につながっています。

(1) 各担当者の業務内容と工数をデータ化し、業務負荷を可視化した

(2) データに基づき、専門性の高い案件と定型案件で担当者を分けるなど、最適なリソース配置を実現した

(3) 業務のボトルネックを特定し、業務フローを改善することで、生産性を向上させた

GVA TECHが提供している法務オートメーション「OLGA」の事例について詳しく知りたい方はこちらから。

失敗しない!法務SaaS・ツール選びの5つのポイント

法務SaaS・ツールの導入を検討する際、どれを選べば良いか迷う方も多いのではないでしょうか。ここでは、自社に最適な製品を選ぶための重要なポイントを5つみていきます。

目的と課題の明確化

ツールはあくまで課題を解決するための手段です。「何のために導入するのか」という目的を明確にすることが成功への第一歩だといえるでしょう。自社の法務部門が抱える最も喫緊の課題は何なのか、その課題を解決するために必要な機能は何かを洗い出すことが重要です。

(1) まずは「何のために導入するのか」という目的を明確にする

(2) 解決したい課題に応じて、必要な機能やツールの種類を絞り込むことが重要

(3) ツールは手段であり、目的ではないことを常に意識する必要がある

目的設定の内容としては、「業務を効率化したい」という漠然とした目的ではなく、「契約書レビューにかかる時間を半減させたい」といった、より具体的な課題に落とし込むことが大切です。

コストと費用対効果

ツールの選定において、コストは重要な判断基準です。ただし、初期費用だけでなく、月額料金や追加機能のコスト、さらには運用にかかる人件費なども含めて検討する必要があります。

導入によってどれだけの工数やコストが削減できるかを具体的に試算し、費用対効果を客観的に評価しましょう。たとえば、月100件の契約書レビューにかかる時間を2時間短縮できれば、人件費削減効果はどのくらいになるかといった具合です。

また、ツール導入によるリスク低減やガバナンス強化といった、金額では測りにくい間接的な効果も加味して検討しましょう。

(1) 初期費用だけでなく、月額料金や追加機能のコストも考慮に入れる必要がある

(2) 導入によって削減できる工数やコストを試算し、費用対効果を客観的に評価する

(3) ツール導入による売上貢献やリスク低減といった、間接的な効果も加味して検討する

セキュリティとサポート体制

法務部門が扱うデータは、企業における機密情報です。そのため、ツールのセキュリティ対策は必須の確認事項です。データが暗号化されているか、アクセス権限を細かく設定できるか、国際的なセキュリティ認証(ISO 27001など)を取得しているかなどを確認しましょう。

また、万が一のトラブルや運用方法について、ベンダーのサポート体制が充実しているかも重要なポイントです。導入時の設定支援や、導入後のマニュアル作成支援、専門家による研修など、手厚いサポートが受けられるか確認しておきましょう。

(1) 法務データは機密性が高いため、ツールのセキュリティ対策は必須の確認事項の1つ

(2) 導入後のトラブルや運用方法について、ベンダーのサポート体制が充実しているか確認する

(3) 専門家によるサポートや研修があるかどうかも重要な判断基準になる

他システムとの連携性

法務SaaS・ツールは、既存の社内システムと連携することで、業務プロセスをさらにスムーズにできるケースもあります。たとえば、契約書管理システムと電子契約サービスを連携させれば、締結した契約書が自動で管理システムに取り込むことも可能です

結果として、手作業でのデータ入力やシステム間の行き来が不要になり、業務効率が飛躍的に向上します。自社の既存システム(契約書管理システムや勤怠管理システム、CRMなど)とスムーズに連携が可能かを確認しましょう。API連携といった、技術的な側面も考慮に入れる必要があります。

(1) 既存の社内システム(契約書管理システム、勤怠管理システムなど)との連携が可能か確認する

(2) 連携によって、業務プロセスがさらにスムーズになるか検討する

(3) API連携など、技術的な側面も考慮に入れる必要がある。

導入実績とレビュー

自社と同業種・同規模の企業で、ツールの導入実績があるか確認してみましょう。自社と似た環境での導入実績があれば、導入後のイメージが湧きやすく、成功の可能性も高まります。

また、実際にそのツールを利用している企業のレビューや評価も参考にすることで、ツールの実力や使い勝手を把握できます。ベンダーのウェブサイトに掲載されている事例記事や導入インタビューを参考にすることで、より具体的なイメージを持てます。

(1) 自社と同業種・同規模の企業での導入実績があるか確認する

(2) 実際に利用している企業のレビューや評価を参考にすれば、ツールの使い画勝手を把握しやすくなる

(3) 事例記事や導入インタビューなどを参考にすることで、より具体的なイメージを持つことができる。

各社の法務SaaS・ツールについてより詳しく知りたい方はこちらから。

法務SaaS・ツール導入の注意点とよくある疑問【Q&A】

ここでは、法務SaaS・ツールの導入を検討する際、多くの担当者が抱えるであろう疑問点について、Q&A形式で解説します。

Q.社内をどう説得すればよいでしょうか?

A.法務SaaS・ツールの導入には、部門内の賛同だけでなく、経営層の理解を得ることが不可欠です。しかし、費用対効果が分かりにくい法務部門のツール導入は、経営層の説得に苦労するケースが少なくありません。そのため、以下のような対策を実施しましょう。

(1) 解決策として、ツールの導入メリットを具体的な数値(コスト削減額、工数削減時間など)で示し、費用対効果を明確に伝える

(2) 少人数の部署でスモールスタートし、成功事例を社内で共有することで、協力を促すべき

(3) 競合他社の導入事例を調査し、自社の導入の必要性を客観的に示す

Q.導入後の運用は誰が担当するのでしょうか?

A.ツールを導入して終わりではありません。導入後の運用体制を事前に構築しておくことが成功の鍵です。

(1) 解決策として、導入前に担当者や担当部署を明確に決め、ベンダーのサポートを受けながら運用体制を構築する

(2) 導入後のマニュアル作成や社内研修を実施し、スムーズな運用を心がける

(3) 運用の手間を考慮し、専門知識がなくても使いやすいツールを選ぶことも重要

Q.複数のツールを導入すると、フローが複雑にならないでしょうか?

A.契約書管理や電子契約、コンプライアンス管理など、複数のツールを導入することで、業務が複雑になるのではないかと懸念する声も聞かれます。その場合、以下のように「導入目的を達成するために必要であれは、他ツールとの連携を前提としたツール選びを行う」とよいでしょう。

(1) 解決策として、連携性の高いツールを選んだり、目的別にツールを厳選して導入する

(2) ツールが増えることによる管理コストも考慮し、全体のバランスを見る

(3) ツール間のデータ連携を自動化することで、複雑さを軽減できる

まとめ:法務SaaS・ツールは「攻めの法務」を実現する強力な武器となる

本記事では、法務SaaS・ツールの導入メリットから種類、具体的な成功事例、失敗しない選び方まで幅広く解説しました。

法務SaaS・ツールは、単なる業務効率化ツールではありません。煩雑な定型業務から解放され、リスク低減や経営貢献といった、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

まずは目の前の課題を一つに絞り、その解決に最適なツールから検討を始めましょう。たとえば、契約書管理やレビューといった特定の業務を効率化するツールから導入することで、法務部門は単なるコストセンターではなく、事業成長に不可欠な存在へと進化できます。

ツールを活用して業務を最適化すれば、法務担当者はより戦略的な業務に集中でき、企業の競争力向上に貢献可能です。