法務コラム

新人法務の教育担当者必見!早期戦力化を実現するナレッジ共有術とOLGAの活用

投稿日:2025.08.18

新人法務のOJTや研修を担当されている教育担当者であれば、日々の業務に加え、新人の教育に多くの時間と労力を費やしているのではないでしょうか。

「教える内容が属人化して質にばらつきがある」「新人が自分で情報を探せず、同じ質問を繰り返す」といった課題に直面し、教育の負担や非効率さにストレスを感じているケースも予想されます。

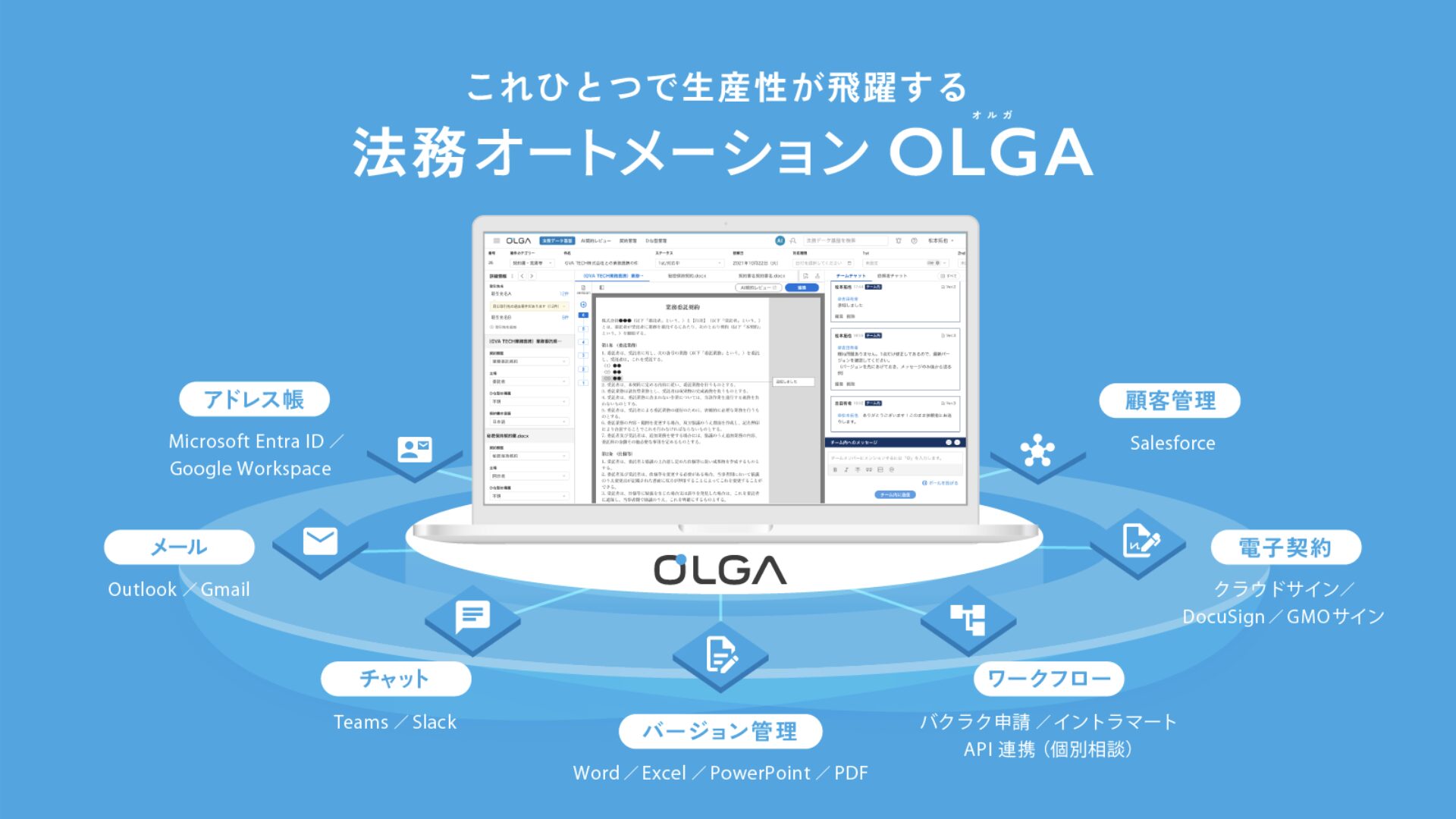

新人の教育は、「どの企業、どの部署に」であっても難しい課題と言えます。その中でも、新人法務の教育はなぜ難しいのか、この記事では、多くの法務部門が抱える新人教育の課題に焦点を当て、Excelやメールといった現状のツール環境でも可能な工夫と、その限界にふれていきます。さらに、法務オートメーションOLGAが新人法務の教育の課題に対しどのような解決策を提供し、早期戦力化を促進するのかを具体的にご紹介します。

目次

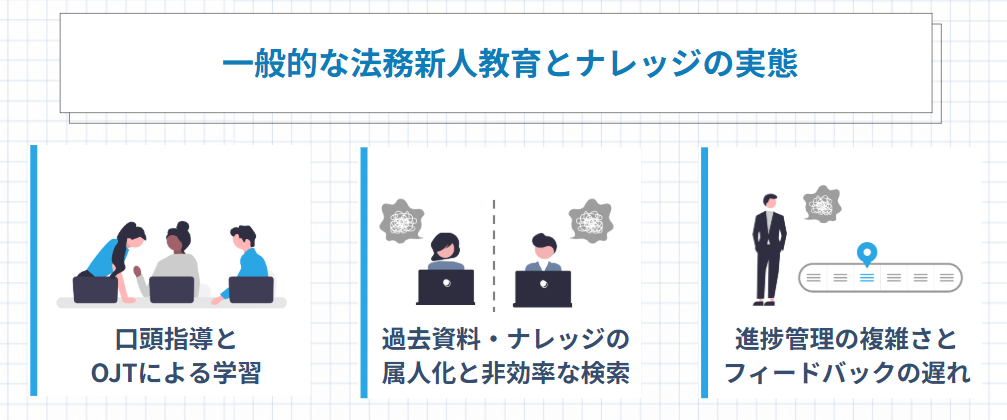

一般的な法務新人教育フローとナレッジの実態

まずは、社内の資料や口頭指導を用いた法務新人教育の一般的な流れ、そしてそこに潜む非効率やリスクをみていきましょう。

口頭指導とOJTによる学習

新人法務の教育は多くの場合、ベテラン法務担当者による口頭指導やOJT(On-the-JobTraining)が中心です。実際の業務を通して実践的なスキルを習得させる点で有効です。しかし、次のような課題があります。

(1)指導内容の属人化と品質のばらつき

口頭指導は、教える担当者の経験や知識、教え方によって内容が大きく左右されます。複数の先輩が新人を指導する場合は、指導内容に一貫性がなく、新人が混乱してしまうケースも発生しえます。特定の先輩社員しか知らない「暗黙知」が多く、部門全体として標準化された教育カリキュラムがない場合、新人のスキル習得度合いにばらつきが生じる可能性もあるでしょう。

(2)体系的な知識習得の難しさ

OJTは実践的である反面、体系的に基礎から応用までを順序立てて学ぶのが難しい側面があります。業務の中で関連する背景知識や法的な根拠、他の業務とのつながりまでを深く理解するには、新人の自発的な学習や指導者の意識的なフォローが不可欠となります。

(3)指導者の負担増大

口頭での指導は、教える側の時間と労力を大きく消費することは言うまでもありません。新人の疑問にその都度答えたり、資料を探して説明したりすることで、教育担当者自身の本来業務が中断されてしまいます。そのため、業務効率が低下する原因になりうるといえます。とくに多忙な法務部門では、指導に十分な時間を割けない状況も発生しやすいです。

過去の資料・ナレッジの属人化と非効率な検索

契約書ひな形や過去の相談事例、法務関連の調査資料など、重要なナレッジが個人のPCや共有フォルダに散在しています。そのため、新人法務は必要な情報を探すのに時間を要し、効率的な学習を妨げている状況です。

(1)情報探索の非効率性

検索機能が不十分な共有フォルダでは、キーワード検索だけでは目的の情報が見つからず、手作業でフォルダをたどるような非効率な情報探索に時間を費やしてしまう。手作業で探すには、前提としてどのような管理をしてきたか、どのような顧客・案件がそもそも存在しているか、を知っている必要があります。結果として、必要な情報にアクセスするのに時間がかかったり、見つからなかったりすることで、本来の業務に着手するまでに時間がかかります。また、最新性も判断できないため、誤った古い情報を使ってしまうリスクも生じます。

(2)ナレッジの属人化と承継の課題

特定の担当者だけが特定の資料やノウハウを持っている「属人化」が進んでいる場合、新人はそもそも情報にたどり着けません。この状態は、新人だけでなく他のメンバーにも支障が生じている可能性があります。

また、ベテラン法務担当者が「あの資料はどこにありますか?」と聞かれることが多く、自身の業務を中断されるといった問題も生じているといえるでしょう。

進捗管理の複雑さとフィードバックの遅れ

新人が担当する業務の進捗状況や理解度を把握することは、Excelやメールだけでは困難です。主な課題は次のとおりです。

(1)リアルタイム把握の困難さ

Excelやメールは情報の更新が手動であるため、新人の細かい進捗や疑問をリアルタイムで把握するのは難しい

(2)つまずきの発見遅れ

進捗がタイムリーに分からないため、新人がどこで困っているのか気づくのが遅れ、問題が大きくなる可能性がある

(3)フィードバックの遅延と質の低下

つまずきに気づくのが遅れ、適切なタイミングでのフィードバックができない。新人の記憶が薄れてしまい、効果的な指導が難しくなり、モチベーションが下がる

このような課題から、新人の成長スピードに影響が出たり、不安感を抱かせたりする可能性が否定できません。

新人法務が即戦力になるためのナレッジ活用術

法務部門に配属された新人をいかに早く戦力化するかは、多くの教育担当者にとって重要な課題です。法律知識だけでなく、過去の経験や判断の積み重ねが求められる法務業務において、「ナレッジ活用」は新人が即戦力となるための最も効果的な方法といえるでしょう。

ここでは、新人法務を早期に戦力化するためのナレッジ活用術について、みていきましょう。

なぜ「ナレッジ活用」が即戦力化の鍵なのか?

法務業務は、単に法律条文を記憶するだけでは務まりません。多岐にわたる案件に対応するためには、過去の事例や判断基準、社内特有の運用ルールなど、部門に蓄積された「生きた知識(ナレッジ)」が不可欠です。このナレッジを新人が効率的に習得し、活用できるようになることが、即戦力化への最短ルートとなります。

新人法務を早期に戦力化するために、以下の3つのポイントを教育担当者は意識する必要があります。

(1) 経験の重要性を伝える

法務業務は法律知識だけでなく、過去の経験や判断の積み重ねが重要であることを新人にしっかりと理解させる

(2) 既存ナレッジの最大限活用を促す

部門に蓄積されたナレッジを積極的に活用してもらうことが大切。新人は効率的に実務知識を習得し、学習時間を大幅に短縮できる

(3) リスクヘッジ意識の醸成

法務部門は企業の法的リスクを未然に防ぐ重要な役割を担っている。常に迅速で正確な判断が求められることを教え、質の高い業務ができるよう教育する

経験や意識は一朝一夕に身につくものではありません。既存のナレッジを参考にしながら実際の案件に対応することで、必要な知識や経験が着実に培われていきます。

「調べる力」を「実践力」へ:FAQ・プレイブックの徹底活用法

FAQやプレイブックを単なる情報源としてだけでなく、新人の実践力向上に繋げるための指導ポイントは以下のとおりです。

(1) 背景と意図の深掘りをさせる

記載された情報の法的根拠や社内コメントから、その背景にある判断プロセスを理解させ、応用力を養う

(2) 目的に応じた使い分けを指導する

FAQは短時間での回答、プレイブックは具体的な手順と、状況に応じた使い分けを教え、効率的な情報収集を促す

(3) 能動的な情報処理を促す

情報を要約したり仮想Q&Aを作成させたりすることで、自身の言葉で再構築する力を養い、知識を実践へとつなげる

ナレッジを活用しながら実際の案件に対応し、その先の応用力を身につけていくことが重要です。まずは自分で「調べる」「まとめる(言語化する)」練習から始めましょう。

先輩の経験から学ぶ!過去事例の効果的な活用術

過去の事例は、先輩法務担当者たちの貴重な経験が凝縮された宝庫です 。過去事例を効果的に活用することで、新人は以下のようなポイントを意識して、実践的なスキルを効率的に習得できます。

(1) 思考プロセスの追体験

過去の案件におけるメールスレッドを読んだり、契約書等の最終版に残されたコメントの応酬を読んだりすることで、先輩の思考について意見ができるようになる

(2) 自問自答による仮説構築

鵜呑みにせず、自分で問いを立て、仮説を考える習慣をつけさせ、問題解決能力を高める

(3) アウトプットによる知識の定着

過去事例の先輩の言い回しや表現を自分の案件で真似することで、段々と自分の言葉になっていく

過去の経験から学び、実務で役立つ「実践力」を向上させていきましょう。まずは、先人のやり方を真似ることから始めるのが効果的です。

新人法務に必要な「質問力」の重要性

「わからなければ聞く」という姿勢は新人にとって非常に重要ですが、同時に「自分で思考する能力」を伸ばすことも不可欠です。適切な「質問力」は、新人の成長を促し、教育担当者の負担軽減にも繋がります 。

(1) 事前調査と考察の徹底を促す

質問する前に「どこまで調べ、何を参照し、どこまで理解し、何が不明点なのか」を明確にさせる

(2) 安易な答えを与えない

すぐに答えを与えずに、調べられるものであれば時間がかかっても自分で調べる機会を与えることが重要

(3) 質問の意図を明確にさせる

「何を学び、どう業務に活かしたいか」を意識させることで、自分にとって必要な知識や経験に気づくことができる

「質問力」は、実際の現場でも必要な能力です。法務として必要な情報を依頼部門からどう引き出すか、そのトレーニングにもつながります。

ナレッジを活用し、自ら成長する「即戦力」を育む

新人の即戦力化には、チームに貢献する自律的な姿勢を育むことが不可欠です 。ナレッジ活用は、自律的な成長を強力に後押しします 。

(1) インプットとアウトプットの循環を意識させる

知識を得て業務に活かし、その経験をナレッジとして還元するサイクルを促す。既存ナレッジの組み合わせで新たな解決策を「創造する」意識が重要

(2) ナレッジと実務を結びつける習慣を促す

日々の疑問や課題を常に社内ナレッジと関連付けて考える習慣をつけさせ、知識の実務への応用と定着を促す

(3) チームへの貢献を促す

調べたことや学んだことを積極的にナレッジに追加・コメントさせ、チーム全体の「知」の蓄積とレベル向上への貢献意欲を高められる

法務知識が常に更新される現代では、ナレッジ活用を通じた継続学習が「即戦力」に不可欠です。教育担当者の積極的なサポートによって、新人の自律的な成長を後押しし、新人が成長することでチーム全体も成長する好循環を生み出しましょう。

法務部門の新人教育にとってナレッジが不可欠である理由

新人教育におけるナレッジ活用の重要性は明らかですが、なぜ法務部門において「ナレッジ」という存在自体がこれほどまでに不可欠なのでしょうか。その理由は、法務業務の特性と、企業運営における法務部門の役割に深く根ざしています。

経験に基づく専門性と応用力の源泉

法務業務は、単に法律条文を読み解くだけでは完結しません。実際の企業活動においては、多様なビジネスモデルや業界特有の慣習、過去のトラブル事例などを踏まえ、法的なリスクと事業上の利益を総合的に判断する専門性が求められます。

(1) 複雑な実務への対応

法務案件は多種多様であり、一つとして全く同じものはない。法律知識に加え、過去の類似案件での対応、判例の適用、社内での慣行などが判断の重要な根拠となる。「生きた経験」こそがナレッジとして蓄積され、複雑な実務への対応能力を高められる

(2) 応用力の醸成

過去の事案における意思決定プロセスやどのような議論を経て、その結論に至ったかといった背景情報を知る。そして、新たな事案に直面した際に、得られた知識を応用して解決策を導き出す力が養われる。新人法務が「調べる力」から「実践力」へと成長する上で不可欠な要素である

(3) リスクの予見と低減

過去のトラブル事例や契約のひな形に盛り込まれた条項の意図といったナレッジは、将来起こりうる法的リスクを予見し、未然に防ぐための重要な指針となる。ナレッジが共有されることで、部門全体の危機管理能力が向上し、企業の安定的な運営に貢献する

法務サービスの品質維持と組織的知見の向上

ナレッジは、法務部門が提供するサービスの品質を維持し、組織全体の知見を高めるための基盤となります。属人化された知識では、安定した品質を提供することが困難です。

(1) サービス品質の標準化

体系化されたナレッジ(例:FAQ、プレイブック、標準契約書ひな形)は、新人からベテランまで、どの担当者が対応しても一定水準の法務サービスを提供するための指針となる。属人化による品質のばらつきを抑え、安定した法務サービスを社内外に提供できるようになる

(2) 組織的知見の継続的な向上

個々の法務担当者が得た新たな知見や経験がナレッジとして部門全体に共有・蓄積されることで、組織としての「知」が継続的に向上する。法改正への対応、新たなビジネスモデルへの適応など、常に変化する環境において法務部門が先手を打つための重要な要素となる

(3) 効率的な業務遂行と生産性向上

ナレッジが適切に管理・活用されることで、担当者間での重複調査の削減や過去の経験に基づいた迅速な意思決定が可能になる。個々の業務効率が向上し、部門全体の生産性向上につながる

ナレッジは新人法務の早期戦力化を支えるだけでなく、法務部門全体の専門性やサービス品質、組織としての持続的な成長を実現するための不可欠な要素であるといえるでしょう。

整理されていてこそのナレッジ

これまで、新人法務の教育には自社のナレッジの活用が最重要であることを説明してきました。新人法務がすぐに自社のナレッジにアクセスし、活用できる環境を用意し、ナレッジを使って自ら学んでいくことが一番の勉強です。

では、自社のナレッジを活用できる状態とはどのようなものでしょうか。

まず、適切な情報にアクセスできるよう情報が整理整頓されている必要があります。さらに言うと、それらを検索できることも望ましい状態と言えます。この状態をつくることは、一般的なフローやツールを用いている場合、想像以上に難しいものです。

例えばメールでやりとりをし、Excel台帳で案件を管理、契約書は共有フォルダで情報を管理している、といったよくある業務フローでは、既に情報が3つ(メール、Excel台帳、共有フォルダ)に分散しています。さらに細かく見ていくと、一つの案件でメールスレッドが複数存在していたり、台帳には書ききれないメモが無数に存在していたり、管理するファイルは契約書ファイルだけではないかもしれません。

繰り返しになりますが、ナレッジは、整理され、取り出すことができて初めてナレッジと言えます。理想の状態を作り出すには、そのための”仕組み”、すなわち法務オートメーション「OLGA」の存在が欠かせないのです。

法務オートメーションツールがもたらす解決策と新人教育へのメリット

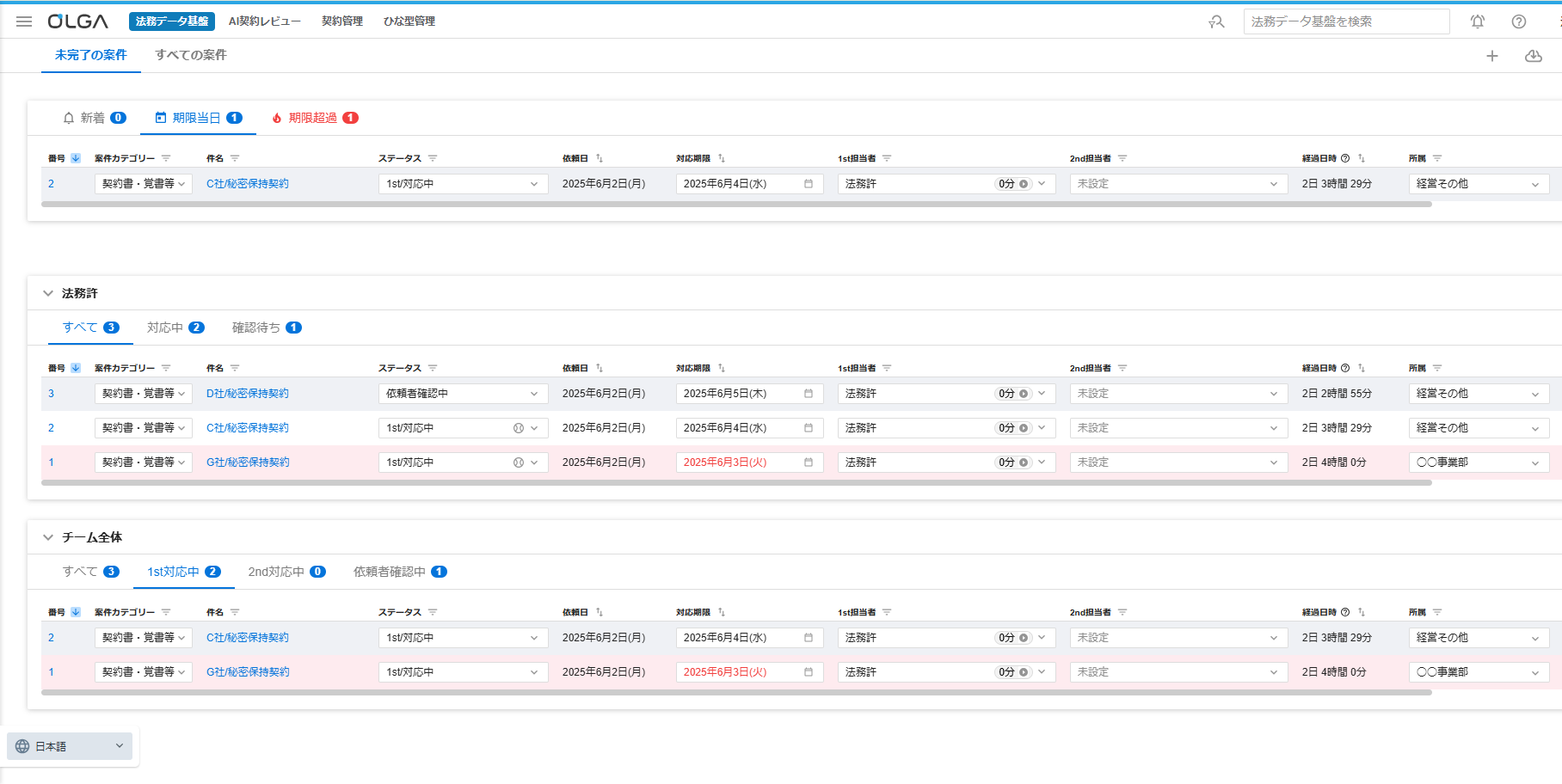

前章で、ナレッジの理想の状態について言及しました。OLGAを用いると、案件の受付段階から案件にかかわるあらゆる情報が一元的に管理され、それらは追加の負担なく自然に行われていきます。

本章では、OLGAを活用した新人法務の教育をご紹介します。

体系的なナレッジ集約と検索性の向上

OLGAは、契約書ひな形や過去の相談事例、法務関連のQ&Aなど法務に関するあらゆるナレッジを一元的に集約できます。そのため、新人は必要な情報を迅速かつ正確に検索できるようになるでしょう。

教育担当者は、OLGAの次の機能を活用でき、新人に「まずはOLGAで調べてみて」と促すことが可能です。結果として、質問対応の負担が軽減されます。

(1)キーワード検索とカテゴリ分類

契約書の中身まで含めたキーワード検索機能と柔軟に設定可能なカテゴリ分類により、新人法務が目的に応じて情報を探しやすくなる

(2)参照元明記と履歴管理

各ナレッジの参照元や更新履歴が明確であるため、情報の信頼性が高く、新人法務も安心して参照できる

業務フローの可視化と進捗のリアルタイム管理

OLGAでは、法務業務のプロセスをフローとして設定し、各案件の進捗をリアルタイムで可視化できます。教育担当者は新人が担当する業務の進捗状況を一目で把握できるようになるでしょう。

新人もOLGA上で以下のように自身のタスクや次のステップを明確に理解し、迷うことなく業務を進められます。

(1)タスク割り当てと期限設定

新人に特定のタスクを割り当て、期限を設定することで、新人の責任感を育むとともに、教育担当者は進捗を管理しやすくなる

(2)自動通知とアラート機能

期限が近いタスクや変更があった場合に自動で通知されるため、見落としを防ぎ、スムーズなコミュニケーションが可能になる

新人の自律的な学習支援と教育負担の軽減

OLGAの導入によって、新人が自力で学習し、成長できる環境を構築します。体系化されたナレッジと明確な業務フローにより、新人は「何をすべきか」「どうすれば良いか」を自分で考え、行動できるようになるでしょう。

OLGAを次のように活用すれば、教育担当者の質問対応や指導の負担を大幅に軽減し、本来の法務業務に集中できる時間を創出できます。

(1)学習コンテンツの充実

業務マニュアル、事例解説、Q&Aなど、新人が段階的に学べるコンテンツをOLGA上に集約できる

(2)フィードバックの効率化

案件ごとにコメントを残したり、履歴を確認したりすることで、具体的な根拠に基づいた的確なフィードバックを効率的に行える。

導入企業の声

実際にOLGAを導入した企業からは、以下のような声が寄せられています。

郵船ロジスティクス株式会社様

・毎日1時間半行っていた案件受付業務がゼロになった。

・過去の案件ナレッジを活かすことも非常に簡単になり業務キャパシティが格段に向上した。

株式会社エムティーアイ様

・年間1万件以上のExcel管理・ファイル格納の工数が0になった。

・過去の案件の検索や分析時間が圧倒的に効率化された。

まとめ:新人法務の早期戦力化を実現するならOLGA

新人法務の教育では、社内のナレッジを活用するのが最適となりますが、常に社内ナレッジを整理できている企業はそう多くはありません。では整理から始めよう、となったとしても、Excelやメール、共有フォルダといった従来のツールで工夫しても、根本的な課題は解決しにくいのが現状です。具体的には、ナレッジの散逸、進捗管理の遅れ、教育担当者の負担増大といった問題が残ります。

OLGAは、法務教育における課題を解決し、体系的なナレッジ集約や業務フローの可視化、新人の自律的な学習支援といった具体的なメリットを提供します。OLGAを導入することで、新人法務は必要な情報を自力で素早く入手し、業務フローに沿って確実にスキルを習得できるでしょう。

教育担当者は指導の負担から解放され、本来注力すべき法務業務に集中できるようになります。新人法務の早期戦力化は、部門全体の生産性向上に直結します。OLGAの導入は、法務部門のDXを推進し、持続的な成長を可能にする強力な一歩といえるでしょう。