法務コラム

変更契約・覚書の紛失時の対処方法|トラブル防止マニュアル

投稿日:2025.07.23

ビジネスにおいて、変更契約書や覚書は極めて重要な役割を果たします。しかし、もしこれらの重要な書類が紛失してしまったらどうなるでしょうか?

「どこにいった?」

「内容は合っていたっけ?」

「取引先にどう説明すればいい?」

多くの不安とトラブルの種が瞬時に広がってしまいます。

このような事態は、企業の信用問題に発展するだけでなく、契約内容の不明確さから法的リスクや事業停滞を招く可能性もはらんでいます。紙ベースでの管理には、紛失のリスクが常に付きまとい、いざという時の探索は時間と労力を要するだけでなく、最悪の場合、見つからないまま対応を迫られることも少なくありません。

本記事では、変更契約書や覚書を紛失してしまった際の具体的な対処方法を解説します。さらに、二度と同じ過ちを繰り返さないためのトラブル防止策もご紹介。特に、最新のリーガルテックを導入することで、いかにしてこれらのリスクを根本から解消し、契約管理を安全かつ効率的に行えるかについても深く掘り下げていきます。

契約管理のデジタル化は、選択肢の1つではなく、現代ビジネスにおける必須の戦略です。このマニュアルが、貴社の契約管理体制を見直し、より堅牢で安心できるビジネス環境を構築するための一助となれば幸いです。

目次

変更契約・覚書の紛失時の対処方法

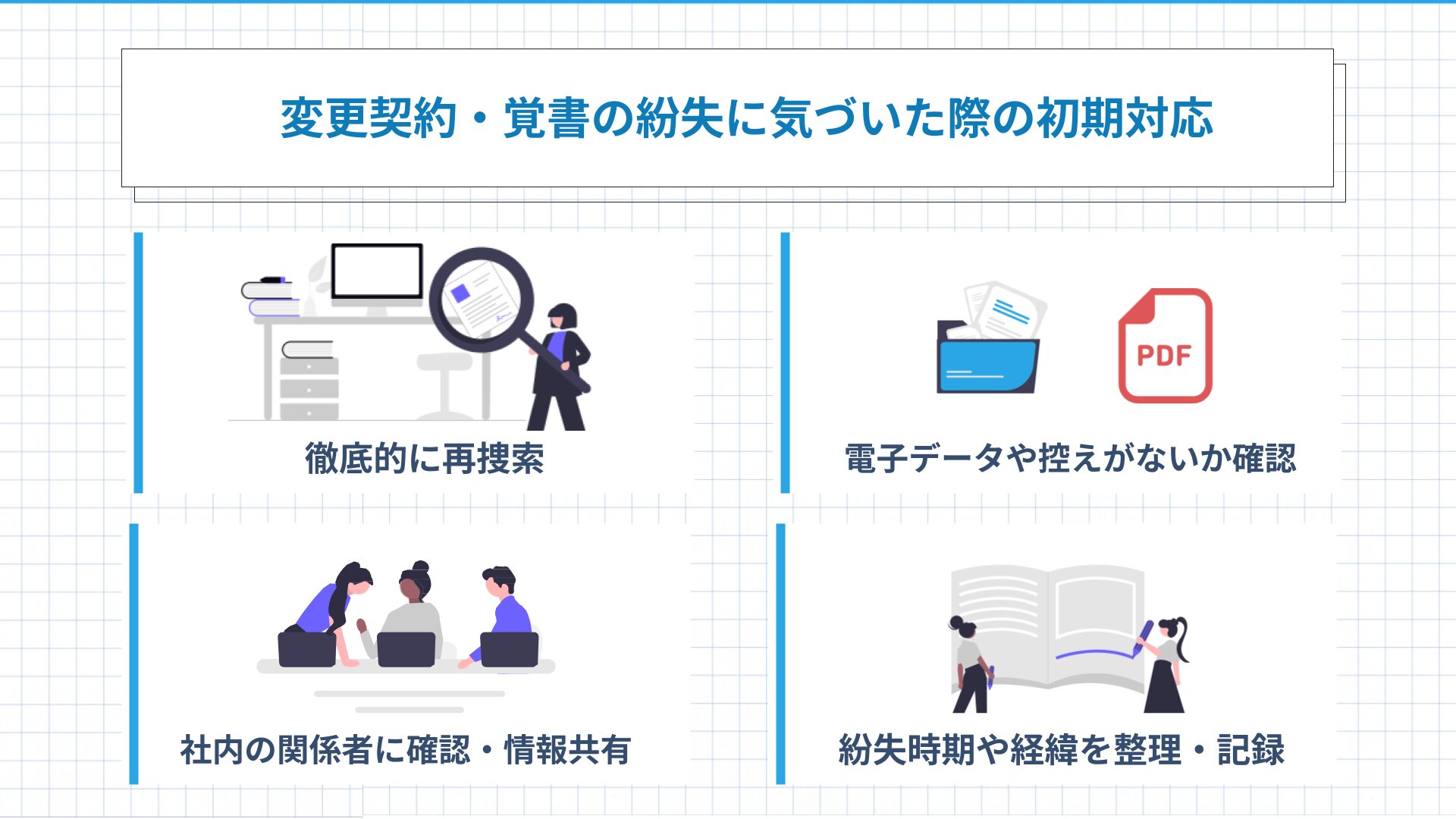

紛失に気づいた際の初期対応

変更契約書や覚書の紛失に気づいた際には、迅速かつ冷静な初期対応が重要です。初期対応の遅れは、事態をより複雑にし、損害を拡大させる可能性があります。まずは落ち着いて、以下のステップに従い対応しましょう。

(1) 普段の保管場所や考えられる場所を徹底的に再捜索する

まず、書類が普段保管されている場所を丁寧に確認します。机の引き出し、キャビネット、ファイルボックスなど、保管場所として考えられる場所を隈なく探しましょう。また、最近書類を使用した可能性のある場所、例えば会議室や共有スペースなども忘れずに探してください。

(2) 電子データや控えがないか確認する

紙の書類が見当たらない場合でも、電子データや控えが残っている可能性があります。社内システム、クラウドストレージ、個人のPC内など、電子的な保管場所を徹底的に確認してください。過去のメールのやり取りや、スキャンデータなども手がかりになることがあります。

(3) 社内の関係者に確認・情報共有する

書類の保管場所を知っている可能性のある同僚や上司に、紛失の状況を共有し、情報提供を求めます。最後に書類を見た人物、使用した日時などを確認することで、発見につながる手がかりが得られることがあります。また、情報共有することで、社内全体での注意喚起にもつながります。

ここでは、契約書以外の情報も収集することが重要です。例えば、経理部門から請求書の情報を得たり、担当した事業部に話を聞いたりすることで、紛失した文書の内容について仮説を立てられます。この仮説は、その後の取引先とのやり取りにおいて、状況を正確に把握し、適切な対応をする上で大いに役立つでしょう。

(4) 紛失時期や経緯を整理し記録する

書類を最後に確認した日時、使用目的、関与した人物など、紛失に至るまでの経緯をできる限り詳細に記録します。この記録は、後の再発行手続きや、再発防止策を検討する上で非常に重要な情報となります。

時系列順に整理し、関係者からの聞き取り内容も合わせて記録しておくと良いでしょう。

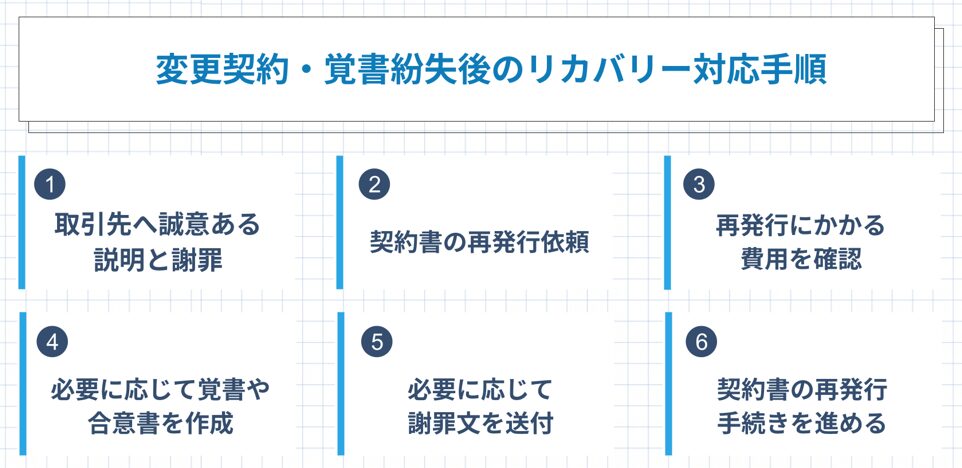

紛失後のリカバリー対応手順

変更契約書や覚書を紛失した場合、単に探すだけでなく、その後のリカバリー対応も重要です。取引先との関係を損なわないためにも、適切な手順でリカバリーを進める必要があります。以下に、具体的なリカバリー対応手順を示します。

(1) 取引先へ誠意ある説明と謝罪を行う

まず、速やかに取引先へ連絡し、紛失の事実を誠実に説明します。状況を隠さず、正直に伝えることが信頼関係を維持するために重要です。謝罪の意を伝え、今後の対応について協議しましょう。

(2) 契約書の再発行を依頼する

取引先に契約書の再発行を依頼します。再発行の手続きや必要書類について確認し、速やかに対応を進めます。

(3) 再発行にかかる費用を確認する

契約書の再発行には費用が発生する場合があります。再発行にかかる費用や負担について、取引先と協議し、明確にしておきましょう。

(4) 必要に応じて覚書や合意書を作成する

契約内容の確認や変更が必要な場合は、覚書や合意書を作成し、双方で内容を確認・合意します。これにより、後々のトラブルを避けることができます。

(5) 必要に応じて謝罪文を送付する

状況に応じて、正式な謝罪文を取引先に送付します。書面で謝罪の意を示すことで、誠意が伝わりやすくなります。

(6) 契約書の再発行手続きを進める

再発行の手続きを開始し、必要な書類を準備して提出します。手続きの進捗状況を適宜取引先と共有し、スムーズな再発行を目指しましょう。

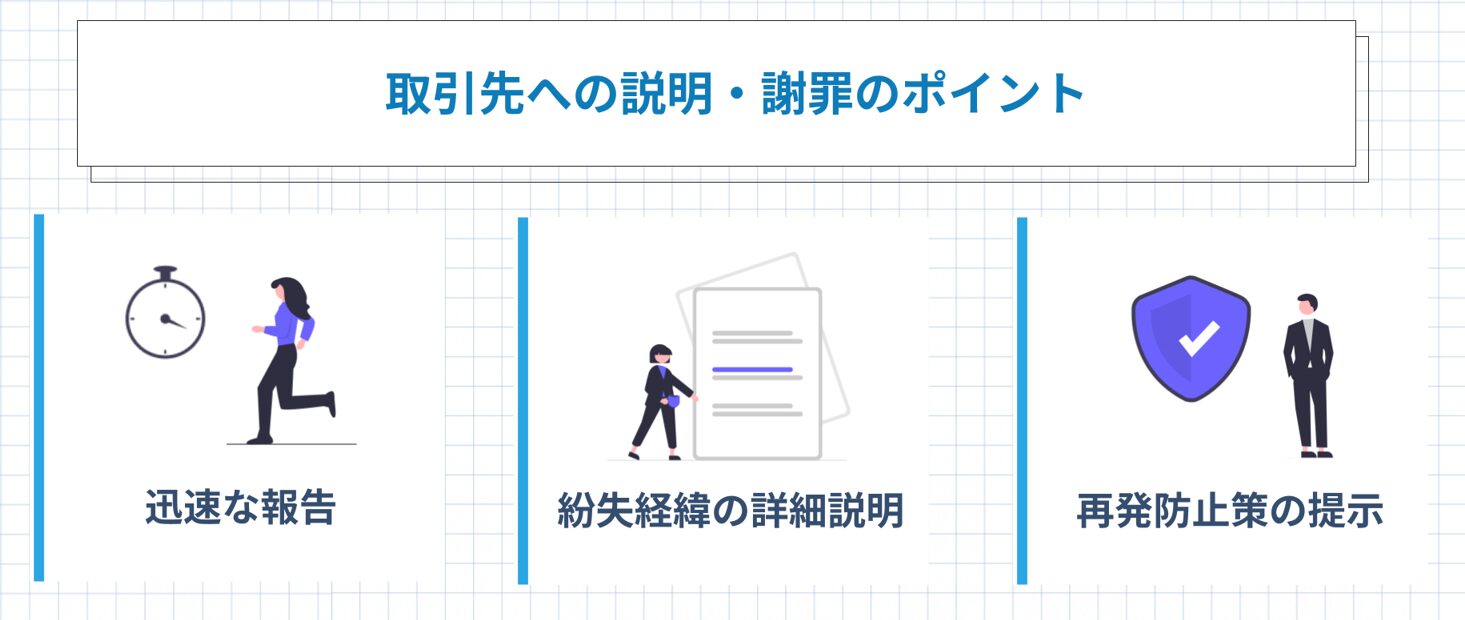

取引先への説明・謝罪のポイント

取引先への説明や謝罪は、今後の関係性を左右する重要な場面です。以下のポイントを押さえ、丁寧に対応しましょう。

(1) 迅速な報告

紛失に気づいたら、できるだけ早く取引先へ報告します。遅れるほど、相手の不安や不信感を増大させる可能性があります。

(2) 紛失の経緯を詳細に説明する

紛失に至った経緯を、可能な限り詳細に説明します。日時、場所、状況などを具体的に伝えることで、相手に誠意が伝わりやすくなります。

(3) 再発防止策を提示する

今後、同様の事態が発生しないよう、具体的な再発防止策を提示します。これにより、相手に安心感を与え、信頼回復につなげることができます。

トラブル防止策・再発防止策

契約書や覚書の紛失は、企業の信用を損なうだけでなく、業務にも支障をきたします。以下に、トラブル防止策と再発防止策を示します。

電子契約の導入などによる紛失リスクの軽減

電子契約システムを導入することで、紙の書類を保管する必要がなくなり、紛失リスクを大幅に軽減できます。電子データはバックアップも容易であり、安全に管理できます。

加えて、電子契約は、時間や場所を選ばずに契約手続きを進めることができ、契約締結までのリードタイムを短縮することも可能です。

また、過去の契約情報へのアクセスも容易になるため、契約管理業務全体の効率化に貢献します。そのうえ、電子署名やタイムスタンプなどの機能により、証拠力の強化や改ざん防止にもつながります。

電子契約システムの導入に際しては、自社の業務フローや契約の種類に合わせて適切なシステムを選定し、社内での運用ルールを整備することが重要です。

契約書の適切な管理体制の構築

契約書の保管場所、管理責任者、アクセス権限などを明確にし、適切な管理体制を構築します。さらに、定期的な棚卸しやチェックを行うことも有効です。

具体的には、契約書管理台帳を作成し、全ての契約書を一元管理することが望ましいです。

そして、台帳には、契約締結日、契約期間、契約金額、相手方企業名、担当者などの情報を記録します。

また、契約書の重要度に応じて保管場所を分け、アクセス権限を設定することで、情報漏洩のリスクを低減できます。加えて、定期的な棚卸しでは、台帳と実際の契約書を照合し、紛失や誤廃棄がないか確認します。

このように、これらの管理体制を構築・運用することで、契約書の紛失リスクを大幅に減らし、適切な契約管理を実現することができます。

変更契約・覚書の紛失リスクと、そこから見えてくる「覚書作成」の重要性

変更契約書や覚書の紛失は、ビジネスにおいて深刻な事態を引き起こす可能性があります。しかし、この「紛失のリスク」という側面から目を転じてみると、実は「覚書を作成することの重要性」がより鮮明に浮かび上がってきます。

なぜ紛失が問題となるのか?

一見自明のようにも思われるこの疑問の理由を改めて考えてみると、それは、覚書が「契約内容の変更や追加事項を明確にし、当事者間の合意内容を文書化する」という、極めて重要な役割を担っているから問題となるといえます。つまり、紛失するということは、その重要な合意内容が失われてしまうことを意味します。

覚書作成の必要性と重要性

では、なぜそもそも覚書を作成する必要があるのでしょうか?

それは、以下の理由が挙げられます。

- 口頭合意の曖昧さを排除し、認識の齟齬を防ぐため

- 後々の紛争発生時、有力な証拠として機能するため

- 誰が、いつ、どのような合意をしたのか、責任の所在を明確にするため

つまり、覚書は単なる記録ではなく、ビジネス上の重要な合意を守るための「盾」なのです。紛失のリスクは、この「盾」を失ってしまう危険性を示唆しています。

裏を返せば、しっかりと覚書を作成し、適切に管理していれば、紛失のリスクを恐れる必要はなくなるということです。

「紛失のリスク」というネガティブな側面から目を離し、「覚書作成」の重要性とそのメリットに焦点を当てることで、より前向きな姿勢で契約管理に取り組むことができるでしょう。

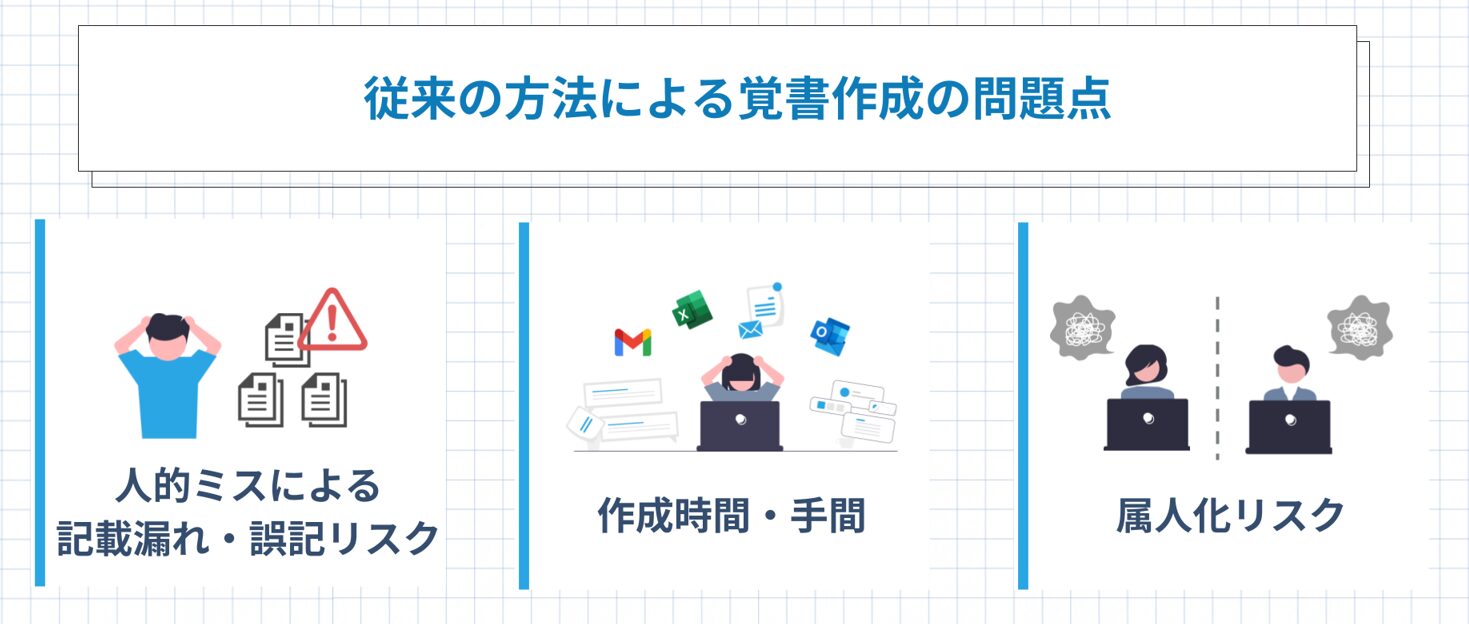

従来の方法による覚書作成の問題点

ところで、契約書管理だけでなく、覚書を作成する過程でも、いくつかのリスクが潜んでいます。

人的ミスによる記載漏れ・誤記のリスク

手作業での作成は、どうしても人的ミスが発生しやすくなります。

例えば、以下のようなものが挙げられます。

- 契約番号や日付の転記ミス

- 変更内容の金額や数量の誤記

- 条項の参照間違い

- 署名欄の抜け漏れ

- 誤字脱字

これらのミスは、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。例えば、金額の誤記は金銭トラブルに、契約番号の誤記は契約自体の有効性に影響を及ぼす可能性があります。

作成時間や手間がかかる

当たり前に思われるかもしれませんが、手作業で覚書を作成するのは時間と手間がかかります。

例えば、通常、次のような流れで覚書を作成することになりますが、少なくない工数と時間がかかります。

- 過去の契約書や覚書を探し出すのに時間がかかる

- 条項や文言を一つ一つ手入力する必要がある

- 複数人でチェックする必要がある

特に、契約内容が複雑な場合や、多数の変更覚書を作成する必要がある場合は、大きな負担となります。また、急ぎで作成する必要がある場合、時間的制約からミスが発生しやすくなる可能性もあります。

その他のコストやリスク

上記に加えて、従来の方法で覚書を作成する際には以下の問題点もあります。

- コスト増大: 弁護士等に依頼する場合、費用が発生します。

- 時間的制約: 弁護士等とのやり取りに時間がかかる場合があります。

- 属人化のリスク: 特定の担当者しか内容を把握していない状況が生まれる可能性があります。

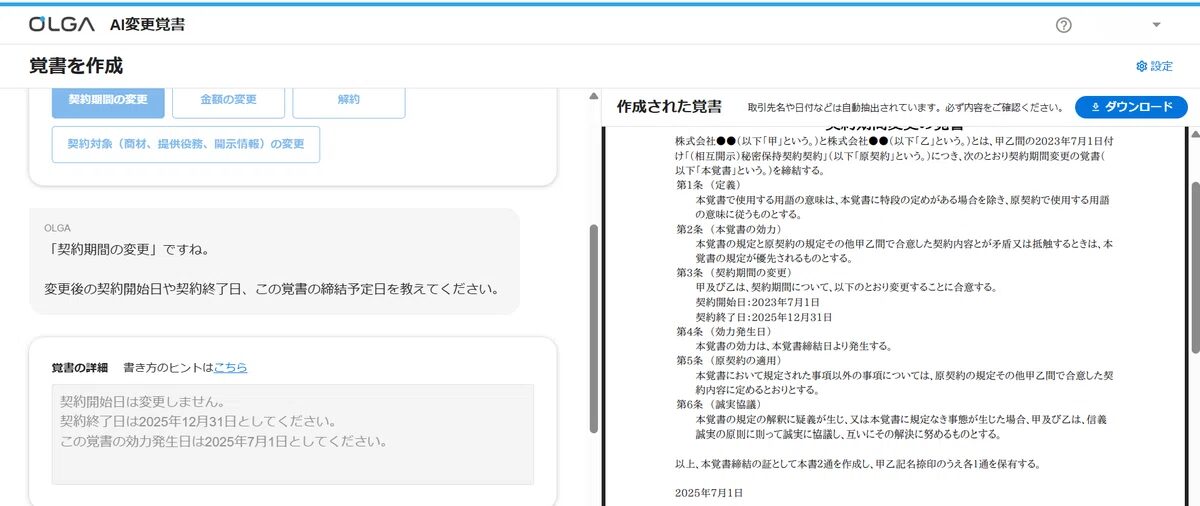

AI変更覚書による解決

以上のような覚書作成に伴うリスクやコストについての課題を解決するのが、GVA TECHが提供する法務オートメーション「OLGA」です。OLGAは、AIを活用した高度な覚書作成機能により、皆様が抱える課題を解消し、業務効率化を実現します。

最初の設定だけで完結 あとは誰でも簡単に覚書作成

OLGAは、業務効率化を実現する様々な機能を備えておりますが、その中の1つとして「AI変更覚書」があります。

AI変更覚書は、変更内容を入力するだけで、自動で変更覚書を作成できる機能であり、誰でも簡単に変更覚書を作成することができます。

ポイント1:変更する項目を選ぶだけで、適切な変更覚書を作成

AI変更覚書では、「契約期間の変更」や「金額の変更」その他の項目を複数種類用意しており、ユーザーは、項目を選択するだけで、適切な変更覚書を自動で作成することができます。作成時に選択する項目毎に覚書のひな型をセットすることができるため、複数種類の変更覚書作成に対応することができます。

AI変更覚書により、ユーザーのユースシーンに応じて、都度、適切な変更覚書を作成することができるため、ひな型の選択や過去事例の探索が大幅に減少します。

ポイント2:定型的な情報を自動で反映

AI変更覚書では、契約当事者名、元の契約書の契約締結日、署名欄、契約金額など、変更覚書に必要となる定型的な情報を、元の契約書からAIが自動で読み取り、該当箇所に反映させます。これまで人が手作業で転記していた情報をAIが自動入力することで、人為的な入力ミスを大幅に減らし、業務効率を向上させます。また、手入力や確認作業にかかっていた時間や手間が削減され、担当者はより重要な業務に集中できるようになります。

ポイント3:変更内容を入力するだけで、自動で変更覚書を作成

AI変更覚書では、変更する項目を選択した後、具体的な変更内容を入力するだけで、自動で適切な変更覚書を作成することができます。操作は単純でわかりやすく、法務業務の知識や経験がない方でも簡単に適切な変更覚書を作成することができます。

AI変更覚書により、法務部門による定型的な変更覚書作成業務を大幅に減らすことができます。

まとめ:法務業務の効率化を実現するならOLGA

法務担当者が人力で行う変更覚書作成業務の効率化には、前述のとおり限界があります。変更覚書作成業務により必要以上に多忙となり、より重要な案件や業務のクオリティを落としてしまうことは避けたいものです。

OLGAは、AI変更覚書機能により、より効率的に変更覚書を作成することができます。

その他にも、OLGAには、法務業務を効率化するための様々な機能を搭載しています。例えば、法務依頼案件の管理、業務負荷分析、AIによる差分抽出や新旧対照表形式での表示による契約書比較、過去の対応記録に基づいたAIによる提案などが可能です。

OLGAを導入することで、変更覚書作成のストレスのみならず、他部門から依頼を受けた案件の管理をするためのExcel作成や、過去対応した案件を探し出す検索負荷などから解放され、本来法務担当者が注力すべき業務に集中できるようになります。