法務コラム

法務人材の離職を防ぐには? ~業務の見える化と仕組み化で定着するチームへ~

投稿日:2025.08.29

「法務部の業務が多すぎて、メンバーが疲弊している」

「採用も難しく、現場を回すのが精一杯」

このようなお悩みを抱えていませんか?

専門性が高く、少人数で運営されがちな法務部門では、業務の属人化や過重労働、ナレッジの分断といった構造的な問題が離職の原因となることも少なくありません。優秀な人材が離れてしまえば、業務の停滞やリスク対応力の低下など、組織に大きな影響を及ぼします。

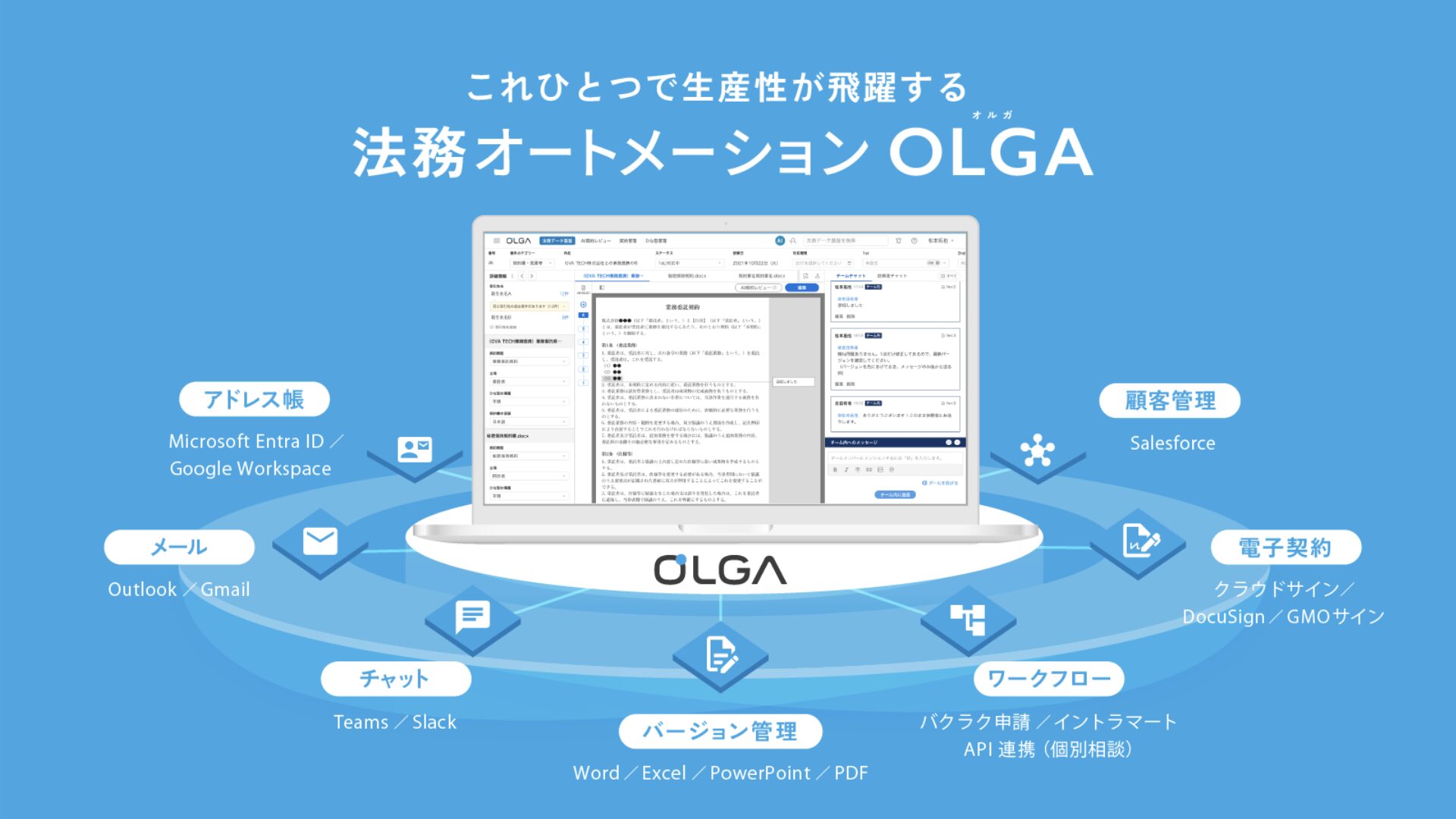

本記事では、こうした課題にどう向き合うべきかを整理し、業務の「見える化」と「仕組み化」による改善策を具体的にご紹介します。あわせて、法務業務の管理・蓄積・共有・分析を一元化できる「OLGA」を活用し、定着につながる環境を整えるヒントもお伝えします。

目次

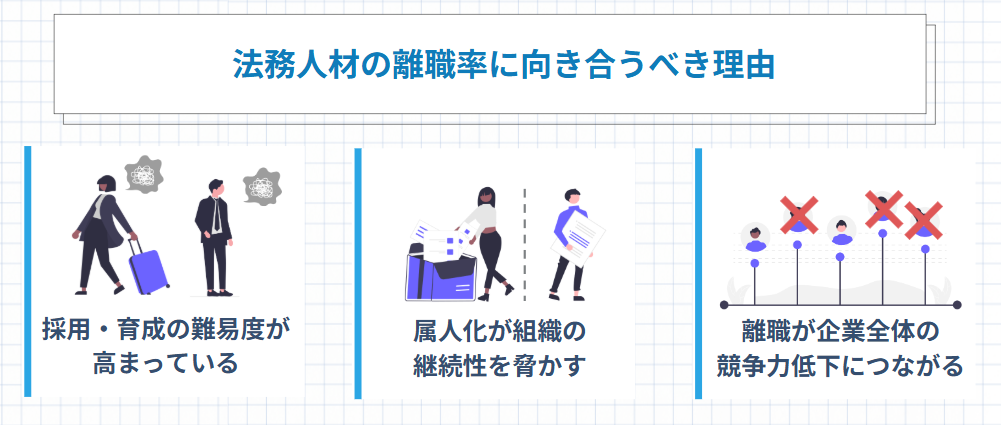

なぜ今、法務人材の離職率に向き合うべきなのか?

法務部門が安定して機能するかどうかは、企業の持続的な成長とリスクマネジメントの両面に深く関わります。ところが現在、多くの企業が「法務人材の定着」に課題を抱えており、その重要性があらためて問われています。なぜ今、法務の離職率に向き合うべきなのか。その背景にある3つの理由を紹介します。

採用・育成の難易度が高まっている

法務人材の採用市場は年々厳しさを増しています。法務経験者そのものが限られているうえ、リモートワークの浸透により、企業間の採用競争が全国規模に広がったことで、優秀な人材の確保は一層困難になっています。さらに、採用できたとしても即戦力となるまでには時間がかかります。業務に必要な法的知識に加え、自社特有の契約方針や業務フローを理解してもらうには継続的な育成とOJTが不可欠です。こうした背景から「今いるメンバーを定着させる」ことの重要性がかつてないほど高まっています。

属人化が組織の継続性を脅かす

法務の仕事は、契約審査や法的リスクの検討など専門性の高い業務が多く、判断や業務の進め方が属人化しやすい傾向にあります。実際、担当者の頭の中だけに業務ノウハウがあるという状態は多くの企業で見られる課題です。このような状況で担当者が突然退職してしまうと、業務の引き継ぎが不完全なまま現場が混乱し、リスク対応の遅れや対応品質の低下を引き起こす可能性があります。属人化した業務構造は、組織としての継続性や対応力を著しく損なうリスクを孕んでいるのです。

離職による損失は、企業全体の競争力低下につながる

法務人材の離職は、単なる人員の入れ替えにとどまりません。新たな人材の採用や育成には多くの時間とコストがかかり、その間に重要な判断の遅延やミスが起きれば、法的リスクや契約トラブルに直結する可能性もあります。加えて、法務の不在や対応力低下は、営業活動や経営判断のスピードにも影響を与え、全社の競争力を下げてしまうおそれがあります。だからこそ、法務人材の定着は「現場の課題」ではなく「経営課題」として真正面から取り組むべきテーマなのです。

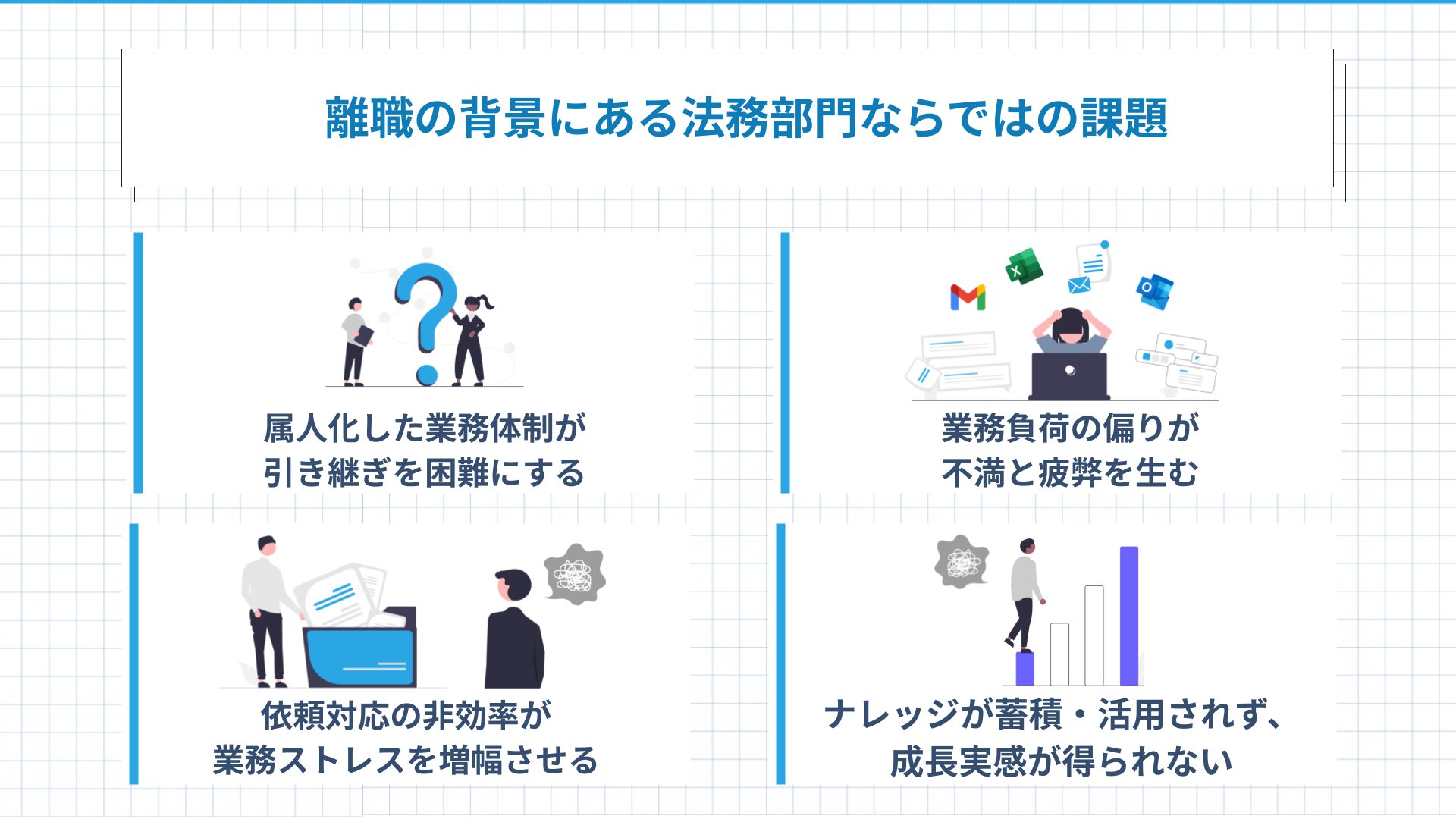

離職の背景にある、法務部門ならではの課題

法務人材の離職は、必ずしも本人の意欲や待遇だけが原因とは限りません。むしろ、法務部門に特有の構造的な問題が、知らず知らずのうちに人材の離脱を引き起こしているケースも多く見られます。専門性が高く、少人数で運営されることが多い法務部門では、業務の属人化や負荷の偏りが起きやすく、それが組織全体の疲弊や離職リスクの上昇につながっていきます。ここでは、離職の温床となりやすい4つの代表的な課題について詳しく見ていきます。

属人化した業務体制が引き継ぎを困難にする

法務業務は、契約審査やリスク判断などの専門性が高く、対応の進め方が属人化しやすい傾向があります。たとえば「この業務は〇〇さんにしかわからない」「△△部とのやり取りは〇〇さんが担当している」といった状況が常態化していると、急な異動や退職が発生した際に十分な引き継ぎができないまま業務が停滞するリスクがあります。加えて、ノウハウがドキュメント化されていない場合、残されたメンバーが対応に追われ、さらに疲弊するという悪循環が生まれがちです。属人化は、一時的に業務を回すうえでは便利でも、長期的には組織の安定性を脅かす大きな要因になります。

業務負荷の偏りが不満と疲弊を生む

法務部門では、進捗管理や案件の見える化が不十分なことも多く、結果として「見える人に仕事が集まる」「頼りやすい人に案件が集中する」といった状態が発生しやすくなります。たとえば、複雑で難易度の高い案件をいつも同じ人が担当していたり、急ぎの依頼が毎回特定のメンバーに偏っていたりすれば、当事者の負担感は大きくなります。本人にとっては「信頼されている」という誇りよりも「また自分だけか」という疲労感や不公平感が募りやすく、チーム全体の士気にも影響を及ぼします。さらに、業務が集中することで他のメンバーの成長機会が奪われるという副作用も見逃せません。

依頼対応の非効率が業務ストレスを増幅させる

法務部門では依頼の入り口が整備されていないことが多く、「誰が、何の目的で、どんな情報を求めているのか」が曖昧なまま依頼が届くケースも少なくありません。そのたびに個別にヒアリングを行い、情報を補完しながら進めることになり、結果的に対応工数が膨らんでしまいます。しかもそのやりとりが個人のメールやチャットに埋もれてしまうと、過去の経緯がわからず、また同じやりとりを繰り返すことにもつながります。このような非効率が続くことで、本来注力すべき契約審査やリスク判断に集中できず、業務ストレスが確実に蓄積していきます。

ナレッジが蓄積・活用されず、成長実感が得られない

日々の案件対応の中で得た知見や判断の背景が、共有・記録されないまま個人の記憶にとどまっていると、チーム全体としての学習効果が得られません。たとえば、過去に同様の契約書に対してどのような修正を求めたか、どんなリスクを想定して社内調整を行ったかといった情報が共有されていなければ、次の類似案件でもゼロからの検討が必要になります。こうした状況では対応のスピードも品質も上がらず、メンバーも「何度も同じことをしている」という停滞感を覚えがちです。自身の成長を実感しにくい環境では、やりがいや達成感も得にくく、離職のリスクはさらに高まります。

これらの課題は互いに密接に関連しており、「属人化」→「業務の偏り」→「非効率」→「成長実感の欠如」という負のスパイラルを生み出す原因にもなっています。法務部門における離職を防ぐには、これらの構造的な課題に正面から向き合い、業務のあり方そのものを見直す必要があるのです。

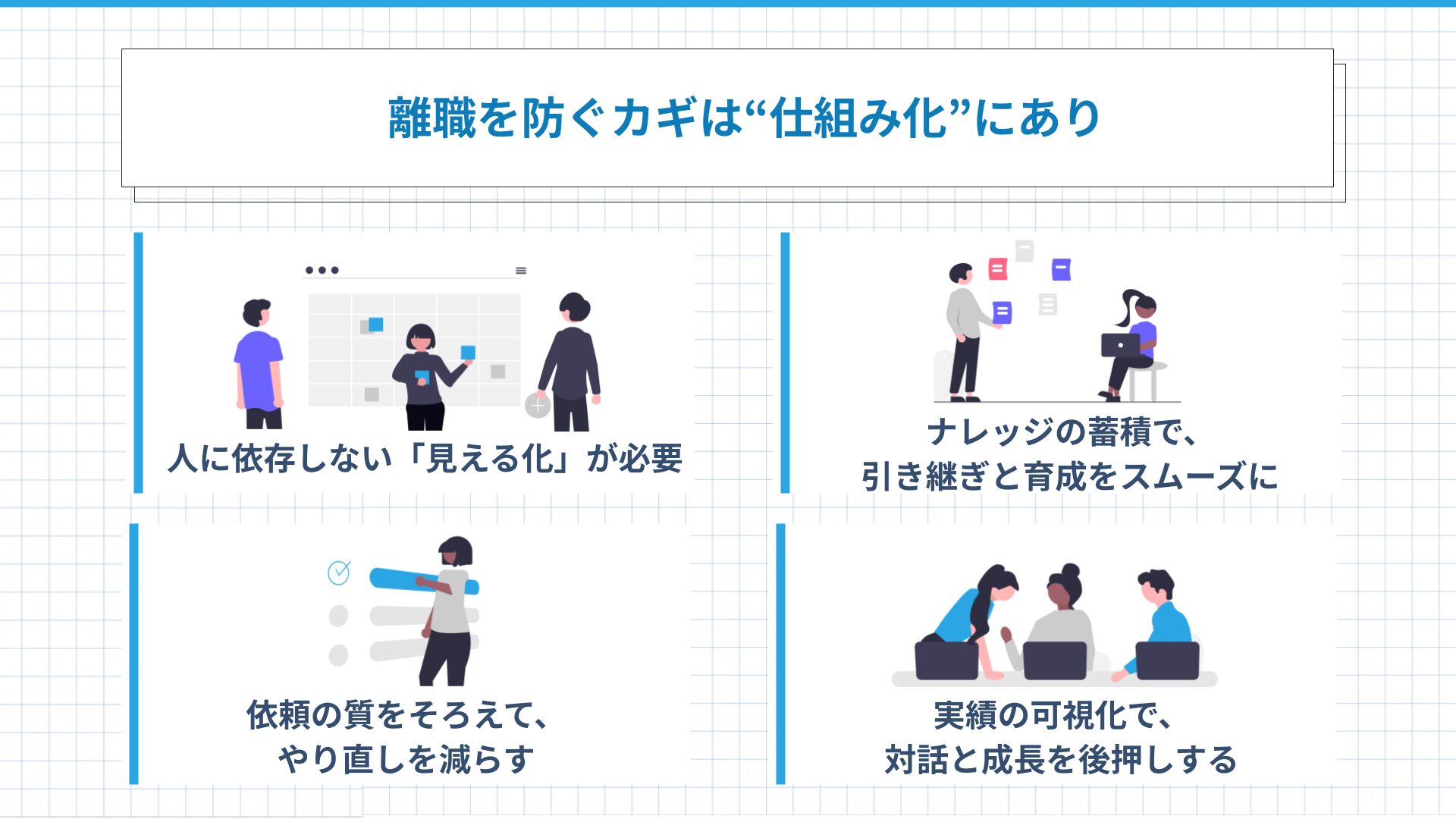

離職を防ぐカギは“仕組み化”にあり

法務人材の離職を防ぐためには、個々の能力や努力に頼るだけでなく、業務環境そのものを見直す必要があります。専門性が高く少人数で運営されがちな法務部門においては、属人化しやすい業務構造そのものを見直し、誰が担当しても一定の品質で対応できる「仕組み化」が重要です。業務の再現性と効率性を高め、メンバーの心理的な安心感を生むことで、人材の定着にもつながります。

人に依存しない「見える化」が必要

まず最初に取り組みたいのが、業務の「見える化」です。対応中の案件数や進捗状況、依頼部門とのやり取りの内容などを整理・共有することで、マネージャーが業務の偏りや進行の遅れに早期に気づけるようになります。たとえば、あるメンバーが抱えている案件数が他のメンバーより明らかに多いといった事実が可視化されれば、適切なフォローや業務再配分といった対策を速やかに講じることが可能です。

また、メンバー間で進捗状況を共有することで、孤立感の軽減にもつながります。「他の人も同じように頑張っている」「困ったときは相談できる」といった意識が生まれ、精神的な支えになるケースも少なくありません。属人的な業務の進め方から、全体で支え合う協働的な運営体制への転換を図るうえでも、見える化は不可欠な第一歩です。

ナレッジの蓄積で、引き継ぎと育成をスムーズに

次に重要なのが、業務に関するナレッジの蓄積と共有です。契約審査の観点や、特定の条文に対する過去の対応方針、依頼部門との調整経緯など、これまで経験に基づいて判断されていた情報を記録・共有することで、業務の再現性が高まり、属人化を防ぐことができます。

このような仕組みがあれば、担当者が突然異動・退職したとしても、引き継ぎがスムーズに行えるだけでなく、OJTや新人育成の際にも役立ちます。新人が過去の事例を参照しながら業務を進められることで、教育の効率が格段に向上し、安心感を持って業務に取り組めるようになります。

また、ナレッジが蓄積されている環境では、判断の「裏付け」が明確になるため、業務の質の標準化にもつながります。対応内容が個人の主観や経験に偏らず、客観的な基準に基づいて判断できる体制が整えば、組織としての信頼性も高まっていきます。

依頼の質をそろえて、やり直しを減らす

依頼対応の効率を高めるには、依頼内容の質を均一化する工夫も重要です。たとえば、メールや口頭での依頼では、情報が抜け落ちたり、伝達ミスが起きたりするリスクがつきまといます。こうした状態では、都度確認や差し戻しが必要となり、法務担当者の負担が増す一方です。

この課題を解決するためには、依頼フォームの整備が有効です。案件の種類に応じて必要な情報を事前に整理し、依頼者に記入してもらう仕組みにすることで、初回から十分な情報を得られる確率が高まります。結果として、やりとりの回数を減らすことができ、スムーズな対応が可能になります。

また、依頼内容が形式的に揃っていれば対応の抜け漏れや優先順位の見極めもしやすくなり、マネージャーの負担軽減にもつながります。結果として、法務部門全体の対応力とスピードが底上げされるのです。

実績の可視化で、対話と成長を後押しする

業務の「実績」を定量的に把握・可視化できるようにすることも、法務人材のモチベーション維持には効果的です。たとえば、月ごとの対応件数や、契約書レビューの所要時間、依頼ジャンルごとの対応傾向などをデータで可視化できれば、評価面談や1on1の場で具体的なフィードバックを行うことが可能になります。

メンバー自身も「自分がどれだけ対応しているか」「どの分野に強みがあるか」といった客観的な自己理解を深めることができ、成長実感ややりがいの醸成につながります。単なる「頑張った」「なんとなく忙しかった」ではなく、成果や変化が見える環境こそが、法務人材のキャリア継続に必要な要素なのです。

業務改善の仕組み化には、ツールの活用が効果的

法務業務の仕組み化を進めるうえで、ツールの活用は欠かせません。現在でも多くの現場では、Excelやスプレッドシート、あるいはタスク管理アプリなどを使って案件を管理していますが、人の手による管理ではどうしても限界があります。たとえば、入力漏れや更新忘れ、情報の分散による非効率などが積み重なれば、せっかく集めたデータも十分に活用されず、形骸化するリスクがあります。

さらに、進捗状況や対応履歴がリアルタイムで共有されていないと、業務の偏りや重複、対応漏れといった課題も生じやすくなります。こうした課題を乗り越えるためには、自動化・標準化された仕組みの中で案件を一元管理できる環境が必要です。

ツール定着のカギは「使いやすさ」

とはいえ、高機能なツールであっても、現場で日常的に使われなければ意味がありません。特に法務部門は少人数体制のケースが多く、ツールの導入・運用に割けるリソースにも限りがあります。だからこそ「誰でも無理なく使い続けられるか」という視点が非常に重要です。

OLGAが提供する価値

こうした現場の課題やニーズに応えるのが、法務オートメーション「OLGA」です。OLGAは、案件の進捗管理・対応履歴・依頼情報を一つの画面で把握できるうえ、依頼フォームを通じて情報の抜け漏れを防ぎ、ナレッジを蓄積・再活用できる設計になっています。

また、日々の業務の延長線上で自然と使い続けられる直感的な操作性や、シンプルで負担の少ない入力設計も強みです。ツールを定着させること自体が「仕組み化」に直結するため、業務改善と人材定着の両立を目指す法務部門にとって、心強い味方になります。

OLGAなら業務効率と定着率、どちらも高める仕組みが整う

法務業務の改善を継続的に進めるには、現場の実務に寄り添いながら、チーム全体での情報共有と業務可視化を進めていくことが不可欠です。そうした仕組みづくりを支える基盤として注目されているのが、法務業務に特化したプラットフォーム「OLGA」です。

OLGAは、現場が日々の業務の中で自然に情報を記録・蓄積し、ナレッジや進捗をチームで共有できるよう設計されています。人手による管理では限界がある情報共有や履歴の管理、対応の平準化といった課題を、ツールの力で無理なく解決に導きます。

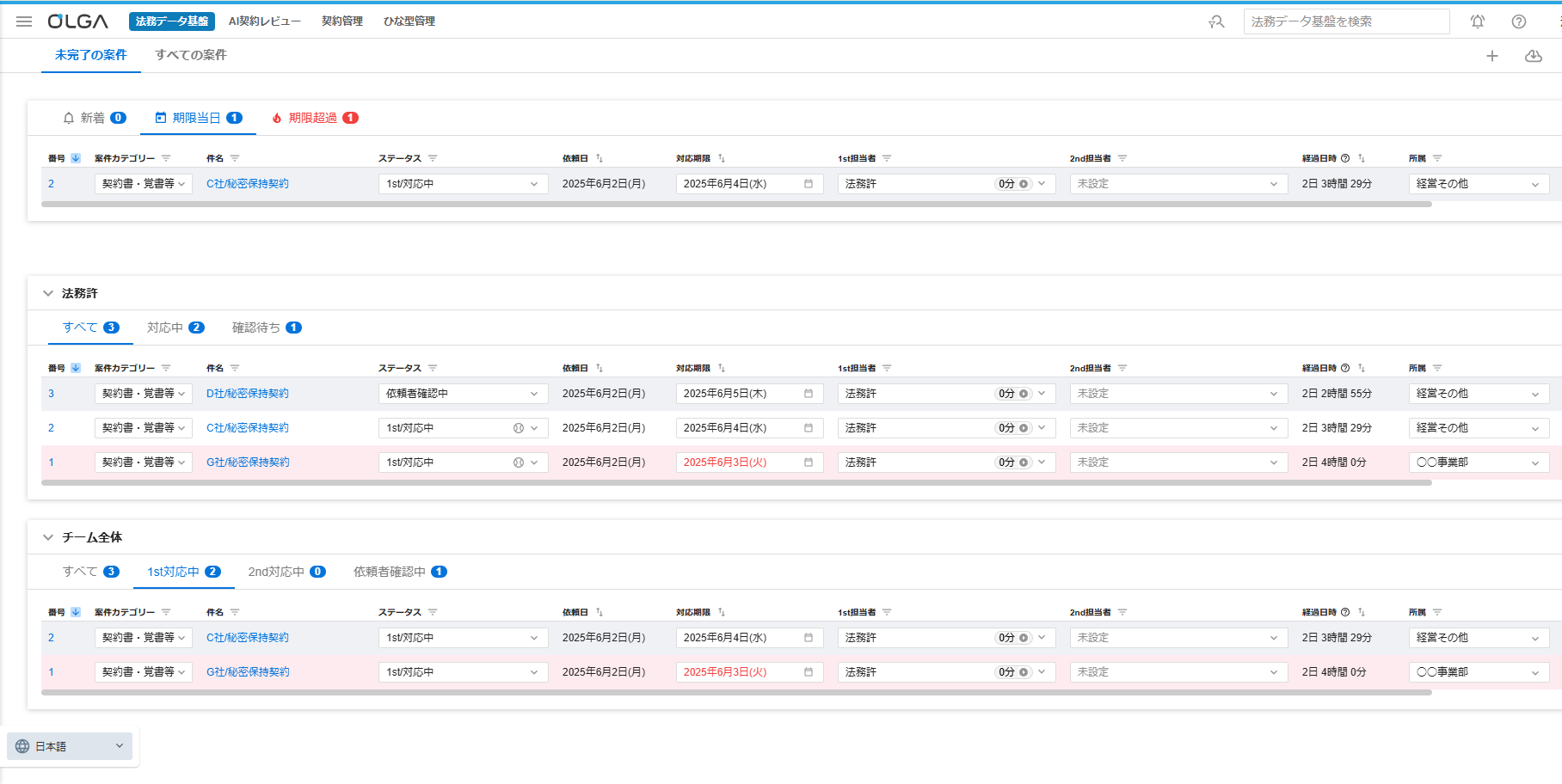

業務の進捗を可視化し、負荷調整を支援

OLGAでは、すべての案件の進捗状況・対応履歴がリアルタイムで可視化されます。

これにより、マネージャーは誰がどの案件にどのように対応しているかをひと目で把握でき、負荷の偏りや対応の遅れにも迅速に気づけるようになります。状況に応じた業務の再配分やフォローアップも行いやすくなり、チーム全体の対応力と安定性の底上げにつながります。

過去事例を活かし、対応の質とスピードを向上

OLGAに蓄積された過去案件の履歴は、キーワード検索ですぐに参照することができます。

これにより、類似事例をもとに判断の方針を立てたり、過去の対応内容を参考に対応を進めたりすることが可能になります。特に経験の浅いメンバーにとっては、安心して業務を進めるうえで大きな支えとなり、チーム全体でのナレッジ活用が日常化することで、属人化の防止と再現性のある運用の実現につながります。

依頼フォームで情報を整え、差し戻しを削減

法務対応において頻発する手戻りや確認作業の多くは、依頼時点での情報不足に起因します。OLGAでは、依頼フォームを通じて必要情報の記載をガイドすることで、初回から精度の高い依頼を受け取ることができます。

確認や差し戻しの手間が減ることで、法務担当者は判断や交渉といった本質的な業務に集中でき、結果として業務の質とスピードが大幅に向上します。

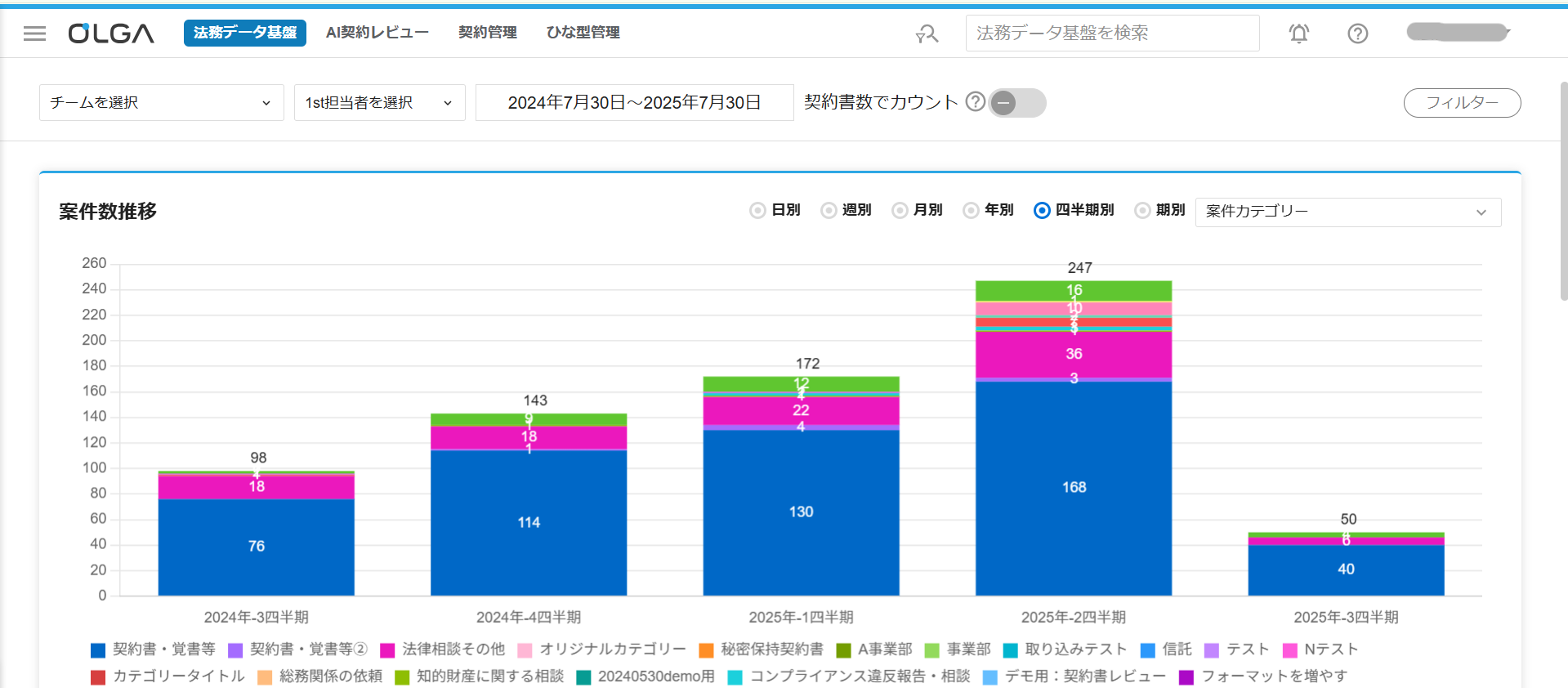

分析ダッシュボードで、対話と評価を後押し

OLGAには案件の種類や契約類型、依頼元部署など案件データを自動で集計・可視化する分析ダッシュボードが搭載されています。

1on1や評価面談の際に、主観的な印象ではなく具体的な実績データに基づいてフィードバックできるため、納得感のある評価や成長支援がしやすくなります。成果が正しく可視化され、メンバー同士の相互理解が深まることで、マネジメントの質も高まります。

このようにOLGAは、現場の負担を増やすことなく、業務の可視化・ナレッジの蓄積・成長支援といった「定着」に必要な要素を、日々の業務の延長線上で自然に実現できるツールです。特定の人に依存せず、誰もが安心して働ける仕組みを整えることで、チームの力を底上げしながら、持続的な組織づくりを強力にサポートします。

導入企業の声

実際にOLGAを導入し、効果を実感している企業の事例を紹介します。自社と同様の課題を持つ法務担当者や法務マネージャー、法務責任者の方々にとって、参考にしていただける事例です。

郵船ロジスティクス株式会社様

「毎日1時間半行っていた案件受付業務がゼロに!

過去の案件ナレッジを活かすことも非常に簡単になり

業務キャパシティが格段に向上しました。」

株式会社エムティーアイ様

「年間1万件以上のExcel管理・ファイル格納の工数が0になり、

過去の案件の検索や分析時間が圧倒的に効率化されました。」

まとめ:定着と再現性を、OLGAで仕組み化。

ここまでご紹介してきたように、法務人材の離職には業務の属人化や負荷の偏り、ナレッジの未蓄積といった構造的な課題が関係しています。こうした問題は、精神論や一時的な対応では解決が難しく、再現性ある仕組みとして整えていくことが必要です。

業務の「見える化」や「ナレッジの蓄積」は、離職防止だけでなく、教育や連携の効率化、法務部門の信頼性向上にもつながります。そして、こうした仕組み化を支えるうえで、現場が日々の業務の中で無理なく使えるツールの存在が重要になります。

OLGAは、法務業務に特化した機能で、案件管理・情報共有・ナレッジ蓄積を一気通貫でサポートします。業務の見える化と定着率の向上を同時に実現できる環境が、強い法務組織づくりを後押しします。

詳しくは資料をご覧ください