法務コラム

ワークフローと法務案件管理システムはどう併存するか?よくある誤解を分析

投稿日:2025.07.16

法務案件管理やナレッジ管理において、日々の手作業に忙殺され、本来業務に集中できない、ミスや抜け漏れへの不安が大きいといった課題でお悩みではありませんか?

ワークフローシステムでの法務案件管理に限界を感じている方もいるかもしれません。

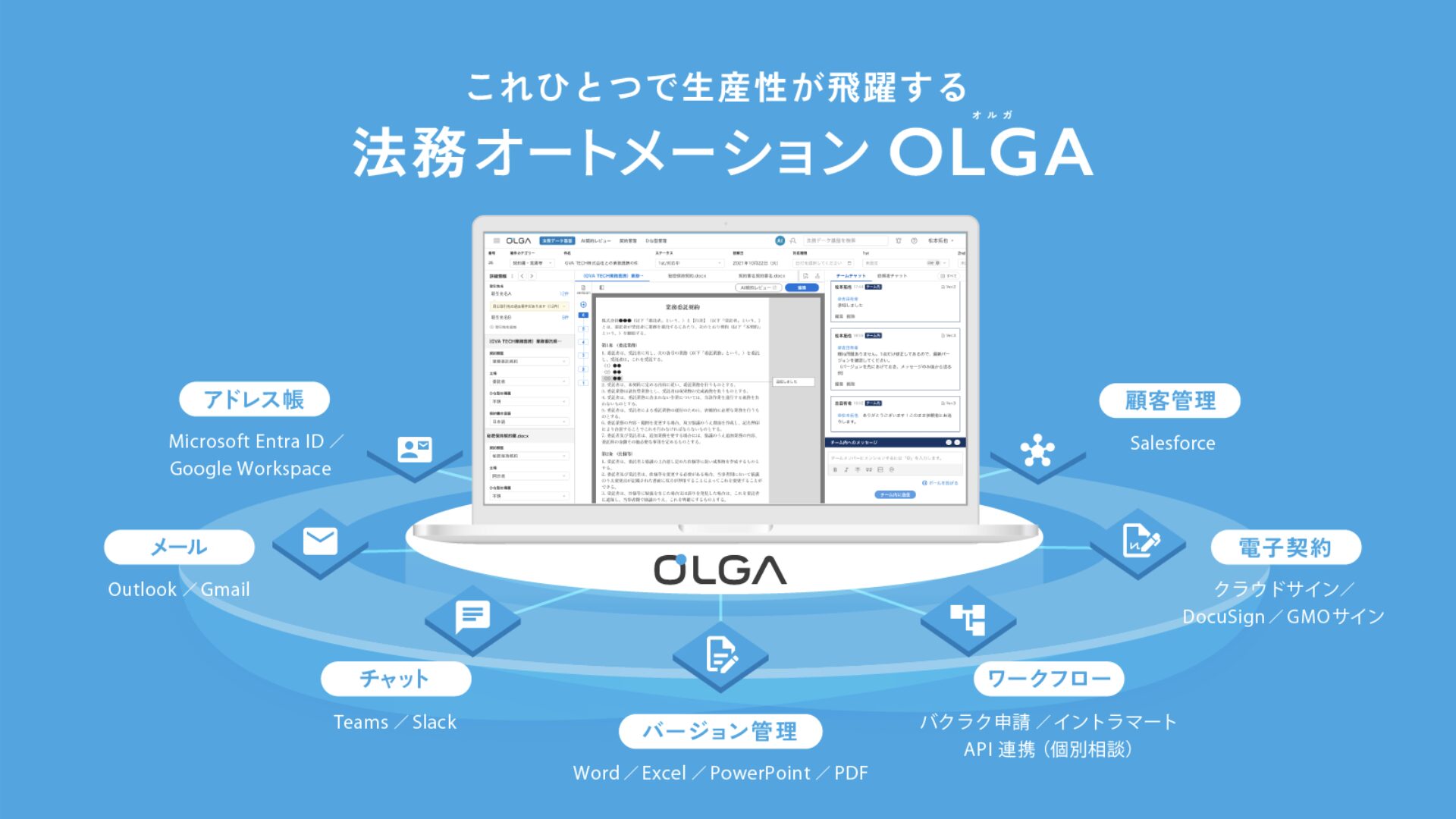

本記事では、ワークフローと法務案件管理システムが機能重複し、導入が難しいというよくある誤解を解き明かし、法務案件管理を自動化し、これらの課題を根本的に解決する法務オートメーション「OLGA」について解説します。

目次

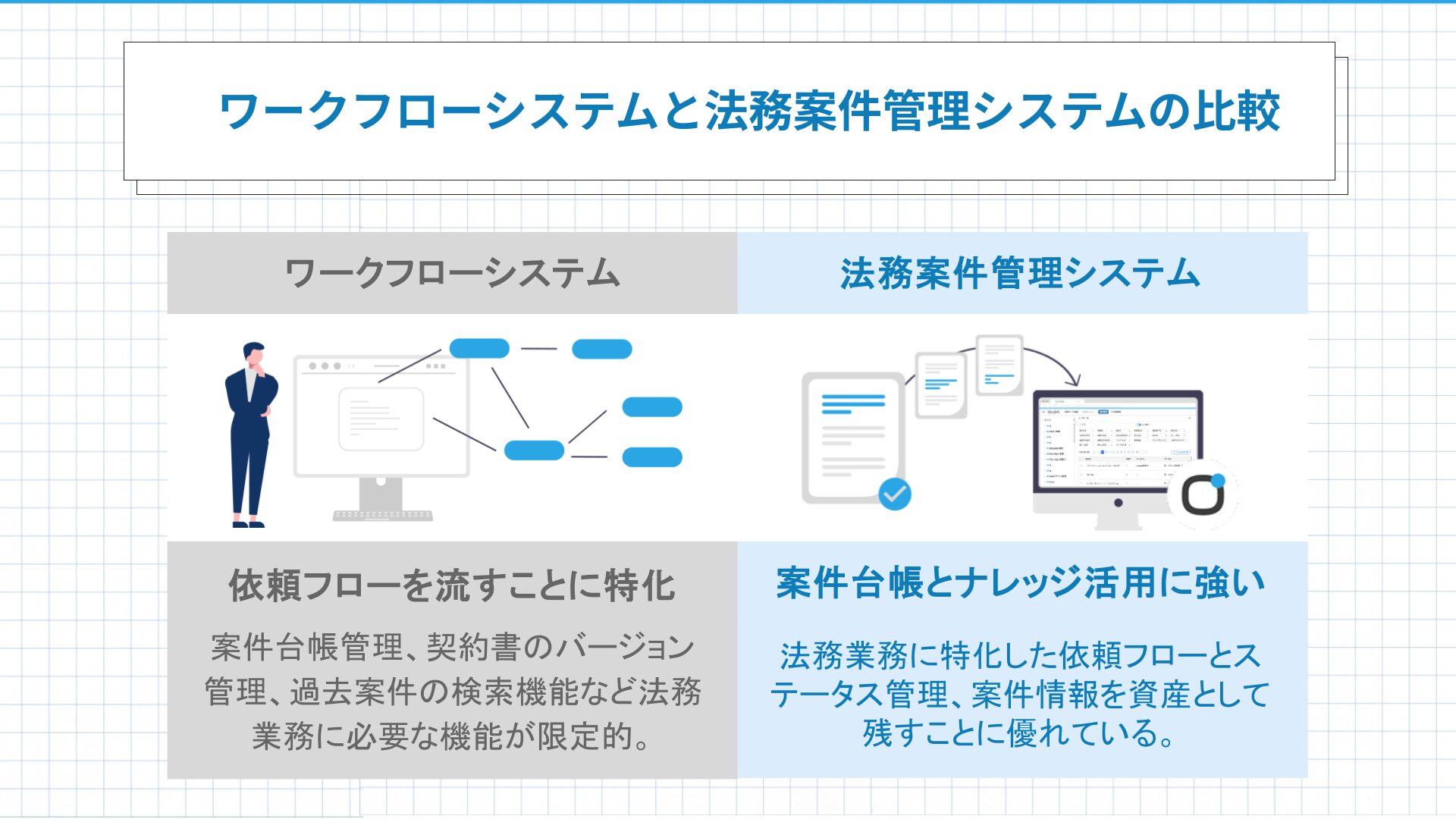

ワークフローと法務案件管理システムの違い

ワークフローは多くの企業において、稟議などの際に利用されています。法務相談の受付にも用いられることもありますが、法務案件管理システムとはその性質は異なります。ここでは、ワークフローと法務案件管理システムの違いを見ていきましょう。

ワークフローシステムの性質:依頼フローを流すことに特化

ワークフローシステムは、主に「依頼フロー」を流すことに焦点を当てています。 申請から承認までの一連の流れを電子化し、プロセスの迅速化を図ることを目的としています。

そのため、申請内容の記録や進捗管理は可能ですが、案件の台帳化やファイルのバージョン管理、過去案件の検索性といった点では機能が限定的です。結果として、別途手動での転記作業やファイル整理が必要となり、非効率な業務が残ってしまうことがあります。

法務案件管理システムの性質:案件台帳化とナレッジ活用に強み

一方、法務案件管理システムであるOLGAは、契約の依頼内容やステータス、レビュー内容を自動で台帳化し、過去案件との比較や検索を数秒で可能にします。これは、ワークフローが単に業務を流すのに対し、OLGAは業務プロセスを通じて得られた情報を「資産」として残せるという点で大きな違いがあります。

ファイル管理や案件情報の集約、ナレッジとしての活用に特化しているため、法務部門の業務効率化と質の向上に貢献します。

ワークフローによる法務案件管理の構造的な問題点/限界

前章ではワークフローと法務案件管理システムの違いについて説明しました。ここでは、なぜワークフローでは法務案件の管理に限界があるのか、そしてなぜ根本的な解決策が必要なのかを明らかにします。

案件台帳化・ファイル管理の限界:手動作業による非効率とミス発生のリスク

ワークフローシステムは依頼フローを効率化しますが、案件の台帳化、バージョン管理、検索性までは担保されません。そのため、法務担当者は依頼内容を別途Excelなどに転記したり、関連ファイルを手動で整理・格納したりする必要があります。

この手作業は、年間数万件に及ぶ可能性のある案件において、膨大な工数を発生させ、日々の業務を圧迫します。

また、手動での転記や整理は、入力ミスや抜け漏れのリスクを高め、重要な情報を見落とす原因にもなりかねません。このような非効率なプロセスは、本来注力すべき法務判断や戦略的な業務から法務担当者の時間を奪い、ストレスの原因となります。

情報の一元管理とナレッジ活用の困難さ:過去案件の活用不足

ワークフローだけでは、契約レビューの申請内容や案件内容、契約類型、希望納期といった情報が分散しがちです。これにより、法務案件に関する情報が部門内で一元的に管理されず、過去の類似案件を探すのに時間がかかったり、ノウハウが属人化したりする問題が生じます。

過去の貴重なナレッジが活用しきれないことは、業務の効率化を阻害するだけでなく、法務部門全体の知識や経験の蓄積を妨げ、判断の質の低下にも繋がりかねません。法務マネージャーや責任者にとっては、部門全体の生産性向上とリスク管理の観点から看過できない問題です。

導入コスト・工数の誤解:全社改修が必須という思い込み

多くの企業は、ワークフローシステムを全社で利用しているため、法務案件管理システムを導入するには全社的な改修が必要であり、それに伴う導入コストや切り替え工数が大きいと誤解しています。

このような思い込みは、法務案件管理システムの導入に踏み切れない大きな要因となっています。しかし、実際には既存のワークフローシステムと連携しながら、段階的に導入を進めることが可能です。この誤解が、法務部門が抱える課題を解決するためのシステム導入を遅らせ、結果的に非効率な現状維持に繋がっています。

ワークフローと法務案件管理システムが併存できないという誤解

前章のとおり、ワークフローでの法務案件管理には本質的な限界があります。しかしながら、ワークフローの特性上、法務案件管理システムとの競合や業務フローの変革のしにくさなどから、併存について大きく3つの誤解が挙げられます。

- ワークフローさえあれば、案件台帳やファイル管理も回る

- ワークフローと法務案件管理システムは機能がかぶり、二重入力になる

- ワークフローを変えるには全社改修が必要で、導入コストも工数も大きい

ここでは、これらの疑問について考えていきます。

まず、「ワークフローさえあれば、案件台帳やファイル管理も回る」という誤解です。

多くの法務担当者は、ワークフローが依頼フローを電子化してくれるため、これだけで案件管理のすべてが完結すると考えがちです。しかし、ワークフローはあくまで申請・承認といった「流れ」を管理するツールであり、案件の「台帳化」、ファイルの「バージョン管理」、過去案件の「検索性」といった機能は担保されません。

その結果、ワークフローで申請された内容を別途Excelなどに転記したり、関連する契約書ファイルを手動で整理・格納したりといった二重の手作業が発生し、かえって業務の非効率を生み出しています。この手作業は、特に案件数の多い企業においては、日々の業務時間を大きく圧迫し、本来注力すべき法務判断や戦略的な業務への集中を妨げます。また、手作業による転記ミスやファイルの散逸といったリスクも常に伴い、法務部門の信頼性にも影響を及ぼしかねません。

次に、「ワークフローと法務案件管理システムは機能がかぶり、二重入力になる」という誤解です。

既にワークフローシステムを導入している企業では、法務案件管理システムを導入することで、契約レビューの申請、案件内容、契約類型、希望納期といった情報を二重に入力する手間が発生するのではないか、という不安がつきまといます。

この懸念は、新しいシステムの導入に対する心理的ハードルを高め、法務案件管理システムの導入を躊躇させる大きな要因となります。法務担当者や法務マネージャーは、日々の業務に忙殺されている中で、さらなる入力作業の増加を避けたいと考えるのは当然です。

さらに、「ワークフローを変えるには全社改修が必要で、導入コストも工数も大きい」という誤解も根強く存在します。

全社で利用されているワークフローシステムを法務部門のためだけに改修することは、多大なコストと工数がかかり、現実的ではないと考えられがちです。また、全社的なシステム改修には、事業部門からの反発や業務フローの大きな変更が伴うため、導入に踏み切れない理由となります。この思い込みは、法務部門が抱える本質的な課題を解決するためのシステム導入を阻害し、非効率な現状維持に繋がってしまうという悪循環を生み出しています。

これらの誤解や懸念は、法務案件管理システムが提供する真の価値を見えにくくし、法務部門がDXを推進する上での大きな壁となっています。しかし、これらの課題は、適切なシステム選定と運用設計によって解消することが可能です。

なぜOLGAとワークフローは共存できるのか?

法務オートメーション「OLGA」は、前章の疑問の声を解消する法務案件管理システムです。なぜOLGAならば解決できるのか、詳しく見てみましょう。

OLGAがワークフローと共存できる最大の理由は、既存のワークフローを「代替」するのではなく、「連携・分担」する運用設計が可能である点にあります。 これにより、これまでの懸念であった機能重複や二重入力といった問題を根本的に解決します。

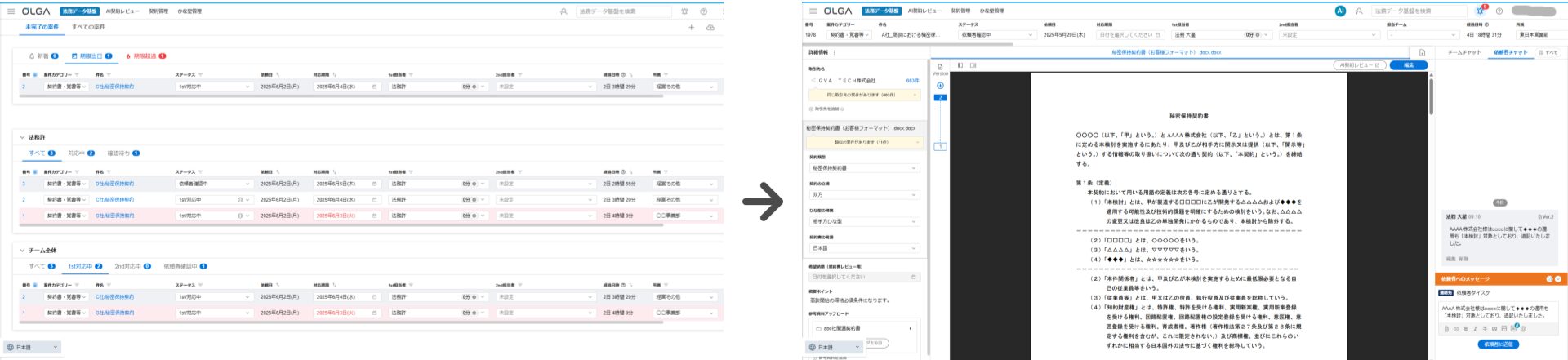

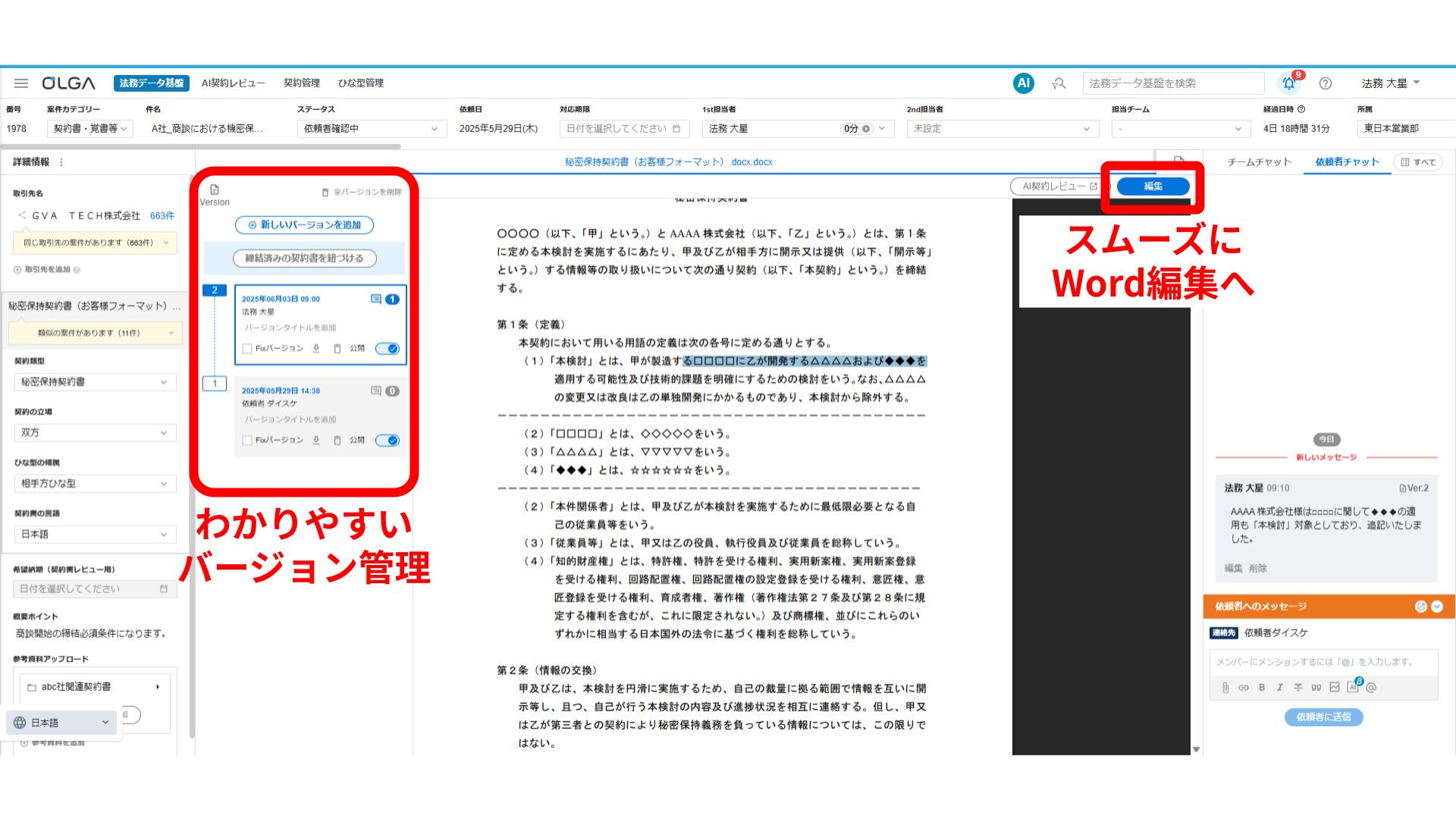

まず、案件台帳化・ファイル管理の自動化と検索性の向上です。ワークフローが「依頼フロー」を流すことに特化しているのに対し、OLGAはワークフローで入力された案件情報(契約の依頼内容、ステータス、レビュー内容など)を自動で取り込み、一元的に「台帳化」します。 これにより、手動での転記作業が不要となり、大幅な工数削減と入力ミスの防止に繋がります。

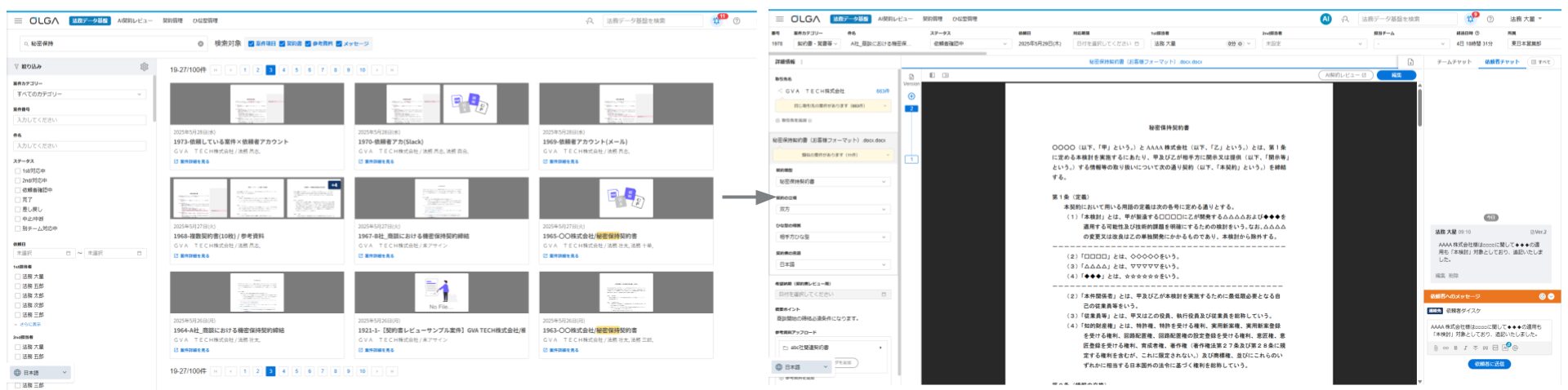

さらに、ファイル管理も自動化されるため、過去案件の書類を探し出す手間が省け、数秒で必要な情報にアクセスできるようになります。ワークフローでは担保されなかったバージョン管理や検索性がOLGAによって実現され、法務部門の業務効率が飛躍的に向上します。つまり、ワークフローが依頼の入り口として機能し、OLGAがその後の案件管理とナレッジ活用の中核を担うという棲み分けが可能です。

次に、重複入力を回避し、情報の一元管理を実現します。 ワークフローと法務案件管理システムを別々に運用すると二重入力が発生するという懸念に対し、OLGAはSlackやメール連携を活用することで、ワークフローからの情報連携をシームレスに行います。 申請された案件情報は自動的にOLGAに取り込まれ、法務案件の種別、担当者、期限、関連書類などが一元的に管理されます。これにより、法務担当者は重複入力の手間から解放され、案件管理にかかる時間を大幅に削減できます。

一元管理された情報は、検索性の向上だけでなく、法務部門全体のナレッジとして活用できるため、類似案件の検討や法務判断の迅速化にも貢献します。これは、法務部門がデータに基づいた意思決定を行い、より戦略的な役割を果たすための基盤となります。

そして、全社改修不要で導入コストと工数を抑制できる点も大きなメリットです。 ワークフローシステムを全社で利用している企業にとって、法務案件管理システムの導入が全社的なシステム改修に繋がるという思い込みは大きな障壁でした。

しかし、OLGAは現行のワークフローをそのまま活用し、シームレスに連携することが可能です。 例えば、Slackやメールなど、日常的に利用しているコミュニケーションツールを介してワークフローの依頼を受け付け、その情報をOLGAに自動連携させることで、既存の業務フローを大きく変えることなく導入できます。

事業部門はOLGAのアカウントが不要なため、導入コストも抑えられ、スムーズな導入が実現します。 このアプローチにより、法務部門は自社の課題解決に特化したシステムを、全社に負担をかけることなく導入できるため、導入への心理的ハードルが大幅に下がります。

このように、OLGAはワークフローシステムとの「競合」ではなく「協調」を前提とした設計思想により、法務部門が抱える複雑な課題を効率的に解決し、本来の業務に集中できる環境を提供します。

導入企業の声

実際にOLGAを導入し、効果を実感している企業の事例を紹介します。自社と同様の課題を持つ法務担当者、法務マネージャー、法務責任者、管理担当役員に近い企業の事例として参考にしてください。

郵船ロジスティクス株式会社様

「毎日1時間半行っていた案件受付業務がゼロに!

過去の案件ナレッジを活かすことも非常に簡単になり

業務キャパシティが格段に向上しました。」

OLGAの法務モジュールを導入することで、類似案件を探す手間や依頼の受付方法、ノウハウの共有などの課題を解決し、業務効率化や案件の一元管理を実現されています。

株式会社エムティーアイ様

「年間1万件以上のExcel管理・ファイル格納の工数が0になり、

過去の案件の検索や分析時間が圧倒的に効率化されました。」

OLGAの法務データ基盤モジュールを導入することで、案件の管理・ナレッジの共有などの課題を解決し、業務省力化に繋げています。

まとめ:法務案件管理の課題を解決し、本来業務に集中するならOLGA

これまでの内容を振り返ると、既存のワークフローシステムだけでは法務案件の台帳化、バージョン管理、検索性、情報の一元管理といった点で限界があり、手動作業による非効率やミス、ナレッジ活用の不足といった課題が浮き彫りになります。

これらは工夫だけでは乗り越えられない構造的な壁であり、法務部門の本来業務への集中を妨げ、ストレスやリスクを増大させているのが現状です。

法務オートメーション「OLGA」は、これらの課題を根本的に解決します。既存のワークフローとシームレスに連携しながら、案件情報の自動台帳化、ファイルの一元管理、高度な検索機能、そしてナレッジの蓄積と活用を可能にします。

OLGAの導入は、年間数千、数万件に及ぶ案件管理の工数を劇的に削減し、ミスや抜け漏れのリスクを大幅に軽減します。 また、過去案件のナレッジを迅速に活用できることで、法務判断の質の向上とスピードアップを実現し、法務部門がより戦略的な役割を果たすための時間を創出します。OLGAを導入することで、法務部門は真に価値ある業務に集中し、企業の成長を力強く支援できるようになります。