法務コラム

【法務部門のDX】業務標準化から始めるノウハウ形式化とナレッジ蓄積の完全ガイド

投稿日:2025.08.23

法務部門には「人によって業務のやり方がバラバラなため効率が悪く、担当者不在時には案件の進捗がブラックボックス化してしまう」といった課題を抱えているケースもあるのではないでしょうか。

日々押し寄せる依頼の中で、「なぜもっとスムーズに進まないのか」と限界を感じる原因は、業務が個人のスキルや経験に依存する属人化が主な原因です。

本稿では、この課題を解消する鍵となる業務標準化とノウハウ形式化に焦点を当て、法務部門のDXを実現するための具体的な道筋を提示します。この記事を読み終える頃には、法務部門が属人化という不安から解放され、より戦略的な組織へと変わるための明確なステップが見えているでしょう。

目次

現状の法務業務に潜む深刻な課題:なぜあなたの部署は「困った」を抱えるのか

法務部門のデジタル化が急務とされる現代において、日々の業務で感じる「困りごと」は、業務のやり方やノウハウが個人の経験に依存していることで引き起こされる、組織全体の問題です。

たとえば以下のような問題があります。

(1) 依頼の把握漏れと対応遅延

様々なチャネル(メール、チャット、口頭など)から寄せられる依頼を把握しきれておらず、対応が遅れたり、期日が迫る案件をすぐに特定できなかったりする

(2) 進捗のブラックボックス化とアサインの偏り

担当者の不在時には案件の状況把握が難しく、業務が滞ってしまう。担当者の業務負荷が件数だけで測られ、適切なアサインができていない

(3) 繰り返しの業務におけるミス

年度更新契約のような繰り返しの業務管理が属人的になりやすく、漏れが発生する可能性が高い

(4) 報告業務の重荷と知識の断片化(ノウハウの散逸)

日次や週次の進捗確認ミーティングのために、別途報告資料を用意する手間があり、過去の相談案件の傾向分析やFAQ作成に手間がかかる。そのため、一度対応した内容が再利用されにくい。そして、「個人でナレッジマネジメントは難しそう」と漠然とした不安を抱える

(5) 法務アウトソーシング管理の煩雑さ

法務アウトソーシングの依頼・管理が属人的で煩雑であることによる非効率が発生している

(6) 法務部門全体の根本的な悩み

日々の手作業に忙殺され本来業務に集中できない、ミスや抜け漏れへの不安が大きい、経営層からDX推進のプレッシャーがあるというジレンマ

課題を根本から解決する「業務標準化」と「ノウハウ形式化」

法務部門が抱える「困りごと」の正体は、業務のやり方や知見が特定の個人に依存する属人化にあります。この課題を根本から解決し、法務部門を単なる事務処理組織から、企業価値を高める戦略的な組織へと変革する鍵となるのが、業務標準化とノウハウ形式化です。

この2つを両輪として推進することで、業務効率の向上やリーガルリスクの管理強化、持続的な人材育成を実現できます。

(1) 業務標準化の定義と具体的なメリット

業務手順や判断基準を明確にし、誰が担当しても一定の品質で業務が遂行できる仕組みの構築を行う。無駄な作業の削減による業務効率の向上、判断基準の統一によるリーガルリスク管理の強化、品質の均一化が実現できる

(2) ノウハウ形式化の定義と具体的なメリット

担当者の頭の中にある暗黙の知識(暗黙知)を、誰もが理解・活用できる情報(形式知)に変える。ナレッジの組織資産化(担当者の異動や退職による知識消失リスクの回避)、人材育成の効率化(新任法務担当者の教育期間短縮と早期戦力化)、持続的な組織の成長が可能となる

(3) 「業務標準化」と「ノウハウ形式化」の相乗効果

標準化を進める上で、個々の案件対応から生まれるノウハウを形式化し、ナレッジとして蓄積することが不可欠である。部署全体の知識レベルを引き上げ、どの担当者でも高品質な法務サービスを提供できるようにする

「なぜこんなに手間がかかる?」従来の法務案件管理の限界

法務案件管理の重要性は理解していても、多くの部門がExcelやメールといった従来のツールに依存しています。従来のツールは、業務標準化とノウハウ形式化を実現する上で、以下のような大きな障壁となる点を知っておきましょう。

情報の散らばり:「あのファイルはどこ?」「進捗は誰に聞けば?」

法務部門が従来のツールで案件管理を行うと、情報がいたるところに散らばってしまいます。

(1)依頼の入り口がバラバラで、対応漏れにつながる現状

(2)関連する契約書や過去の相談履歴が共有フォルダの奥深くや個人のPCに点在し、探すだけで膨大な時間がかかる現実

手作業で情報を集約しても、リアルタイム性や正確性に欠け、常に最新の状態を把握し続けるのは不可能だと予想されます。

進捗の不透明さ:期日漏れの不安と、担当者不在のジレンマ

属人的な管理では、案件の進捗状況がチーム全体で共有されず、さまざまな問題を引き起こします。

(1)担当者任せの進捗管理により、案件の進捗状況が個人のExcelや記憶に留まり、チーム内で共有されていないため、他のメンバーがサポートしにくい実態

(2)上司や依頼部署から頻繁に進捗状況を問い合わせられ、その都度確認・報告に時間を取られる負担

担当者が急な休みを取った際や異動時に、案件が滞るリスクが常に付きまとうといえます。

業務負荷の偏り:スキルアップの機会も逃してしまう現状

属人的な案件管理は、業務量の偏りを生み、部門全体の成長機会を損なってしまいます。

(1)案件の難易度や緊急度を考慮せず、単純な件数だけで業務が割り振られるため、特定の担当者に負荷が集中し、疲弊してしまう現状

(2)過去に似た案件があったはずなのに、情報が整理されていないため、ゼロから調査・対応することになり、効率が悪い

個人の努力や経験値が組織全体のナレッジとして共有・活用されず、若手の育成が進みにくくなります。結果的に部門全体の成長が鈍化してしまいます。

繰り返しの手作業と非効率な報告業務

定型業務の管理や進捗報告をすべて手作業で行うと、ミスのリスクが高まり、非効率な業務から抜け出しにくくなります。

(1)定型業務(毎年発生する契約更新や定期的な法的チェックなど)の管理が手作業で行われ、うっかり漏れてしまうリスク

(2)日次や週次の進捗確認ミーティングのために、案件の状況を手作業でまとめ直す必要があり、本来の業務時間を圧迫する負担

手作業がヒューマンエラーの原因となり、法務担当者がより高度で戦略的な業務に集中する時間を奪ってしまうでしょう。

法務DXへの第一歩:課題を解決する具体的なステップ

属人化という根本的な課題を乗り越え、法務部門をより生産的で戦略的な組織へと変革するためには、具体的な行動計画が必要です。ここでは、業務標準化とノウハウ形式化を実現するための2つの重要なステップをみていきましょう。

手作業や従来のツールでは継続的な運用が困難なため、法務案件管理に特化したシステムの導入が、変革を成功させる鍵となります。

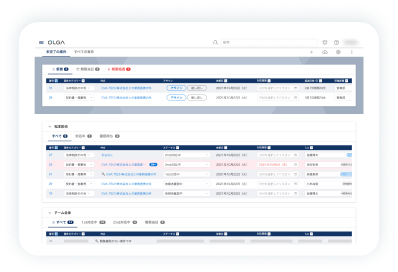

案件受付から管理までを自動化し、業務を標準化する

業務プロセスを一本化し、可視化することで、誰でも迷わず対応できる仕組みを構築しましょう。担当者の経験に依存していた属人的な業務を、誰が行っても一定の品質が保たれる標準化された業務へと変革します。

(1) 統一された依頼窓口の設置

メールやチャット、口頭などバラバラだった依頼窓口を、専用の依頼フォームに一本化する。依頼者は必要な情報を漏れなく入力でき、法務担当者は依頼内容の聞き漏らしを防ぐ。依頼が自動的にシステムに集約されるため、手動で情報をまとめ直す手間もなくなる

(2) 進捗状況のリアルタイム可視化

案件のステータス(例:「弁護士確認中」「先方確認中」「完了」など)をシステム上で一目で把握できるようになる。担当者が不在でもチームメンバーが状況を正確に把握でき、スムーズな引き継ぎやサポートが可能。進捗確認のためのミーティングや報告資料作成の手間も大幅に削減される

(3) タスクと期限の一元管理

案件に紐づくタスクや期限を一つの画面で管理する。依頼者からの希望納期、法務部門の社内目標期限、法的期限など、複数の期限設定が可能。タスクの抜け漏れを防ぎ、業務の品質を安定させる。年度更新契約などの定型業務も、期限を事前に設定しておくことで確実に管理できる

過去の知見を「生きたナレッジ」に形式化する

個人の頭の中にあったノウハウを、部門全体の資産として蓄積・活用する仕組みを構築します。新任担当者の早期戦力化や、部門全体の知識レベル向上につながるでしょう。

(1)案件対応プロセスからの自動ノウハウ蓄積

案件の対応履歴や相談内容、判断根拠、関連資料などが案件完了と同時に自動的にシステムに整理・蓄積されるようにする。法務担当者がわざわざノウハウをまとめる手間がない。システムによって、「暗黙知」が「形式知」に変換される

(2)高精度なナレッジ検索

蓄積されたノウハウは、キーワードや案件の分類項目で瞬時に検索可能。「前に似た案件あったはず…」と共有フォルダを何時間も探す必要はない。過去の対応事例や判断基準を迅速に参照できるため、案件対応のスピードと品質が格段に向上する

(3)人材育成への活用

形式知化されたノウハウは、新人教育やOJTの教材となる。過去の成功事例や失敗事例、難易度の高い案件の対応プロセスを共有することで、新任担当者は実践的な知識を効率的に習得できる。法務部門全体のスキルアップと組織力の強化に直結する。

ステップを踏むことで、法務部門は属人性を脱却し、より効率的で戦略的な組織へと変革できるでしょう。

法務DXを実現するツールの選び方と機能比較

法務DXを成功させるには、自社の課題に最も適したツールを見極めることが重要です。市場には様々なツールがあります。ここでは「何を基準に選ぶべきか」を明確にし、解決したい課題から最適なツールを探す方法をみていきましょう。

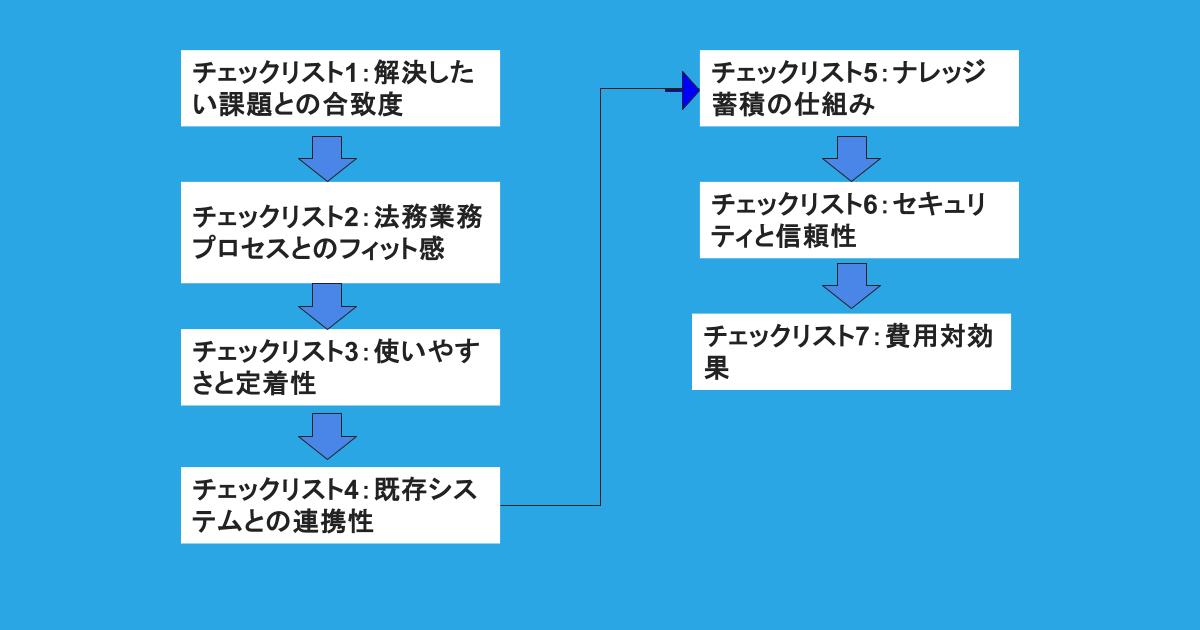

法務部門が本当に求めるツールを見極める7つのチェックリスト

ツール選びで失敗しないためには、自社の現状を正確に把握し、以下のチェックリストで冷静に評価することが不可欠です。

(1)チェックリスト1:解決したい課題との合致度

-

- 契約書の審査・締結がボトルネックか?

- 社内からの多様な法務相談対応に追われているか?

- 過去のノウハウが散逸し、新人教育が進まないか?

(2)チェックリスト2:法務業務プロセスとのフィット感

-

- 依頼受付から案件完了までのフローを、ツール上で再現できるか?

- 特定の業務フローに合わせて、項目やワークフローを柔軟にカスタマイズできるか?

(3)チェックリスト3:使いやすさと定着性

-

- ITツールに不慣れなメンバーでも、直感的に使えるUI/UXか?

- 導入後の学習コストは低く抑えられるか?デモやトライアルで実際に試すことが大切です。

(4)チェックリスト4:既存システムとの連携性

-

- 現在使っているビジネスチャットやグループウェア、CRMなどと連携できるか?

(5)チェックリスト5:ナレッジ蓄積の仕組み

-

- 手動での入力がなくても、案件対応の過程で自動的にノウハウが蓄積されるか?

- 蓄積された情報を、必要な時にすぐ検索・活用できるか?

(6)チェックリスト6:セキュリティと信頼性

-

- 機密情報を扱うため、十分なセキュリティ対策が講じられているか?

- 類似の企業での導入実績や、充実したサポート体制があるか?

(7)チェックリスト7:費用対効果

-

- 必要な機能に対して、予算が見合っているか?

- 不要な機能で高額になっていないか?長期的な視点で費用を評価する

解決したい課題から見る、主要ツールタイプの選び方

ここでは、法務部門が直面する主な課題ごとに、どのようなツールタイプが適しているかを解説します。

課題:「契約書の審査・締結プロセスを効率化したい」

- 適したツールタイプ: 契約書ライフサイクル管理(CLM)に特化したツール

- 特徴: 契約書の作成やレビュー、締結、保管に特化。AIによるレビュー機能を持つ製品も多い

- 留意点: 契約書以外の法務相談案件など、幅広い法務業務には対応しきれない場合がある

課題:「全社的な情報共有と簡単な文書管理から始めたい」

- 適したツールタイプ: 汎用的な情報共有・ナレッジ管理ツール

- 特徴: 文書管理、FAQ作成、情報共有スペースなど、汎用性が高い

- 留意点: 法務案件の複雑なライフサイクルとは直接連携しないため、ノウハウ蓄積は手動作業が中心になり、継続的な負担となるリスクがある

課題:「業務の属人化を解消し、案件管理とノウハウ蓄積を同時に実現したい」

- 適したツールタイプ: 法務案件管理と自動ナレッジ蓄積に特化したソリューション(OLGAなど)

- 特徴: 依頼受付から案件管理、ノウハウ蓄積まで、法務業務のプロセス全体を網羅。案件対応の過程でノウハウが自動的に形式化される仕組みが強み

- 適している部門: 案件量が多く、業務が属人化している部門、新人育成やナレッジ共有に課題がある部門など

OLGA導入で変わる法務部門の「未来」:具体的な事例から見る成功ストーリー

「うちの部署でも本当に変われるのだろうか?」そんな疑問を持つ方のために、GVA TECHのOLGAを導入した企業がどのように課題を解決し、変革を遂げたのかを具体的な事例と共にご紹介します。現場担当者のリアルな声を通じて、OLGA導入後の変化をイメージしてください。

【導入事例】日本管財ホールディングス株式会社:手作業をなくし、業務効率を大幅に改善

(1)導入前の課題: 依頼フローが統一されておらず、手作業によるExcelへの転記作業が毎日発生。これが業務効率を大きく妨げていた

(2)OLGA導入で起きた変化: 依頼フローを依頼フォームに統一。案件の全プロセスをOLGA上で一元管理できるようにした

(3)具体的な導入効果: 専任の担当者が毎日行っていたExcelへの転記作業が不要になり、大幅な業務効率化を達成。監査対応も担当者個人の作業に依存しなくなった

詳しくはこちらから。

https://olga-legal.com/case/nkanzaihd/

【導入事例】ミサワホーム株式会社:案件受付を一元化し、相談件数を大幅に削減

(1)導入前の課題: 法務部門への相談件数が多く、業務負担となっていた

(2)OLGA導入で起きた変化: 法務への相談窓口をOLGAに一本化し、依頼フォームを導入。事業部からの定型的な質問には、AI法務アシスタントが自動で回答する仕組みを構築した

(3)具体的な導入効果: 案件受付の一元化とAIアシスタントの活用により、年間相談件数を67%削減。事業部の対応スピード向上にも貢献した

詳しくはこちらから。

https://olga-legal.com/case/misawa/

まとめ

法務部門のデジタル化は、もはや避けて通れない経営課題です。本稿でも解説したように、業務標準化とノウハウ形式化によって、法務部門が抱える「案件管理の複雑さ」「ノウハウの散逸」「業務の属人化」といった深い課題を根本から解決できます。

現状維持では、業務効率の改善やリスクの低減が難しくなります。法務部門のポテンシャルを最大限に引き出すためにも、業務の属人化を乗り越え、法務部をより戦略的で高効率な組織へと変革しましょう。

この記事で解説した「法務案件管理とノウハウ蓄積に特化したソリューション」は、その変革を力強くサポートします。GVA TECHが提供するOLGAは、一例です。具体的な機能や導入事例について、ぜひ一度ご確認ください。